鴨嘴獸

麗若蘭

若要問地球上動物學家為誰吵過最多的架?那一定非鴨嘴獸莫屬。

今天的鴨嘴獸通常生活在澳大利亞。在2500萬年前的第三紀晚期,鴨嘴獸就已經存在于這個世上。從1799年鴨嘴獸第一次進入動物學家的視野之后,關于它的激烈爭論持續了上百年。最初所有人都認為,鴨嘴獸是人為惡作劇制造的“縫合怪”。第一次看到鴨嘴獸標本的人,都在忙于“找縫合的線頭”。著名的思想家恩格斯也留下一個“向鴨嘴獸道歉”的典故:他曾在看到鴨嘴獸蛋時嘲笑其太過荒唐,哺乳動物怎么會生蛋!幾十年后他卻為自己的這番言論鄭重道歉。

21世紀,科學家繪出了鴨嘴獸的基因草圖,解碼了這種“鴨子嘴、水獺腳、海貍尾巴”的奇特動物的部分秘密。但正是這些最新發現,卻帶出了更多疑問,讓科學家直呼“暈頭轉向”。

部分的哺乳動物?鳥的染色體?爬行動物基因帶來的神經毒素

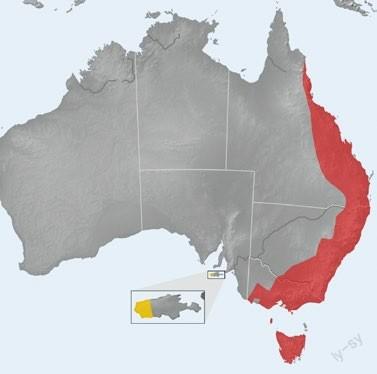

隨便找一張世界地圖,看向澳大利亞的東南方,很容易就能找到面積廣大的塔斯馬里亞島。那是澳大利亞聯邦唯一的島州,位于維多利亞州以南240公里處,巴斯海峽將其與澳大利亞本土分開。這座島州包括主島塔斯馬尼亞島以及布魯尼島、金島、弗林德斯島、麥夸里島和許多沿海小島,號稱“天然之州”,亦被譽為“蘋果之島”,也有“假日之州”“澳大利亞版的新西蘭”之稱,以秀麗風光和淳樸民俗為特色。

鴨嘴獸這種十分奇特的生物,就生活在澳大利亞東北部的約克角和塔斯馬里亞島之間,在島上也有棲息。找遍整個地球,只有這里才有鴨嘴獸的蹤跡。因此,它們就成為了澳大利亞的象征。在澳大利亞原住民傳說中,鴨嘴獸是鴨子和水鼠生下的后代,陸生、水生動物和鳥類都想要它加入自己的行列,但被鴨嘴獸拒絕了。2000年澳大利亞舉辦悉尼奧運會時,便將鴨嘴獸作為吉祥物之一。

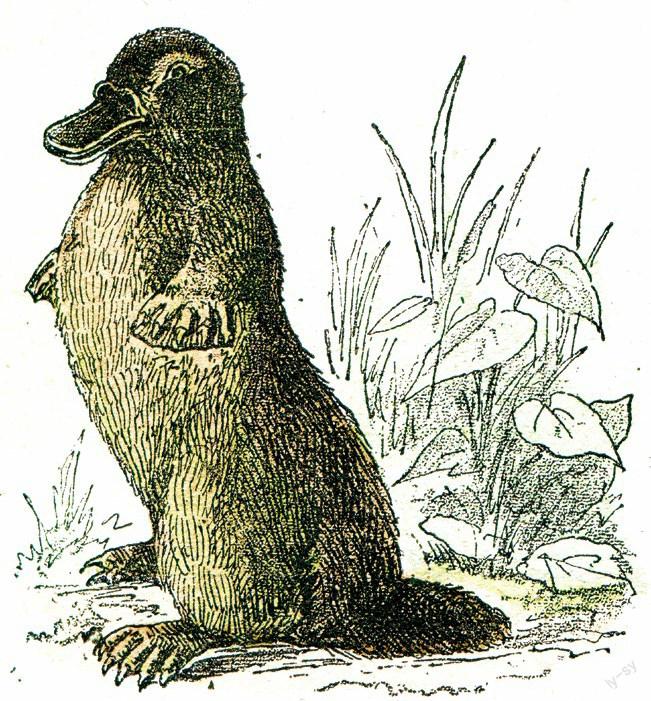

奇特的“卵生哺乳動物”鴨嘴獸,全身裹著柔軟的濃密褐色短毛,腦顱較小;四肢很短,五趾具鉤爪,趾間有薄膜似的蹼,特別像鴨子的雙足,在行走或挖掘時,蹼會反方向褶于掌部,以防止受傷。鴨嘴獸皮毛上的油脂,既然能降低在水中游泳時的阻力,又能防水保暖。它們的嘴巴是寬扁形狀的,像面具一樣裝在腦袋上,看著很像鴨嘴。但實質上,它們的扁嘴巴與鴨嘴是完全不同的。鴨嘴巴的質地是堅硬的角蛋白,類似人的指甲,而鴨嘴獸嘴巴的質地柔軟似皮革,上面布滿了神經,能像雷達一樣接受其它動物發出的電波,仗著這一利器,鴨嘴獸可以輕易在水中尋找食物和辨明方向。它們愛吃蠕蟲和淡水蝦、龍蝦,每天要花12個小時覓食。

在人們認知中,鴨嘴獸是哺乳動物。然而21世紀科學家繪制出了鴨嘴獸的基因圖譜以后,這個知識點又被更新。

首先,直白地說,鴨嘴獸是80%的哺乳動物。它的基因組中,有八成基因是與哺乳動物“共享”的。

其次,鴨嘴獸體內決定性別的染色體,竟然與鳥類染色體十分相似。對這一觀察結果,科學家們表示已經“暈頭轉向”,畢竟鳥類和鴨嘴獸在生物進化樹上完全處于不同的分支!

再次,鴨嘴獸擁有“制毒能力”,或許是來自爬行動物的相關基因。鴨嘴獸后爪跟部,有一根大約15毫米長的空心小刺。雌性鴨嘴獸的刺會隨著生長而消失,只有雄性鴨嘴獸才能夠分泌毒液。雄性鴨嘴獸的小刺,連接著其體內的鴨嘴獸腺體,毒液就來自這個腺體。但鴨嘴獸的毒液并不是像毒蛇一樣,隨時都可以分泌。鴨嘴獸的毒液只會在春冬兩季產生,這一時期,是它們交配和孵育下一代的時間。在交配的季節,雄性為了贏得雌性的芳心,會相互決斗以爭奪優先交配權。在爭斗中,它們會亮出小刺,猛地戳向競爭對手,注射毒液。隨后,鴨嘴獸交配成功,開始繁衍后代,同大多數動物一樣,為了保護自己的領地和幼崽不被侵犯,它們也會用毒液來對付入侵者。

科學研究證明,鴨嘴獸的毒液能毒死狗一般大小的動物,對人類雖并不致命,卻也可能令傷者喪失局部行為能力。被刺傷的地方,會因為毒液引起局部疼痛,甚至是產生劇痛。若是疼痛尚能忍受,那么因為毒液產生的難聞臭味,才是真正的折磨。伴隨著疼痛,毒液產生了一種十分難聞的氣體,這種氣體甚至會維持好幾個月才消散,實在是讓人難受。所以,若是在野外遇見了正值交配期和繁衍后代的鴨嘴獸,最好繞道而行。

乳汁中有“秀蘭·鄧波兒”蛋白質逃不過的“近危”命運

鴨嘴獸這種“不標準”的哺乳動物,雖然也是以乳液哺育幼崽,但它們沒有乳頭,而是在腹部兩側分泌乳汁,幼崽伏在上面舔食。按理說,鴨嘴獸的乳汁暴露在外部環境中,其幼崽容易受到細菌的威脅,但實際上卻并未如此。2018年,澳大利亞科學家成功破譯鴨嘴獸乳汁中的蛋白質結構,這種獨特的蛋白質有望在抗衡超級細菌方面發揮重要作用,由于鴨嘴獸乳汁中的這種奇特蛋白質呈環狀結構,研究人員將其命名為“秀蘭·鄧波兒”,以紀念這位前童星獨特的卷發。

無論是可以抗擊超級細菌的乳汁,還是具有獨特蛋白質的毒液,對人類的科學發展而言都具有重要意義。但就是這般重要的鴨嘴獸,也逃不過“近危”的命運。

自歐洲人在兩個多世紀前定居澳大利亞以來,澳大利亞的鴨嘴獸數量已經下降了50%。起初,是人們因對動物皮毛的需求而獵殺它們;而后,隨著氣候變化,越來越頻繁的極端天氣與災害,如干旱、火災也直接威脅著鴨嘴獸的生存;環境污染、棲息地減少、入侵物種捕食、被漁民誤捕等多種因素,也讓它們變得岌岌可危。在國際自然保護聯盟紅色名錄上,鴨嘴獸被列為“近危”物種。

發表于《生物學通訊》上的最新研究表明,人類修建的大壩嚴重威脅著鴨嘴獸的生存——鴨嘴獸無法越過人類在河流中建造的大型水壩。

大壩對鴨嘴獸的影響并不是在個體層面,而是因為影響了群體的移動,進而影響整個族群的生存。在沒有大壩的情況下,它們可以用腳蹼自由地在河流上下游之間活動。面對一些小型水壩,用那對看著有些笨拙的腳蹼,鴨嘴獸也是可以奮力穿越的。然而,澳大利亞主要大壩的高度都超過10米,鴨嘴獸就很難翻越了。

那么,為什么大壩會影響鴨嘴獸的生存呢?

為了回答這個問題,科學家選擇了澳大利亞的9條河流,提取了它們附近274只鴨嘴獸的DNA,并對每一條河流上下游的鴨嘴獸基因組成進行了對比。如果鴨嘴獸可以自由活動,上下游的種群基因就可以通過交配而流動、交換,基因組成不會有什么區別。反之,如果它們不能自由活動,上下游的鴨嘴獸便只能分別進行內部繁殖,基因也無法自由流動,久而久之,一些基因突變就會在單個族群內積累,最終讓上下游的鴨嘴獸種群出現明顯的基因差異。研究結果發現,在沒有大壩的情況下,分布于上下游的鴨嘴獸,基因并沒有很大的差別;但如果有了大壩,它們的基因差別是前者的4~20倍之高。澳大利亞大壩的修建,阻斷了鴨嘴獸之間的基因交流,這種阻斷,看似沒有直接危害到鴨嘴獸的生命,卻必然會在不久的將來導致鴨嘴獸減少。

不過幸運的是,鴨嘴獸的困境還沒有到難以挽救的地步。一方面,人類可以在堤壩附近建立分流或旁路,讓鴨嘴獸們有路可走。實際上現在很多大壩的修建,都會留出這樣的通道,以幫助洄游的魚兒洄游。另一方面,人類也可以幫助鴨嘴獸進行基因交換,人工把一個種群的鴨嘴獸送到另一個種群中,增加種群的基因多樣性。每一代動物里,只需要有一個外來的個體,就可以將種族隔離的風險降至最低。當然,更好的方式是從根本上避免這些問題的發生,比如不要再在鴨嘴獸的棲息地附近建立新的大壩。

鴨嘴獸是如此奇特而神秘,當人類以為基因圖譜可以解釋一切時,卻未曾想到,自此帶出了它更多的秘密。

(編輯 陳致穎)