社交媒體虛假信息的動態(tài)成因與治理啟示

胡宏超

[摘 要] 將行動者網(wǎng)絡(luò)理論引入社交媒體虛假信息的動態(tài)生成原因分析,遵循該理論框架,通過對不同行動者及互動關(guān)系的分層闡述,挖掘虛假信息的生成條件與狀態(tài),并據(jù)此提出相應(yīng)的治理啟示與思路,實踐目標(biāo)在于從源頭上減少并遏制虛假信息的生成。

[關(guān)鍵詞] 虛假信息成因 虛假信息治理 行動者網(wǎng)絡(luò)理論 動態(tài)分析

[中圖分類號] G235[文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A[文章編號] 1009-5853 (2023) 02-0061-09

The Dynamic Causes and Governance Suggestions of False Information on Social Media:From the Perspective of Actor Network Theory

Hu Hongchao

(School of New Media,Peking University,Beijing,100871)

[Abstract] This article introduces the Actor Network Theory into the dynamic generation analysis of false information. In accordance with the theoretical framework,the generation conditions and states of false information are explored through the layered exposition of different actors and interactive relations,and the corresponding governance suggestions are put forward accordingly. The practical goal is to reduce and curb the generation of false information from the source.

[Key words] Causes of false information Governance Actor Network Theory Dynamic analysis

虛假信息在互聯(lián)網(wǎng)尤其是社交媒體中的傳播已是不容忽視的議題,社交媒體中充斥著大量的虛假信息,容易誤導(dǎo)、欺騙公眾,甚至是政策制定者。為了保護(hù)真相的傳播,避免真實信息被虛假信息淹沒,以及促進(jìn)信息生態(tài)與網(wǎng)絡(luò)空間健康發(fā)展,需要對虛假信息進(jìn)行治理與監(jiān)管。然而,在設(shè)定并實施適當(dāng)?shù)摹⒑侠淼摹⒂行У闹卫砼c監(jiān)管措施之前,需要對虛假信息現(xiàn)象進(jìn)行更細(xì)致的理解,包括虛假信息的生成現(xiàn)象,即虛假信息為何以及如何生成。虛假信息被認(rèn)為是一種交際現(xiàn)象(communicative phenomenon),是人、實踐、價值與技術(shù)的“集合”(assemblage)[1]。遵循行動者網(wǎng)絡(luò)理論視角,本文就社交媒體虛假信息生成現(xiàn)象中的各類行動者及其之間關(guān)系進(jìn)行系統(tǒng)分析,旨在回答問題:哪些行動者出現(xiàn)于社交媒體虛假信息的生產(chǎn)與傳播,他們在這個過程中都扮演了什么角色、發(fā)揮了什么作用?并在此基礎(chǔ)上,以治理虛假信息為導(dǎo)向提出若干思路與建議。

1 行動者網(wǎng)絡(luò)理論:虛假信息研究的新視角

回顧既有研究,學(xué)界與業(yè)界均對社交媒體中的虛假信息現(xiàn)象給予了相當(dāng)?shù)年P(guān)注。其中,傳播與治理是相關(guān)研究焦點。既有研究提出需要國家、社交媒體平臺、用戶、專業(yè)媒體、公益組織等各方力量,并針對“事實核查”“內(nèi)容認(rèn)證”等具體措施提出技術(shù)期望[2][3]。相比于諸多聚焦虛假信息流通過程后期環(huán)節(jié)的研究,較少研究關(guān)注前期環(huán)節(jié),即虛假信息如何以及為何生成。從形式上看,社交媒體的平臺格局與傳播特征為虛假信息的生成與傳播提供了溫床,不僅是因為社交媒體的技術(shù)賦權(quán)給了大量信息涌現(xiàn)與傳播的可能性,算法等機(jī)制導(dǎo)致的“信息繭房”“回聲室”效應(yīng)更加劇了社交媒體用戶社群的分化與極化[4]。還有學(xué)者指出,公眾對如健康信息一類的信息因具有高度專業(yè)性與剛需性而存在復(fù)雜認(rèn)知,再加上專家話語權(quán)微弱,導(dǎo)致虛假信息層出不窮[5]。魯賓(Rubin)從傳染病學(xué)領(lǐng)域借用調(diào)整并構(gòu)建了關(guān)于虛假信息的三角模型,虛假作為致命的病原體,網(wǎng)絡(luò)媒體作為有利的環(huán)境,輕信的讀者作為易感宿主,三者的相互作用是導(dǎo)致虛假信息發(fā)生的原因[6]。

總體來看,就虛假信息治理問題而言,盡管部分研究提出了相應(yīng)的措施建議,但并未將治理問題與生成現(xiàn)象結(jié)合起來,缺乏遏制虛假信息源頭的目標(biāo)導(dǎo)向;就虛假信息生成問題而言,學(xué)者們分別從媒體特征、用戶特征等不同角度具體討論了不同情境、不同種類虛假信息的生成原因,但總體缺乏系統(tǒng)性、綜合性的視角,也缺乏一以貫之的理論框架作為論據(jù)支撐。作為一種依托網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)模型呈現(xiàn)行動者之間動力關(guān)系的社會科學(xué)研究方法,行動者網(wǎng)絡(luò)理論(Actor-Network Theory,ANT)可以為我們理解虛假信息現(xiàn)象提供一個合適的框架以及新鮮的視角,因此,本文嘗試引入行動者網(wǎng)絡(luò)理論,旨在為社交媒體虛假信息研究尤其是探討其生成問題提供一個新入口。

行動者網(wǎng)絡(luò)理論既是一種理論,也是一種研究方法。它遵循一種建構(gòu)主義的邏輯,并不假定存在偉大的真理或更大的社會結(jié)構(gòu),相反,純粹地關(guān)注社會網(wǎng)絡(luò)中可觀察到的互動[7];其重點在于考察關(guān)系網(wǎng)絡(luò)以及其中行動者群體的行動與互動,其核心是異質(zhì)網(wǎng)絡(luò)(heterogeneous network)[8],并試圖以同樣的方式公平對待人類與非人類行動者。根據(jù)行動者網(wǎng)絡(luò)理論,所有社會現(xiàn)象都被視為異質(zhì)網(wǎng)絡(luò)的效應(yīng)或產(chǎn)物。但在實踐中,并不需要處理無窮無盡的網(wǎng)絡(luò)分支,經(jīng)驗性應(yīng)用該理論的一個主要焦點是:基于一個特定環(huán)境,試圖去追蹤或解釋建立并維護(hù)相對穩(wěn)定的利益網(wǎng)絡(luò)的過程,研究可觀察到的行動者之間的相互作用,同時將社會與世界簡化為物質(zhì)聯(lián)系[9]。幾乎沒有特定的情境可以被排除在行動者網(wǎng)絡(luò)理論可能的應(yīng)用領(lǐng)域之外,有學(xué)者分析發(fā)現(xiàn)行動者網(wǎng)絡(luò)理論被廣泛運用于新聞、政治、環(huán)境科學(xué)等多個研究領(lǐng)域[10]。行動者網(wǎng)絡(luò)理論的提出,為研究不斷變化更新的信息活動提供了一種視角與方法[11],既有研究已驗證了將行動者網(wǎng)絡(luò)理論應(yīng)用于不同信息議題的可行性[12][13][14],有部分研究者將其與新聞學(xué)議題結(jié)合[15][16][17]。對于虛擬社區(qū)等技術(shù)交流與交互環(huán)境,科諾爾(Conole)等人明確指出行動者網(wǎng)絡(luò)理論的適用性[18]。另外,該理論也適用于諸如突發(fā)事件謠言治理、危機(jī)事件噪音治理等網(wǎng)絡(luò)信息治理問題[19][20]。

綜上所述,基于行動者網(wǎng)絡(luò)理論的內(nèi)涵邏輯以及相關(guān)應(yīng)用性研究成果,該理論已被證明可作為信息研究的理論框架,且對于社交媒體一類的網(wǎng)絡(luò)信息環(huán)境具有適用性,可用來分析網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)象與用戶行為。因此,同樣地,本文將該理論應(yīng)用于社交媒體虛假信息的生成現(xiàn)象與動態(tài)成因分析,旨在遵循該視角,探討不同行動者(包括人類與非人類)之間如何互動進(jìn)而建構(gòu)虛假信息生成網(wǎng)絡(luò),追溯源頭、總結(jié)規(guī)律,意義在于:第一,將行動者網(wǎng)絡(luò)理論引入社交媒體虛假信息研究,創(chuàng)新并補(bǔ)充了一種研究視角與框架;第二,遵循行動者網(wǎng)絡(luò)理論邏輯,更加系統(tǒng)、動態(tài)地觀察虛假信息的生成過程,有利于客觀且全面地看待這一社會現(xiàn)實;第三,通過解析不同行動者在虛假信息生成過程中的交互效應(yīng),可以以遏制源頭為目標(biāo),為虛假信息治理問題從各個維度(即不同層次的行動者)提供解決思路與策略依據(jù)。

2 社交媒體虛假信息的動態(tài)成因:行動者網(wǎng)絡(luò)分析

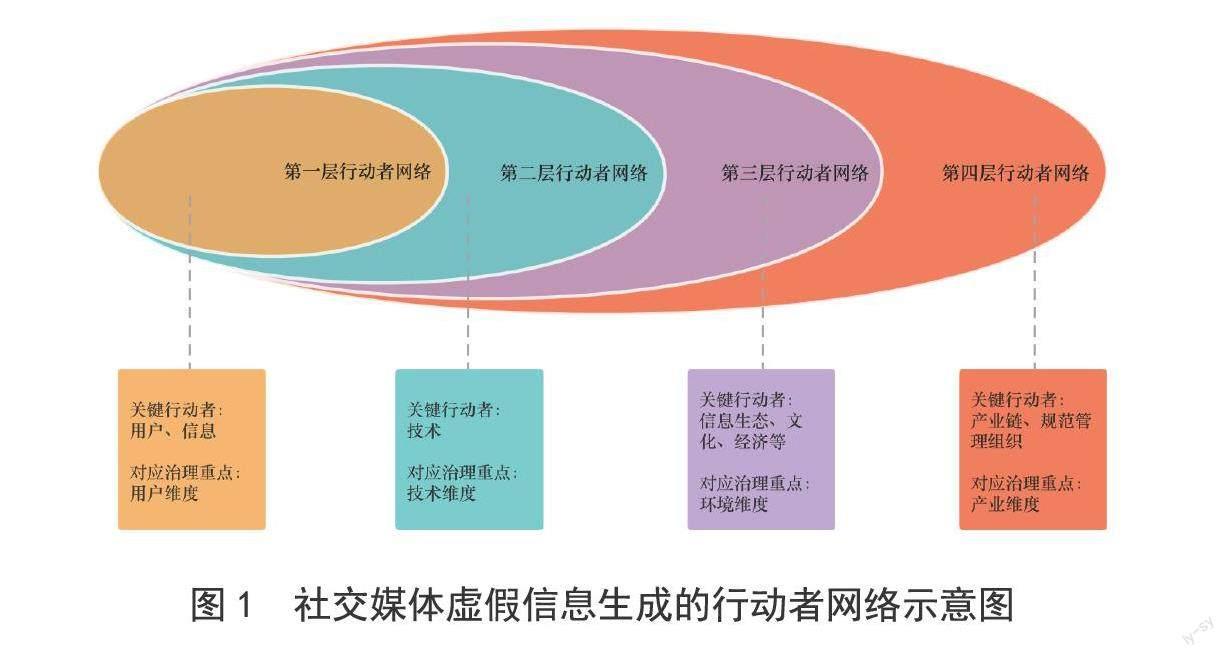

遵循行動者網(wǎng)絡(luò)理論的三個主要原則,人、技術(shù)、社會等各種各樣的行動者都參與并影響了信息活動,并完成更新、互動與重塑,從而達(dá)到一種相對穩(wěn)定的平衡狀態(tài)。針對社交媒體虛假信息生成現(xiàn)象,為了更加清晰、系統(tǒng)地剖析其行動者網(wǎng)絡(luò),本文將行動者及其互動而成的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)主要分為4層并逐層闡釋,從內(nèi)部看,低層網(wǎng)絡(luò)是高層網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ);從外部看,社交媒體虛假信息由4層網(wǎng)絡(luò)共同演變而產(chǎn)生。從微觀到宏觀、從簡單到復(fù)雜、從核心到外緣分層勾勒行動者網(wǎng)絡(luò)概貌,更有利于有針對性地挖掘其中不同維度的行動者的角色與作用。

2.1 第一層網(wǎng)絡(luò):用戶與信息的基本連接

在信息生產(chǎn)活動中,人與信息是最基本的兩個行動者要素,由此,社交媒體用戶與虛假信息連接而成了社交媒體虛假信息生成的第一層網(wǎng)絡(luò)。此處所言“用戶”,是一種針對社交媒體使用者的一般性概念,可以觀察到的直觀體現(xiàn)為社交媒體賬號,賬號是個體在互聯(lián)網(wǎng)空間中的一種虛擬代號和替身,反映著真實世界中的人作為行動者如何與虛假信息構(gòu)成基本連接并參與到虛假信息生成的行動者網(wǎng)絡(luò)中。

社交媒體用戶基于不同需求和動機(jī)生產(chǎn)虛假信息,使用特定的策略與技巧,如對語句結(jié)構(gòu)的編排、對修辭與情感的利用,對內(nèi)容載體的選擇等,并以文字、圖片、音頻、視頻等媒介形式呈現(xiàn)出來,以不同詞語、句子、色彩、線條、聲音、像素等元件構(gòu)成多種多樣的內(nèi)容。從生產(chǎn)角度而言,第一,用戶具有追求個人存在感的需求,增強(qiáng)存在感是用戶參與在線社交網(wǎng)絡(luò)的重要訴求[21],制造虛假信息是博得關(guān)注的方法之一。第二,用戶具有對情感支持的需求,尤其在情緒突出的后真相時代,通過虛假信息引起情感共鳴、獲得情感支持具有相對較高的成功率。第三,用戶具有對形象管理的需求,為了塑造某種“人設(shè)”,社交媒體用戶可以通過制造虛假信息以完成對自我形象的建設(shè),這種基于個人的“人設(shè)”也可以延伸至基于產(chǎn)品或品牌的“品設(shè)”。第四,用戶具有對社會資源的需求,通過生產(chǎn)虛假信息,一方面可以獲得有形資源如金錢等經(jīng)濟(jì)利益,另一方面也可以獲得無形資源如名聲、認(rèn)同和社會地位等。

社交媒體用戶的多元性在一定程度上也導(dǎo)致了虛假信息的產(chǎn)生。以專業(yè)性為維度,當(dāng)前社交媒體用戶大致可分為兩類:一類是以“融合”為主要特征,專業(yè)性更強(qiáng)、信息素養(yǎng)更高的內(nèi)容生產(chǎn)者,包括轉(zhuǎn)型升級向新興媒介靠攏的傳統(tǒng)媒體,以及向傳統(tǒng)媒體融合學(xué)習(xí)的商業(yè)新媒體平臺以及基于平臺而誕生的自媒體[22];另一類是內(nèi)容生產(chǎn)更原生態(tài)、更隨意的用戶,由于缺少了系統(tǒng)審查與嚴(yán)格的“把關(guān)人”,給了虛假信息有機(jī)可乘的更多空間,而從數(shù)量上看,這類用戶實際上構(gòu)成了目前社交媒體平臺的最大組成部分。

在強(qiáng)連接和弱連接共同作用的社交媒體中,個體常常被帶入到群體情境中,受到群體心理與群體思維的影響,社會傳染可以加劇虛假信息的復(fù)制與傳播,生產(chǎn)虛假信息的內(nèi)容、態(tài)度、動機(jī)、行為、模式均可被傳染、復(fù)制,虛假信息的生成規(guī)模均得以擴(kuò)大。同時,社交媒體對具有共同特征的個體具有集合作用,大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)社群得以誕生,由此,虛假信息的傳播網(wǎng)變得更加組織化,組織內(nèi)的虛假信息生產(chǎn)者彼此影響、傳染,并構(gòu)成一個更大的轉(zhuǎn)譯者,去感染吸收組織外的行動者。

2.2 第二層網(wǎng)絡(luò):人-技術(shù)-信息聯(lián)結(jié)系統(tǒng)

作為虛假信息的承載體,技術(shù)改變著虛假信息的生產(chǎn)方式;作為虛假信息的傳播體,技術(shù)還影響著虛假信息的接受與消費方式,進(jìn)而深刻作用于人的生活方式以及社會、世界的結(jié)構(gòu)。因此,在用戶與信息的基本連接之上,技術(shù)作為一種中介調(diào)和著人與信息之間的作用,從而搭建起人-技術(shù)-信息聯(lián)結(jié)系統(tǒng),不同類型的技術(shù)作用于內(nèi)容生產(chǎn)與傳播過程的不同方面,共同支撐第二層行動者網(wǎng)絡(luò)。

對虛假信息內(nèi)容本身而言,媒介技術(shù)決定著虛假信息的內(nèi)容表現(xiàn)。從原始工具和文字的出現(xiàn)開始,人類逐步經(jīng)歷了媒介技術(shù)日趨復(fù)雜的過程,技術(shù)呈現(xiàn)越來越人性化和具身化的趨勢,而不斷變遷的媒介技術(shù)也使得虛假信息的內(nèi)容表現(xiàn)形式愈加豐富。同時,信息編輯技術(shù)延展了虛假信息的操作空間。從簡單的文字編輯,到圖像編輯,再到音視頻剪輯技術(shù),甚至如今發(fā)展出的深度造假(deep fake)技術(shù),這些信息編輯技術(shù)被納入到行動者網(wǎng)絡(luò)中,被人或機(jī)器掌握并應(yīng)用在生產(chǎn)虛假信息的行為上。

在虛假信息傳播網(wǎng)絡(luò)中,社交媒體平臺的節(jié)點互動技術(shù)為人與信息、人與人提供了連接的可能性,在可觀的用戶規(guī)模基礎(chǔ)上,通過互動與連接,在傳統(tǒng)意義上沒有關(guān)系的用戶或節(jié)點可以依靠信息形成關(guān)系,行動者規(guī)模得以擴(kuò)大,行動者網(wǎng)絡(luò)得以延伸。而隨著人工智能技術(shù)的興起與應(yīng)用,節(jié)點也已不再局限于以人為中心的用戶,通過運行無實體、自動化的智能編程代理,機(jī)器同樣可以作為虛假信息生產(chǎn)與傳播網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵節(jié)點,引發(fā)病毒式傳播。

通信技術(shù)支持著虛假信息的傳輸速度與容量。從4G到5G,通信技術(shù)的每一次進(jìn)步使信息的流通速度更快、運輸時間更短,也推動著視覺信息的傳播發(fā)展,我們已然從文字時代歷經(jīng)圖片時代進(jìn)入了影像時代。通信技術(shù)作為行動者之一,在社交媒體虛假信息生成的過程中提供了基礎(chǔ)技術(shù)支持,使虛假信息以文字、圖片、音頻或視頻的媒介形式呈現(xiàn)并傳播,也加速了信息種類與生產(chǎn)場景的復(fù)雜化。

2.3 第三層網(wǎng)絡(luò):流動交融的環(huán)境要素

在社交媒體虛假信息的生成過程中,在基礎(chǔ)行動者人、信息與技術(shù)互動而成的聯(lián)結(jié)系統(tǒng)之外,信息生態(tài)、文化、經(jīng)濟(jì)等環(huán)境要素交織組成了第三層行動者網(wǎng)絡(luò)。

一個人的注意力和精力是有限的,面對互聯(lián)網(wǎng)海量的信息庫,真正能被用戶接觸到并留下印象的信息滄海一粟,因此,如何能抓住受眾的注意力對內(nèi)容生產(chǎn)者而言是一項根本問題。在以社交媒體為核心產(chǎn)品和基本邏輯的移動互聯(lián)網(wǎng)時代,“流量”是注意力資源的一種表現(xiàn)形式,市場邏輯催生了“10萬+”“爆款”“病毒式傳播”,也讓內(nèi)容生產(chǎn)者不惜通過虛假信息以達(dá)到吸引受眾獲取流量的目的,甚至惡意引導(dǎo)流量。有了流量,內(nèi)容生產(chǎn)者可以吸引資本或輿論的關(guān)注,而資本可以依靠流量賺取更多的利益,反復(fù)循環(huán),容易使得部分內(nèi)容生產(chǎn)者產(chǎn)生上癮式的依賴,不斷輸出虛假信息。由此,“標(biāo)題黨”“營銷號”等現(xiàn)象逐漸露出端倪直至普遍存在于社交媒體乃至整個互聯(lián)網(wǎng)世界中,這些現(xiàn)象正是源于互聯(lián)網(wǎng)傳播中稀缺的注意力資源與豐富的傳播資源之間的矛盾,通過制造虛假信息搶奪注意力資源,本質(zhì)上是為了追逐經(jīng)濟(jì)利益。

近幾年,后真相(post-truth)從政治文化逐漸蔓延至整個社會,成為一種典型的時代產(chǎn)物與社會語境。后真相的塑造與社交媒體的發(fā)展相伴相生。社交媒體破壞了傳統(tǒng)的真相生產(chǎn)的秩序和機(jī)制,但也未能成功地創(chuàng)造出一種新秩序和新機(jī)制[23]。隨著社交媒體的出現(xiàn),去中心化與碎片化成為信息傳播的常態(tài),真相的碎片也更加細(xì)小而分散,短時間內(nèi)拼湊并還原完整的真相并不容易。同時,由于社交媒體極大地增加了信息生產(chǎn)與傳播的速率,實時化內(nèi)容導(dǎo)致了真相挖掘的漸進(jìn)性,并弱化了社交媒體中信息的把關(guān)環(huán)節(jié)[24]。面對海量的、片段式的信息,普通公眾盡管擁有了被極致放大的傳播權(quán)力,但因為沒有像新聞記者般受過專業(yè)訓(xùn)練從而缺少專業(yè)的信息篩選能力,理性地從事實判斷、價值判斷的角度分辨信息、篩選信息并不是人人都能做到的事情,大多數(shù)人只能基于個人的直覺、經(jīng)驗和情緒訴求去選擇想要的信息。當(dāng)除了客觀事實外的其他因素對真相的影響更大時,虛假信息便可借助如情緒共振等手段以更快的速度在后真相的環(huán)境中流動。

2.4 第四層網(wǎng)絡(luò):“轉(zhuǎn)譯”的組織化與產(chǎn)業(yè)化

社交媒體虛假信息生成現(xiàn)象的第四層行動者網(wǎng)絡(luò)主要可概括為虛假信息灰色產(chǎn)業(yè)鏈與規(guī)范管理組織的相互抗?fàn)帲D(zhuǎn)譯過程發(fā)生在組織化與產(chǎn)業(yè)化的行動者之間;前者的目的是生產(chǎn)虛假信息并加速傳播,而后者的目的則在于遏制虛假信息的生產(chǎn)與傳播。在前三層網(wǎng)絡(luò)及其他行動者關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)上,兩者的對抗與互動關(guān)系達(dá)到某種相對穩(wěn)定的狀態(tài),形成了如今社交媒體中虛假信息存在的社會現(xiàn)實。

在虛假信息灰色產(chǎn)業(yè)鏈中,上游一般關(guān)于虛假信息的設(shè)計與制造,包括虛假信息生產(chǎn)者以及提供相關(guān)技術(shù)、設(shè)備、服務(wù)的商家;下游則一般面向平臺和公眾,將虛假信息大范圍發(fā)布或點對點地針對性傳輸;也可能存在上游與下游無明顯分界的情況。在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部,人與技術(shù)共享著相同的利益目標(biāo),經(jīng)過問題化、利害關(guān)系化、招募與動員階段,虛假信息產(chǎn)業(yè)鏈中的核心行動者完成了對其身份與利益的定義以及盡可能地納入更多的相關(guān)行動者,即核心行動者在以自己為基準(zhǔn)協(xié)調(diào)利益的轉(zhuǎn)譯過程中不斷匹配其他行動者,彼此之間達(dá)成合作關(guān)系。

在虛假信息產(chǎn)業(yè)鏈之外,存在著另一個核心行動者與之相競爭,去爭奪其他行動者,即虛假信息的規(guī)范管理組織,具體主要有3類。第一,社交媒體平臺對虛假信息負(fù)有直接的管理責(zé)任與權(quán)力,通過管理信息的可傳性、可訪問性與突出性,實現(xiàn)了一定意義上的把關(guān)功能;但社交媒體不是完全中立的信息與關(guān)系集成平臺,而會通過策劃、營銷與信息展示方式等手段最大化用戶數(shù)據(jù)與廣告帶來的收益,因此,同樣也需要接受監(jiān)督。第二,對社交媒體虛假信息的監(jiān)控與管理涉及網(wǎng)信辦、新聞辦、公安部門等多個政府部門,同時針對涉及不同內(nèi)容主題的虛假信息,還需要聯(lián)合其他相應(yīng)部門的力量,如衛(wèi)健委、工商部門、金融部門、文化部門等。第三,通過立法部門,逐漸形成民事、刑事與行政結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)虛假信息法律治理體系。三類組織共同作為行動者肩負(fù)著對虛假信息規(guī)范管理的功能,屬于合作關(guān)系;與此同時,社交媒體平臺同樣受到來自政府部門的監(jiān)管,立法部門則通過制定法律構(gòu)建行動者需共同遵守的行為框架,因此,這3類行動者之間也存在著監(jiān)督與管理的關(guān)系。

虛假信息在虛假信息產(chǎn)業(yè)鏈與規(guī)范管理組織兩個核心行動者之間不斷轉(zhuǎn)化,產(chǎn)業(yè)鏈大規(guī)模地生產(chǎn)并傳播虛假信息,規(guī)范管理組織則對其進(jìn)行遏制。在虛假信息的生成網(wǎng)絡(luò)中,兩者具有平等的轉(zhuǎn)譯權(quán)利。但產(chǎn)業(yè)鏈與規(guī)范管理組織的轉(zhuǎn)譯能力可以隨著時間而發(fā)生變化,具體集中在招募與動員階段,由此表現(xiàn)出兩個行動者的競爭之勢,即在實踐中,虛假信息的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)與治理行動處于動態(tài)且持續(xù)的對抗。也就是說,虛假信息產(chǎn)業(yè)鏈與規(guī)范管理組織都在積極地通過轉(zhuǎn)譯試圖搶占虛假信息生成網(wǎng)絡(luò)中的有利位置,比如產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)調(diào)利益導(dǎo)向吸引其他行動者,規(guī)范管理組織則通過多維度構(gòu)建治理體系爭奪對虛假信息的控制權(quán)。

3 社交媒體虛假信息的治理啟示:以遏制源頭為目標(biāo)

對虛假信息的生成過程進(jìn)行動態(tài)解析,現(xiàn)實意義在于更好地為治理虛假信息提供思路。社交媒體虛假信息的生成是復(fù)雜的集體行動,即若干行動者連接、互動而形成的結(jié)果,包括人與非人因素。在整個動態(tài)的行動者網(wǎng)絡(luò)中,缺少、增加或改變?nèi)魏我粋€行動者,都可能會得到不同的結(jié)果。因此,想要破解虛假信息的生成網(wǎng)絡(luò),需要從行動者本身及其之間的互動關(guān)系切入。治理虛假信息的表層現(xiàn)象是減少虛假信息的傳播、降低虛假信息的危害,深層邏輯則是改變各環(huán)節(jié)、各行動者之間的復(fù)雜活動。針對前文剖析的4層網(wǎng)絡(luò)及各層關(guān)鍵行動者要素,本文相應(yīng)地從用戶、技術(shù)、環(huán)境與產(chǎn)業(yè)4個維度提出治理建議。

3.1 用戶維度:增加虛假信息的生產(chǎn)成本

每一種行為都存在方方面面的行為成本與收益,當(dāng)評估成本大于預(yù)期收益時,個體往往會回避這種行為,反之,則傾向于實施行為。因此,對于生產(chǎn)虛假信息而言,增加用戶的生產(chǎn)成本可以減少相應(yīng)行為發(fā)生的可能性。而這一路徑的實現(xiàn)離不開技術(shù)、社交媒體平臺、政府部門、立法部門等行動者的聯(lián)合支持。

一方面,可以完善并加強(qiáng)社交媒體平臺的懲罰機(jī)制。社交媒體平臺對社交媒體虛假信息具有直接的管控責(zé)任與義務(wù),設(shè)立并完善平臺方的懲罰機(jī)制,有利于讓用戶意識到生產(chǎn)虛假信息的嚴(yán)重后果,從而降低虛假信息的生產(chǎn)率。社交媒體平臺對用戶發(fā)布虛假信息的處罰主要以扣除積分、短期禁言為手段,當(dāng)然,這也與平臺本身權(quán)力有限相關(guān),社交媒體平臺不是絕對的權(quán)力機(jī)關(guān),無法對傳播虛假信息的個體做出人身處罰,只能在社交媒體使用上加以限制,盡管有限,但也具有一定效果。

另一方面,法律法規(guī)是對生產(chǎn)傳播虛假信息的終極約束手段,在社交媒體上編造與傳播虛假信息需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,但根據(jù)不同信息內(nèi)容與傳播后果,傳播主體具體承擔(dān)民事責(zé)任、行政責(zé)任或刑事責(zé)任各不相同。近年來,隨著國家對互聯(lián)網(wǎng)信息的管控升級可以看到,對于網(wǎng)絡(luò)虛假信息的打擊力度總體呈上升趨勢。

3.2 技術(shù)維度:加速虛假信息的智能識別

不可否認(rèn),技術(shù)是虛假信息生成的互動網(wǎng)絡(luò)中的一個重要行動者,但技術(shù)的合理運用也可以在治理虛假信息方面大有作為。隨著智能時代的到來,數(shù)字技術(shù)與智能技術(shù)為信息傳播提供了革新驅(qū)動力,在某種程度上,虛假信息的識別與處理像是一場虛假信息生產(chǎn)者與管理者之間的技術(shù)競賽,只有時常保持技術(shù)的更新狀態(tài),才能不至于狼狽地輸?shù)舯荣悺?/p>

合理運用技術(shù)可以對虛假信息在3個方面加速智能識別。一是對非事實內(nèi)容的識別,事實核查(fact-checking)是一項目前常見且相對成熟的識別手段,尤其針對虛假新聞具有顯著效果,結(jié)合智能技術(shù),事實核查的方式與形式可以煥發(fā)出新生機(jī)。二是對虛假信息風(fēng)格的識別,比如對于文字類虛假信息,通過識別操縱性措辭或含糊其詞的詞語、檢查語調(diào)等,分析行文風(fēng)格來推斷信息的意圖對虛假信息加以識別。但需要注意的是,風(fēng)格并不是絕對的,也就是說,操縱性措辭、可疑的語調(diào)等不是判定虛假信息的絕對條件,但寫作風(fēng)格強(qiáng)烈暗示了作者的意圖,在一定程度上可以幫助分析虛假信息的可能性,另外,缺乏操控性的寫作風(fēng)格并不意味著良好的意圖,虛假信息可能借助真實信息的風(fēng)格進(jìn)行偽裝。三是對生產(chǎn)虛假信息的主體賬號的識別,比如通過對已查明的虛假信息的傳播網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)建庫,以這些數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),從中計算尋找虛假信息的傳播源,并重點關(guān)注重復(fù)參與多次傳播網(wǎng)絡(luò)的賬號;對于社交機(jī)器人,可以利用機(jī)器學(xué)習(xí)以發(fā)現(xiàn)人類用戶與機(jī)器人賬戶在數(shù)據(jù)與指標(biāo)方面的差異,利用自然語言處理技術(shù)以分析概要文件中的文本內(nèi)容。

3.3 環(huán)境維度:維護(hù)和諧的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)

互聯(lián)網(wǎng)是社交媒體虛假信息的生長土壤,從環(huán)境維度改變虛假信息生成的行動網(wǎng)絡(luò),首先離不開管理部門作為行動者的管控力量。同時,網(wǎng)絡(luò)生態(tài)建設(shè)也依賴于整體的社會環(huán)境與氛圍。與技術(shù)更新同步發(fā)展的還有呈現(xiàn)出以“后真相”與“流量經(jīng)濟(jì)”為主要特點的網(wǎng)絡(luò)社會,這些趨勢都在不同程度上助推了虛假信息的生成與流通。

一方面,機(jī)器技術(shù)帶來的信息過載與智能推送令真相的傳輸多了重重阻礙,并加劇了公眾對情緒、態(tài)度、意見、技術(shù)等外力的依賴,而缺乏自主的、深入的思考,由此產(chǎn)生的后果便是在技術(shù)的裹挾下,虛假信息更加隱蔽,也更容易在社交網(wǎng)絡(luò)中大范圍傳播。因此,在信息過載的背景下,如何讓網(wǎng)絡(luò)空間保持秩序是當(dāng)下需要考慮的重點問題,這既取決于監(jiān)管主體對網(wǎng)絡(luò)空間及時有效的整頓與清掃,也依賴于網(wǎng)絡(luò)用戶—尤其是社交媒體用戶的自我提升,比如通過媒介素養(yǎng)、信息素養(yǎng)等教育提升在信息消費中追求真實的共識與辨別虛假的能力,研究表明信息素養(yǎng)可以顯著增加人們識別虛假新聞的可能性[25];此外,用戶素養(yǎng)以及整體教育水平的提升,也可以助增個體自身對生產(chǎn)與傳播虛假信息的道德成本,充分發(fā)揮個體對自我的規(guī)范力量。

另一方面,流量至上的游戲規(guī)則給整個網(wǎng)絡(luò)社會罩上了一層扭曲的價值取向,在這種競爭機(jī)制中,數(shù)據(jù)、流量帶來了一時的喧囂與熱鬧,在流量經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)下,不僅可能造成經(jīng)濟(jì)損失,而且包含侵害個人數(shù)據(jù)隱私、破壞互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)公平競爭、侵蝕數(shù)字信用基礎(chǔ)等風(fēng)險,因此,破解流量經(jīng)濟(jì),恢復(fù)正常的內(nèi)容市場競爭秩序,也是重建網(wǎng)絡(luò)生態(tài)環(huán)境的重要一環(huán)。我們必須承認(rèn),人的本性偏愛刺激、有趣且直接的事物,但是,這種人性的“弱點”不應(yīng)成為放任“后真相”與“流量至上”等趨勢野蠻生長的借口,重拾社會對信息真實的期待與要求,這不僅是對政府、互聯(lián)網(wǎng)平臺等監(jiān)管主體提出的一項長期任務(wù),也是向所有互聯(lián)網(wǎng)用戶傳遞的一份期待與要求。

3.4 產(chǎn)業(yè)維度:關(guān)鍵在于打破利益樞紐

利益目標(biāo)將虛假信息的生產(chǎn)過程漸漸連接發(fā)展成一條成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,這無疑為治理虛假信息帶來了更大的挑戰(zhàn),也對規(guī)范管理組織提出了更高的要求。基于行動者網(wǎng)絡(luò)理論框架來看,產(chǎn)業(yè)鏈上各個行動者在轉(zhuǎn)譯過程中依據(jù)的一項基本原則是共同利益的實現(xiàn),也就是說,無論是生產(chǎn)虛假信息的意圖操控者,還是被利用實施的相關(guān)技術(shù),或是提供技術(shù)服務(wù)的個體或組織,都是通過目標(biāo)的力量被聯(lián)結(jié)或剔除,從而組建產(chǎn)業(yè)鏈并由這些行動者分別在上游、下游等不同位置上實施功能,而其他新的行動者也會在共同利益目標(biāo)的驅(qū)動下被一步步納入現(xiàn)有的行動者網(wǎng)絡(luò),由此實現(xiàn)生產(chǎn)虛假信息的產(chǎn)業(yè)化,并不斷發(fā)展壯大。鑒于此,對于環(huán)環(huán)相扣、步步相連的虛假信息生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,治理的關(guān)鍵窗口在于打破利益樞紐。

一方面,應(yīng)厘清虛假信息生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的利益目標(biāo),便于從根源要素上切斷連接。生產(chǎn)虛假信息的產(chǎn)業(yè)鏈大多已涉及違法行為,盡管有法律的約束,但在不法利益誘導(dǎo)下,黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的行動者仍選擇無視違法成本,這說明,目前生產(chǎn)虛假信息的可得收益依然是比較可觀的,最直觀的便是經(jīng)濟(jì)收益,比如通過“水軍”或“槍手”散布虛假信息打擊或敲詐競爭對手、建立假冒網(wǎng)站或利用虛假身份詐騙、制造虛假流量或發(fā)布虛假評價,這些不同形式、不同內(nèi)容的虛假信息的背后都隱藏著巨大的“生意”。因此,第一步需要辨明虛假信息產(chǎn)業(yè)鏈的利益指向,盡可能降低利益可得性。

另一方面,從需求行動者入手,介入虛假信息生成網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)業(yè)形成對應(yīng)著市場需求,也就是說,有行動者通過生產(chǎn)虛假信息獲得利益,同時一定存在著以虛假信息傳播為需求的行動者,這兩者可能是同一個人或組織,也可能是不同的,比如某明星購買“粉絲”或“數(shù)據(jù)”等虛假流量,明星一方是提出需求的行動者,而制造、出售虛假流量的行動者則是虛假信息生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中的一部分。相比于虛假信息帶來的其他經(jīng)濟(jì)收益或社會收益,購買虛假信息服務(wù)的行動者只需付出較低成本,比如僅花費幾百元,便可“購買”數(shù)十萬粉絲或閱讀量,或通過“專業(yè)”推手在幾小時內(nèi)將一條虛假消息炒成幾億閱讀量的“熱搜”。因此,通過對需求行動者進(jìn)行追蹤管控,并盡可能增大購買成本,從產(chǎn)業(yè)鏈消費者入手,也能挖掘進(jìn)而介入虛假信息生成的關(guān)系網(wǎng)絡(luò),從而達(dá)到治理目的。

4 結(jié) 語

遵循行動者網(wǎng)絡(luò)理論視角,本文對社交媒體虛假信息的動態(tài)成因進(jìn)行了剖析,分層描繪了不同行動者在該現(xiàn)象中的作用,為厘清與理解虛假信息為何以及如何產(chǎn)生提供了闡釋,也為如何減少虛假信息生成提供了思路啟示。從微觀到宏觀,社交媒體虛假信息的生成可分為4層網(wǎng)絡(luò),是用戶、信息、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、文化、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)鏈、規(guī)范管理組織等多個行動者之間連接互動的集體行為結(jié)果。基于此,本文認(rèn)為應(yīng)對癥下藥,從行動者及其互動關(guān)系中切入尋找治理突破點,并分別從用戶、技術(shù)、環(huán)境與產(chǎn)業(yè)維度提出相應(yīng)的啟示建議。本文嘗試將行動者網(wǎng)絡(luò)理論引入虛假信息研究,一定程度上豐富了理論視角與框架,同時以治理虛假信息為導(dǎo)向,將理論分析落腳于社會問題,亦具有實踐與現(xiàn)實意義。

注 釋

[1] Hillebrandt M. The Communicative Model of Disinformation: A Literature Note[J]. Helsinki Legal Studies Research Paper,2021(65): 1-15

[2] 陳昌鳳,陳凱寧.網(wǎng)絡(luò)視頻中的虛假信息偏向及其治理[J].新聞與寫作,2018(12):59-63

[3] Marsden C,Meyer T,Brown I. Platform values and democratic elections: How can the law regulate digital disinformation?[J]. Computer Law & Security Review,2020,36: 105373

[4] 史安斌,葉倩.虛假信息的多方共治:美國的經(jīng)驗[J].青年記者,2019(10):77-80

[5] 曾祥敏,王孜.健康傳播中的虛假信息擴(kuò)散機(jī)制與網(wǎng)絡(luò)治理研究[J].現(xiàn)代傳播(中國傳媒大學(xué)學(xué)報),2019,41(6):34-40

[6] Rubin V L. Disinformation and misinformation triangle: A conceptual model for “fake news” epidemic,causal factors and interventions[J]. Journal of Documentation,2019,75(5): 1013-1034

[7] Latour B. Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory[M]. Oxford university press,2005

[8] Latour B. Aramis,or the Love of Technology[M]. Cambridge: Harvard University Press,1996

[9][11] Walsham G. Actor-network theory and IS research: current status and future prospects[M]//Information systems and qualitative research. Boston:Springer US,1997: 466-480

[10] 沈培,李建清.行動者網(wǎng)絡(luò)理論的研究熱點和前沿趨勢[J].自然辯證法通訊,2021,43(11):117-126

[12] Berg M. Accumulating and coordinating: occasions for information technologies in medical work[J]. Computer Supported Cooperative Work (CSCW),1999,8(4): 373-401

[13] 陳渝,張枝子,李偉.基于ANT視角的區(qū)域健康信息交換運行機(jī)制研究[J].圖書館學(xué)研究,2017(14):24-30

[14] Pantumsinchai P. Armchair detectives and the social construction of falsehoods: an actor–network approach[J]. Information,Communication & Society,2018,21(5): 761-778

[15] 肖鱈桐,方潔.內(nèi)容與技術(shù)如何協(xié)作?:行動者網(wǎng)絡(luò)理論視角下的新聞生產(chǎn)創(chuàng)新研究[J].國際新聞界,2020,42(11):99-118

[16] 徐天博.“后真相”時代的真相建構(gòu):基于行動者網(wǎng)絡(luò)理論的分析[J].安徽大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版),2019,43(2):135-140

[17] 劉斌.算法新聞的公共性建構(gòu)研究:基于行動者網(wǎng)絡(luò)理論的視角[J].人民論壇·學(xué)術(shù)前沿,2020(1):72-83

[18] Conole G,Galley R,Culver J. Frameworks for understanding the nature of interactions,networking,and community in a social networking site for academic practice[J]. The international review of research in open and distributed learning,2011,12(3): 119-138

[19] 袁紅,李佳.行動者網(wǎng)絡(luò)視角下突發(fā)公共事件的謠言協(xié)同治理機(jī)制研究[J].現(xiàn)代情報,2019,39(12):109-120

[20] 田新玲,黃芝曉.大數(shù)據(jù)時代突發(fā)危機(jī)事件噪音治理:基于行動者網(wǎng)絡(luò)理論的視角[J].新聞大學(xué),2015(4):34-42

[21] 彭蘭.連接與反連接:互聯(lián)網(wǎng)法則的搖擺[J].國際新聞界,2019,41(2):20-37

[22] 周逵.反向融合:中國大陸媒體融合邏輯的另一種詮釋[J].新聞記者,2019(3):45-51

[23] 胡翼青.后真相時代的傳播:兼論專業(yè)新聞業(yè)的當(dāng)下危機(jī)[J].西北師大學(xué)報(社會科學(xué)版),2017,54(6): 28-35

[24] 彭蘭.人人皆媒時代的困境與突圍可能[J].新聞與寫作,2017(11):64-68

[25] Jones-Jang S M,Mortensen T,Liu J J. Does media literacy help identification of fake news? Information literacy helps,but other literacies dont[J]. American Behavioral Scientist,2021,65(2): 371-388

(收稿日期:2022-10-24)