《儒典》:打開山東歷史文化的一扇新窗

石曉丹

宣紙線裝、原大影印、220毫米×330毫米的大開本,一套書占據一面墻,包含230函、1816冊、215種元典,《儒典》內有乾坤,外有匠心,構建了一套善本集成的“儒學大廈”,由內而外散發著一種浩然之氣。

《儒典》為什么一經推出就吸睛無數?作為儒學的典范性文獻,它從傳世儒學文獻中遴選4789卷經典著作最優良版本編纂出版,分為《經解典》《義理典》《志傳典》三個分典;它上起先秦,下迄清末,集中體現了儒學形成和發展的主脈絡,盡收兩千多年儒學精華,讓山東文脈的這一束光照得更長更遠。某種意義上,《儒典》重新連接起先賢與后人,歷經曲折而累積的儒家思想智慧在此集結,為后續的新發展創造無限可能。

《儒典》是這樣煉成的

《儒典》記錄了兩千多年里發生的一次又一次超越時空的思想對話。

作為《儒典》主編之一,已過古稀之年的王志民,在過去的一年多里一直處于一種忙到“飛起”的狀態,常常拎著兩個包子到《儒典》討論會現場,一直到晚上十點半都沒來得及吃一口。

王志民是山東師范大學特聘資深教授、齊魯文化研究院首席專家,也是最早提出“齊魯文化”這一概念并對其進行深入研究的少數開拓性學者之一。近40年來,他先后主持編纂了《山東省區域文化通覽》《齊魯歷史文化叢書》《諸子百家普及叢書》《孟子文獻集成》等多部巨著。

在王志民看來,編纂《儒典》是必要且亟須的。一方面,儒家思想是中華文明的重要組成部分,儒家文化更是中華優秀傳統文化的主體,抓住了儒學經典,才算是抓住了中華文明興盛傳承的主線;另一方面,由于戰亂等原因,歷史上形成的經典文本和解經方面的輝煌成果大量失傳,100多年中國學術界、出版界努力搜集影印了多種珍貴版本,但在系統性、全面性和準確性方面都還存在一定差距,所以編纂《儒典》,是大力弘揚中華優秀傳統文化的需要,也是進一步推動文化“兩創”的需要,“十三經的作者大多數是山東人,這也是當代山東人應有的歷史擔當。”

但儒學典籍浩如煙海,如何才能將其中的精髓內容送抵當代、融入人們生活?這是前期論證會上,專家們一次又一次討論的話題。

最終,大家一致認為,要把這部書“變小”——要優中選優、精中取精,將最具代表性的儒家經典、儒家經典注釋成果、儒家研究專著以及儒學人物師承傳記等進行精選萃編,在“斷舍離”的同時又能集中體現儒學形成和發展的主脈絡。

在中共山東省委宣傳部的指導下,山東大學、山東師范大學、山東人民出版社、齊魯書社四家單位共同參與其中,匯集國內著名學術科研機構20余位古籍文獻、儒學研究等領域的知名專家,根據所收著作第一流、所選作者第一流、所用版本第一流的“三個一流”標準反復甄選,最終選定典籍215種,分“經解典”“義理典”“志傳典”三部分。

“編纂期間,每一個問題和細節,專家們都會進行激烈討論。”讓《儒典》副主編、齊魯書社社長昝亮印象深刻的是孔尚任的那本《闕里志》。《闕里志》是一部比較完整的孔氏家族史,最初由明朝提學副使陳鎬編撰,明清兩朝多次修訂補撰,到了清康熙年間,孔子的第六十四代孫、《桃花扇》作者孔尚任認為志內容不夠詳備,經廣搜博采,又重修了《闕里志》。1985年,該志在孔府庫房中被偶然發現,但多有殘缺。“目前,唯一一本《闕里志》僅存于孔子博物館,當時一部分專家認為孔尚任不以史學研究出名且本書傳承不完整,不應選入《儒典》,但另一部分專家認為本書符合‘三個一流標準,且具有一定珍稀性,經過反復辯論,最終后者取勝,《闕里志》被納入《儒典》。”

這樣的“第一次”,《儒典》有很多。《儒典》副主編、山東人民出版社社長胡長青介紹,《儒典》精選的215種典籍中,有兩三成是珍貴的宋元刻本,“而從未被影印過的占到了三分之一。”

比如,存世最古老、最權威的注釋——“十三經”的古注系統,其中多是宋代刻本,還有不少孤本,《儒典》是第一次將該系統湊全影印,其中包括藏于國家圖書館的《毛詩故訓傳》宋刻本、藏于臺北故宮博物院的《爾雅注》等。再比如《五經正義》,“傳世的基本上都是‘孤本,還有幾部藏于日本。這些珍貴的原始版本,盡管以前也有零星出版,但《儒典》是首次成系統地將其影印出版。”《儒典》另一位主編,山東大學文學院院長、儒學高等研究院中國古典文獻學專業教授杜澤遜介紹。

除了這些儒學圈內的名家、大家,多位80后、90后也參與了《儒典》的編輯工作。1996年出生的山東人民出版社編輯劉一星,是本次《儒典》編纂團隊中年齡最小的一位。在她看來,編纂《儒典》最重要的意義之一即是,它將那些珍貴的、難得一見的、甚至全世界僅有一套的古籍善本,變得可以隨時觀瞻——時間不再是問題,距離也不再是問題。

讓文化自信自強更加飽滿

黨的二十大報告中提出,推進文化自信自強,鑄就社會主義文化新輝煌。豐厚的中華優秀傳統文化不是被固封在歷史中,而是以種種新方式進入我們的生活,在新時代中進行新轉化和新發展。

那些典籍文獻便是如此,在這之前,它們更多地被藏于圖書館和學術研究機構的高閣之中,只有很少一部分流傳至我們的公共文化生活里,但是近年來,越來越多的典籍和它們背后的歷史故事被帶到了電視綜藝里、報刊欄目中,以喜聞樂見的方式親近普通人的日常生活。我們解讀典籍,試圖從中尋找一種精神脈絡。

與之同時,典籍也受到了一種前所未有的熱情關注,它不再只是課本上需要背誦的幾篇古文,不再只是公益廣告里的一些語錄摘選,也不再只是我們寫文章時想要錦上添花的那一朵“花”。我們開始意識到典籍與國家之間的關系,意識到歷史與今天的關系,意識到它們不是文化生活中空洞浮夸的裝飾品,而是我們所需要的一種文化生活本身。

《儒典》的問世是我們對中華優秀傳統文化的一次傳承實踐,也是中華優秀傳統文化對我們的一次深刻影響。不要低估這一次實踐,也不要低估這一次影響,這是我們文化建設的一次努力,也是我們文化自信自強的一種底氣。

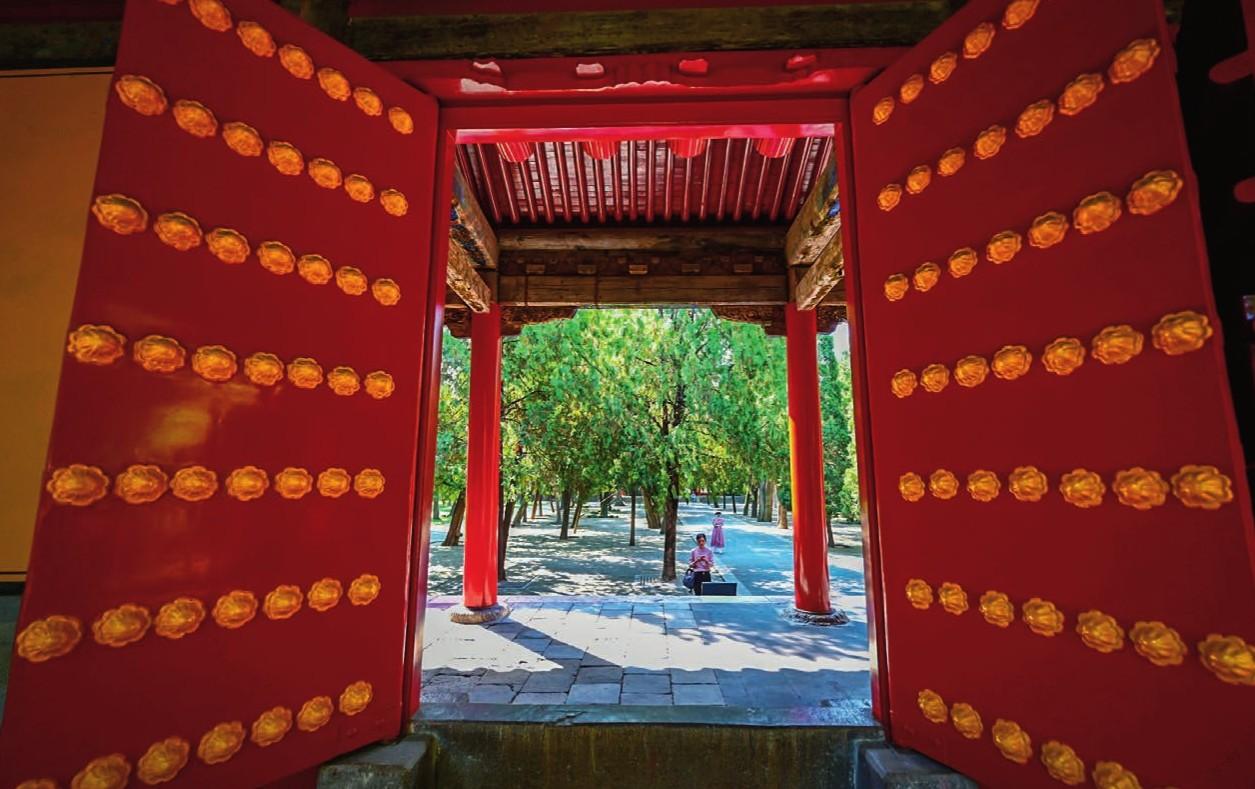

實際上,《儒典》只是管窺山東文化“兩創”的一個小小窗口。近10年來,山東始終以“兩創”為抓手,用時代精神激活齊魯文化、中華優秀傳統文化強大生命力,讓文化自信自強以更加飽滿的姿態被世人看見。

如何堅守中華文化立場,提煉展示中華文明的精神標識和文化精髓?傳統的文化,結合創新的理念、創新的技術,孔子、儒學、非遺乃至整個中華文明與它生發的文化形態,便開始在人群中生長,并給予大眾更多看待時代與歷史的角度,給予世界更多看見山東、看見中國的角度。未來,山東也將繼續把文化建設擺在更加突出位置,扎實推進文化“兩創”,保護好、傳承好文獻典籍,研究好、利用好文明遺產,汲取中華優秀傳統文化中的精髓,讓文化自信自強更加飽滿,努力鑄就社會主義文化新輝煌。

confucian canon: opening a new Window on Shandongs history and culture

Characterized by such elements as thread-bound books, rice paper, photo-printing based on original size, and 220mm × 330mm format, a set of books can occupy a wall, and consist of 230 letters, 1,816 volumes and 215 canons. With rich contents and originality, the Confucian Canon has built a “Confucian Tower” integrating rare books.

Why has the Confucian Canon attached so much attention since its publication? As exemplary Confucian literature compiled and published upon the selection of the best versions of 4,789 volumes of classics, it includes three branches, the Jingjie Canon (Hermeneutics), the Yili Canon (Philosophical Connotations) and the Zhizhuan Canon (Biographies); from pre-Qin to late Qing, it intensively reflects the main thread of formation and development of Confucianism, and fully absorbs the essence of Confucianism that has existed for over two millennia.

Guided by the Publicity Department of the CPC Shandong Provincial Committee, four units including Shandong University, Shandong Normal University, Shandong Peoples Publishing House, and Qilu Press, as well as more than 20 renowned experts in ancient literature and Confucian research from famous academic research institutes of China participated in the program. Through repeated selections according to “Three FirstClass” standards (first-class works, first-class authors and first-class versions), 215 types of classics were finally selected. It is composed of three parts, the Jingjie Canon, the Yili Canon and the Zhizhuan Canon.

In the recent decade, with a focus on “Creative Transformation and Innovative Development”, Shandong has always been activating the vitality of the Qilu culture and the fine traditional Chinese culture with the spirit of the times, and enabling cultural self-confidence and self-improvement to be seen in a more energetic way. In the future, Shandong will continue to further highlight cultural construction, steadily advance the“Creative Transformation and Innovative Development” of culture, protect and pass down ancient classics, research and make good use of civilization heritage, absorb the essence of the fine traditional Chinese culture, strengthen self-confidence and self-improvement, and endeavor to create new brilliance in socialist culture.