古代城市“以中為尊”整體空間特征源流綜述

劉保山 王春玲 馬赫 孟凡鑫 王晨馨

關鍵詞:北京中軸線;古都營建;空間格局;城址考古;先秦城市史

一、以中為尊的傳統(tǒng)城市空間特征研究現(xiàn)狀、背景與意義

近年來,北京中軸線申遺相關工作正在進行,作為中國古代社會最后一段王權時期的都城規(guī)劃和建筑營造范例,以北京中軸線為代表的空間格局的形成原因已經(jīng)有學者進行了研究,與中軸線相關的城市規(guī)劃、建筑營造、空間結構、藝術特色等方面成果豐碩,認為其通過擇中而居、軸線對稱的城市景觀營造,完整地展現(xiàn)了《周禮·考工記》所描繪的理想都城規(guī)劃范式。雖然歷代古城規(guī)劃實例中并未真正發(fā)現(xiàn)王城圖所描繪的“九經(jīng)九緯”式完美九宮格城市平面格局,但中國古代的地圖一向是一種主觀描述。葛兆光先生認為,地圖的地理想象實際上是一種關于政治和文明的想象,在這種想象的歷史里隱藏著很多觀念的歷史,因此它是思想史的內容[1]。城址是聚落的特殊形式,其選址、構筑、使用過程蘊含著人類對自然環(huán)境的認知、選擇、利用與改造。同時,城址的形制、布局、功能等不可避免地反映出一定的文化傳統(tǒng)與文化特征。

從既有的研究成果看,關于文明早期的聚落形態(tài)考古、宮城等重要建筑的格局形態(tài)、唐代以后城市總體輪廓發(fā)展方面均有較多的研究成果。郭超等系統(tǒng)梳理了中軸線的變遷過程[2]。但關于宮殿、宮城、主要街道與城市輪廓之間的組合關系的研究視角尚較為缺乏,有關“以中為尊”的城市設計思想何時起源、關鍵性要素是什么、要素之間的組合關系較少討論;而且,早期聚落、城址以及后來的傳統(tǒng)城市規(guī)劃設計難免受社會治理需求和禮制文化的影響,目前有關考古所見的城市遺址與社會治理需求相互關系的研究成果也較為缺乏,單純依靠文獻記載有可能形成誤導,尚需運用二重證據(jù)法進一步加以論證。顯然,北京中軸線這種堅持中庸之道建筑空間布置的文化淵源,至少可以追溯至龍山晚期和夏商周三代時期。其中,對《周禮·考工記·匠人營國》在古代城市規(guī)劃營造范式上所發(fā)揮的作用討論最多,部分學者認為其是周代實行的制度和實踐總結;另有學者對其成書年代存疑,有春秋末期、戰(zhàn)國、西漢三種說法,并認為《考工記》所記述的城市規(guī)劃理念是后世牽強附會,不具有城市規(guī)劃、城市建設的實踐意義。筆者認為有必要依據(jù)文明探源、考古學等方面的綜合研究成果客觀看待《考工記》,追溯其思想源流和實踐落地的實際情形,既不夸大、也不貶低其歷史作用,從中華文明史的大勢中發(fā)現(xiàn)其在思想文化和社會治理中的積極作用。而且,很明顯東西方文明都在城市規(guī)劃營造中出現(xiàn)了這種“以中為尊”的理念,尤其是在文明起源階段有很多相似之處,而后逐漸分道揚鑣分別形成了以中心點為尊和以中軸線為尊兩個不同的分支,針對該問題進行源流研究,也有助于更好地理解中國傳統(tǒng)城市營造與社會治理思想之間的關系。

本文結合考古類型學研究方法,梳理了中原地區(qū)為主的既往城市史研究成果特別是聚落考古、城市考古的研究成果,認為中國傳統(tǒng)城市空間營造“以中為尊”的規(guī)劃思想落實在城市規(guī)劃實踐中,至少有三個幾何特征可以作為合理的判定要素:第一,城市外圍城墻、護城河輪廓以方形、長方形、圓形等相對規(guī)范的幾何形狀營造,盡量避免隨形就勢;第二,祭祀性壇廟、宮殿、重要衙署等公共建筑或城內主要街道位于城市平面的相對中心的位置;第三,主要建筑物或街道營造出軸線的特征,呈現(xiàn)左右對稱之勢。

這三個要素集中反映了天人合一、家國理想、尊重禮法的中國傳統(tǒng)社會的政治智慧和治理文化。關于文化對于社會秩序維持的作用,埃爾曼·塞維斯開宗明義地表示,人類社會正是通過文化來控制和管理它的成員,并創(chuàng)造和維持這種復雜的社會組織。文化也具有技術、經(jīng)濟、宗教、藝術、娛樂等多種功能,而這些都有賴于文化的政治方面來整合和保護社會。我們應該為某些功能背景謹慎地定義一些標簽,以便能分析提及的一些政治問題以及相關的行為方式。肯定的是,普遍的問題只是維持——維持社群內部的社會秩序,以及抵抗外來者,以維護社群自身安全。日常社會生活中維持內部秩序的最普遍形式,應該就是禮節(jié)和規(guī)矩。接下來就是道德教化及其內在化形成的是非觀[3]。

二、秩序需求和早期聚落、城邑規(guī)劃的萌發(fā)

目前的考古學和社會學等研究成果表明,現(xiàn)代國家誕生之前的人類社會大致經(jīng)歷了平等社會、酋邦社會、等級社會三種治理形態(tài)。無論哪種形態(tài),有關神話和宗教的起源是考古學、人類學上一個非常重要的問題。美國的考古學家羅伯特·凱利在《第五次開始》中指出了為什么我們會如此思考宗教:與語言同理,這是進化的產(chǎn)物。任何人可能反對宗教,但是所有的文化都包含宗教思想(即使遭到政府禁止)[4]。雖然那時候還沒有文字記載,幸運的是這些信仰文化的蛛絲馬跡尤其是宗教信仰擁有的強大力量,不可避免地反映在了早期文明聚落、祭祀遺址和城池公眾建筑上。因此,雖然新石器時代至先秦時期社會組織狀況缺乏足夠的存世文獻證據(jù),聚落遺址考古可以在一定程度上給予反映。這些遺跡所反映的社會治理體系和制度,考古學家正在進一步收集整理相關證據(jù)。研究表明,中國新石器時代無論是聚落還是建筑本身,在格局上都沒有形成嚴格的幾何范式,既有方形的聚落、也有圓形、橢圓形和因地制宜的不規(guī)則聚落形態(tài)。嚴文明先生指出,社會組織結構對聚落整體形狀的影響不如對聚落布局和內部結構的影響那么明顯,但也可以看到一些跡象。例如北方新石器時代中晚期的聚落常呈圓形或橢圓形, 后來變成不大規(guī)則甚至呈散點形, 再后出現(xiàn)的城址又變成方形或稍稍變動的形式。新石器時代之末到銅石并用時代早期,各地聚落都發(fā)生明顯分化。不但有中心聚落和一般聚落之分, 在中心聚落中又還有較高級房子和一般住宅之分[5]。內蒙古東南部、遼寧等地的興隆洼文化遺址、陜西西安半坡、臨潼姜寨、寶雞北首嶺和甘肅秦安大地灣遺址都有比較完整的仰韶時期聚落發(fā)現(xiàn),這類聚落部分設有濠溝,一般在圍濠外還有成片的墓地和燒陶器的窯場, 幾乎成為一種定式。因此仰韶前期的聚落特征可概括為內部有分劃的向心式的聯(lián)合體[6]。這些聚落格局和房屋分布特征,反映了家庭和小型氏族的管理秩序已經(jīng)初步形成。

在相同的自然環(huán)境條件下, 往往因為文化傳統(tǒng)、居住者的家庭狀況和建筑技術水平等方面的差異, 使得單體住宅的形態(tài)各不相同。例如仰韶文化早期西部的房子多為方形或長方形,東部則多為圓形,這很明顯是不同文化傳統(tǒng)的反映。通過考古遺跡能夠見到木柱在建筑營造中已經(jīng)起到了基礎性作用,甚至同一處遺址發(fā)現(xiàn)的房屋平面布局既有方形,也有圓形,例如半坡遺址。其中半坡遺址在居住區(qū)的中心部分,發(fā)現(xiàn)一座規(guī)模相當大、平面約為12.5米×14米近于方形的房屋,可能是氏族的公共活動場所[7],也呈現(xiàn)了聚落的向心模式,聚落外圍設有近似圓形的壕溝作為防御工事。興隆洼文化發(fā)現(xiàn)了距今約7千年的白音長汗三期聚落遺址,是一個典型的向心聚落案例,最大的房屋建筑位于聚落中部,次之規(guī)模的建筑物環(huán)繞分布(圖1)。此時的聚落中心既不是階層明顯的宮殿類建筑,也不是宗教祭祀類場所。距今約5千年的牛河梁遺址發(fā)現(xiàn)了有意規(guī)劃的墓葬和祭祀類遺跡,以N2Z2墓冢所見,最重要的M1墓葬設置在碎石所堆積的正方形高臺中間,外圍發(fā)現(xiàn)了多重方形界墻遺跡,“以中為尊”的規(guī)劃建設意圖很明顯(圖2)。

仰韶文化晚期至龍山文化時期是中國城邑肇始階段,除了軍事防御功能,營建對象更多的是考慮治理秩序,以統(tǒng)治者為中心[8]。鄭州西山遺址發(fā)現(xiàn)了迄今最早的仰韶晚期版筑夯土城墻遺址,年代距今約5450~4970年間,平面形狀近似圓形,處于逐漸向方形過渡的階段;設有城門和外圍壕溝,防御工事日漸完整,也證實了古代夯土城起源于環(huán)壕聚落[9]。其他發(fā)現(xiàn)還有安陽后崗、輝縣孟莊、登封王城崗、新密古城寨、襄汾陶寺、章丘城子崖等城址,城址多建于自然臺地之上,由原始聚落發(fā)展而來,古城寨城已發(fā)現(xiàn)有宮廟一類的建筑。近年來,陜西神木石峁遺址、蘆山峁等黃土高原不規(guī)則形狀城址或大型中心聚落陸續(xù)得以發(fā)現(xiàn)和研究,豐富了這一時期的城址考古研究資料,神木石峁遺址還發(fā)現(xiàn)了皇城臺與兩重城址并用的布局(圖3)[10]。

其中,蘆山峁遺址發(fā)現(xiàn)的三座院落建筑規(guī)模宏大、形制規(guī)整、布局考究,應是在成熟的建筑規(guī)劃設計思想指導下修建的,無疑具有較高的禮儀性和等級性。一號院落的測年數(shù)據(jù)為公元前2300年前后,是國內目前所見年代最早的大型院落式建筑(圖4)[11]。該組建筑修筑于山梁頂部,因地制宜,院落四周圍以夯土院墻,院內建筑物總體上出現(xiàn)了大致的規(guī)范營建和左右對稱特征,主體建筑居于院落中部,有門闕和主干道。這種圍合式院落布置方式對商、周時期的重要建筑營建產(chǎn)生了深遠影響,清澗李家崖、扶風云唐、岐山鳳雛、鳳翔馬家莊等地發(fā)現(xiàn)的大型建筑遺址均承襲了類似“主殿居中、左右對稱、層級分明”的四合院落格局。與普通住宅建筑區(qū)不同的是,這些高等級建筑院落內沒有發(fā)現(xiàn)灰坑、陶器坑等常見生活遺跡[12],墻面涂刷有白灰裝飾和黑紅相間的壁畫,表明其建筑群落營建和利用應具有很高的神圣性、嚴肅性。大范圍的考古調查顯示,該大型建筑群也處于區(qū)域性聚落中心地帶,周邊分布有眾多小型居住建筑,遺址本體總面積超過200萬平方米[13]。但根據(jù)現(xiàn)有的重要考古遺址所見,龍山晚期的院落雖然已萌發(fā)了重要建筑居中布置的格局,尚未達到商周時期橫平豎直、嚴謹對稱的規(guī)整幾何形平面狀態(tài)。

三、城池總體平面格局和輪廓逐步出現(xiàn)規(guī)范趨勢

從地緣關系上看,龍山——二里頭文化時期是中國歷史乃至東亞歷史的一個關鍵時段,此前和此后的中國乃是兩個世界。此前中國的世界體系在東亞,東亞的文明中心在黃河、長江兩河流域的中下游地區(qū),在這里成長起來了廟底溝二期、大汶口、石家河和良渚文明。此后中國的世界體系一變而成為歐亞,原來的新石器時代文明在核心地區(qū)有一次衰落過程,處于歐亞接觸地帶的半月形地帶興起②,在與豫西和晉南這一唯一沒有衰落并保存了新石器時代以來復雜社會的區(qū)域互動中,形成了隨后中原地區(qū)的青銅時代文明新格局[14]。海岱、河套、巴蜀、江漢以及中原周邊地區(qū)的龍山文化城址各種平面格局均有發(fā)現(xiàn),包括橢圓形、圓形、長方形城址等,但中原地區(qū)(不包括黃土高原地區(qū))的規(guī)范性更為明顯。尤其是平糧臺城址,根據(jù)C14測年距今約有4500年的歷史,平面格局幾乎為正方形,是已發(fā)現(xiàn)我國最早的、規(guī)劃最嚴整的高等級龍山晚期城址(圖5)[15]。

目前考古發(fā)現(xiàn)的中原地區(qū)二里頭文化設防聚邑至少有12處,主要分布于今河南、山西境內。大部分城池平面呈現(xiàn)近似的長方形,個別有因地制宜的弧形輪廓城墻和城壕,同時受文化和地理因素的影響,顯示出二里頭文化時期夏王朝設防聚邑的地理空間布局是有意規(guī)劃的結果,其反映了夏王朝因地制宜的管轄理念,進而采取不同的控轄模式。城內發(fā)現(xiàn)夯土墻體,可能是大型夯土建筑的殘留,還出土有玉器、銅器、卜骨等高規(guī)格遺物,顯然有重要的統(tǒng)治機構位于城中[16]。雖然多數(shù)城址內部的宮殿衙署或祭祀建筑詳細規(guī)劃情況尚不清晰,這12座二里頭文化城址實施了考古調查發(fā)掘的,均在城內發(fā)現(xiàn)有大型夯土遺跡或者高臺遺跡等高等級建筑遺址,大體上居中布置,俯瞰全城,但選址并非城市的幾何中心,而是隨機性較強。

城池整體平面格局方面不規(guī)則形狀或圓形約占25%,大體方形或近似方形約占75%,盡管還需要更大范圍考古調查和客觀城址統(tǒng)計信息,目前的信息也反映了盡量追求方形城池輪廓的營建理念成為普遍趨勢,由圓至方的轉變基本完成。其中,新鄭望京樓、鄭州東趙、登封南洼、登封王城崗等中原地區(qū)城址均為近似方形輪廓,同時也顯示出城池平面輪廓尚未大規(guī)模規(guī)范至橫平豎直的幾何形程度,部分發(fā)現(xiàn)有兩重或者三重城池空間結構。楊莊、南洼等城址出現(xiàn)的窄環(huán)壕,應是精英階層和其他社會階層之間的居住界限。二里頭城址的整體輪廓反而為不規(guī)則形狀,但已經(jīng)發(fā)現(xiàn)規(guī)整長方形的宮城建筑群,宮內有多處大型宮殿建筑遺址,宮城城墻格局具有明顯的幾何形特征(見表1)。

有關夏代的社會治理體系的初步研究表明,應處于酋邦社會與早期國家形態(tài),多數(shù)的研究學者認可二里頭文化代表了典型的夏文化,且已進入廣域王權國家階段[17]。國家治理體系的初步成型,首先集中反映在宮城、宮殿以及重要公共建筑規(guī)劃布局方面,重要建筑單體的平面基本呈現(xiàn)規(guī)范的長方形,且多數(shù)設置在城內中部區(qū)域(圖6)[18]。城內街道布置方面因調查發(fā)現(xiàn)較少,尚不清晰。

四、城內重點宮城空間秩序的營造與發(fā)展

至商、周時期,隨著分封制的施行,國家統(tǒng)一負責軍事、外交等重大事項,而各諸侯國擁有更多的社會自治權力,因此以禮樂為核心特征的社會治理模式是一種更為適合的選擇,以便維系國家的統(tǒng)一和秩序,并應對草原文明等周邊區(qū)域帶來的沖突升級。代表性的商代城址是偃師商城等。根據(jù)商代早期偃師商城的宮城建筑布局考古研究,已發(fā)現(xiàn)宮城整體的中軸對稱布局特征,宮城內各單體建筑的建筑軸線也明顯存在。偃師商城的小城基本呈南北長方形,宮城正位于小城南北中軸線的中部偏南的位置。宮城南墻中部設有一個門道,由此門道向北一條道路形成宮城的南北中軸線,將城內的宮殿建筑基址分成東西對稱的兩組。商代宮殿建筑基址是整個城址的核心區(qū)域,考古研究表明,宮殿建筑區(qū)是城內最早建設的區(qū)域,即,先宮城、后城池。偃師商城、鄭州商城、安陽殷墟等商王朝的建設步驟均是先規(guī)劃營建宮殿區(qū)或者宮城,再營建外圍的城郭及其他建筑和手工業(yè)作坊區(qū)、墓葬區(qū)[19](圖7)。

從后世對于周代禮樂文化的不斷想象和追憶中,足以體現(xiàn)周禮在中國社會治理中所發(fā)揮的持續(xù)性作用[20]。商、周時期是中國禮樂制度形成的關鍵時期,周公制禮作樂是指周禮在商禮的基礎上對以祭祀活動為中心的禮樂進行了系統(tǒng)的歸整和分類,嚴格地劃分了等級、增加了新的內容,形成了系統(tǒng)的典章制度、儀式及各種繁文縟節(jié)確立了親親、尊尊體制,進而從神治走向人治。西周晚期和春秋早期的兩次禮制變革,又引“德” 入禮,強化了祖先祭祀與崇拜,使之最終成為節(jié)制或調節(jié)人人社會關系和人們一切活動的至尚準則[21],逐步形成宮室居中的制度,宮殿與宗廟兩種功能二合為一。從考古發(fā)掘成果看,宮殿和宗廟的地位已經(jīng)上升,發(fā)現(xiàn)了大量明顯具有中軸對稱特征的宮殿和宗廟建筑遺跡,并形成了“左祖右社”之制;《逸周書·作雒解》載:“諸(侯) 受命于周,乃建大社于國中。其東青土、南赤土、西白土、北驪土,中央疊以黃土。”“大社”即“太社”,是祭祀土地神的場所。“國中”即都城內的中心位置。1976年,在陜西岐山鳳雛村周原遺址里,發(fā)現(xiàn)一座西周早期坐北朝南的大型宗廟建筑遺址;2014年在這座宗廟建筑遺址西南約80米處,發(fā)現(xiàn)表面平鋪大形鵝卵石、中心樹立長方形石表的社壇遺址。這些文獻記載和考古發(fā)現(xiàn),符合“左祖右社”的(宮城)營國制度[22]。可惜的是,目前尚未發(fā)現(xiàn)洛陽地區(qū)西周成周城與西都豐鎬城四周的城墻遺跡,其都城整體格局尚待研究。

由于周公是輔佐西周建立和禮樂制度創(chuàng)設的開國重臣,其封地魯國故城的營建最接近周王朝的都城,墓葬規(guī)制、出土禮器等考古資料已經(jīng)顯示,與周王朝開國封臣、姬姓氏族親緣關系很大程度上決定了各國禮制靠近周王朝的程度。近年來,魯國故城陸續(xù)調查發(fā)掘了周代建筑遺跡,使我們對魯國都城有了更多了解,也可以幫助探究周王朝都城的整體格局的可能情況。該城總體平面格局呈現(xiàn)扁四邊形,但只有南城墻較直,其余三面呈弧形。部分學者認為魯國故城存在明顯的城市軸線,是我國古代城市建筑采用中軸線布局形式最早的一座故城(圖8)。盡管上述評價尚缺乏足夠的證據(jù),既有的考古工作研究了周公廟所在高地和周圍大面積夯土遺跡、道路遺跡等,城內發(fā)現(xiàn)宮廟區(qū)以及東西、南北兩個方向各5條主干道連接城門;順南北中軸線延長線至南城外,甚至發(fā)現(xiàn)有類似祭壇的夯土臺基址(舞雩臺)。總體格局上,城垣從自然高地向東、西、南、北四面大致等距擴展確定;干道路網(wǎng)以自然高地基本呈中心對稱分布;連接高地中心與舞雩臺的直線是周代魯城的中軸線所在[23],表明中心高臺、中軸線、干道對整個城市的格局起了重要作用。依據(jù)最新考古發(fā)現(xiàn),周代魯國故城始建于西周晚期、延續(xù)至戰(zhàn)國時期。今后需要進一步求證的是上述魯國故城是春秋時期的城市格局還是周朝創(chuàng)立初年既已形成。

以目前考古研究所見遺址,兩周時期 “以中為尊”的幾何特征首先體現(xiàn)在建筑的單體和貴族的大型墓葬形制中。西周中后期到春秋時期,考古材料所見兩次禮制改革和社會變革清晰地反映在東周城市的發(fā)展和宮殿重要性的增長上,宮殿、宗廟這時開始獨立地承擔權力的形象作用[24],“以中為尊”的理念在魯國故城等城市有了初步清晰的體現(xiàn)。已有學者對東周時期典型的封國城市、鄭州地區(qū)先秦城址平面格局進行了研究,《考工記·王城圖》所設想的理想城市模型并未在東周時期的所有重要城市中得以嚴格執(zhí)行,尚未明顯擴展至城市總體規(guī)劃級并按照禮制所約定的范式營建。

戰(zhàn)國時期增多的城址中,很多城池平面形態(tài)基本沿襲了自龍山晚期起以方形為主的基本特征,例如東平陵故城、城陰城、谷陽城、高平寺汝陽故城等,城池平面呈現(xiàn)為四四方方的正方形,城內發(fā)現(xiàn)有對稱的街道(圖9)。需要注意的是這些規(guī)劃特征并非出現(xiàn)在所有城池營建上的,即便是在國家統(tǒng)一的西周時期,各個氏族或者封國也執(zhí)行了具備差異性的禮制,比如有些氏族的大型貴族墓葬以墓道的多寡作為禮制要求之一,而有些并沒有以此為等級約束,更何況春秋、戰(zhàn)國時期各個國家各自為政的情況下,城市規(guī)劃理念不可能是整齊劃一的。盡管如此,戰(zhàn)國時期發(fā)現(xiàn)更多“四四方方”規(guī)整輪廓的城池遺址,顯示出對城池總體輪廓進行幾何形規(guī)劃漸成趨勢。

五、城市整體空間秩序的逐漸固化與傳承

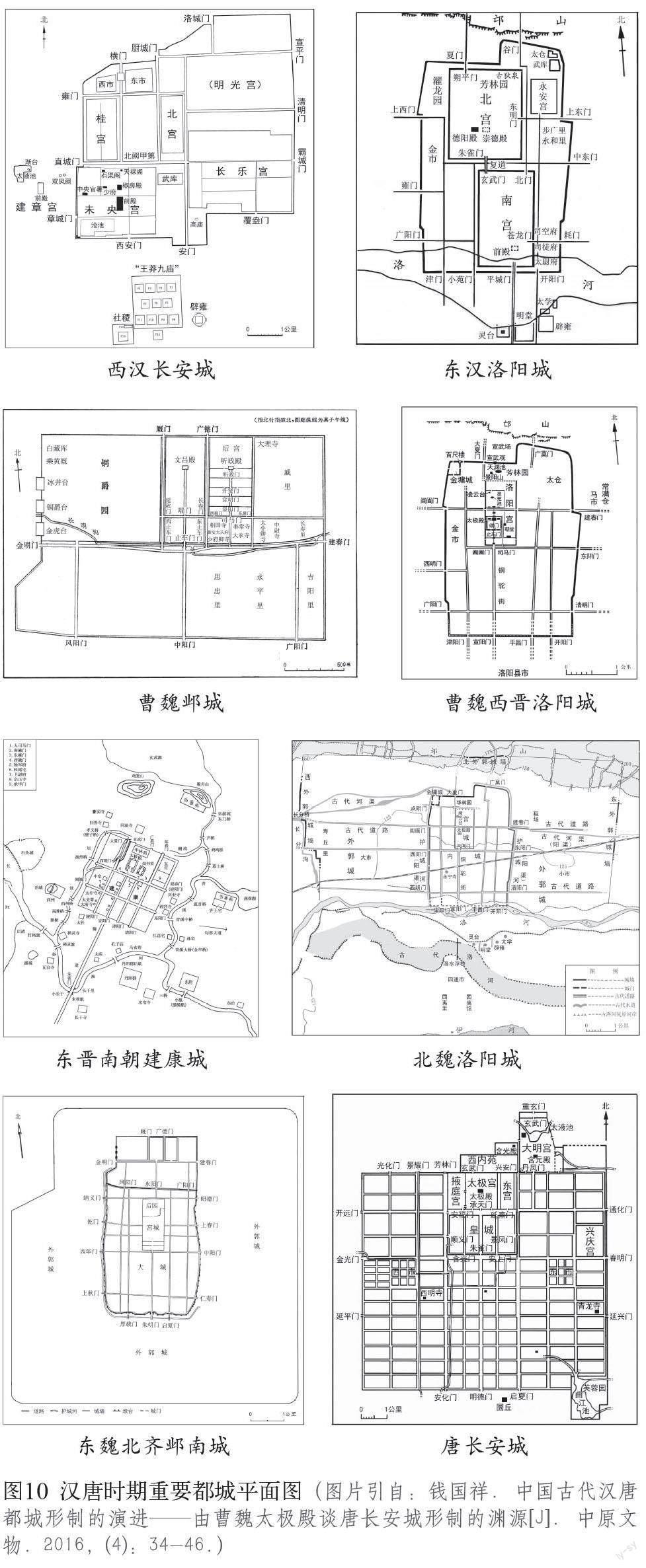

西漢的長安城和東漢的洛陽城尚未呈現(xiàn)出禮制在總體規(guī)劃中的強制約束性作用。孔子曾試圖讓當時的統(tǒng)治者接受他的治世原則,但沒有成功,拉鐵摩爾稱“孔子的意義在于這樣的事實,即他是封建制最佳統(tǒng)治理念的集大成和規(guī)劃者,而同時又是可以不斷更替的一種新秩序倡導者”。秦朝治亂之后過于嚴苛的法度,讓漢代逐漸尊崇了儒家為主的社會治理思想,強調家國治理的一致性。孟德斯鳩指出,所有這一切構成禮儀,禮儀則構成民族的普遍精神,看似最無關緊要的東西,其實并非與中國的基本政治無關,中華帝國構建在治家的理念之上[25]。公元1世紀中國已經(jīng)成為這樣一個穩(wěn)定而有效的國家。中央統(tǒng)一、層層任命官員的治理制度顯然更適應復雜多民族大國的社會治理需求。漢代,以皇權或者中央集權授權地方官員進行社會治理,佛教、道教逐漸成為士大夫生活和民間社會生活的補充。這種國家治理體系的早熟,在兩漢時期古都城市布局和建筑營造上亦開始有所有體現(xiàn),各地紛紛筑城以建立與國家治理體系配套的城市體系。目前,西漢至北朝時期的長安城總體格局已經(jīng)較為清晰,平面基本呈方形,城墻四周各開三門,主要街道橫平豎直、經(jīng)緯分明。城內主要是長樂宮、未央宮、北宮、桂宮、明光宮,以多宮制為特征,主要分布在城市中南部[26]。宮城中間地帶少量布置了重要官員的宅邸區(qū)和武器庫、東市、西市、手工業(yè)作坊區(qū)。西漢長安城宮殿區(qū)域竟然占到整個城市面積的42%,大量的城市居民安排在城外,從 “三要素”視角下看,整體空間特征并不明顯。十六國至北朝時期,重修了一組皇宮,卻已偏安于長安故城東北一隅,禮制依然未在城市總體規(guī)劃級別突出體現(xiàn)。

東漢洛陽城在周代成周城和秦、西漢洛陽城的基礎上重建,采用南宮、北宮的“呂“字形宮殿布局,南宮用于朝政、北宮用于生活,南宮之前還出現(xiàn)了南北軸線大街,有了城市南北軸線整體格局雛形[27];嚴肅的政治生活與日常苑囿生活隔離,體現(xiàn)道法自然的思想文化。按照本文開篇所提出的“以中為尊”傳統(tǒng)城市規(guī)劃空間格局三要素對歷代重要城市進行分析,可以看到對于周禮所體現(xiàn)的城市規(guī)劃思想的落地實踐出現(xiàn)在曹魏時期。完整的“以中為尊”三要素同時出現(xiàn)是在曹魏的鄴城、曹魏西晉洛陽城,這個時期都城形制的變化,也受到進入中原地區(qū)的各割據(jù)政權統(tǒng)治者以漢地正統(tǒng)王朝自居這一思想意識的影響。從承繼關系上,曹魏洛陽城雖然是在東漢多宮制的都城基礎上重新營建,但其新的都城格局明顯受到曹魏王都鄴北城形制布局的影響。因此,曹魏鄴北城的城市格局具有肇始性,是由其作為王都的級別和功能需求而設置的。而曹魏洛陽城,則是新王朝創(chuàng)造新都城格局的發(fā)生地,其形制結構代表了中國古代都城由多宮制到單一宮城制重要轉折時期的最主要特征,也是后世都城競相模寫的漢地都城的典范[28]。

此后的東晉南朝建康城、北魏洛陽城、東魏北齊鄴南城、唐長安城均努力承襲了這種禮制和城市空間布局。特別是由鮮卑民族在中原漢地建立的北魏政權,其對漢化的追求是顯而易見的,以強化統(tǒng)治秩序的正統(tǒng)性。受戰(zhàn)國時期流傳的周王城圖影響所建設的都城,都是長方形或略為方形的,而且全國各地的各類城池也大多都是方形的,大城周邊各開三門,小城開一門,城內修筑十字大街,總體空間格局相對趨于一致[29]。唐代,城市總體平面格局的控制最為嚴謹,城池輪廓方正規(guī)整、宮殿的居中配置、街道里坊左右對稱(見表2、圖10)。

類似的古代城市總體規(guī)劃思想,一直影響至明清時期;北宋東京城的內城嚴格遵照了“九經(jīng)九緯”的街道和城門格局范式,遼上京、金中都、元大都和明清北京城、明南京城,在此前禮制規(guī)范的基礎上進一步發(fā)展出宮城、皇城、內城、外城的多重城墻結構,以恢宏壯麗的北京中軸線收尾。

值得一提的是,《周禮·考工記》記載的典型城市布局是“前朝后市、左祖右社”,“祖”即太廟,祭祀祖先的宗廟;“社”即社稷壇,祭祀土地神靈與五谷神靈和國家江山的場所,祭祖與祭神的宗廟建筑依然重要,但與王權相比地位是不能相提并論的。王宮往往是規(guī)模最宏大、居于城市核心位置的建筑群,祭祀建筑的位置相對就不那么核心,祭祖安排在城內宮殿的周邊,祭天、祭地往往安排在城市郊區(qū),稱為郊祀。明清北京城的天、地、日、月四個重要祭壇,就是分布于古都北京舊城的東南西北四個近郊區(qū)域的。這與歐洲地區(qū)歷史城市一直將神廟、教堂作為核心的城市布局是不同的。

六、總結與討論

本文試圖“以中為尊”城市空間格局界定所需的城市輪廓規(guī)范、禮制建筑居中、軸線左右對稱等方面三個幾何特征判定要素,盡可能以客觀的考古遺址發(fā)現(xiàn)討論中國傳統(tǒng)城市規(guī)劃營造源流問題,同時避免以往倚重禮制文獻的城市史研究方法帶來的過多干擾,顯然禮制的約束在古代城市總體規(guī)劃級別的實踐是滯后的。雖然討論的范圍僅限于黃河中下游的中原地區(qū),可以粗略看到,中國傳統(tǒng)古代城市以平面幾何格局有規(guī)劃地呈現(xiàn)“以中為尊”的理念大體上經(jīng)歷了由小至大、由局部至整體、由圓形至方形這樣一個演進過程,即首先是重要墓葬、重要禮制建筑,其后是宮殿區(qū)與院落,再后是宮城格局,然后是整體城市。肇始早期雖然與西方文明同樣受泛神信仰的影響,隨著中國王權治理體系占據(jù)主導地位而呈現(xiàn)了與西方文化不同的一種演進過程,從偃師商城宮殿、周原鳳雛宮殿建筑、馬家莊宮殿建筑基址看,商周時期建筑單體和院落、宗廟建筑、郊祀建筑乃至宮城等部分建筑群已呈現(xiàn)嚴謹?shù)摹耙灾袨樽稹焙洼S線對稱格局[30],顯然早于該禮法文化對整個城市空間格局的統(tǒng)領實踐,本文亦進行了初步的比較,更多細節(jié)留待今后新的考古遺址發(fā)現(xiàn)及其數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作進一步深化、研究、糾正。有些議題尤其是先秦城市規(guī)劃營造范式尚缺乏足夠的案例,周原、豐鎬等周代都城的宮殿建筑考古已有較多成果,但城市整體格局的研究視角和大范圍統(tǒng)計數(shù)據(jù)尚未得到充分重視,期待今后有更多的聚落考古和城市考古成果,能夠補充完善這些討論。

總體來看,中國傳統(tǒng)城市空間布局是伴隨社會治理需求而逐漸發(fā)展的,向心的聚落和城池布局在新石器時代和銅石并用的泛神信仰時代即已體現(xiàn),龍山時代晚期中原地區(qū)有意識規(guī)整方形的城市輪廓開始并緩慢普及,黃土高原的石峁、蘆山峁等城址仍然維持了向心的格局特征但尚未在城市輪廓方面形成范式;夏代,多重嵌套的規(guī)整方形城池已在中原地區(qū)較為多見,兼具社會治理和軍事防御特征;商代已發(fā)現(xiàn)宮室居中、軸線對稱的特征,尤其是偃師商城是其中的規(guī)劃范例;周代大體延續(xù)的商代的做法初步形成“左祖右社”的禮制。但周禮的形成是否立即在城市整體輪廓和空間格局方面產(chǎn)生直接的統(tǒng)領性影響還有待考古和城市史研究來確認,從目前東周的城市規(guī)劃營建案例看,答案應該是否定的。而在兩漢時期儒家禮制思想得以廣泛推崇后才在曹魏時期城市整體范式上得以實踐,在后續(xù)重要都城的規(guī)劃實踐中得到持續(xù)性傳承和發(fā)揚,與古代中國社會治理思想和文化成熟過程是基本同步的。

關于中國古代社會治理“禮制”和“三要素”幾何空間特征的綜合源流研究,不僅有利于北京中軸線等傳統(tǒng)城市軸線的價值內涵比較研究,對如何看待周代以降城市營造與中國傳統(tǒng)古建筑群營造特征和價值,也頗具有重要的意義;且這種傳統(tǒng)禮法文化基因和社會治理智慧,對于傳統(tǒng)文化如何在社會發(fā)展中發(fā)揮可持續(xù)的作用,尤其是在中華民族偉大復興的進程中,開展活態(tài)遺產(chǎn)保護實踐、發(fā)掘傳統(tǒng)文化的現(xiàn)代性等,也頗有助益。

(責任編輯:張雙敏)