金絲楠木第一村

謝巍娥 劉蘇頡

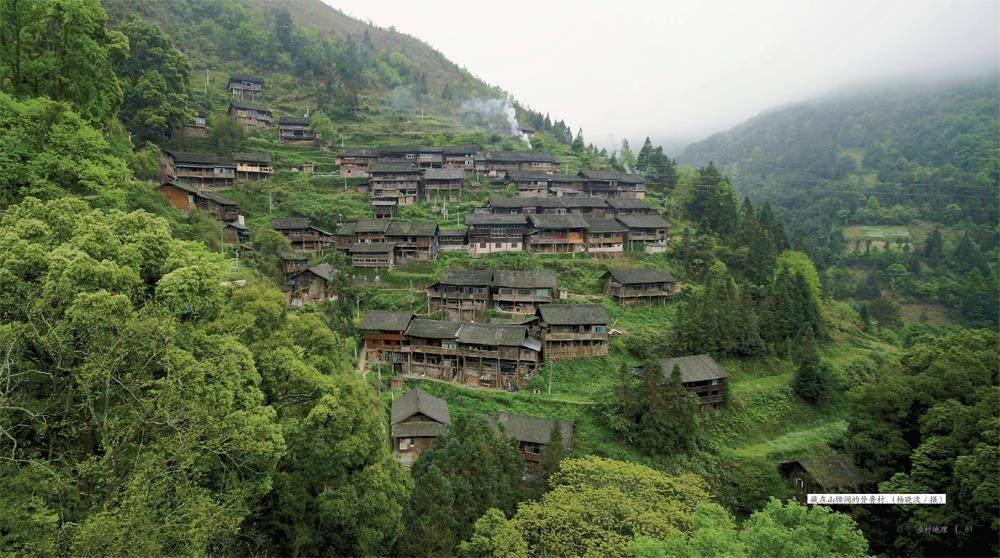

登魯,四面環山,溝谷相連。如同巨大的籮篼(苗語稱“魯”),嵌在一方天地之間,因而成為登魯寨名的由來。這里是位于貴州臺江縣東南部的苗族村寨——登魯村。

登魯苗寨,住建部命名的首批“綠色村莊”,也是“臺江登魯苗族生態博物館”。600年來,十八代登魯人,與茂密的楠木群共同棲居,形成了自然保護與群落發展的獨特文化。2013年,登魯被列為中國傳統村落,也被譽為中國“金絲楠木第一村”。

當山路的覆雪消融,冬日的鳥兒開始在登魯的林間歌唱。抵達登魯,木質的寨門立于半山的通村路口。山路往下是深溝,綠色的植被堆疊;山路對面,是依山而建的密集吊腳樓。

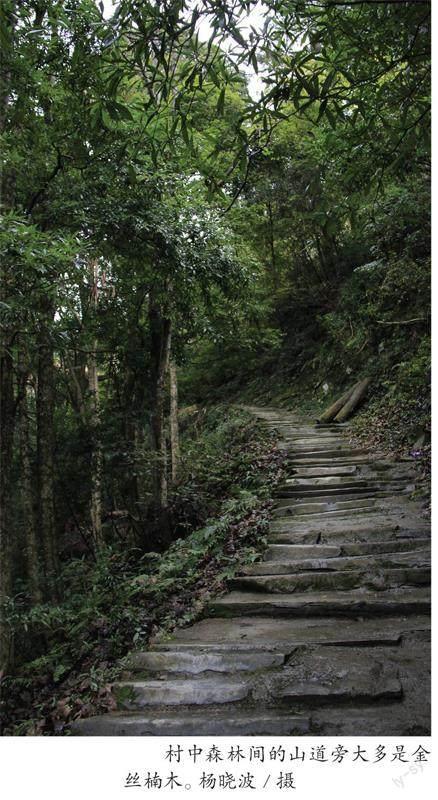

村支書告訴我們說:“登魯苗寨一共有2萬多棵楠木樹,直徑20厘米以上的就有960多棵。最大的楠木樹4個人牽手都無法合抱。”在登魯,敬樹是民族傳統。對于村民們來說楠木群是祖祖輩輩生活的一部分,是寨子的風景樹,有樹寨子才興旺。

一直以來,登魯人都有一個習慣,每年都會在大樹上綁紅布條許愿,以求健康長壽。“我們村將近一百五十戶人家,家家戶戶都有一棵守護樹。”村支書指著纏著紅布條為了守護這片原生的楠木林,登魯苗寨自遷居以來就立下祖訓,不得砍伐,不得拾撿枝條,違者罰120斤米、120斤肉、120斤酒,宴請全村人吃飯,并當眾認錯,許諾不再犯。

三個“120”讓寨民自小養成了護樹意識,盡管大家并不知道金絲楠木的價值。直到1950年,這些生長數百年的楠木才第一次發揮了使用價值。

成片的金絲楠木集中在山腰至山腳的一條深溝里。在里面,有少量的樹樁裸露。“這是當年故宮維修砍去的,50多棵,水運到北京。”支書說。

“身在故宮,根在登魯。”直到今天,這個故事被挖掘成文旅資源,吸引著源源不斷的人前來探秘。“秘境登魯”,是外人對當地的稱奇,也是登魯的真實寫照。十多年前,道路不通。藏于深山的登魯鮮有人往,也阻止了偷盜者的入侵。

“路通了后,就有人來偷樹了。”村民張布么說,偷盜的人總是趁著風雨交加的夜晚前來,以至于大家事后才發現。為此,村里組織了村民輪流巡夜,并緊急給一息尚存的楠木輸送營養液。

據張勝毅講述,楠木的集中盜竊發生在2014年,共損失8棵。隨即便召開村民大會,舉行嚴厲的告誡儀式。“每戶都有代表立誓,承諾堅決不帶外人進入楠木林。”與此同時,登魯村還報告臺江縣,申請到4臺監控器進行24小時監控。

“現在有8臺監控安裝在林子里,只要有異動,我們就會密切注視,并隨時有護林員待命。”支書說。

長久的保護,也給這個古老苗寨帶來了發展的契機。不少背包客和攝影師為原生態自然和苗族文化而來。據當地文旅部門統計,已經有數千名自發的游客探秘登魯。

隨著對傳統村落保護的深入,登魯的基礎設施和人居環境也日益改善,在良好的生態底色中綻放出美麗的容顏。而臺江縣旅游業的發展,也使得登魯苗寨作為傳統村落進入大眾視野。在當地政府的支持下,該村硬化了道路,凈化水源,成立合作社,種植茶葉、養蜂、蔬菜、稻田養魚等經濟作物,并挖掘了金絲楠木文化,舉辦金絲楠木體驗游活動,引客進村。

除此以外,村里一直以來傳承良好的傳統節日與習俗,如月二敬橋節、開秧節、六月六、苗年……也是吸引著人們前來的理由。在此基礎上登魯村也開展了徒步節、藝術寫生創作節、攝影節等項目吸引游客,推動鄉村旅游快速發展。

每到節日盛典,四方來客相聚登魯,看苗族姑娘盛裝穿越楠木群、苗歌苗舞比賽,既體驗民族風情,又享受楠木風光,怡然自得。(責任編輯/孫晉楠)

村寨信息:

區位:臺江縣臺拱鎮登魯村

特色:村里有釀酒、臺江渣辣子、八寶娃娃魚、綿菜粑、臺江苦丁茶、臺江金秋梨等特產,至今還保持著二月二敬橋節、姊妹節等傳統節日,以及臺江苗族古歌、臺江苗繡、苗族舞龍噓花等民俗文化。