本科生導師制對創新型人才培養的影響研究

張倩 孫爽 徐晗

[摘 要]在系統梳理已有研究的基礎上,從導師介入時間視角探究本科生導師制對創新型人才培養的作用機理,并引入科教融合作為中介變量。研究結果表明:本科生導師制對創新型人才培養具有促進作用;科教融合在本科生導師制與創新型人才培養之間起著重要的中介作用。基于導師介入時間視角,通過對比分析可知:對于高校進行創新型人才培養,在非畢業年級為本科生配備導師產生的效果優于在畢業年級為本科生配備導師產生的效果。且通過驗證可知,導師介入時間越早,對創新型人才培養的促進作用越大。

[關鍵詞]本科生導師制;創新型人才培養;科教融合;導師介入時間

[中圖分類號] G642 ? ? ? ? ? ?[文獻標志碼] A [文章編號] 1008-2549(2023) 02-0055-10

隨著知識經濟時代的到來,創新型人才成為推動社會進步和建設創新型國家的重要力量。[1]創新型人才培養作為輸送創新型人才的手段,不僅是提高國家綜合國力的重要因素,也是保持國際競爭力的關鍵。[2]本科生作為創新型人才的主要來源,對其培養也亟須從“粗放經營”轉化為“精耕細作”。在此背景下,本科生導師制應運而生,即為在校本科生配備導師,在其學業規劃、學習過程、科研探索以及品德素養等方面進行全方位輔導。然而對于本科生導師制對創新型人才培養產生的效果,學界依然存在分歧。楊仁樹[3]認為,本科生導師制的實施創設了師生學習、科研與生活經驗的互動空間,進而為創新型人才培養制度化奠定基礎。侯明艷[4]研究表明,本科生導師制的實施對提高高等教育質量與培養學生的創新意識起著十分重要的作用。Rush Cosgrove[5]通過訪談與觀察,驗證了本科生導師制有利于從批判思維素養的不同細分維度提升本科生的批判性思維。但也有一些學者持相反態度。何齊宗、蔡連玉[6]認為,本科生導師制在我國提升本科教學質量系統工程中發揮的作用往往形式意義高于實質價值,與提升本科生批判創新思維素養相關度不高。Brubeck[7]“政治論哲學”理論認為,本科生導師制作為形式主義的“舶來品”對高等教育質量的提升與本科生批判創新思維的培養沒有現實意義。

本文認為存在分歧的原因主要有兩個:第一,已有研究大多以定性理論分析為主,缺乏針對本科生導師制和創新型人才培養二者關系的定量研究,二者之間的作用機制有待驗證補充。第二,當導師介入時間不同時,本科生導師制對創新型人才培養產生的影響也可能存在差異,但已有研究并未對其進行深入探討。

為彌補以上研究的不足,本文引入科教融合作為中介變量來剖析本科生導師制對創新型人才培養產生影響的中間路徑。科教融合是一種有效的教學方式與學習方式,其本質是在“科研、教學和學習”的過程中進行知識的發現、傳承與創新。[8]科教融合在促進學生發展、培養學生創造力等方面有著至關重要的作用。[9]由此,本文運用定量分析法探究本科生導師制與創新型人才培養之間的關系,并探討科教融合在二者之間的中介作用,旨在揭示本科生導師制與創新型人才培養二者之間的內在機理。同時引入導師介入時間作為調節變量,探討在導師介入時間不同時,本科生導師制對創新型人才培養產生的影響,對深入挖掘有利于創新型人才培養的科學路徑具有的重要的理論意義與實踐意義。

一、文獻分析與研究假設

(一)本科生導師制與創新型人才培養

創新型人才培養是指培養具有創新精神、創新思維、創新能力和實踐能力的人才。[10]本科生導師制則是指學生自大學本科低年級至畢業年級的在校學習期間, 為其配備本科生導師, 通過教師對學生的言傳身教和個性化指導,從而實現對學生全方位的培養。[11]楊仁樹[3]從本科生導師制的實施目標和指導內容出發,認為其是以本科學科專業為依托,旨在提高本科生的實踐能力與創新精神。本科生導師制對創新型人才培養具有重要影響,并通過兩個方面體現出來:

一方面,學生可以得到充分的導師支持與快速獲得信息反饋。本科生導師制能夠使學生在與導師溝通交流中得到充分的導師支持,提高學生自我效能感,從而促進創新型人才培養。Overall、[12]吳劍琳[13]等學者提出,導師尊重學生觀點與想法并在學生需要幫助時及時提供反饋信息和指導對學生創造力有著顯著的影響。同時,基于班杜拉的社會認知理論,人們對自己通過行動順利達到預期目標的自信程度對其行動結果有決定性作用。[14]導師給予學生自我選擇的權利,并根據學生的特點指導學生參與感興趣的研究主題,有助于提高學生的自信程度與自我預期,激發學生更強的創造欲望,[15]從而縮短創新周期,促進學生創新成果的產出。

另一方面,學生可以充分吸收導師指導過程中溢出的隱性知識。本科生導師制能夠使學生獲得常規教學模式之外的知識與技能,對于提升學生的知識儲備和個人能力有著積極影響。本科生導師制使學生與導師之間建立了更加密切的聯系,導師指導學生的過程中會產生隱性知識溢出,而學生則通過與導師面對面交流、干中學等方式吸收隱性知識。通過導師與學生的雙向溝通,有利于學生掌握隱性知識,[16]激發學生的潛在勢能,從而提高學生的創新精神,促進創新型人才培養。尉建文[17]和黃榮懷[18]等的研究也證實了上述論證,即導師將其自身的科研經驗及處事技能以干中學等形式傳授給學生的過程,即是隱性知識溢出的過程。而學生在與導師交流過程中可以有效獲得隱性知識,從而激發學生探索與創新精神,有利于創新型人才的成長與發展。因此,本文提出如下假設:

假設1:本科生導師制對創新型人才培養具有正向影響。

(二)本科生導師制與科教融合

科教融合是指將知識的創新與文化的傳承兩種過程結合起來,將發現新知識與傳授傳統知識兩種任務連接起來,將科研與教學兩種專業工作形態統一起來。[19]本科生導師制對科教融合的影響主要表現在以下三個方面:

1.師生互動和諧度促進知識和教育信息的傳遞、內化與創新[20]

本科生導師制有助于師生積極情感的建立,從而增強師生的互動頻率,良好的師生互動有利于調動學生的主動性與創造性,使學生在互動中深化對知識的學習、積累與運用,進而為知識的傳遞與創新提供了有利條件,有利于促進科教融合。

2.教學共同體的搭建為新知識的發現與傳授營造有效的學習環境[21,22]

建構主義理論提出,本科生導師制可以使導師和學生組成教學共同體,[23]使學生在與導師互動過程中接觸到最新的科研信息,開拓學生的信息渠道,在學習書本上傳統知識的基礎上,自主挖掘適應性和價值性的行動方法及理論,從而促進科教融合。

3.學生對于科研工作參與積極性對于科教融合有重要影響[24]

在本科生導師制的制度下,導師采取啟發、討論式教學方法因材施教,充分發揮學生的個性化優勢,引導學生進行適合的、長期的科研項目研究,從而使學生增強對科學研究探索的興趣,有效提升了學生對于科研工作的積極性,有利于促進科教融合。因此,本文提出如下假設:

假設2:本科生導師制對科教融合具有正向影響。

(三)科教融合與創新型人才培養

科教融合是創新型人才培養的必由之路。一方面,科研與教學的相互融合能夠提高教學內容的廣度與深度。[25]劉柏巖等[26]認為,教學內容越具有廣度與深度,越有利于完善學生的知識體系、開闊學生視野與培養問題意識。馬海泉[27]等提出,將導師的科研成果與最新科技前沿問題轉化為教學內容,能夠在基礎知識體系上拓寬其廣度與深度,從而使學生學到最新的科技創新思想、理念,豐富創新思維與問題意識,進而促進創新型人才培養。

另一方面,科研與教學融合能夠提高科研訓練強度與水平。鼓勵本科生參與科研訓練有利于培養學生的創新精神與實踐能力。[28]卡恩(Kahn)[29]通過對149名社會心理學專業的學生調查發現,高水平的科研訓練通過提升學生的學術興趣改善其科研投入機制,從而促進其創新能力的提升。Healey&Jenkins[30]認為,鼓勵學生參與科研,注重學生的科研體驗,有助于豐富學生創新思維與創造意識。科教融合的關鍵是學生參與長時間的科研訓練。學生在導師的指導下參與到真實的科研情境中,有助于將其所學知識應用于科研工作中,從而提高學生分析與解決問題的能力,進而增強學生的創新意識與實踐能力,有利于創新型人才培養。Ryder&Leach[31]發現學生在科研活動中發展了科學推理能力,并做了進一步解釋:學生只有從事了需要認識論參與的研究活動,例如提出研究問題、用證據驗證研究假設,才會在科學推理能力方面有所發展。因此,本文提出如下假設:

假設3:科教融合對創新型人才培養具有正向影響。

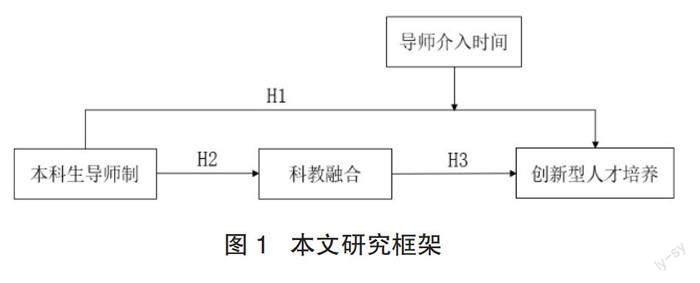

通過以上分析,本文形成了如圖1所示的研究框架:

二、研究設計

(一)研究思路

本研究分兩步考察本科生導師制對創新型人才培養產生的影響。首先,采用定量分析法探討本科生導師制對創新型人才培養產生影響的作用機制。之后,在第一步檢驗的基礎上比較導師介入時間不同時,本科生導師制對創新型人才培養產生的影響是否存在差異,以檢驗導師介入時間的最佳階段。

(二)樣本選取與數據收集

本研究采用問卷調查的方式收集數據。考慮到問卷應答率、時間成本等因素,采用實地和電子郵件相結合的形式進行正式問卷的發放。選擇中國不同行政區域內高等院校的本科生作為調研對象,主要原因是各區域高校人才培養模式不同,所屬本科生的培養手段也不同。在2020年9月到2020年11月期間發放調查問卷500份,回收問卷443份,整體回收率為88.6%。對回收問卷進行數據統計、整理和篩選,剔除作答不完整的以及作答明顯存在重大漏洞或疑點的問卷32份,最終獲得有效問卷411份,有效問卷回收率為82.2%。樣本的分布特征如表1所示。

(三)變量測量

本研究問卷分為3個部分:本科生導師制、科教融合與創新型人才培養。為保證問卷問題描述的準確性,本研究通過前期廣泛閱讀文獻,并根據研究目的對每一個題項進行仔細推敲和修正,制定適合本文研究的量表作為收集實證資料的工具。因此,可以認為本研究具有良好的構思效度與內容效度。具體測量如下:

因變量:創新型人才培養。創新型人才培養量表借鑒林崇德[32]經典研究,從創新能力、創新思維、創新技能和創新產出等方面衡量創新型人才培養。根據本研究需要,對成熟量表進行修改,共涉及8個測項。

自變量:本科生導師制。借鑒馬艷秀、[10]王穎和王笑宇[33]研究,從本科生導師分配方式、導師指導頻率和導師指導方式等方面衡量本科生導師制,共涉及7個測項。

中介變量:科教融合。借鑒史靜寰、黃雨恒[34]的研究,從課程體系設置、學分設置和學術氛圍等方面衡量科教融合,共涉及 5個測項。

調節變量:導師介入時間。本研究中將導師介入時間作為虛擬變量,探究為本科生配備導師時間不同時,本科生導師制對創新型人才培養產生的不同影響。

控制變量:為了控制其他因素干擾,選擇所屬院校層次、所屬專業類別作為控制變量。以上涉及的題項均采用Likert五級量表進行測度,1為完全不符合,5為完全符合。

三、實證分析與假設檢驗

本文運用統計分析的方法,采用SPSS17.0軟件進行數據處理。主要分析方法包括相關性分析和多元回歸分析等。在檢驗中介效應的過程中主要采用層次回歸分析對上述假設做出驗證,參考 Muller&Judd等的檢驗步驟進行分層檢驗。[35]在回歸模型中放入調節變量,通過對比導師介入時間不同時,本科生導師制對創新型人才培養產生影響的差異。

(一)數據同源偏差檢驗

由于在本問卷調查時,所有問項在均由同一填寫者填寫的情況下,就會容易出現同源偏差(簡稱CMV)的問題。為了檢驗數據同源偏差,采用Harman單因子檢驗,將411份問卷的所有測項都進行了因子分析。在沒有旋轉時,第一主成分所能解釋的方差僅為26.73%,低于50%,說明同源偏差不會對研究結果造成顯著影響。

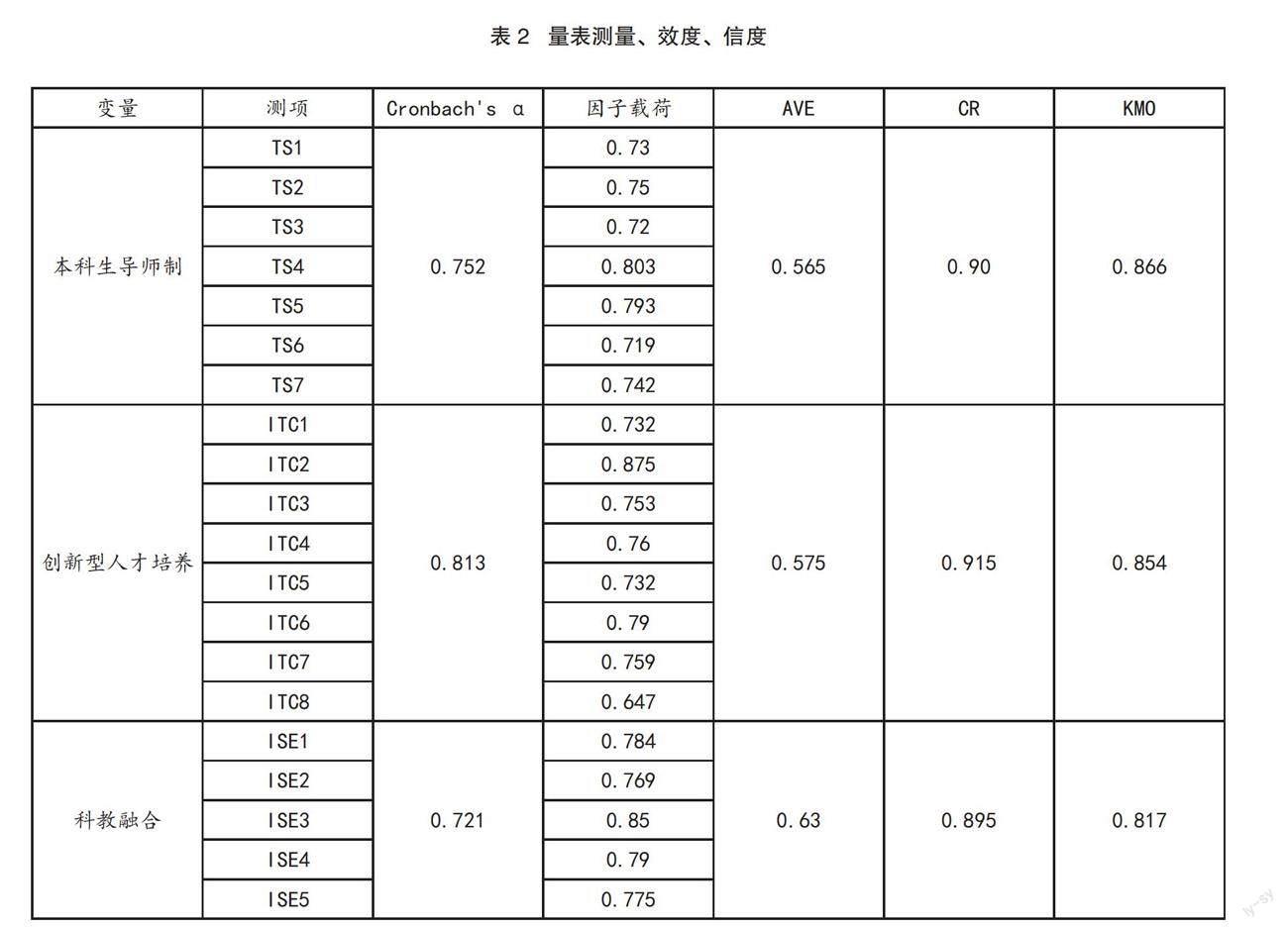

(二)信度效度分析

使用SPSS17.0對本文3個變量進行信度與效度檢驗,檢驗結果如表2所示。結果顯示Cronbach's α系數均大于0.7,表明量表內部一致性較好,具有較高的信度;通過對量表結構效度檢驗發現,所有變量的KMO值均大于0.8,表明問卷具有良好的結構效度,適合做因子分析。同時采用驗證性因子分析得到各變量AVE值與CR值。測算得到各因子的因子載荷均大于0.6,AVE值均大于0.5,CR值均大于0.8,表明該量表聚合效度較好。

(三)描述性統計分析

表3列出各變量相關系數、平均值和標準差。由表3可知,本科生導師制與科教融合顯著正相關(r=0.641,p<0.01),與創新型人才培養也顯著正相關(r=0.585,p<0.01);科教融合與創新型人才培養相關系數為r=0.644,p<0.01。由此可見,本研究假設均得到了初步的支持。多重共線性檢驗的結果顯示,VIF最大值為2.179,表明變量之間不存在多重共線性問題。

(四)主效應檢驗與中介效應分析

在表4中,模型1—模型4依次為主效應檢驗結果。其中,模型1只包括控制變量,模型2在模型1的基礎上加入了解釋變量本科生導師制;模型3在模型1的基礎上加入了中介變量科教融合。模型4在模型2的基礎上加入中介變量科教融合。3組變量加入回歸模型后,R2和F值都發生了顯著變化。模型5與模型6為中介效應檢驗結果。其中,模型5只包括控制變量,模型6是在模型5的基礎上加入了解釋變量本科生導師制。

H1提出本科生導師制對創新型人才培養具有顯著的正向影響。根據表4中模型2的檢驗結果,在放入控制變量的基礎上,加入本科生導師制,發現本科生導師制與創新型人才培養顯著正相關(β=0.612,p<0.001),H1得到了支持。

H2提出本科生導師制對科教融合具有顯著的正向影響。根據表4中模型6的檢驗結果,在放入控制變量的基礎上,加入本科生導師制,發現本科生導師制與科教融合顯著正相關(β=0.726,p<0.001),H2得到了支持。

H3提出科教融合對創新型人才培養具有顯著的正向影響。根據表4中模型3的檢驗結果,在模型1的基礎上,加入科教融合,發現科教融合與創新型人才培養顯著正相關(β=0.561,p<0.001),H3得到了支持。

(五)調節效應檢驗與分析

如表5所示,模型7至模型10依次表示在非畢業年級導師介入時的主效應檢驗結果。模型11到模型14依次表示在畢業年級導師介入時的主效應檢驗結果。其中,當導師介入時間為非畢業年級時,如模型10所示,本科生導師制對創新型人才培養顯著正相關(β=0.533,p<0.001),科教融合存在中介作用(β=0.21,p<0.001)。當導師介入時間為畢業年級時,如模型14所示,本科生導師制與創新型人才培養顯著正相關(β=0.422,p<0.001),科教融合存在中介作用(β=0.298,p<0.001)。構建 “導師介入時間為非畢業年級模型”與 “導師介入時間為畢業年級模型”,通過對比分析發現,在非畢業年級導師介入效果優于在畢業年級導師介入對創新型人才培養產生的效果。該檢驗結果表明:導師介入時間越早,學生與導師接觸時間越早,越有利于導師對學生的充分了解并進行因材施教,激發學生的創造欲望,縮短創新周期,進而有利于創新型人才的培養。

通過表5驗證結果可知在非畢業年級為本科生配備導師更有利于創新型人才培養,因此,需要在此基礎上進一步驗證導師介入時間的具體最佳階段,即通過對比導師介入時間分別為大一年級、大二年級與大三年級時,本科生導師制對創新型人才培養產生的影響差異。石榮傳[36]認為絕大多數高校在大一、大二年級時設置英語、馬列和計算機等課時較多的基礎課程,專業知識儲備過少,因此未對其低年級本科生配備導師。同時,通過具體數據回收整理時發現,在非畢業時間段,各區域高校為本科生配備導師主要集中于大三年級,在大一與大二年級為本科生配備導師的高校較少。因此,本文將大一年級與大二年級合并與大三年級進行對比,以檢驗本科生階段導師介入的最佳時間。

如表6所示,模型15到模型18依次表示在大一與大二年級導師介入時的主效應檢驗結果。表7中,模型19到模型22依次表示在大三年級導師介入時的主效應檢驗結果。檢驗結果表明:當導師介入時間為大一大二時,如模型18所示,本科生導師制對創新型人才培養顯著正相關(β=0.537,p<0.001),科教融合存在中介作用(β=0.173,p<0.001)。當導師介入時間為大三年級時,如模型22所示,本科生導師制與創新型人才培養顯著正相關(β=0.429,p<0.001),科教融合存在中介作用(β=0.069,p<0.001)。構建“導師介入時間為大一、大二年級模型”與 “導師介入時間為大三年級模型”,通過對比分析發現,在大一大二年級為本科生配備導師產生的效果優于在大三年級為本科生配備導師。其原因在于,大一、大二年級是學生形成專業認知、進行學識積累的重要階段,也是在大學學習生涯的基礎階段,為本科生配備導師可以幫助其制訂學習計劃,解決專業問題,促進本科生快速適應學習環境。同時也可以使本科生在積累專業知識的基礎上較早接觸科研,為本科生科研素質訓練奠定良好基礎。

四、結論與啟示

(一)研究結論

1.本科生導師制積極促進創新型人才培養

本研究通過實證研究的結果表明,為本科生配備導師能夠促進其創新能力與實踐能力的提升。一般而言,本科生導師制作為一種別具特色的教學制度,是學生獲得充分導師支持與快速信息反饋的重要來源,同時配備導師的本科生往往能吸收更多導師溢出的隱性知識。因此,本科生導師制的實施有效提升了學生的自我效能感與學習主體意識,有利于創新型人才培養。

2.科教融合在本科生導師制與創新型人才培養之間具有中介作用

實證檢驗的結果表明,本科生導師制對創新型人才培養的作用發揮可以通過科教融合實現。科教融合是建立在科研與教學、導師與學生緊密聯系與合作基礎之上的,一方面,科研與教學的緊密結合可以有效提高教學內容的廣度與深度;另一方面,導師與學生的緊密聯系可以使學生較早投入到導師科研項目之中,有利于提高學生科研訓練水平,從而通過科研訓練提升其創新思維與實踐能力,進而促進創新型人才培養。

3.導師介入時間在本科生導師制與創新型人才培養之間發揮調節作用

實證檢驗結果表明,在非畢業年級為本科生配備導師更有利于創新型人才的培養。其次,通過對比在大一大二年級與在大三年級為本科生配備導師對創新型人才培養產生的影響可知,為大一、大二年級本科生配備導師對創新型人才培養發揮著更大的作用。

(二)理論貢獻

本研究對本科生導師制的理論建設、科教融合理論、創新型人才培養都有著重要的理論貢獻。

1.系統揭示了本科生導師制對創新型人才培養產生影響的內在機理

已有研究揭示了本科生導師制能夠促進學生的創新能力[4]與實踐能力,[15]但沒有明確二者之間的作用過程和內在機理。本文引入科教融合剖析了本科生導師制對創新型人才培養的影響,確定了科教融合在提升創新型人才培養過程中的重要作用,豐富了本科生導師制與創新型人才培養的研究成果。

2.采用實證研究方法對本科生導師制與創新型人才培養之間關系進行驗證

對創新型人才培養進行實證研究,打破了現有創新型人才培養研究偏重于定性的桎梏,可以為深入挖掘創新型人才培養的科學路徑提供參考依據。

3.基于導師介入時間視角,檢驗導師介入本科生學習的最佳階段

本文從導師介入時間視角出發,深層次探討在導師介入時間不同時,本科生導師制對創新型人才培養產生的影響差異,是對教學管理與人才培養理論的有益補充和重要擴展。

(三)管理啟示

本文研究結論可以為本科生成長提供新的思路,也能夠為高等院校的創新型人才培養提供參考借鑒。

1.各高校應適當前置為本科生配備導師的時間,并嚴格遵循雙選制度

首先,各高校應根據實際情況為大一年級或大二年級本科生配備導師,讓其較早根據所感興趣的研究方向進入導師的科研項目。其次,在進行師生雙選時,高校應在本科生選擇導師前給予充分的時間考慮,并做好導師信息共享工作,如建立導師資源檔案并及時更新學校官網導師信息,讓學生全方位了解每個導師的思想道德修養、教學水平與能力、研究方向和科研成果等相關資料,讓學生更多地根據個人的興趣或未來的研究方向選擇導師。最后,高校也應賦予導師選擇學生的權利,確認導師的研究領域是否與學生感興趣領域匹配度較高,避免出現師生溝通不暢的現象出現。

2.在導師指導方面,應采用線上和線下相結合的導師指導形式

一方面,高校應結合現代信息技術構建新型虛擬導師網絡工作平臺,導師在網絡平臺上可使用論壇、留言板、便條等工具設置固定解答問題的時間與固定交流的時間,讓本科生隨時有提問題的機會,導師在固定時間內及時解答,也可通過網絡進行個別輔導為學生快速得到導師的信息反饋提供有利條件;另一方面,導師應對本科生進行不定期面對面的個性化指導,并定期組織不同形式的學術交流會、座談會和報告會等線下學術交流活動。

3.高校應建立靈活的退出流動機制

在經過一段時間的雙向交流活動后,應及時關注一些僵硬且固定的師生搭配情況,并根據學生真實的需求情況與高校的師資力量等再次安排合理、有效的師生互選,在導師的建議下向所在院系提出轉換導師的申請,允許本科生在一定的時期之后能夠重新選擇更加適合自己的導師。

4.量化與健全導師評價激勵機制

在導師考核評價方面,應采取多元化的考核評價方式,不應只看學生的論文或獎項數量,更要從學生的專業素養、道德觀念等方面來評價導師的工作成效。在對導師激勵上,一方面將導師工作的考核與評價情況與教師的報酬和職稱評聘結合起來;另一方面,將導師指導工作的效果同職務晉升與評獎評優相結合。例如,導師所指導的本科生在重要學術刊物上發表論文或在相關級別的學科競賽中獲獎時,學校應對導師所做的貢獻予以表彰和獎勵。

(四)研究局限與展望

本研究基于導師介入時間視角得出了一些對創新型人才培養的有益啟示。但是對創新型人才培養這一熱門研究課題而言,依然存在一些不足:首先,實證研究的樣本數量和范圍局限,樣本均來源于東北、華北、華中或華東地區的高等院校,而不同區域的高校實行的人才培養模式也存在差異,對于我們研究的推廣性可能存在不足。在未來的研究中,可擴大樣本范圍和樣本數量,獲取其他區域高校本科生數據,并與本研究結論進行比較分析。其次,本研究僅基于導師介入時間視角探討本科生導師制對創新型人才培養產生的影響,并深入剖析科教融合的中介作用。未來研究還可以從多導師視角,進一步檢驗本研究理論模型的有效性。最后,本文分析了科教融合對本科生導師制與創新型人才培養關系的影響,而本科生導師制可能通過其他中間變量(如深度學習、默會知識等)對創新型人才培養產生影響,未來可進一步深化本科生導師制的作用機制研究。

參考文獻:

[1]吳雪萍,袁李蘭. 美國研究型大學研究生創新人才培養的基礎,經驗及其啟示[J].高等教育研究,2019,40(6):102-109.

[2]展濤.我國研究型大學創新型人才培養的思考[J].高等教育研究,2011,32(1):7-13.

[3]楊仁樹.本科生全程導師制:內涵,運行模式和制度保障[J].中國高等教育,2017(6):58-60.

[4]侯明艷,王偉.新工科背景下本科生導師制實施的問題與對策[J]. 教育理論與實踐, 2018,38(30):35-37.

[5]Rush Cosgrove.Critical thinking in the Oxford tutorial:a call for an explicit and systematic approach[J]. Higher Education Research & Development,2011,30(3):238-249.

[6]何齊宗,蔡連玉.本科生導師制:形式主義與思想共識[J].高等教育研究,2012(1):76-80,85.

[7]John S. Brubeck.高等教育哲學[M].王承緒,等,譯.杭州:浙江教育出版社,2001:15,13.

[8]張俊超,吳洪富.變革大學組織制度,改善教學與科研關系[J].中國地質大學學報:社會科學版,2009,9(5):119-124.

[9]郝永林.近年來大學教學研究新進展[J]. 大學教育科學, 2018,13(1):34-39.

[10]李大勝,江青艷,庫夭梅.產學研合作辦學與創新型人才培養[J].高教探索, 2007,6(5):60-62.

[11]馬艷秀.對清華大學本科生實行導師制的實證研究[J].江蘇高教,2006(3):84-86.

[12] Overall N C , Peterson E R . Promoting doctoral students' research self-efficacy: combining academic guidance with autonomy support[J]. Higher Education Research & Development, 2011, 30(6):791-805.

[13]吳劍琳,王茜,古繼寶.導師自主性支持對研究生創造力影響機制研究[J].科研管理, 2014,35(7):154-160.

[14] A, Bandura. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change.[J]. Psychological Review,1977,84(2), 191–215.

[15]黃攸立,檀成華.導師自主支持對研究生創造力的影響:自主性動機的中介作用和學生性別的調節作用[J].北京航空航天大學學報 :社會科學版,2018,31(1):101-106.

[16]趙蘭香,姚萌,吳博.隱性知識視角下創新型人才培養模式研究[J].科研管理,2019,40(11):32-42.

[17]尉建文,陸凝峰.默會知識與本科生導師制——基于大學生成長的視角[J].高等教育研究,2012(11):82-88.

[18]黃榮懷,鄭蘭琴.隱性知識論[M].長沙:湖南師范大學出版社,2007:193.

[19]劉靜平."科教融合"人才培養效果實證分析——以通化師范學院外語專業學生為例[J]. 中國高校科技,2017(6):76-77.

[20]印小青.論師生互動的發展價值和教育價值[J].山東師范大學學報:人文社會科學版,2002(4):97-99.

[21]邵龍寶.“學習共同體”與創新人格的培養[J].教育研究,2017,324(1):90-93.

[22] Leslie P.Steffer.教育中的建構主義[M].上海:華東師范大學出版社,2003:396.

[23]周光禮.高校人才培養模式創新的深層次探索[J].中國高等教育,2012(10):23-25.

[24]周光禮,馬海泉.科教融合:高等教育理念的變革與創新[J].中國高教研究,2012(8):15-23.

[25]Griffiths *, Ron. Knowledge production and the research–teaching nexus: the case of the built environment disciplines[J]. Studies in Higher Education, 2004,29(6):709-726.

[26]劉柏巖,任增元,孫莉.重構科教融合下的一流本科教育[J].中國高校科技,2019(8):50-53.

[27]馬海泉,薛嬌.教科文融合:全面提升高等教育質量的必由之路——趙沁平教授訪談[J]. 中國高校科技,2012(1):8-11.

[28]周光禮,黃露.為什么學生不歡迎先進的教學理念:基于科教融合改革的實證研究[J].高等工程教育研究, 2016, 157(2):52-60.

[29]Kahn,Jeffrey H. Predicting the scholarly activity of counseling psychology students: a refinement and extension [J]. Journal of Counseling Psychology,2001,48(3):344-354.

[30]Healey ,M . & jenkins , A . Strengthening the teachingresearch linkage in undergraduate courses and programs[J].New Directions for Teaching and Learning,2006(107):43-53.

[31]Ryder J , Leach J . University science students' experiences of investigative project work and their images of science[J]. International Journal of Science Education, 1999, September 15(9):945-956.

[32]林崇德.創新人才與教育創新研究[M].北京:經濟科學出版社,2009.

[33]王穎,王笑宇.本科新生導師制對大學生的影響路徑及實施效果研究[J].教育研究, 2016,432(1):26-34.

[34]史靜寰,黃雨恒.本研一體,科教融合:研究型大學提高人才培養質量的重要途徑[J].高等理科教育,2020,151(3):29-34.

[35]Muller,Judd.When moderation is mediated and mediation is moderated[J]Journal of Personalityand Social Psychoiog,2005,89(6):852-863.

[36]石榮傳.本科生導師制:類型,實施現狀及完善對策[J].大學教育科學,2016,3(3):70-73.

(責任編輯:杜家和)

Research on the Impact of Undergraduate Tutorial System on the Cultivation of Innovative Talents

—Based on the Perspective of Mentor Intervention

Zhang Qian ? Sun Shuang ? Xu Han( School of Economics and Management, Harbin Engineering University)

Abstract: On the basis of systematic review of existing research, this paper explores the mechanism of the role of the undergraduate tutorial system in the cultivation of innovative talents from the perspective of tutor intervention time, and introduces the integration of science and education as an intermediary variable. The research results show that undergraduate tutorial system can promote the cultivation of innovative talents; the integration of science and education plays an important intermediary role between the undergraduate tutorial system and the cultivation of innovative talents. Based on the perspective of mentor intervention time, through comparative analysis, we can see that: for the cultivation of innovative talents in colleges and universities, the effect of equipping undergraduates with tutors in non-graduation grades is better than that of equipping undergraduates tutors in the graduation grade. And through the verification, it can be seen that the earlier the tutor intervenes, the greater the promotion effect on the cultivation of innovative talents.

Key words: Undergraduate Tutorial System; Cultivation of Innovative Talents; Integration of Science and Education; Tutor Intervention Time