“走迷宮”實驗與“大腦清醒手術”

潘楷文

為了搞清大腦的記憶機制,科學的接力棒交到了有著“神經(jīng)心理學之父”稱號的美國生理心理學家卡爾·拉什利手里。

老鼠“走迷宮”實驗

拉什利1890年6月7日出生在美國西弗吉尼亞一中產(chǎn)家庭,他是家里的獨子。拉什利的父親對當?shù)卣畏浅S信d趣,也在政界擔任過不少職務。拉什利的母親是家庭主婦,愛好收集書籍。拉什利4歲就能閱讀,兒時最喜歡做的就是在樹林里漫游,收集各類動物。拉什利14歲高中畢業(yè),進入西維吉尼亞大學主修英文。然而在選修了一門動物學后,受到神經(jīng)學教授約翰·斯頓的影響,從此愛上了生物學。1914年,拉什利在約翰·霍普金斯大學獲得遺傳學哲學博士學位。

在攻讀博士學位期間,拉什利喜歡上了心理學,還非常幸運地結實了當時美國行為主義心理學領袖約翰·華生(一位頗受爭議的心理學研究者),并且做了華生的學生和研究助理,師生二人在連續(xù)4年的時間里聯(lián)名發(fā)表的心理學研究論文多達14篇。在研究過程中,拉什利慢慢對記憶產(chǎn)生了濃厚的興趣。他堅信,記憶一定以某種形式保存在人們的大腦里。而他的老師華生卻說“大腦是一個無法研究的神秘黑盒子”,此話對拉什利的影響很大,他決心用行為主義“環(huán)境刺激+行為反應”的方式去探尋——動物在它們的大腦里究竟會不會留下所謂的記憶痕跡,這些記憶又是怎么提取的,為什么會出現(xiàn)艾賓浩斯和巴特利特所發(fā)現(xiàn)的那種現(xiàn)象?

由于拉什利深受行為主義心理學的影響,所以他采取了動物實驗方式進行研究,比如老鼠、狗、鴿子等。他的實驗方法也繼承了他老師華生的特色,那就是以“殘忍、直接”著稱。他老師華生的“殘忍”表現(xiàn)在直接對嬰兒下手,在嬰兒身上做實驗,全然不顧科學倫理。而拉什利準備先用條件反射的方式,讓老鼠學會某項技能,而“學會”就意味著“記住了”。接下來,拉什利會通過手術的方式,強行把老鼠的大腦某塊區(qū)域破壞掉,然后再看老鼠的行為表現(xiàn)。如果老鼠還記得這項技能,那就說明記憶不存在這塊腦區(qū);如果老鼠完全不記得這項技能了,那就意味著記憶存在這個腦區(qū)。

按照這個思路,拉什利建了一個小迷宮,又選取了三組老鼠。其中的兩組老鼠將學習“走迷宮”,就是在起點處放進老鼠,在終點處放老鼠愛吃的食物,然后讓老鼠學會走迷宮。第一次的時候,老鼠跑向食物的過程很緩慢,有幾次還走進了死胡同。但隨著重復次數(shù)增多,這兩組老鼠從起點跑到終點的用時越來越短,這說明老鼠慢慢學會了走迷宮,知道怎么樣才能最快吃到食物。接下來,拉什利給其中一組已經(jīng)學會走迷宮的老鼠實施腦部手術,直接用工具把大腦某個部分破壞掉,然后再讓這些老鼠去走迷宮。

拉什利1890年6月7日出生在美國西弗吉尼亞一中產(chǎn)家庭,他是家里的獨子。拉什利4歲就能閱讀,拉什利14歲高中畢業(yè),進入西維吉尼亞大學主修英文。然而在選修了一門動物學后,受到神經(jīng)學教授約翰·斯頓的影響,從此愛上了生物學。1914年,拉什利在約翰·霍普金斯大學獲得遺傳學哲學博士學位。

然而實驗的結果似乎跟他開了一個玩笑,拉什利通過實驗觀察發(fā)現(xiàn):無論手術破壞老鼠大腦的哪個位置,好像對它們“走迷宮”的影響并不明顯。于是,拉什利開始擴大對老鼠大腦的破壞范圍,本來破壞一個點,現(xiàn)在破壞一整片。終于,老鼠出現(xiàn)“失憶”了,不會“走迷宮”了。但再仔細回顧一下老鼠的哪個腦區(qū)被破壞時,發(fā)現(xiàn)老鼠的大片腦區(qū)都被破壞了,所以具體是哪個腦區(qū)根本說不清楚。實驗只能得出,老鼠失憶的程度與腦部創(chuàng)傷的大小相關,而與創(chuàng)傷的位置無關的結論。

怎么跟自己預想的結果不一樣呢?拉什利不信邪,他換了一批又一批老鼠,后來又用貓做了“逃脫迷箱實驗”——就是把貓鎖在箱子里,并給箱子通電,讓貓遭受電擊。與此同時,箱子里有機關,只要貓找到機關,就能打開箱子,然后逃走。貓咪學會逃脫后,把貓的大腦皮質(zhì)某些部分切除,再放回箱中進行實驗,結果發(fā)現(xiàn)貓會喪失學得的逃脫行為。但是,如果再加以訓練,這只貓依然能學會逃脫行為。這結果讓拉什利直接蒙了。不過,拉什利的意志還是很頑強的,他堅定地認為自己的想法沒錯,肯定是實驗哪個環(huán)節(jié)出問題了。

就這樣,拉什利的動物實驗一做就是30多年,不知道有多少只老鼠、貓咪、狗狗“慘遭毒手”。最后拉什利終于放棄了,因為無論他怎么破壞老鼠的大腦,老鼠依然能夠順利地通過“走迷宮”實驗,這似乎只能說明破壞大腦對老鼠的記憶沒有影響。做了這么多努力,不總結出點理論那怎么行。于是,拉什利就根據(jù)他所觀察到的實驗現(xiàn)象,總結出了“記憶整體論”,認為我們記憶的存儲是沒有定位的,而是分散在整個大腦皮層的。

當然,這個理論從今天的角度看,確實存在很大問題。但當時的拉什利已經(jīng)盡力了,整整30年的時間,還有數(shù)不清的小動物都被投入進了這項研究當中。一方面的確是拉什利運氣不佳,另一方面也說明技術進步的確沒有到位,對于大腦的研究手段沒有跟上。

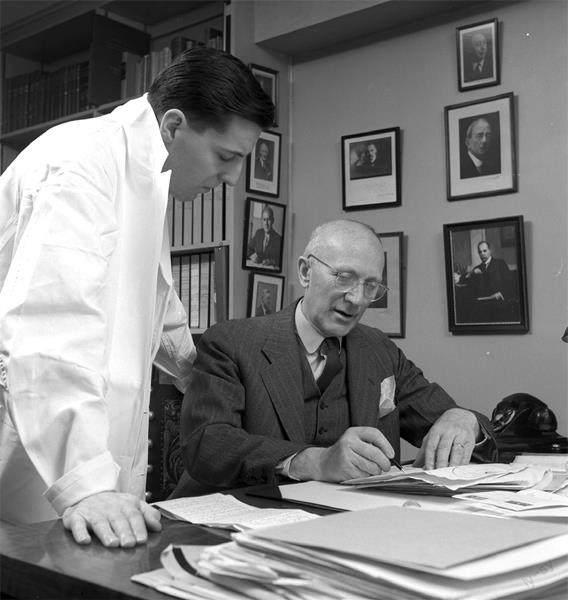

蒙特利爾神經(jīng)學研究所所長懷爾德·彭菲爾德博士(右),不僅是一位出色的神經(jīng)外科醫(yī)生,同時也是一位授業(yè)解惑的教師。

大腦清醒手術

就在拉什利夜以繼日做實驗時,一位加拿大著名神經(jīng)外科醫(yī)生,也是20世紀最杰出的神經(jīng)外科醫(yī)生和神經(jīng)外科學與腦科學奠基人之一的懷爾德·彭菲爾德卻有了一項意外的發(fā)現(xiàn)。

20世紀50年代,彭菲爾德在麥吉爾大學蒙特利爾神經(jīng)學研究所工作時,專門研究那些對藥物沒有反應的癲癇患者。癲癇就是我們俗稱的“羊癲瘋”,癲癇發(fā)作時,患者會先發(fā)出尖銳的叫聲,隨后意識喪失、跌倒,全身肌肉僵直、呼吸停頓,全身陣攣性抽搐,并開始口吐白沫。彭菲爾德發(fā)現(xiàn),這些癲癇患者的大腦經(jīng)常會出現(xiàn)異常的放電現(xiàn)象,而藥物對這些患者又無效,唯一可行的治療方法就是通過手術,把放電異常的腦區(qū)切除。

有些類型的癲癇需要進行復雜的手術。在持續(xù)長達7個小時的手術中,病人是清醒的,因為他大腦的電刺激的反應對外科醫(yī)生而言至關重要。

但問題來了,患者畢竟不是實驗室里的動物,萬一切錯部位,那患者就完蛋了。如何來確定癲癇患者需要切除的腦區(qū)呢?彭菲爾德真是一個“奇才”,他居然想到了用局部麻醉的方式,使病人處于麻醉但還有意識的狀態(tài),然后給患者開顱。過程就是把頭蓋骨鋸開,將大腦露出來,再用帶有微弱電流的電極去刺激患者大腦的不同部位,如果發(fā)現(xiàn)刺激到某個位置時,大腦放電異常,并且患者表現(xiàn)出了癲癇即將發(fā)作的跡象,彭菲爾德醫(yī)生就知道大腦的這個部位可能需要被切除。令人驚訝的是,這時的患者都是清醒的,躺在手術臺上,裸露著大腦,還能跟彭菲爾德交流。這一場景,有點像《沉默的羔羊》電影中漢尼拔醫(yī)生把警員保羅的腦殼卸開,保羅露出大腦還在跟漢尼拔交流的鏡頭,著實有點令人毛骨悚然。

就在彭菲爾德用電極刺激患者裸露的大腦時,尤其是刺激大腦的某個特定部位時,他發(fā)現(xiàn)一些患者會出現(xiàn)異常:會突然感覺好像正在身臨其境某個兒時經(jīng)歷的場景,曾經(jīng)的記憶非常鮮活,仿佛歷歷在目,跟真的一模一樣,甚至比做夢還真實。比如,在一個案例中,當彭菲爾德將通電的電極放置在患者的大腦上時,患者的腦中就響起了音樂,她甚至能跟著腦中的旋律唱起歌來;另外一個案例中,患者似乎真看見了一個人和一條狗在他家附近的路上散步,而且他家還是兒時的樣子;有的患者看到一堆亂七八糟的燈光和色彩,像夢境一般夢幻;還有一個患者好像重新經(jīng)歷了最近發(fā)生的一幕,他正在跟母親說,弟弟的外套穿反了。

更詭異的是,在一次手術中彭菲爾德用電棒觸碰一名33歲男患者的右顳葉時,病人突然說:“我舌頭上有一種又苦又甜的味道。”患者感到很迷惑,還做出了品嘗和吞咽的動作。當彭菲爾德一關閉電流,病人就馬上說道:“哦,上帝!我感覺我正在離開我的身體。”他看上去嚇壞了,做著手勢尋求幫助,像是“靈魂出竅”了。然后,彭菲爾德加強了對患者顳葉區(qū)域的刺激,結果那個患者說他自己好像在原地打轉(zhuǎn),又感覺自己好像站了起來。從這些臨床案例中,彭菲爾德發(fā)現(xiàn),當患者的大腦被電擊刺激時,顯然激活了患者過去的某種記憶,而且這種記憶不僅有圖像、有聲音,而且還帶有很強烈地情緒、情感反應。這些被激活的記憶和體驗,還會與患者的想象整合在一起,產(chǎn)生夢境般的感覺。

蒙特利爾神經(jīng)學研究所內(nèi)有個特殊的房間,在這里進行的手術過程都會被拍攝記錄下來,其中一些影片會被用于學術討論和教學

蒙特利爾神經(jīng)學研究所研究人員用粘土和塑料制作大腦的模型。

后來,彭菲爾德將他的臨床觀察寫成了論文,并在1951年的一次會議上作了演講,而臺下的聽眾中正好就有拉什利。彭菲爾德指出,從他的臨床觀察中可以看出,人的記憶似乎儲存在大腦的顳葉皮層中,這里包含了視覺和聽覺刺激。當這一腦區(qū)被電刺激時,記憶就會被激活,像電影回放一樣。而且,這些“被喚起的記憶”復現(xiàn)時與我們?nèi)粘5挠洃浄浅2煌罢甙朔浅XS富且精確的細節(jié),而后者則像巴特利特實驗中的故事,隨著時間的推移細節(jié)越來越少,最后的記憶就只剩下“骨架”了。彭菲爾德還發(fā)現(xiàn),其實患者所產(chǎn)生的怪誕且如夢境的體驗中,真正的記憶只是素材,這些素材參與到了大腦的想象中,形成了全新的體驗。患者回憶起的有些事情并不重要,如果不是刻意去提示,往往根本就想不起來。

彭菲爾德的研究,似乎已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了記憶的確存在于大腦中,而且跟特定的腦區(qū)有關,但是,記憶具體存在哪個腦區(qū)?是以什么形式保存的?彭菲爾德還是回答不了。不過,彭菲爾德已經(jīng)將記憶的研究向前推進了一大步,人們好像也看見了記憶神秘面紗將要被揭開的曙光了。

(責編:南名俊岳)