新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕的耦合研究

——基于陜西省市域面板數據的分析

謝慧麗,王 進

(延安大學經濟與管理學院,陜西 延安 716000)

【研究意義】新型城鎮化發展要求在不犧牲農業生產、糧食安全、生態環境的前提下,推動城鄉一體化建設,解決區域發展不平衡的矛盾[1];農村產業融合的內涵是以農業為依托,通過產業聯動、集聚等方式,實現資源要素跨界配置,拓寬農民收入渠道,增加農民收入;農民共同富裕的內涵是提高農戶收入,縮小城鄉差距,消除兩極分化,實現普遍富裕[2]。可見,新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕的發展內涵存在“互涵”關系,三者均以增加農民收入、縮小城鄉差距為目標,但發展側重點存在差異,故形成既相互促進又彼此制約的關系[3-5]。由此判斷,新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕之間可能存在耦合關系。在經濟學中,耦合通常指不同經濟體或經濟主體之間的相互依賴和相互作用。研究新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕之間的耦合機制,有助于理解三者之間的相互作用關系,識別影響三者耦合的關鍵結點和關鍵環節,促進三者協同發展。【前人研究進展】國內外學者對新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕的研究主要集中在新型城鎮化與農村產業融合、農村產業融合與農民共同富裕、新型城鎮化與農民共同富裕的兩兩關系研究。一是新型城鎮化與農村產業融合存在雙向互動關系,新型城鎮化促進城鄉要素流動為農村產業融合提供動力[6],而農村產業融合可以推動就地城鎮化發展[7];二是農村產業融合與農民共同富裕存在相互支撐關系[8-9],暢通城鄉經濟循環促進產業融合是實現農民共同富裕的重要前提,而農民共同富裕是推進產業融合的有效手段[10-11];三是新型城鎮化對農民共同富裕在一定范圍內表現為促進作用[12],超出一定范圍表現為抑制作用。一方面,新型城鎮化建設可以提供更多就業崗位,為實現農村現代化創造條件、提供市場,是實現農民共同富裕的重要手段;另一方面,新型城鎮化建設也會產生“虹吸效應”,將人才、資本和技術等資源聚集于城市,阻礙農民共同富裕目標的實現。農民是新型城鎮化改革的重要參與主體,對新型城鎮化建設起決定性作用[13]。因此,新型城鎮化與農民共同富裕之間的關系問題值得關注。【本研究切入點】通過文獻梳理發現,鮮有對新型城鎮化、農村產業融合與共同富裕三者關系的論述,更多只是聚焦于兩兩之間的互動關系,從時空耦合視角分析三者間的理論機理與耦合過程研究更少。因此,本研究在剖析新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕理論機理的基礎上,借助耦合協調模型和Tobit 模型對2010—2020 年陜西省各區域三者之間的耦合關系及影響耦合關系的因素進行分析,以期論證三者之間的關系。【擬解決的關鍵問題】第一,分別構建新型城鎮化、農村產業融合和農民共同富裕指標評價體系,對三者發展水平進行測度。第二,驗證新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕之間是否存在耦合關系,如果有則進一步分析影響三者耦合的因素。第三,對陜西省三大區域(陜南、陜北和關中)進行區域異質性檢驗,明確各區域的發展差異,為陜西省乃至西北地區推動鄉村振興戰略實施提供啟示。

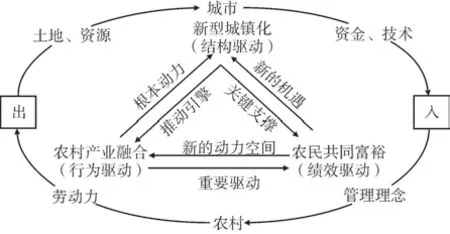

1 新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕的耦合機制

新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕分別是農村發展的結構驅動、行為驅動和績效驅動。結構驅動決定城鄉發展結構,為農村發展提供良好的外部環境;行為驅動決定農業生產決策行為,構成農村發展內部環境;績效驅動決定結構、行為驅動績效,反映農村發展狀況。三者耦合能形成三角穩態(圖1),既可以產生強大的發展合力,推動農村發展,又可以規避兩兩耦合可能產生的“副作用”。

圖1 新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕的耦合機制Fig.1 Coupling mechanism of new urbanization,rural industrial integration,and farmers’ common prosperity

1.1 新型城鎮化(結構驅動)

將農村和城市的資源整合,促進資源要素在城鄉間自由流動,引導資本、技術、信息等生產要素向農村轉移,為農村產業融合發展提供充足的資金、技術支持以及先進的管理理念;通過加速生產要素流通、促進社會服務共享等方式優化城鄉人口結構、產業結構和社會服務結構,從而提供更多非農崗位吸納農村剩余勞動力,提升城鎮社會服務水平讓農民享受更高質量的社會服務。耦合過程中,農村產業融合和農民共同富裕可以對新型城鎮化建設產生以保障農民利益為先的約束,有效避免技術水平較低的農民由于城鎮化程度加深被過度擠出勞動市場。

1.2 農村產業融合(行為驅動)

推動農業產業結構升級,將勞動力從土地中解脫出來、拓展農民增收渠道,為城鎮化產業體系完善創造市場條件,為新型城鎮化建設注入強勁動力;可以加速資本積累,提升農民的創富能力;推動技術進步,提升農業帶動生產率;加快組織創新,提升集體創收能力,為實現農民共同富裕提供不竭動力。耦合過程中,新型城鎮化和農民共同富裕對農村產業融合形成的約束,可以確保農民日益增加的社會服務需求得到滿足、利益不被侵占。

1.3 農民共同富裕(績效驅動)

績效驅動可以使物質生活和精神生活得到全面提升,營造更加和諧、穩定、高效、有序的社會氛圍,為新型城鎮化發展帶來歷史性機遇;可以提供更多勞動力、土地等要素供給,為農村產業融合發展提供新的動力空間。耦合過程中,其可以與新型城鎮化、農村產業融合形成強大的發展合力,提升農村發展績效。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源

本研究選取2010—2020 年陜西省10 個地級市(韓城市和楊凌示范區雖然現由陜西省直轄,但直轄時間短,且轄區內并無農村地區,因此本研究并未單獨對兩地進行分析)的面板數據進行實證分析,數據取自2010—2020 年《陜西省統計年鑒》、陜西省各地級市統計年鑒和統計公報。個別缺失數據采用線性插值法、均值法予以補齊處理。

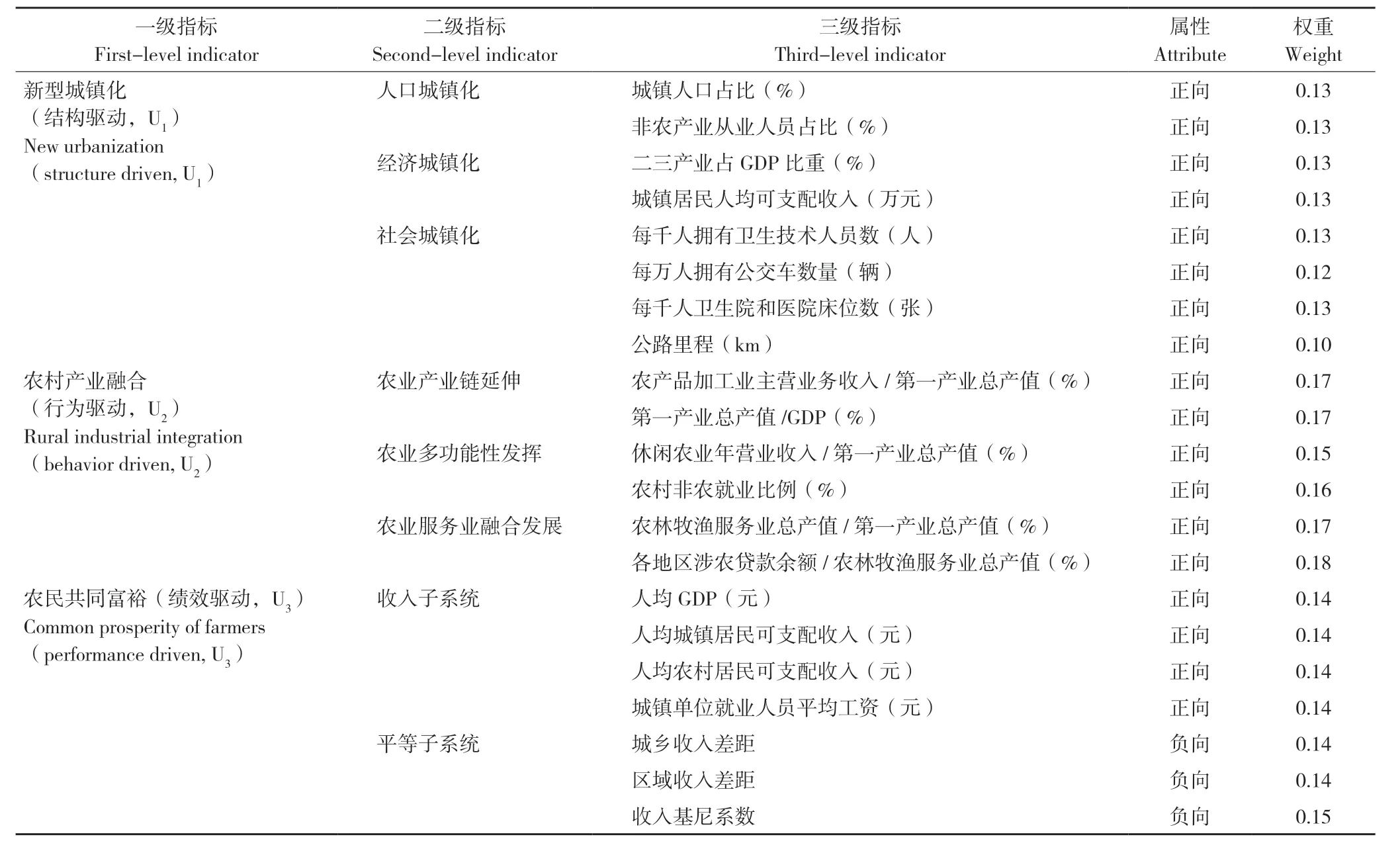

2.2 指標體系構建

以陜西省10 個地級市作為研究對象,將新型城鎮化、農村產業融合與共同富裕作為農村發展的3 個驅動,即結構驅動、行為驅動、績效驅動,3 個驅動共同構成耦合協調系統。基于3 個驅動的科學內涵,遵照科學性、可獲得性等原則構建綜合指標體系(表1)。

表1 新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕耦合研究的綜合指標體系Table 1 Comprehensive indicator system for research of coupling of new urbanization,rural industrial integration and farmers’ common prosperity

2.2.1 新型城鎮化指數 新型城鎮化(結構驅動)反映的是人口結構、產業結構、社會服務結構不斷演變的過程。人口結構變化指人口不斷向城市聚集的過程;產業結構變化指農村勞動力被非農產業不斷吸納的過程;社會服務結構變化指居民生活方式轉變、社會服務走向高質量發展的過程。本研究新型城鎮化指數從人口城鎮化、經濟城鎮化、社會城鎮化3 個層面展開,共包含8 個三級指標。

2.2.2 農村產業融合指數 農村產業融合(行為驅動)用于體現農業與其他產業相互融合的過程,主要借助產業鏈延伸、多功能性發揮以及服務業融合發展3 種融合模式影響農民增收效應。農業產業鏈延伸指以農業為基礎,向前、向后及綜合延伸產業鏈的過程;農業多功能性發揮指滿足人民日益復雜的需求,充分發揮農業多重功能的過程;農業服務業融合發展指為農業生產提供社會化服務的過程。本研究農村產業融合指數從農業產業融合的3 種模式展開,共包含6 個三級指標。

2.2.3 農民共同富裕指數 農民共同富裕(績效驅動)不僅要求富裕,而且要求平等[14]。目前尚未有學者為農民共同富裕構建專門指標,多采用共同富裕指標間接反映農民共同富裕水平,參考以往研究,本研究將農民共同富裕看作由收入和平等兩個子系統構成的復合系統[15-17]。收入子系統主要反映富裕程度,平等子系統主要反映平等情況,兩個子系統相互關聯并處于動態發展過程,當兩個子系統同時處于動態平衡時可實現農民共同富裕的目標。本研究農民共同富裕指數從收入子系統和平等子系統兩個角度展開,共包含7 個三級指標。

2.3 研究方法

2.3.1 熵值法 采用熵值法確定結構驅動(U1)、行為驅動(U2)、績效驅動(U3)3 個一級指標對應三級指標的權重,并對U1、U2、U3進行綜合測度。

2.3.2 耦合協調度模型 將U1、U2、U3相互促進程度設為耦合度,U1、U2、U3協同發展程度設為協調度。借助耦合模型量化U1、U2、U3之間的耦合程度,模型如下:

為進一步反映陜西省各地級市3 個驅動的發展程度,更好地分析區域異質性,對3 個驅動的協調度進行量化,構建耦合協調模型如下:

式中,D為耦合協調度;C為耦合度,且C∈{0,1};T為綜合度;α、β、γ為待定系數,本研究認為新型城鎮化、農村產業融合和農民共同富裕的重要程度相同,因此將α、β、γ均賦值為1/3。為更方便地比較陜西省10 個地級市耦合協調度的差異,根據D值大小對U1、U2、U3耦合協調度進行等級劃分(表2)。

2.3.3 面板Tobit 模型 由于協調度D∈{0,1},屬于受限被解釋變量,用OLS 回歸可能導致偏誤,而Tobit 模型專門用于處理受限變量,因此,本研究借助Tobit 模型探討3 個驅動耦合協調度的影響因素。模型如下:

式中,為潛在變量,yit為觀測到的因變量,xit為自變量,γ為自變量系數,εit代表隨機擾動項。

本研究選取政府支持(gov)、產業結構(indu)、失業情況(unemp)、收入差距(urin)和人力資本(hcd)等指標作為研究變量,同時,加入時間虛擬變量(y)作為控制變量(表3)。

表3 耦合影響因素指標體系Table 3 Indicator system of coupling influencing factors

式中,Dit為耦合協調度,r0為常數項。

3 結果與分析

3.1 新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕耦合關系分析

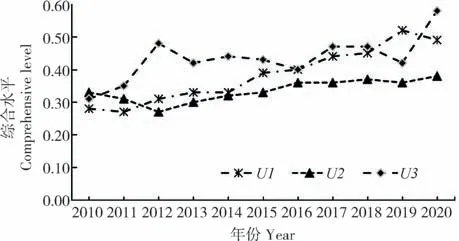

3.1.1 綜合水平分析 從時間序列演變過程來看,2010—2020 年陜西省新型城鎮化綜合水平總體表現為上升趨勢:2011—2019 年,新型城鎮化綜合水平顯著提升,由0.27 增長到0.52,增幅25%;2019—2020 年稍有下降,由0.52 下降到0.49,降幅3%(圖2)。通過查閱資料可知,2016—2020 年我國新型城鎮化綜合水平基本穩定在0.39 左右[18-19],可見陜西省新型城鎮化建設處于穩步推進過程中,略高于全國平均水平。陜西省農村產業融合綜合評價指數呈平穩趨勢:2010—2012 年該綜合指數由0.33 下降到2.27,降幅6%;2012—2020 年該綜合指數由0.27 增長到0.38,增幅11%,保持在0.3~0.4 之間,表明陜西省農村產業融合水平穩步提高。陜西省農民共同富裕綜合水平波動較大,但總體呈上升狀態:2010—2012 年該綜合指數由0.31 增長到0.48,增幅17%;2012—2016 年該綜合指數由0.48 下降到0.40,降幅8%;2016—2018 年該綜合指數由0.40 增長到0.47,漲幅7%;2019 年下降到0.42,2020 年增長到0.58(圖2)。由此可見,相比于新型城鎮化建設和農村產業融合,陜西省推進農民共同富裕進展相對緩慢。

圖2 新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕綜合水平的時序變化(2010-2020)Fig.2 Temporal characteristics of the comprehensive levels of new urbanization,rural industrial integration and farmers’ common prosperity(2010-2020)

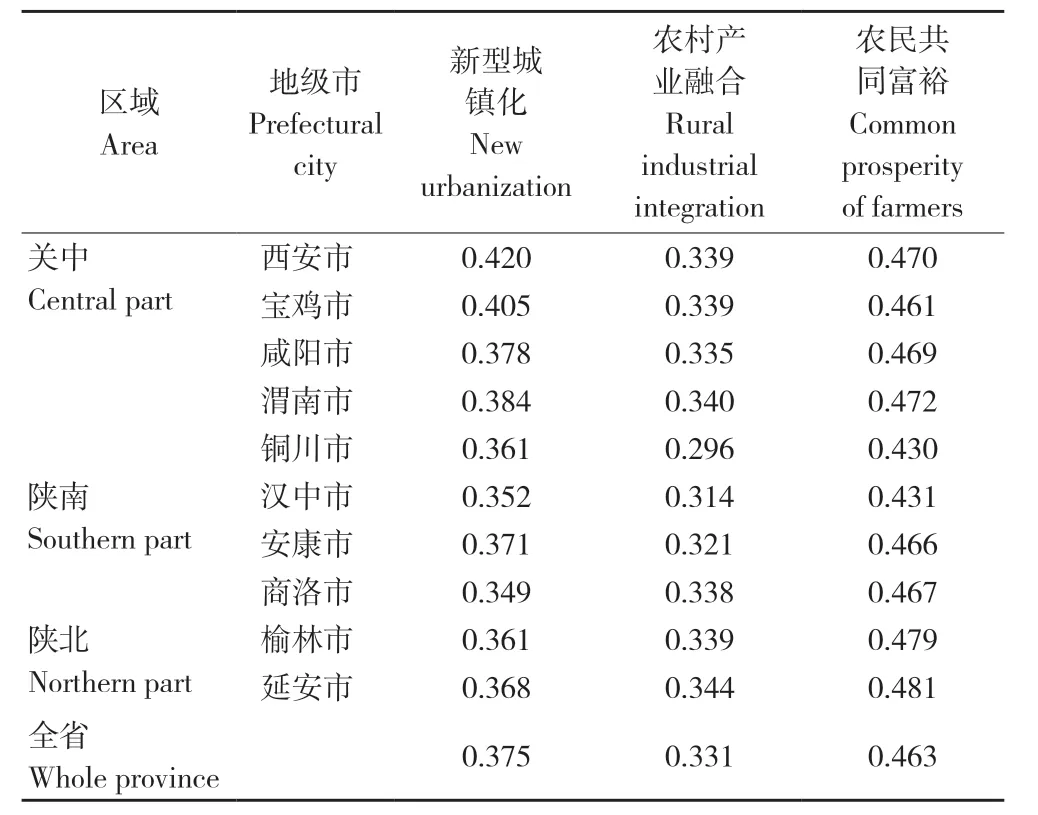

從不同區域來看,陜西省各地級市新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕的綜合水平較低,且各地級市間存在明顯異質性。新型城鎮化綜合水平最高是西安市、為0.420,最低是商洛市、為0.349;全省新型城鎮化綜合水平均值為0.375,其中高于陜西省平均水平的地級市有4 個,均在關中。農村產業融合綜合水平最高是延安市、為0.344,最低是銅川市、為0.296;全省農村產業融合綜合水平均值為0.331,其中高于全省平均水平的地級市有7 個,分別是關中4 個、陜南1個、陜北2 個。可見,整個陜北地區農村產業融合程度均較高,且發展較均衡;關中地區兩極分化較嚴重,農村產業融合程度最高和最低之間相差4.4%;陜南地區農村產業融合程度整體處于較低水平,只有商洛市相比于全省平均水平較高。農民共同富裕綜合水平最高是延安市、為0.481;農民共同富裕綜合水平最低是銅川市、為0.430;全省農民共同富裕綜合水平均值為0.463,其中高于全省平均水平的地級市有7 個,分別是關中3個、陜南2 個、陜北2 個(表4)。

表4 陜西省不同區域的新型城鎮化、農村產業融合、農民共同富裕綜合水平均值(2010—2020)Table 4 Average comprehensive level of new urbanization,rural industrial integration and farmers’ common prosperity in different regions of Shaanxi Province (2010-2020)

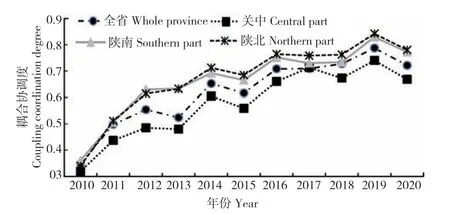

3.1.2 耦合協調度時空分析 利用耦合協調模型對2010—2020 年陜西省市域新型城鎮化、農村產業融合與產業融合的耦合協調度進行測算。從時序演變角度來看,全省耦合協調度總體偏低,且呈上升趨勢。2010—2019 年全省耦合協調度由0.347 上升到0.787,增幅44%,2019—2020 年由0.787 下降到0.721,降幅6.6%。關中、陜南、陜北區域間耦合協調度差異較為明顯,總體呈現陜北>陜南>關中的分布格局。其中陜北和陜南的耦合協調度較接近,2010—2011 年處于輕度失調和勉強協調兩個等級,2012 年以后均處于初級協調以上,2019 年處于良好協調狀態。關中地區2010—2013 年處于輕度失調和瀕臨失調狀態,2014 年以后基本處于初級協調以上(圖3)。

圖3 陜西省不同區域耦合協調度的時序演變(2010-2020)Fig.3 Temporal evolution of coupling coordination degree in different regions of Shaanxi Province(2010-2020)

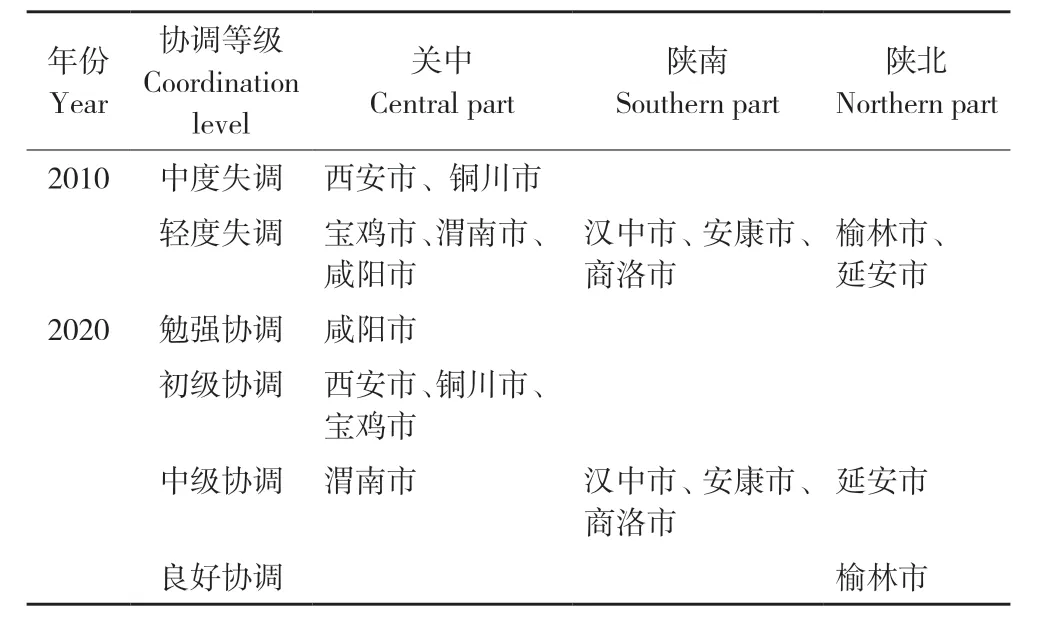

從空間演變角度來看,2010 年陜西省各市域新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕的耦合協調度均介于中度失調到輕度失調范圍,其中西安市和銅川市的耦合協調度最低、處于中度失調,其他地方均為輕度失調。2020 年陜西省各市域新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕耦合協調度相較于2010 年均有所上升,其中榆林市耦合協調度最高、處于良好協調狀態,咸陽市耦合協調度最低、處于勉強協調狀態。綜合來看,2010—2020 年陜西省各市域耦合協調度在空間上呈現陜北>陜南>關中的發展格局(表5)。

表5 陜西省不同區域耦合協調度的空間格局演變Table 5 Spatial pattern evolution of coupling coordination degree in different regions of Shaanxi Province

3.2 新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕耦合影響因素分析

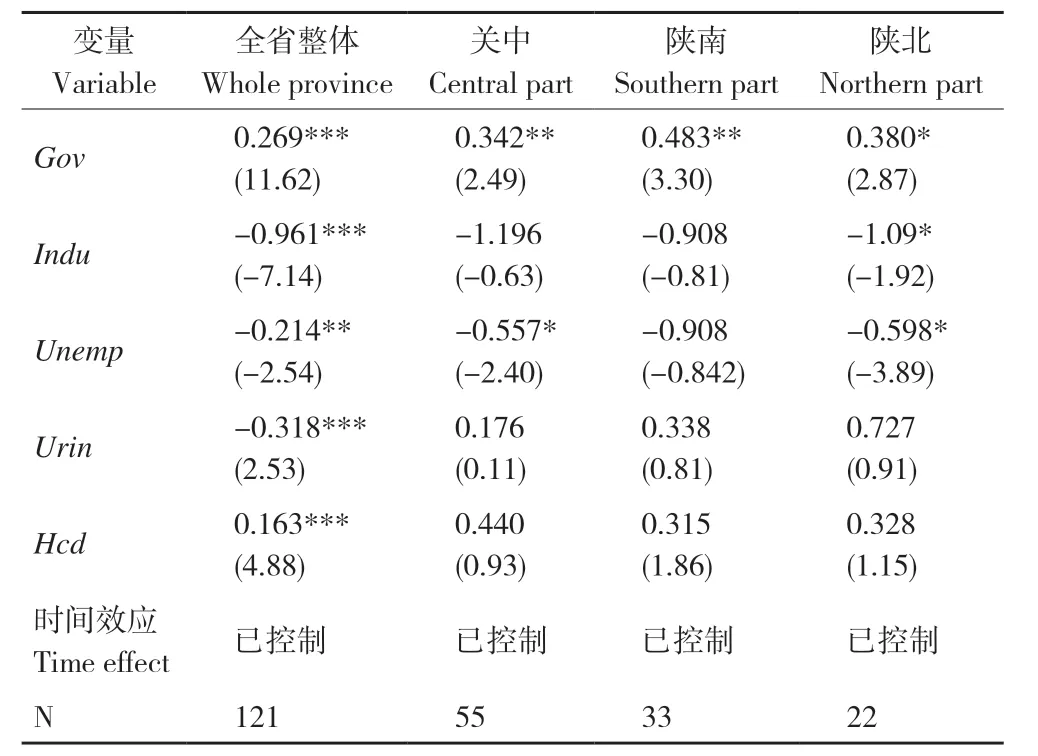

陜西省新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕的耦合協調度存在區域異質性,故分別對關中、陜南和陜北區域進行面板回歸分析(表6)。

表6 新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕耦合影響因素Tobit 模型回歸結果Table 6 Tobit model regression results of the coupling influencing factors of new urbanization,rural industrial integration and farmers’ common prosperity

從陜西省總體情況來看:(1)政府支持(gov),回歸系數為0.269,通過1%顯著性檢驗。政府財政支出可以有效促進新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕耦合程度的提升,而政府財政支出是政府支持的主要手段,隨著財政支出增加,公共設施建設支出、政府投資增加。其中,公共設施建設支出增加可以推動新型城鎮化建設,提高人均公共資源配比,從而促進共同富裕平等子系統指數上升;政府投資增加可以加快農村產業融合,提高農業附加值,增加農民收入,進而促進共同富裕收入子系統指數上升。(2)產業結構(indu),回歸系數為-0.961,通過5%顯著性檢驗。第二產業與第三產業之和占GDP 的比重與新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕耦合協調度呈負相關關系,產業結構是制約新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕協同發展的因素。第二產業與第三產業之和占GDP 過高,會導致越來越多的農民和企業放棄從事農業生產,轉而投入到非農產業的生產經營中,致使農村產業融合程度持續處于較低水平,最終導致新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕協調水平低。(3)失業情況(unemp),回歸系數為-0.214,通過5%顯著性檢驗。失業率過高,宏觀上將制約經濟發展,擴大貧富差距,影響社會安定,這些與共同富裕的目標均相違背,進而制約新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕協調。(4)收入差距(urin),回歸系數為-0.318,通過1%顯著性檢驗。城鄉收入差距過大會導致初始收入水平較低的農民沒有足夠資金投資人力資本,既不能通過提升自己的專業技能提高勞動質量,也無法給子女提供良好的教育平臺,從而影響共同富裕程度。(5)人力資本(hcd),回歸系數為0.163,通過1%顯著性水平檢驗。人力資本能夠有效促進新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕的耦合協調度,原因是人力資本可以改善人口結構,為新型城鎮化建設、農村產業融合提供源源不斷的優質勞動力和專業技術人才,這些都是實現共同富裕的內生動力[20]。

4 結論與啟示

4.1 結論

本研究基于新型城鎮化、農村產業融合和農民共同富裕的豐富內涵,深入剖析三者耦合的作用機制,同時建立了三者耦合協調度評價指標體系,首先使用熵值法對新型城鎮化、農村產業融合和農民共同富裕3 個子驅動進行綜合測度;其次基于熵值法的測算結果,借助耦合協調度模型對陜西省各市域新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕的耦合協調度進行時序和空間兩個維度的分析;最后,采用Tobit 模型,分區域(關中、陜南、陜北)對陜西省市域面板數據進行回歸分析,并討論影響新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕耦合協調度的因素。結果表明,一是2010—2020 年陜西省新型城鎮化水平總體穩步上升;農村產業融合子驅動綜合水平呈平穩趨勢;農民共同富裕綜合水平波動較大,但總體呈上升狀態,并且陜西省各市域新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕綜合發展水平呈現明顯的區域差異性。二是陜西省新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕耦合協調度總體偏低,但有顯著提升。分區域來看,關中、陜南、陜北存在顯著異質性,但差異不斷縮小,呈均衡發展態勢。三是從陜西省整體發展來看,政府支持、人力資本對新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕的耦合協調具有顯著的正向推動作用,而產業結構失調、失業情況嚴峻、城鄉收入差距過大等情況會抑制3 個驅動的耦合協調度。四是從區域異質性來看,政府支持對關中、陜南和陜北區域新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕的耦合協調均存在正向推動作用,失業情況對陜南地區影響較小,產業結構、城鄉收入差距、人力資本對3 個區域的耦合協調度均不顯著,主要原因是陜西省區域內部發展較為平衡,但由于區域間存在明顯的發展壁壘,故存在顯著的區域間異質性。

4.2 啟示

本研究對新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕之間關系進行實證分析,驗證得到三者存在耦合關系,將三者耦合能夠形成強大的發展合力,增加農民收入、縮小城鄉差距。耦合機制研究可以作為新的分析方法,用于西北地區乃至全國關于新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕等研究。當新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕三者共同耦合時能產生三角穩態效應,可以有效避免政策重疊、互斥,故新型城鎮化、農村產業融合必須在農民共同富裕視域中發展,將農民共同富裕作為發展邊界,確保以農民利益為先。影響新型城鎮化、農村產業融合與農民共同富裕耦合的因素會隨著農村發展的內外環境變化而不斷變化,因此必須持續監控農村發展狀況,根據需要及時作出政策調整。此外,區域發展不平衡的問題依然嚴峻,只有打破區域發展壁壘,鼓勵區域間合作共贏才能實現真正的共同富裕。