課前預習策略的探討

李文靜

摘要:

在實施素質教育中,如何強化主體意識,促使學生能自主學習、學會學習,顯得十分重要。強化課前預習訓練,加強學法指導,通過自學讓學生自主獲取知識,是發展學生自主能力的重要途徑。作為教師,要轉變舊的教學觀念:變先教為先學,真正讓課堂教學從教師的講堂變為學生的學堂,變教師先講為學生先學后講,教師后教后導。

關鍵詞:預習? 習慣

教育的最根本是培養學生的自學能力。從教師的角度講,教最終是為了達到不用教;從學生的角度講,自學能力是一個人終身受益的法寶。

預習,顧名思義就是學生在課前的自主學習。它是自學形式之一,是課堂教學的前導,其重要性是不言而喻的。當然,目前的現狀是,學生在預習上耕耘不息而收獲了了,這也不得不引起我們的思考。筆者認為,教師必須在學生預習前做到“三給”,即給時間,給要求,給方法。本文就語文課前預習的方法策略作幾點探討。

一、明確預習要求,細化預習內容

由于小學生的接受能力和自覺意識相對較弱,“面面俱到”只會使他們更加無從下手。所以,針對小學生的年齡特點,預習內容要循序漸進,由淺入深,以解決下堂課的重難點為主。

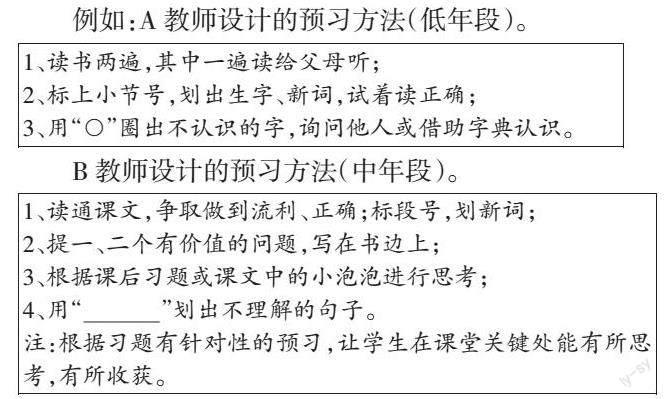

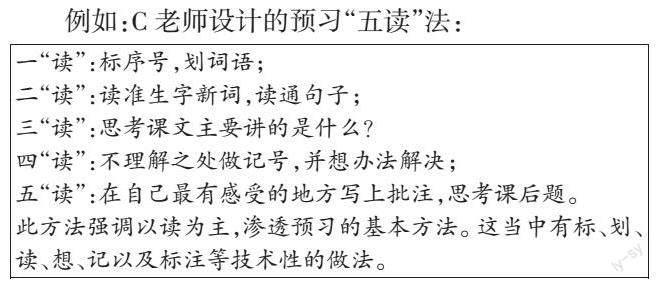

二、指導學生掌握良好的預習方法,逐步養成良好的預習習慣。

預習是課堂的“前奏曲”,它直接影響著課堂教學質量,影響著學生的發展。因此,培養學生良好的預習習慣是非常必要的第一步。由于小學生初次接觸預習,所以我們在培養預習習慣的起始階段,特別注意提供預習的方法。

三、預習內容形式要多樣,激發學生興趣。

有些教師布置學生預習,每次內容都千篇一律。“回家看看明天要學的內容呀!”。這種預習既沒有學生喜聞樂見的活動,也沒有靈活多樣的形式,學生當然沒有興趣;教師是例行程式,學生是應付了事,收效不大。

試看以下D教師設計的圖式預習:針對所預習的課文畫出“知識樹”。

畫知識樹的目的:梳理預習成果,加深對所預習課文的理解和記憶。

總結與反思:

一、小學語文預習應考慮學生的年齡特點和心理特征,滿足不同年齡階段學生的學習需要。隨著學生年齡的增大,預習的要求也應隨之變化和提高。對于低年級學生,預習傾向于初步感知,對于中高年級學生,應傾向于整體感知,部分探究。

預習作業的設計至少應遵循以下三個原則:

① 由簡到難原則:預習題的布置一般由簡到難,由淺入深,逐步遞進,教師可用符號如“☆”的個數表示難易程度。

②分層要求原則:學生知識水平有差異,學生可以根據自身預習情況,選擇作業。教師布置預習作業時盡可能滿足不同層次學生的需要。

③啟發質疑原則:教師設計預習作業時,要有意識地啟發學生大膽質疑,鼓勵學生提出問題。

④ 探究學習原則:預習作業設計要有一定的梯度,要注重學生的探究學習。

二、預習的目的是為了更好地進行課堂教學。教師及時了解學生預習的完成質量,課前收集到的信息,然后要在課堂上有機滲透,在課堂上對預習的內容加以鞏固和深化。

其次,檢查預習,捕獲難點:教師檢查學生預習作業,大致獲取學生預習情況;讓學生大膽提出預習時的問題,以便把握學生學習新知的難點和起點,及時調整教學過程,以便隨機安排教學環節。

三、教師對預習要及時評價,培養學生的預習興趣和自信心。課堂上有目的的檢查,有針對性的講解,恰如其分的肯定,能使學生感受到通過預習能得到成功的喜悅和收獲的樂趣,進而培養學生預習的興趣.。

評價預習的目的是督促和鼓勵:讓學生概括總結自己預習的效果,重新審視自己預習時獲得的知識與聽完課后獲取的新知,哪些沒有想到?哪些是課上弄懂的?這樣有利于學生調節學習方法,學會學習。

總之,培養良好的預習習慣是一個長期而又艱辛的教育過程,我們老師必須要花大力氣,持之以恒,要為學生提供主動探索的思維空間,放飛學生思維的翅膀,讓學生在和諧、愉悅中把握自己,主動發展。

參考文獻:

1.孫美蓮《用“五自”法搞好自學式語文預習》職業教育研究,2006-07

2.郭雪雅《談語文個性化預習作業的布置》福建論壇(社科教育版),2006-03

3.冷泉《試議五步教學法》黑龍江教育(中學版),2006-03

4.龔遠智《語文教學要把住預習關》語文教學與研究,1994-04