不容錯過的三件珍品

姜鹿

盛開石榴花的五月時節(jié),來自歐洲的藝術(shù)盛宴一一英國V&A博物館藏吉爾伯特精品展,在山東博物館如期向觀眾呈現(xiàn),這是一幕奢華珍寶的跨國“演出”,也是一次東西方文化的激烈碰撞和深度交流。展品囊括了金銀器、鼻煙盒、微型馬賽克、琺瑯彩肖像畫等多種類型,其取材及設(shè)計元素遍布五大洲,物化再現(xiàn)了五大洲的人類文明基因,繪就了一幅世界多元文明的精彩畫卷。

筆者有幸作為此次珍寶展的設(shè)計者之一,親歷了奢華珍寶帶來的享受與震撼,似穿越到文藝復興到維多利亞時代的歐洲,遨游在英國維多利亞與艾爾伯特博物館館藏的歐洲珍寶間,從尊貴莊嚴的宗教禮器到奢華璀璨的金銀器,從色彩斑斕的微型馬賽克到精巧絕倫的袖珍藝術(shù)品,優(yōu)美如畫的景色令人流連忘返。感動之余,對其中三件由各種顏色的方形小塊馬賽克鑲嵌物組成的作品所吸引,駐足良久,感慨頗多。微型馬賽克的制作方法代表著一種技術(shù)革新,在熔化玻璃馬賽克的同時要迅速把他們拉成細長條狀,這樣可以把玻璃馬賽克切割成極小的塊狀,再通過繁瑣的工藝將其拼接成一幅幅如寫實油畫般精美的作品,其精細程度令人驚嘆。由于馬賽克作品具有相當高的藝術(shù)難度而使之成為了奢侈的藝術(shù)形式。

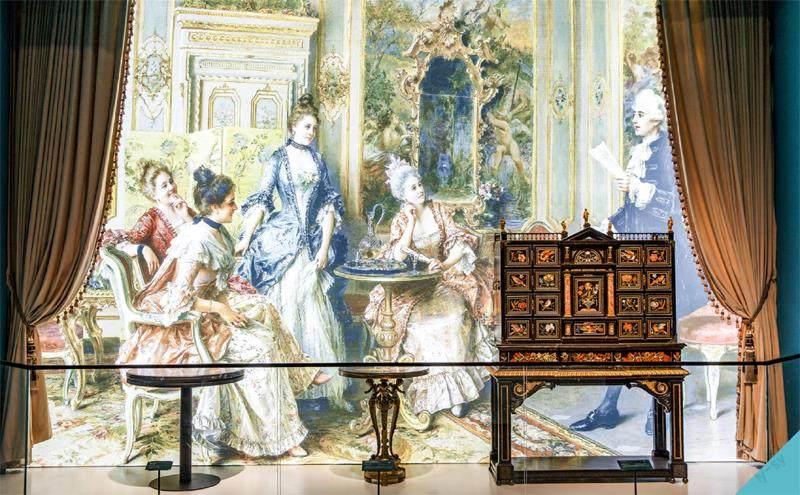

水果和花卉靜物

羅馬,意大利,約1840—1860 年,玻璃微型馬賽克、鎏金木框。

作品受到17 世紀北歐花卉靜物畫的啟發(fā),呈現(xiàn)了豐富的色彩和花束的生機活力。這種以花束作為主題的大尺寸微型馬賽克板在當時十分少見,藝術(shù)家通過在不同色彩陰影中填充嵌塊,并在接合處上漆以展示圖像的自然。在寶石和微型馬賽克上描繪自然景物對制作者而言是最大的挑戰(zhàn)。如何用堅硬的材質(zhì)定格花瓣、貝殼或鳥羽上的細微光影?制作者將多種色調(diào)的細長小玻璃塊拼在一起,制造出接近繪畫的作品。畫面中鑲嵌的寶石,則用來突顯葡萄和石榴等物的玲瓏剔透感,著實令人驚嘆不已。盡管花束作為流行的主題被廣泛應(yīng)用于小型嵌板和桌面當中,但是常見的印刷、雕刻等形式均無嵌塊感。嵌塊的接合處經(jīng)過上漆以展示圖像的自然。長條形的這類大尺寸微型馬賽克板卻非常少見。很幸運的是,吉爾伯特收藏系列用嵌塊更好地描繪了花瓣的形狀和形態(tài)。

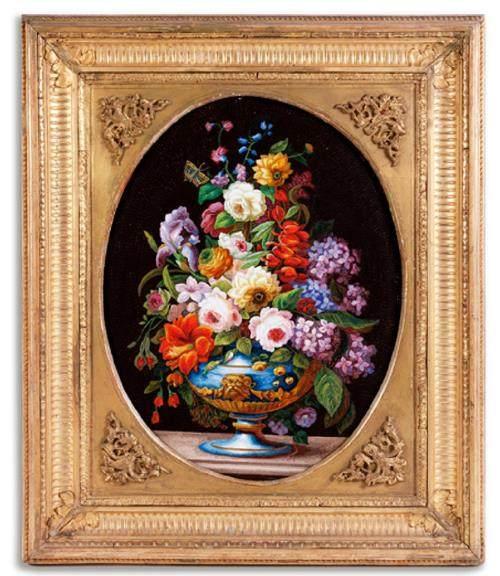

花鳥圖案柜

佛羅倫薩,意大利,約1675 年,寶石、大理石、黑檀木、木質(zhì)鑲嵌、紫檀銅鍍金、絲綢。

這件花鳥圖案柜具有典型的佛羅倫薩工藝風格,同時在柜子上裝飾雀鳥(英文finches)暗示了原藏家、第二代諾丁漢伯爵丹尼爾·芬奇(DanielFinch, 1647—1730)的身份。造型上為對稱式,頗有歐洲建筑風格,頂端的欄桿上有5 座象征自由的銅鍍金人體雕塑高低有序地排列。柜體正面有云母貝精致雕刻的藝術(shù)畫,而每一幅藝術(shù)畫都是一個精致的小抽屜。柜體中間為主軸,兩側(cè)有愛奧尼柱式,擁有輕盈、流暢的有機線條,暗示了女性身體的線條、纖細秀美、優(yōu)雅高貴,體現(xiàn)了女性梳妝臺這一主題。色彩上整體為黑金搭配。黑色的高雅和金色的奢華定下基調(diào),而豐富的色彩更多的體現(xiàn)在柜體的抽屜面上。整體和細節(jié)層次分明。稀有的寶石點綴其間、大理石的柱式、黑檀木的柜體、銅鍍金的拉手和收邊,無不體現(xiàn)著中西絲綢之路文化藝術(shù)。圖案豐富華美,柜體上的藝術(shù)畫頗有中國畫中寫意的味道,花和雀的錯落有序的排放,寓意祥瑞和自由,中間搭配水果花盤寓意食物的豐盛。在意大利語中,Pietre dure 是commessi di pietre dure 的簡寫,其意思是“寶石切割嵌裝”。作品多種工藝交織并存無不體現(xiàn)著文藝復興時期藝術(shù)家們的精心創(chuàng)作。諸多新色彩石面的研制得益于寶石切割技術(shù)、雕刻及嵌裝技術(shù)的革新,以及將舊碎石塊與新開采寶石的組合創(chuàng)新,這些新發(fā)掘的石頭源自本地或來自遙遠的波斯。最引人注目的部分是被切割成半球體形狀的綠玉髓,它表面涂上一層黃金后,就如珍珠般光芒四射。

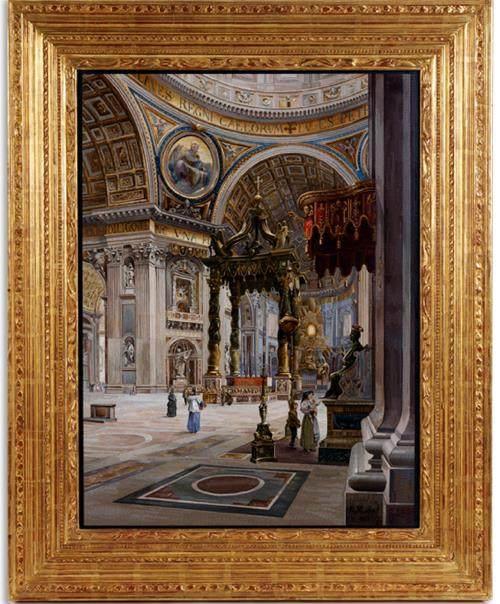

圣彼得大教堂內(nèi)部

羅馬,意大利,1899 年,玻璃微型馬賽克、灰石板及金屬托、木質(zhì)邊框。

這幅作品以馬賽克的表現(xiàn)形式講述了圣彼得大教堂的故事, 而這故事的開端也是起源于發(fā)掘者在圣壇下發(fā)現(xiàn)了圣彼得的遺骨, 為紀念對上帝、對圣母、對彼得的愛而筑建了這座瑰麗的大教堂。作品的創(chuàng)作初衷是作為外交禮品或為了滿足游客的需求而作為教堂的內(nèi)飾裝潢,其上刻有R.F.S.P. 的首字母署名,代表圣彼得大教堂的保護和維修部門,其中包括梵蒂岡馬賽克工坊。一直以來,羅馬教廷設(shè)立馬賽克工作坊的主要目的只是為創(chuàng)造和保護羅馬教堂里的馬賽克。自19世紀20 年代起,工坊也為非宗教人士提供了一些與宗教形象有關(guān)的工藝品,如用于外交禮品的羅馬教皇肖像畫和讓游客了解知名的羅馬教堂內(nèi)部裝飾陳設(shè)的圖像。從這幅馬賽克藝術(shù)作品中不難看出,高聳、巨大穹頂與地面上的祈禱者之間的強烈的空間和尺度的巨大反差感,教堂內(nèi)部裝飾華麗,華麗令人感受到對上帝、對圣母、對彼得的敬畏。

視角為全世界最大的一座教堂內(nèi)部空間的核心中心位置, 扭曲的粗圓柱似的獨特形狀很引人注目,地下是圣彼得的陵墓,地上是教皇的祭壇, 祭壇上方是金碧輝煌的華蓋, 華蓋的上方是十字架,無限上升到教堂頂部的圓穹,圓穹的周圍及整個殿堂的頂部布滿美麗的圖案和浮雕。整體建筑風格有明顯的文藝復興時期所提倡的古典主義形式,羅馬式的圓頂穹隆和希臘式的石柱。走廊里帶淺色花紋的白色大理石柱子上雕有精美的花紋,高大的石柱和墻壁、拱形的殿頂、到處是色彩艷麗的圖案、栩栩如生的塑像、精美細致的浮雕,這一切都一一坐落在地面的大理石上。墻、柱、頂?shù)木隆⑸鷦雍头比A與地面規(guī)整有序的彩色大理石相得益彰。