明清筆記中的貴州道教發展探析

摘要:從明清筆記有關貴州道教記載情況來看,道教的傳布主要集中在黔東、黔中等地區。貴州道教的傳播發展得益于貴州建省、明朝政府大力扶持道教、明清時期貴州實行改土歸流等政策。明清時期貴州道教具有巫道混雜合流、民間化世俗化加速發展、與地方官員緊密互動、與農民起義相結合、宮觀多以巖洞為依托、區域發展不夠均衡、晚清時期呈衰落之勢等典型特征。

關鍵詞:明清筆記;貴州道教;典型特征

中圖分類號:I207.41;B958文獻標識碼:A文章編號:2095-6916(2023)07-0027-05

明清筆記浩如煙海,二十世紀以來學人從文學、歷史、宗教、語言、藝術、醫學、科技、地理等方面展開了不同層次的研究,取得了一些成果。本文以明清筆記中的貴州道教作為研究對象,以窺貴州道教的發展概況。文中的明清筆記主要指明清貴州筆記:一是明清時期以貴州為對象記錄的筆記,如明代名儒王士性的《黔志》、清代田雯的《黔書》、清代陳鼎的《黔游記》等;二是明清時期在貴州為官和居住的文人、官吏的筆記,如明代郭子章的《黔記》、清代黎庶昌的《丁亥入都紀程》、清代嚴修的《蟫香館使黔日記》、清代李宗昉的《黔記》等。

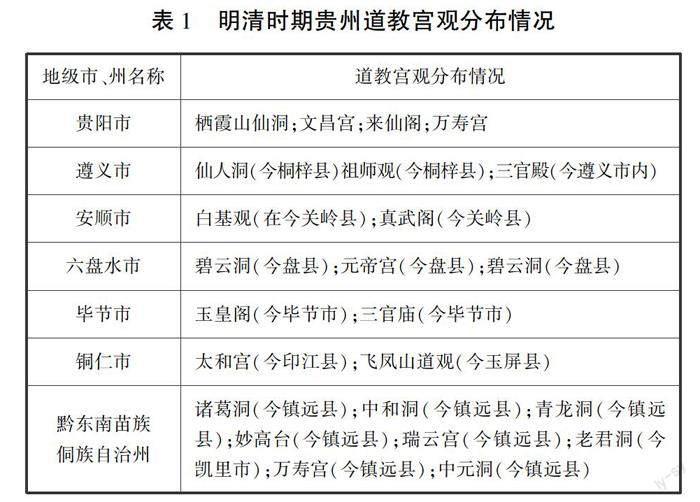

一、明清貴州道教宮觀分布

根據貴州省現行行政區劃圖,以地級市、州為單位統計明清貴州筆記中所見道教宮觀分布情況,見表1。

從表1可看出,明清貴州道教的傳布主要集中在黔東、黔中等地區,當時文化相對發達的遵義地區記錄較少。考察《貴州通志》等相關文獻,實質上黔北遵義地區道教宮觀分布并不少,這可能和明清時期貴州筆記記載遵義地區較少有關。其主要原因在于清雍正五年(1727年)之前,遵義隸屬于四川,所以清雍正之前的貴州筆記,并未把遵義納入貴州區域范圍內進行記載。黔東地區的道教傳播記錄得較多,主要原因在于黔東與當時的湖南水系相連,貴州通往湖南的驛道建有較多的衛所,促進了人員的往來交流,為道教的傳播提供了契機。貴陽作為省會,是全省的政治中心,所以流官與文人來往較多,在一定程度上促進了道教的傳播。

二、明清時期影響貴州道教傳播發展的因素

(一)明朝政府大力扶持道教

“大明王朝的開國君主朱元璋在奪取政權之后,吸取了唐宋以來三教并用的宗教政策”[1],大力提倡和扶持道教。一方面,“由于在奪取政權之初,朱元璋曾充分利用道教為自己服務,他深諳宗教在建立和統治王朝中的重要性。”[1]因此,明王朝充分利用宗教加強統治,維護社會穩定。另一方面,由于貴州所處的西南邊疆地區中央政府的管控和滲透相對較弱,所以大明王朝的統治者就考慮用宗教來加強控制。由于道教是中國的本土宗教,易于被老百姓所接納,所以大明政權在建立之初,就對道教進行管理和引導,使其為王朝的統治服務。如弘治時期的《貴州圖經新志》“寺觀”條目中《大道觀記》記載:“天啟皇明,肇開有國,既用孔子之道經世理民,而又崇獎二家陰詡皇度,故自京都以至郡邑皆有其官,此道紀之司所由設也。……正統戊辰(1448年),英廟繼承仁祖之志,以大道經典頒布天下,而貴受之,貯于城之大道觀中。”[2]這個大道觀位于今天的貴陽市,是當時貴陽地區最早的道觀,其規模為明代貴州全省宮觀之最,建有玉皇殿、三清殿、雷祖殿、火神殿、娘娘殿、天師殿、丘祖殿、孫祖殿,所供奉的神像也是全省最多的。

(二)明代貴州建省

明代永樂帝時期貴州建省,為了加強控制,開始在貴州設立衛所,這些衛所的駐地多有流官主政,這為道教的傳播和發展提供了便利。為了加強貴州與鄰省的交流,政府大修驛道,人員往來隨之逐步增多,道教徒沿著驛道和衛所建立了一大批道觀,如“安莊衛(今鎮寧縣)有紫霄觀、高真觀、玄天宮、玄真觀”[3]。據段玉明先生統計,“貴州地區共有各式道觀38所,除去建造年代‘不祥’的19所外,可以斷定建于明代的約17所,僅有2所建于前代,二者之間的倍差約為9倍。”[4]由此可以看出,貴州正式成為行省之后,其交通、經濟、文化得到了較大的發展,因而有了建立宮觀的物質基礎,這說明明代貴州和全國一樣,道教得到了較大的發展。

(三)貴州實行改土歸流政策

明王朝在貴州地區實行改土歸流,貴州有了完整的省級行政機構,中央政府任命流官到貴州主政,同時消除土官制度的影響。改土歸流加強了中央政府對西南邊疆地區的控制,促進了貴州與中原地區的交流與聯系。中央在貴州設置司、府、州、縣、衛等各級機構,這些機構興辦學校,傳播中原文化,漢族的宗教文化也隨之進來,特別是易于下層民眾接受的本土道教,在貴州得到大力發展。改土歸流后,明代黔東地區道觀數量呈增長趨勢,如當時的鎮遠府境內有中和洞、青龍洞、諸葛洞、妙高臺、瑞云宮、老君洞、萬壽宮、中元洞等,宮觀數量為黔東地區之最。

三、明清貴州道教的特征

(一)巫道混雜合流

明代國家對宗教的需求主要是穩定統治,因而統治者對道教的策略是在適應民眾需求的基礎上,鼓勵發展道教的畫符念咒、驅魔降妖、求福攘災的齋醮等方術。由于貴州地處西南邊疆地區,文化開化相對較晚,民眾的文化素養有限,對道教的高深理論大多不感興趣,更易接納與自己生活息息相關的方術,加之黔地素有“信巫而好鬼”“攘除但從祈禱”等風俗,道教進入貴州后就與民間巫術相結合。

清田雯所著的《黔書》載:“離城十里之區,便是三苗之種。既無姓氏之譜系,孰察其祥;賴有父老之流傳,嘗聞其略。試言大者,莫過羅施;即問從來,亦稱鬼國……病不延醫,襄除但從祈禱……新鬼大而舊鬼小,語任奚婆;赤降殃而白降祥,卜憑雞骨……”[5]清許纘曾所著的《滇行紀程摘鈔》言:“關索嶺之半有伏魔大帝廟,廟在高臺之上。臺下有竹絕奇,名曰‘綿竹’,俗曰‘旖竿竹’,圍大如青松。僧云:‘六七月方抽筍,至來春二月方布葉。……絕頂祀順忠王,俗稱‘小關王廟’。廟貌甚偉,苗部俱畏威德,入廟者無不羅拜。”[6]167

黔地道教的關帝廟,既塑道教之神,又塑佛陀金身,還祀民間之神,三者融為一體。清陳鼎的《黔游記》記載:“天臺山上有神女廟,女冠所居。翠樹蔥蔥,頗可游覽。有泉一勺,即十萬人飲之不竭。”[7]200此廟本為民間神祭祀之地,但住有女道士,所以道教和巫術雜糅一體。從這些可看出,貴州尚巫信鬼的風俗,使得明清時期貴州道教與原始宗教、巫術相結合,從而呈現出巫道雜糅的特點。

(二)世俗化民間化加速發展

由于明王朝扶持道教的發展,加之皇帝為了長生不老崇尚道教,加封了許多道教神,對老百姓崇拜道教多有優待,使得道教向著民間化、世俗化方向發展。明清之時,道教的神仙逐漸擺脫以往的不食人間煙火、超凡離世的形象,向民間化、平民化方向轉變。如道教神仙之一的西王母,文獻記載其形象是“虎齒,有尾,穴處”[8]840,這種形象會讓人們對其產生恐懼感,進而在心理上產生敬畏之情。隨著道教的發展,西王母從獠牙巨齒的老虎形象向天姿雋秀、膚白貌美的美女形象轉變,“修短得中,天姿蕃藹,云顏絕世。”[8]840

道教吸收佛教大乘菩薩道的思想,道教的成仙逐漸由個體的飛升向入世度人的社會功能轉變,這也促使了道教世俗化的發展,其中較為典型的就是關帝信仰。在明代,關帝作為國家政權的保護神受到諸多優待。在清代,關公得到武財神的神職。關帝信仰雜糅了民間神、道教神與國家政權保護神的職能,其對老百姓的生活影響深遠。“民間對于關公或關帝、關老爺的崇拜是中國民間信仰中最典型的神人崇拜。其影響深廣甚至超過了對其他各路神靈的崇信,有清以來遍布全國各地城鎮鄉村的關帝廟就是最有力的明證。”[9]

(三)道人與地方官員緊密互動

道教不僅有其理論信仰,還有法術,深受官員和民眾的信奉。在古代自然科學知識較為低下的時期,天久旱不雨時,道教法術就極具市場。明清時期,地方官員在遇到久旱求雨、祛禍亂消災等問題時,往往求助于道士,道士憑借這些機會加強與官員的交流,從而在官方系統中獲得一定的話語權。

明郭子章所著《黔記·方外列傳》記載:“劉明德,宣慰司人。少遇異人,授以火雷秘法,呼召風雷,奔走神鬼。戒行清厲,尤為時重。”[10]《貴州通志》記載:“張道人,貴陽府人,逸其名,有道行,自幼不娶,得祈雨秘術,萬歷間旱,巡撫郭子章招致之道人,筑壇于城西,縞衣批發,運五雷訣,刻次日日中雨至,期天無纖云人皆誕之,道人書符于童子掌中握之,令詣太守,請迎雨,童子至郡堂開掌,忽霹靂一聲,眾未至壇而霖雨大注。”[11]

道教的扶乩之術在貴州也頗為流行,如清許纘曾所著的《滇行紀程摘鈔》記載了新添衛理通過扶乩請鸞降筆而作詩文紀念張三豐的事跡。“天啟元年,夏,駐鎮新添司理李若楠請鸞降筆,書一詞曰‘禮斗亭,禮斗亭,張仙借此作修真,日月懸頭上,風云過眼塵。菜莉元君、支天圣人,當年曾格我精誠,今朝列仙班,顯化通靈,敢忘了,托跡玄津。偶聞父母索吾名,聊借俚言為鏡。’今有石碑存祠中。”[6]164

有的道士與地方官員交好,關系密切,是官員的座上賓。清陳鼎所著的《黔游記》載道教重要人物張三豐與地方官員的密切交往,“平越郡城內有張邋遢修道故跡。邋遢,名張三豐,閩人,洪武間以軍籍戍郡。蓬頭赤足,丐于市,人呼為邋遢翁。于高真觀后結茅為亭,閉戶靜坐。與指揮張某善,嘗與飲博,指城南月山寺地曰:‘葬此可封侯’,張從之,后果以戰功封隆平。”[7]192-193張三豐與指揮使一起飲酒作樂,還為他看墓地,蔭護其封功。清李宗昉所著的《黔記》記載了張三豐與千戶張信對弈的場景:“至平越,與千戶張信奕,信不勝,信忽夢老嫗授子法,乃勝。仙大笑曰:‘驪山老嫗大饒舌。’后授信葬地,曰十年后位至封侯,既而果然。”[12]可以看出,張三豐與貴州地方官員交往密切,極大地提升了自己的名聲和道教在當地的影響力。

(四)道教與農民起義相結合

從世界范圍來看,不管是中國古代社會還是外國古代社會,宗教與農民起義天然就具有親密的關系。從中國歷史上來看,道教與農民起義關系更是密切。如東漢末年的黃巾起義,就是利用了早期道教之一的太平道發動的。清代嘉慶年間貴州爆發的“南籠起義”,利用道教發動群眾,深刻地影響了貴州的經濟社會發展。清吳振棫所著的《黔語·南籠苗變》記載“王囊仙”事跡,“南籠起義”的精神領袖名叫“王囊仙”,其名具有道教意味。《清代嘉慶年間貴州布依族“南籠起義”資料選編》載王囊仙自述的供詞言:“因我會過陰,眾人就稱我是囊仙,……我哥子王化明與同案王博駕、韋阿禮,……就拿我供奉起來,替我蓋一間仙樓,說我有仙法,叫人家獻茶燒香,到樓下磕頭。”[13]可見王囊仙利用道教的神仙法術樹立了權威,成為精神領袖,從而號召群眾發動了起義。

清羅文彬、王秉恩所撰的《平黔紀略》記錄了發生在黃平縣的“重陽教匪”的事件,“重陽教匪薄舊州,陷岑花坪,穿花堡。”[14]86可以看出,“重陽教匪”明顯是利用了道教重要的教派全真教的身份發動了農民起義。這說明當時在貴州全真教流布較廣,利用全真教發動農民起義,更易獲得群眾基礎。

(五)道教宮觀多依托巖洞修建

明清時期貴州的道教宮觀,亦如佛教寺廟一樣,大多利用地理特點而建立,與巖洞相融合。貴州具有典型的喀斯特地貌,境內山多地少,洞壑較多,洞壑之地自然成為道教洞天福地所選的理想之境,所以貴州道教的宮觀多利用天然的巖洞修建,呈現出獨特的地域特色。明王士性所著的《黔志》記載普安的“碧云洞”:“普安碧云洞為一州之壑,州之水無涓滴不趨洞中者,乃洞底有地道,隔山而出,洞中有仙人曰田。”[15]清許纘曾《滇行紀程摘鈔》記錄鎮遠縣的“青龍洞”:“登鎮遠府東山,歷中和洞、青龍洞及樓閣諸名勝。兩大洞俱在山巔,其曲穴交穿,不減飛來峰,中和洞又名中元,洞內祀大士。……離鎮遠三十余里,有華嚴洞。”[6]174清陳鼎著的《黔游記》記錄了福泉市的“大風洞”:“大風洞,即道書所謂時蒼洞天也。又名云溪洞,后門在楊老,西與平越接壤,蓋深二三十里矣。中有蒼龍、白虎,石鐘可扣,石鼓可撾,入里許,則涼風颼颼,竦入肌骨,雖六月,須披裘以游。至半有天穴如斗,斜逗日光,照見一切。洞外有亭,殊可憑眺。”[7]191清蔣攸铦所著《黔軺紀行集》載凱里市的“老君洞”:“二十一日,渡江,行二十里,經玉屏山,……又十五里,抵都勻府之清平縣宿。……城東十五里黃茅山,下有老君洞。”[6]249

(六)發展不夠均衡

有學者考證道教傳入貴州早期時有兩條路線,“傳播路線有二,一從四川,傳入省境內印江、鳳崗、遵義一帶;一從湖南傳入,經鎮遠、黃平、福泉、甕安到貴陽,此線與由湘入黔官道相合。”[16]可以看出,由于黔北地區與四川接壤、黔東地區與湖南水山相聯,從而為道教傳入貴州提供了契機。由于明代貴州建省之后,與鄰省的驛道打通,道教沿著驛道傳播,到達省城貴陽。還有學者通過歸納指出黔北地區和黔東地區道教發展較為興盛。“第一,思播地區道觀數量眾多;第二,思播地區道觀不僅數量多,而且有不少影響力較大的知名道觀;第三,思播地區還有許多影響力較大的知名道士。”[17]據《貴州省宗教志》不完全統計,遵義有164座道觀,銅仁有110座道觀,由此可見,當時黔北地區和黔東地區的道教發展較為興盛。

從道教與少數民族習俗結合的分布區域來看,道教在黔北地區、黔東地區、貴陽地區影響較大。“貴州花燈發韌于清初,經300多年的演化,不斷吸收道教及民間信仰思想和儀式,至今仍保持著祭祀、歌舞、戲劇三者并存的傳統。貴州花燈分布較廣,人們通常將其分為以遵義地區為代表的黔北花燈,……以銅仁地區為代表的黔東花燈,……黔北花燈是貴州花燈的重要支脈,遍布黔北鄉村。劇目有《七星橋還愿》、《八仙送壽》……《敬財神》等幾十出戲,不少劇目道教色彩濃厚。”[18]

從前面貴州筆記中輯錄的道教宮觀分布數據來看,其集中在黔東、貴陽地區,黔東地區的鎮遠縣道教宮觀較多,這是因為明清時期鎮遠是黔東地區政府機關所在地,同時是驛道重要節點所決定的。

(七)晚清貴州道教呈衰落之勢

明代貴州道教發展較快,“到明代,貴州道教迅速傳播,土官、流官、鄉紳多奉道教,廣建神祠、宮觀,尤其是土官奉道教,對長期處于其統治下的民眾影響很大。播州宜慰使楊斌,隨道士白飛霞學道,在高坪紫霞山建先天觀,幽石室為修煉場所。”[19]到了清后期,特別是咸同年間爆發的貴州農民起義,對道教的打擊影響很大。貴州農民起義波及全省大部分地區,歷時長達數十年,很多道教宮觀毀于戰火。清羅文彬、王秉恩所撰《平黔紀略》記載黔北農民起義占據桐梓縣的仙人洞,“江炳琳以秦安慶等分擊仙人洞賊,獲楊秀友等數十人。”[14]80印江縣的太和宮,“復退中正寺、太和宮。河東,距印江二十里,”[14]119都被起義軍所占據。戰爭期間軍隊經常搶掠寺廟、宮觀財物,破壞寺廟、宮觀。《貴州宗教史》記載:“清代后期的戰亂(尤其是咸同時期),危及道教,道觀多毀于戰滅,道士被迫離觀。……仁懷文昌宮、天后宮、鳳岡文昌廟,……福泉高真觀……均毀于此時。”[20]

受清后期貴州農民起義的影響,很多宮觀被毀,導致道士只好暫住佛教寺廟,形成了僧道同居一寺的現象。晚清嚴修所著的《蟫香館使黔日記》記載黃平縣飛云洞戰后的景象:“已初行,飛云洞茶尖。……飛云洞之勝,詳麟見高先生《圖記》中。近年因遭兵燹,顏失舊觀,寺宇皆新建者也。巖腰舊有飛爆,李道士言:種稻之家,截其水以灌田,瀑遂不見。”[21]

參考文獻:

[1]斯洪橋.朱元璋的道教政策及其因由與影響[J].學術界,2013(5).

[2]沈庠.弘治貴州圖經新志[M]//《中國地方志集成? 貴州府縣志輯》編委會.中國地方志集成:貴州府縣志輯1[M].成都:巴蜀書社,2006:28.

[3]《貴州通史》編委會.貴州通史:第2卷[M].北京:當代中國出版社,2003:379.

[4]段玉明.西南寺廟文化[M].昆明:云南教育出版社,2001:76.

[5]田雯.黔書[M].貴陽:貴州人民出版社,2010:14.

[6]許纘曾.滇行紀程摘鈔[M]//王士性.黔志.貴陽:貴州人民出版社,2010.

[7]陳鼎.黔游記[M]//王士性.黔志.貴陽:貴州人民出版社,2010.

[8]道藏[M].上海:上海書店出版社,1988.

[9]烏丙安.中國民間信仰[M].上海:上海人民出版社,1995:56.

[10]郭子章.黔記[M].成都:西南交通大學出版社,2016:1086.

[11]鄂爾泰,等.中國地方志集成·貴州府縣志輯·乾隆貴州通志:一[M].成都:巴蜀書社,2006:42.

[12]李宗昉.黔記[M].貴陽:貴州人民出版社,2010:227.

[13]中國第一歷史檔案館,貴州省黔西南州民委,貴州省布依學會.清代嘉慶年間貴州布依族“南籠起義”資料選編[M].貴陽:貴州民族出版社,1990:177.

[14]羅文彬,王秉恩.平黔紀略[M].貴陽:貴州人民出版社,2010.

[15]王士性.黔志[M].貴陽:貴州人民出版社,2010:9.

[16]黎鐸.道教傳入貴州考[J].貴州文史叢刊,1991(4).

[17]賴全.論思播地區道教信仰的長久影響[J].銅仁學院學報,2018(1).

[18]孫青.道教與貴州花燈[J].中國道教,2015(1).

[19]李巍,繆坤和.貴州科學技術發展史綱要[M].北京:知識產權出版社,2017:132.

[20]柏懷思.貴州宗教史[M].貴陽:貴州人民出版社,2015:129.

[21]嚴修.蟫香館使黔日記[M].貴陽:貴州人民出版社,2019:115.

作者簡介:斯洪橋(1978—),男,漢族,哲學博士,遵義醫科大學馬克思主義學院(人文醫學研究中心)教授,研究方向為中國哲學與宗教。

(責任編輯:朱希良)