極命草木

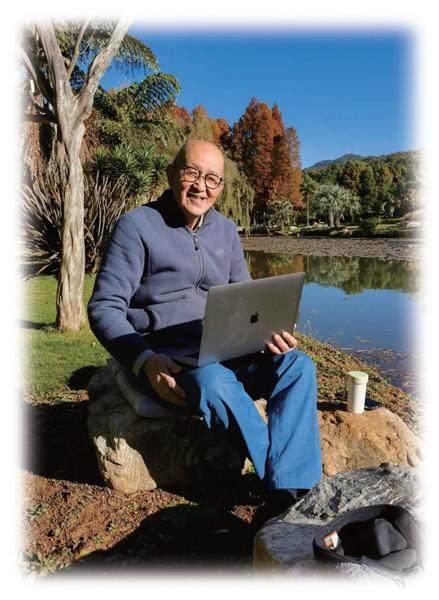

曾孝濂(王立松攝)

為植物畫像

我今年83歲,退休前任職于中國科學院昆明植物研究所。

我1958年高中畢業后,被中國科學院昆明植物研究所錄用,成為一名見習員。我進所里不久,就趕上“國家三志”立項。什么是“國家三志”?就是《中國植物志》《中國動物志》《中國孢子植物志》,這是國家的大項目。

我一開始被分配到植物化學實驗室工作。我從小就喜歡涂鴉,工作之余也喜歡寫寫畫畫,被領導注意到了,領導就把我調到了植物分類實驗室。

《中國植物志》項目啟動后,我正式開始畫植物標本,一畫就畫到了現在。我覺得自己非常有幸,從事的工作和愛好一致。那時候我想的就是要拼命地學習,不辱使命,盡快掌握一些基本的技能,能夠盡早地勝任工作。

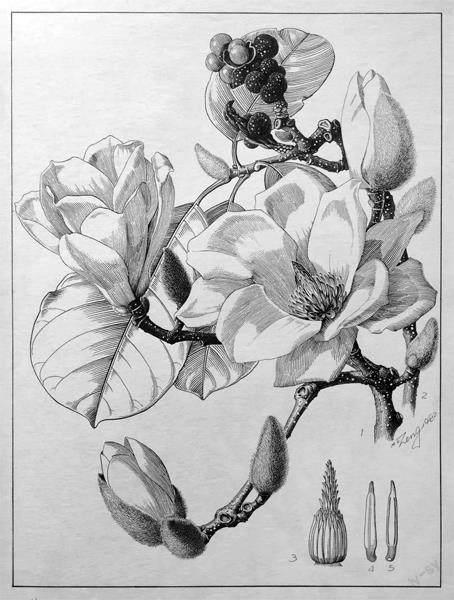

玉蘭

到底什么是植物科學畫?簡單地說,就是以植物的形態特征為主要表現內容,盡可能準確及完備地體現一個物種的分類特征,就像為植物繪制身份證肖像。它不是純藝術,而是一種功能性繪畫,必須有鑒別物種的功能。它既要求真又要求美。真就是要符合植物的客觀存在形態,美就是要達到較高的審美水平。

什么是《中國植物志》呢?植物志就等于為我們國家的植物樹碑立傳、畫肖像。植物志、動物志、孢子植物志,都是一個國家重要的典籍,所有的國家都必須有自己的“三志”,它們是國民經濟發展不可或缺的重要資料庫,同時也是保護環境以及生物多樣性的重要依據。所以我們做植物志的人都“不求聞達,只求盡職”,要為國家積累基本資料。

那時候我每天都是三點一線:在標本館查資料、看標本,請教分類學家;在植物園寫生;在圖書館學習前人的插畫技法。

從畫得準到畫得活

到了20世紀60年代中后期,越南在跟美國打仗,瘧疾肆虐。我國組織了一支綜合性的考察和研究隊伍,代號“523”。

非常幸運的是,我被選中加入了這支隊伍。這是國家的一項重要任務,能夠進熱帶雨林,這對我的繪畫觀念及之后的工作都起了很大的作用。

考察隊里畫畫的就我一個,我們每天早上出發,還有部隊帶著沖鋒槍跟著我們上山。如果這個地方有需要畫的東西,我就一個人留下來。因為當時沒有手機,也不能定位,我就在原地待著,等大部隊原路回來會合。因此,我非常幸運,能夠一個人在山上待大半天。

滇重樓

那個時候我就下定決心,等有時間,我一定要把這些在大城市里見不到的景象,這種光影、這種色彩,用適當的方式表現出來。

到了西雙版納以后,我才認識到什么是生態環境。植物、動物、微生物,每一個物種在森林里都有自己的生態位。它們既相互競爭,又相互依存,形成一個天然的生態網。我沉浸在大自然里,畫畫的時候忘掉很多東西,好像自己融入了大自然之中。

在“523”隊伍的5年當中,我的觀念改變了。我覺得畫植物科學畫不僅要畫得像,更重要的是要表現出植物的生命力。畫得準確不再是最高標準,按照自然規律呈現植物的生命狀態才是我為之奮斗的目標。

有了這個觀念,再回到標本館,我畫植物的標準就從“畫得準”變成“畫得活”了,不僅要復原出植物原初的自然狀態,還要盡可能地把植物對生存的渴望表現出來。生有涯而學無涯,知識無涯,這是值得我用畢生的精力去實現的目標。

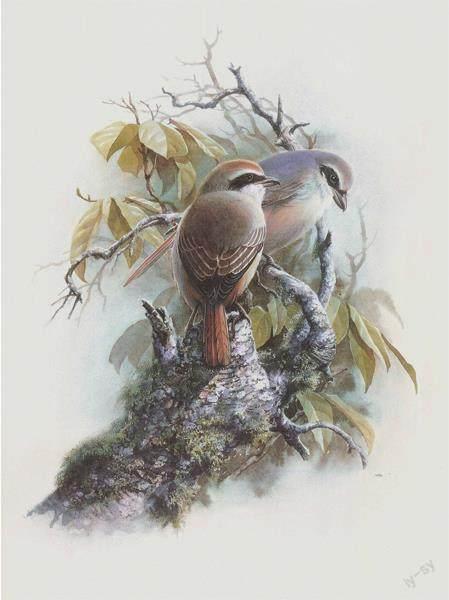

紅尾伯勞

有了目標,我就不會停下腳步。“一息尚存,折騰不止”,已經是垂暮之年,依然故我。

畫鳥

最早我想畫鳥是在西雙版納,每天早上起床時天還不太亮,各種鳥叫聲就像交響樂。我就溜達到營房外邊,看到在一棵樹周圍,有很多鳥飛上飛下。

我走近一看,發現自己沒見過這種鳥,后來才知道它們叫黃胸織布鳥。它們在專心致志地做窩,樹下面有一大堆白茅草。因為我在高處,它們在低處,恰好那個樹冠離我很近,我就很清楚地看到它們是怎么做窩的。它們做窩跟人穿針引線差不多,這邊穿進去,那邊拉出來,嘴和爪子配合得非常好。

那時候我就萌發了畫鳥的強烈欲望。

退休后,我做的第一件事就是畫鳥,用幾年的時間畫了100種鳥。

2008年發行的《中國鳥》郵票,是我和中國科學院昆明動物研究所的鳥類專家楊嵐一起創作的。郵票上的9種鳥非常難畫,有的標本不全,我們根據文字描述一點一點地修正,用了3個月的時間。沒想到這套郵票發行后還獲得了一個國際獎項。這還是我國第一次有人獲得這個獎項。

生物繪畫,何去何從

一直到了2004年,《中國植物志》才算完成,一共128個建冊,5000萬字,9000多個圖版。這是一項系統工程,1997年,工程還沒有全部完成,我就退休了。我的一些同事雖沒能見到《中國植物志》的出版,卻默默無聞地為之奉獻了一生。

《中國植物志》完成以后,我們這些人應該何去何從?我們要走出科研院所,走出標本館,到大自然里去,要把畫畫得更鮮活、更貼近大眾,讓普通民眾喜聞樂見,喚起大家對大自然的認同感和親切感。

一畫就上癮,我覺得,小的時候畫畫是愛好,工作的時候畫畫是職責,退休了以后畫畫是積習難改。現在老了還覺得還沒畫夠,那就是精神的皈依,支撐著我繼續折騰。

我真的就是為這件事而來的

天有不測風云,我在80歲的時候被診斷出肺癌。這件事當時對我打擊很大,因為我還有很多想畫的沒畫,還有很多想表達的沒表達出來。

綠孔雀

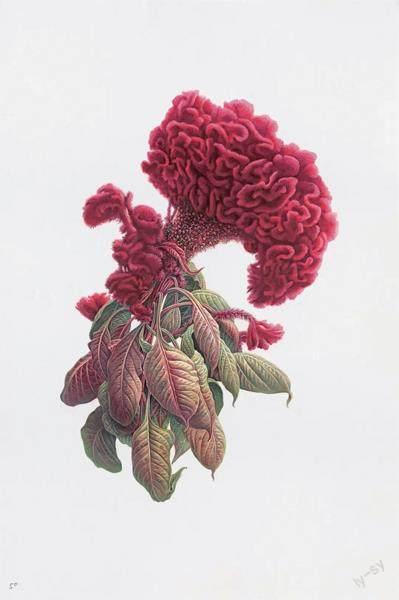

雞冠花

醫生跟我講了各種風險,我說我寧肯冒這些風險,也不愿意做化療、放療。我怕做了化療、放療之后,手就抖了,那樣就畫不成畫了,生命還有什么意思。

出院后的第二個星期,我看到我們小區里的雞冠花開了。它們不僅花開得好,葉子也紅了。我就趕緊開始試,看我還能不能畫。我當時畫雞冠花,就是表達我的一種心情。雞冠花又叫雁來紅,老了之后它還紅,于是我很用心地畫了一幅雞冠花。

我畫完之后覺得,雖然我老了,但還能畫,這對我來說是一個轉折點。

莎雞

我這個人運氣好,應驗了陶行知先生的一句話:“人生天地間,各自有稟賦,為一大事而來,做一大事而去。”我真的就是為畫畫這件事而來,為做這件事而去的,老了、生病了都不在話下。我只要一畫畫就什么都不想,非常愉快,非常知足。

還有很多想畫的沒畫

今年很幸運,我還做了幾件事,第一件是畫《詩經》中的生物。在江戶時代就有一名日本畫家繪制了《詩經名物圖解》,于是我想,這是我們老祖宗留下來的東西,我們自己的東西為什么自己不畫?

我盡了很大的努力,《詩經》的插圖終于完稿,并交付中國林業出版社,我完成了其中將近90幅畫。因為《詩經》是西周時代的著作,所以我在畫的時候用了一點中國畫的畫法。

第二件事就是我的夙愿,畫鳥畫花以后,要用中國水墨畫的形式畫100幅樹和樹的生態景觀,我起名叫“水墨生態”。它們既具有生態畫的理念,又采用了中國畫的傳統形式。

第三件事就是完成了《極命草木》,這是以我近3年的作品為主的一個大型個人畫集。

“原本山川,極命草木”是我們所的所訓。“極命草木”就是極盡所能地珍惜愛護一草一木、一鳥一蟲,乃至所有的生命。所以這本書既有花又有鳥。它叫“極命草木”,就是告誡我們要珍惜所有的生命。

我對明代顧炎武的一句話深有感觸,他說:“有一日未死之身,則有一日未聞之道。”人的認知跟大自然永遠是不可能畫等號的,我們知道的只是一部分,我們不知道的是無窮的。所以我現在要學習的東西太多了,不僅要學知識,還要學繪畫的技能,考慮繪畫的一些新的表現形式。

我畫了一輩子,想追求完美,想追求極致,但遠遠做不到。任何事情都是階段性的,我在這個階段盡了最大的努力,但是我的畫沒有一張是自己完全滿意的。所以我不期盼人人都喜歡我的畫,我只是希望看畫的人能關愛畫中的生命,它們和我們一樣擁有生存和繁衍的權利。

(粉 黛摘自微信公眾號“一席”,本刊節選)