文化大數據:檔案數字敘事的發展機遇與提升策略

任越 焦俊杰

摘要:隨著文化大數據建設的深入推進,檔案數字敘事迎來了新的發展機遇。論文通過分析文化大數據自身模態多樣、關聯性強、技術超前的優勢,從敘事視角、敘事內容、數字技術三個角度,提出檔案數字敘事的優化策略,以期講好檔案故事,繁榮我國文化事業,為文化強國注入新動力。

關鍵詞:文化大數據 數字敘事 檔案敘事

Abstract:With the in-depth advancement of the construction of cultural big data, the digital narrative of archives has new development opportunities. By analyzing the advantages of cultural big data in its di? verse modes, strong relevance and advanced technol? ogy, this paper proposes the optimization strategies of digital narrative of archives from three angles of narrative perspective, narrative content and digital technology, with a view to telling a good story of ar? chives, prospering Chinas cultural undertakings, and injecting new impetus into the building of a country with enhanced cultural strength.

Keywords:Cultural big data;Digital narrative;Ar? chive narrative

講好中國故事,傳播好中國聲音,是提升我國國家文化軟實力、增強國際傳播影響力、推動人類文明交融互鑒的重要戰略舉措。習近平總書記多次強調“要加快構建中國話語和中國敘事體系”,其目的是“更加充分、更加鮮明地展現中國故事及其背后的思想力量和精神力量”。文化數字化是當前的主流形勢,國家大力推進文化大數據體系建設,強調文化數據集約開發,共建共享,形成“數據超市”,融合前沿技術,這為講好檔案故事和展現檔案文化帶來了新的機遇。目前學界還沒有立足文化大數據角度優化檔案數字敘事策略的相關成果。筆者以“檔案”+“敘事”進行篇名檢索,共檢得相關文獻37篇。時間跨度從2012年至今,尤其在2021年和2022年發文量最高,可以看出近年來檔案敘事是學界的研究熱點。目前研究成果主要是結合不同背景,優化檔案敘事策略,如張斌[1]認為“檔案需要空間敘事,意義在于可以更好地促進記憶對象的具體化、記憶行為的社會化和認知主體的多元化”。何玲[2]提出“跨媒體敘事理論觀照下的檔案敘事優化策略應組織核心價值內容;搭建多元媒體矩陣;把握精準表達層次;協調連續文本結構”。此外,目前對于紅色檔案的敘事策略也有相當一部分研究成果。通常來看,傳統的檔案敘事邏輯是線性的,敘事內容是對單一檔案的文本性描述,這與數字時代的交互式、沉浸式的敘事要求相距甚遠。本文深入分析文化大數據為檔案數字敘事帶來的機遇,進而提出符合社會需求和文化發展的檔案數字敘事策略。

一、檔案敘事研究現狀

(一)傳統敘事到數字敘事的歷史演進

對于敘事的起源,最早可以追溯到亞里士多德時期。亞里士多德的《詩學》認為:“詩歌的目的就是模仿人類的行為。這種模擬是一種創造性的模擬,模擬既是虛構,也是對現實的一種再現。”[3]這是“模仿和敘事”的二分說。敘事即“講故事”,最常見于小說、文學、戲劇、電影中。敘事理論起源于俄國形式主義及普拉普的《民間故事形態》開創的結構主義敘事。20世紀60年代,敘事學作為一門獨立的學問誕生于法國。在敘事學的發展歷程中,最初形成的是經典敘事學,涌現了大量代表人物,其中法國符號學家羅蘭·巴特在《敘事結構分析導論》中指出敘事作品可分為三個層次:第一是功能層,是最基本單位;第二是行為層,也稱作情節層次;第三是敘述層。[4]法國學者熱拉爾·熱奈特通過結構主義觀點指導現代文學敘事,對此進行了全面系統的研究,認為敘事主要分為時間、語式和語態三個方面。[5]經典敘事學在20世紀七八十年代發展迅速。經典敘事理論重視分析文本,主要研究故事和話語兩個層面。在故事層面上主要探討故事和人物的結構、情節發展規律,而在話語層面上主要研究敘述者與故事的關系、時間安排、視點、話語結構等。經典敘事學以文本的內部結構為中心,純文本的研究忽略了內部元素與外在邊界的聯系,導致研究范圍較為狹窄。

20世紀80年代以后,受到后結構主義、解構主義影響,后經典敘事學應運而生。它是對結構主義敘事學的反思、創新和超越,更加關注作者、文本、讀者與社會歷史語境的交互作用,注重文本與政治、經濟、文化、讀者等歷史語境的聯系。隨著計算機和互聯網技術的快速發展,瑪麗-勞爾·瑞安在后經典敘事學背景下,結合媒介理論、數字技術進一步提出數字敘事理論,以及文本架構和互動模式相適應的敘事方法,文本架構由故事層和話語層構成,互動模式主要分為四種類型:內在型、外在型、探索型和本體型,同時對數字語境下的敘事性、互動性、沉浸式、敘事模式等問題進行研究。[6]

(二)檔案資源和數字敘事內涵契合

筆者對“檔案”+“數字敘事”進行篇名檢索后相關文獻僅有3篇,主要是以趙雪芹教授的團隊成果為主。他們認為“檔案數字敘事可以理解為將數字方法、工具、技術等應用于檔案資源,幫助用戶從‘講述人‘創作者的角度,將檔案以數字模型的形式呈現,從而實現用戶的沉浸式體驗和檔案的記憶功能”[7],還提出“檔案數字敘事則是通過新一代的數字技術,促進用戶或作者與檔案資源進行互動,展現檔案資源的敘事性,使用戶進行沉浸式互動體驗的手段”[8]。國外學者卡洛琳·希爾德則將檔案視為一種“文本敘事資源”;[9]安德魯·戴維森和彼得·里德則認為數字敘事和檔案相結合,應利用好社交媒體并鼓勵社區公眾參與敘事,達到雙向互動的目的。[10]筆者結合國內外學者觀點,認為目前檔案數字敘事強調的仍是在敘事中數字技術的使用和數字平臺的推廣,并沒有關注到檔案本身和同一主題下的相關數據,數據零散關聯性差,導致了敘事背景不全、結構單一,不符合社會公眾的當代需求。基于此,筆者認為檔案數字敘事有三層內涵,即數字敘事的目的是以用戶數字需求為導向的交互式敘事,內容是可抽取、可編輯、關聯完整的數據組織,工具是靈活應用的各類數字技術。首先,檔案作為真實的原始記錄,鐫刻了歷史與社會記憶,是可靠的文本資源。數字敘事的元素如人物、時間、地點、歷史語境、上下文語義等都可以在豐富的檔案中找到,這為檔案數字敘事從“底本-述本”上提供了必要前提。其次,我國檔案事業的發展更加強調公眾的主體價值與需求,突出檔案文化的守正創新,這也要求檔案數字敘事必須具備交互性。最后,云計算、大數據、虛擬現實技術(VR)、增強現實技術(AR)等數字技術的發展為沉浸式的體驗提供了可能性。因此,本文提出的檔案數字敘事是指以用戶數字需求為導向,對專題檔案資源進行立體敘事開發,進而實現交互敘事體驗。

二、文化大數據為檔案數字敘事帶來的新機遇

(一)敘事素材多元豐富

有專家學者認為文化大數據要從兩方面看,需求側反饋的是文化消費的信息,供給側提供的是文化生產的素材,不能顧此失彼。供給側的大數據來自三個方面:一是公共文化機構,包括圖書館、美術館、博物館、文化館、紀念館、檔案館;二是高校科研機構,如美術學院、服裝學院、藝術研究所、考古研究所;三是文化生產機構,包括出版社、廣播電臺、電視臺、電影制片廠、唱片公司、文藝院團等。[11]同時公眾對文化的需求由被動接受轉變為主動尋求,需求是用戶的使用習慣、類型喜好,市場的信息方向、流量走向等。因此無論是在“供給側”還是在“需求側”,均產生了海量的文化資源,逐步形成文化大數據。

檔案資源是檔案數字敘事的基本素材,而文化大數據憑借強大的數據聚合能力形成了多個體系完整、分類明晰的數據群。一是數據群中敘事素材的物理模態多元。以公共文化服務機構之一的國家綜合檔案館為例,截至2021年末,全國各級國家綜合檔案館館藏檔案104671.1萬卷、件,照片檔案2676.6萬張,錄音磁帶、錄像磁帶、影片檔案109.2萬盤,館藏電子檔案 1629.9TB。[12]這對檔案數字敘事有極大的利用價值,既可以為新主題下的檔案數字敘事提供思路借鑒和參考,也可以將圖片、音頻、視頻等已有的文化產品恰當地加入新的敘事內容中,進行多層次多媒介敘事,避免資源的重復建設。二是敘事的內容豐富,過去各文化機構的數字化成果大部分收藏于機構內部,導致同一主題下的文化資源共享渠道不暢,館際壁壘明顯。文化大數據將各級各類文化機構的數據極大地聚類聚合,協調聯動,融合發展。以黃河檔案為例,由檔案主管部門牽頭,將母親河流經地區的檔案館及相關部門全面調動、融合起來,通過多部門聯動,提高檔案資源匯集與整理的全面性、系統性,促進資源的深層次開發,將地域特色統一到整體認同之中。[13]文化大數據建設將敘事主體即不同文化機構之間和同類文化機構內部聯系得更加緊密,從歷史、民俗、文學、藝術等角度深度擴展敘事的素材,推動數據共享,視野更加宏大。例如2018年故宮博物院推出《謎宮·如意琳瑯圖籍》,一經上線就全網火爆,究其原因是在敘事素材上選取歷史器物、文獻檔案、老照片、音視頻等諸多模態的文化資源數據;再如蘇州舉辦的“海絲情憶——絲綢與僑批檔案文獻遺產展”,將兩類世界文獻遺產展陳在藝術館內,為檔案文獻賦予美好意象,檔案的展陳中擴充了藝術類的敘事素材,給公眾帶來與眾不同的感受。

(二)敘事結構多重立體

文化數字化工作最早開始于2002年4月實施的文化共享工程,“十二五”“十三五”和“十四五”期間也為文化數字化制定了一系列政策措施。以故宮博物院為代表的博物館從20世紀90年代就開始探索文物數字化工作,隨之檔案館、圖書館等各類文化機構持續推進館藏數字化工作,目前已經形成內容豐富、類型多樣的數字文化資源。2022年5月22日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于推進實施國家文化數字化戰略的意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》明確統籌利用文化領域已建或在建數字化工程和數據庫所形成的成果,全面梳理中華文化資源,推動文化資源科學分類和規范標識,按照統一標準關聯零散的文化資源數據,關聯思想理論、文化旅游、文物、新聞出版、電影、廣播電視、網絡文化文藝等不同領域的文化資源數據,關聯文字、音頻、視頻等不同形態的文化資源數據,關聯文化數據源和文化實體,形成中華文化數據庫。文化領域數字化成效顯著,文化資源已經轉化為文化資源數據,而文化大數據強化了文化資源數據的關聯性。這為敘事結構變得更加多重立體提供了可能。一是從宏觀角度來看,檔案的文本內容是在特定的時代背景、歷史背景下形成的原始記錄,單獨一份檔案的價值有限,但在文化大數據的聚合作用下,與檔案文本內容相關的數據集合能有效補充上下文語義和社會歷史背景,促進檔案數字敘事結構更加立體;二是從微觀角度來看,一份檔案中一般顯示零散單獨的人物,通過文化大數據的數據標注與關聯功能,梳理人物與組織、社會、時代的關聯背景,凸顯人物與人物之間和人物主導的各類事件的交叉聯系,敘事結構增加多重轉向;三是敘事結構的現實呼應性,敘事的核心是用符合當代的語言表達與技術形式還原檔案記載的原始記錄,與當代社會發展相呼應,與公眾共情,比如結合建團百年的時間節點推出的敘事互動產品《星火筑夢人》,講述了從五四運動、“六三”大罷工,到籌建青年團、團一大召開的建團歷史,在敘事結構上采用歷史和現實兩個維度,在敘事視角上是以當代青年視角感受紅色記憶,增強文化自信和愛國情懷。

(三)敘事方式科技賦能

文化大數據不僅增強數據關聯,更重在數據呈現。公眾的文化需求逐漸提升,要求以第一視角參與體驗過程,對畫質精度、感官體驗等技術有了更高的期待。《意見》指出,要集成全息呈現、數字孿生、多語言交互、高逼真、跨時空等新型體驗技術,大力發展線上線下一體化、在線在場相結合的數字化文化新體驗。國家文化大數據體系建設持續推進,獲得顯著成效。E.I.Art新媒體團隊結合AI、5G、機器視覺、嵌入式系統及云端渲染等多方面技術,使用戶可以不需要綠幕和影棚就置身于歷史場景和自然場景中;鯨世科技打造了“浮天若夢”沉浸式互動體驗空間;南京超級芯推出了VR黨建一體機等。目前來看,文化大數據體系建設在數據呈現上,重點使用的一是虛擬現實技術(VR),即通過穿戴設備還原真實場景,給予用戶聽覺、視覺、觸覺、味覺、嗅覺的感官體驗,在操作過程中人機交互,強化身臨其境的臨場感;二是增強現實技術(AR),即在真實世界的基礎上顯示虛擬信息,兩部分場景互相融合。比如在文物修復過程中,可以將殘缺部分整合在一起觀察文物原貌,進一步增強了公眾的探索欲和體驗感。數字技術可以有效提升參與感,使用戶深度融入敘事場景,從內心確認自身的敘事主體地位,形成特有的記憶。通過科技手段助力檔案數字敘事,還原檔案記錄的背景、場景、情景,改變傳統檔案的靜態展示形式,使公眾獲得沉浸式體驗。

三、文化大數據驅動下檔案數字敘事的提升策略

(一)轉化視角,兼具共性個性

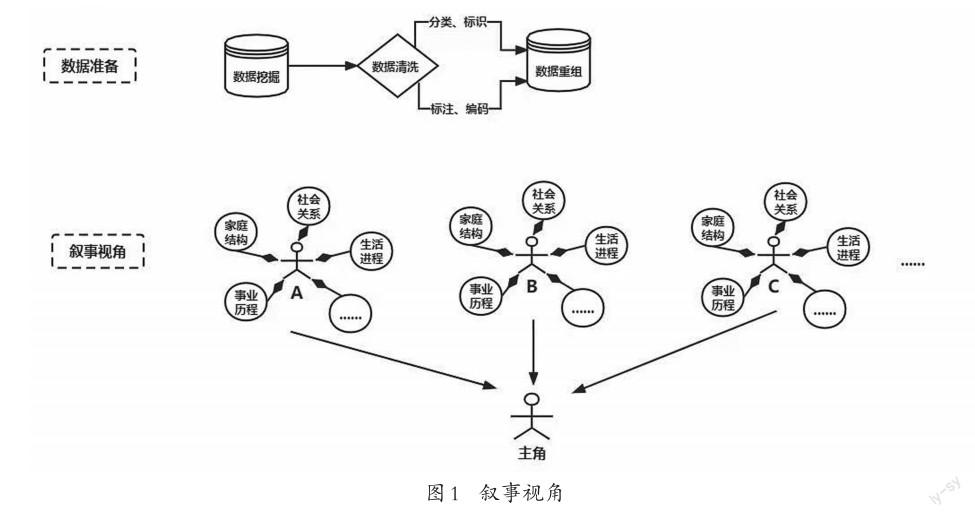

在確定檔案數字敘事主題后需要確定敘事視角,如圖1所示,第一步是數據準備階段,憑借文化大數據的聚合能力將同一主題下的海量且模態多樣的文化資源數據匯集起來,對這些數據進行分類、標識、標注、編碼,最后選取符合本敘事主題的數據,夯實敘事素材。第二步從敘事視角出發,以“小人物”代入“大時代”,以往的敘事是賦予受眾全知視角,內容選擇的是著名人物、重大事件,對此進行宏大敘事。在文化大數據背景下,檔案數字敘事的要素多元、模態多樣,敘事視角的選擇上要從“小人物”入手,起到以小見大、見微知著的作用。首先,要對檔案文本中的人物進行梳理標注,分為主要人物和輔助人物。主要人物是指出現頻率高、對事件走向起決定性作用的人物,輔助人物指的是對主角人物的情節走向具有潛在影響和使情節完整的人物。其次,對人物發生的事件進行標注分析,包括家庭結構、社會關系、生活進程、事業歷程,尤其要對重大轉折事件進行標注。最后,要塑造人物。檔案數字敘事是基于大量真實可信的文本,重合比對與主要人物相關的數據,提取主要人物的共性特點和不同特質,并將其賦予一個人物角色。這樣使人物內在性格與外在特征既符合時代特點,又具備人物個性;既在群體中具有代表性,又囿于自身情況具有特殊性。人物設定彰顯人性的復雜、社會的多變、時代的更迭等要素,否定非黑即白的人物性格,力求人物立體飽滿。這使得檔案數字敘事策略中的人物具有典型性和多重性,如冒險互動類游戲《隱形守護者》塑造了一個上海慷慨激昂的愛國學生肖途的角色,在抗日戰爭的時代背景下彰顯平凡人物的不同命運抉擇,最終可以走向四條主線、一百個分支結局。

(二)以小見大,重塑敘事內容

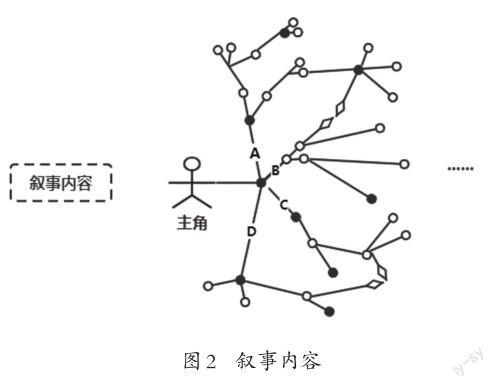

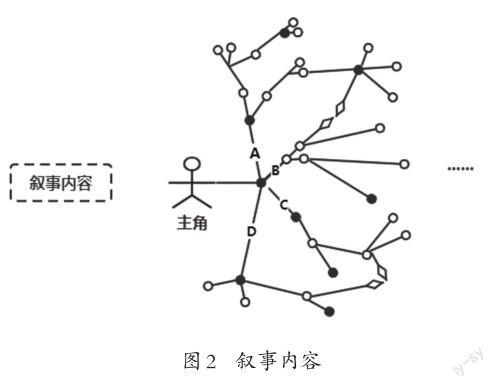

在確定敘事視角的主角后,就要形成敘事內容,即以“小切口”貫通“大主題”,敘事內容的選擇上也要從獨特、新穎的“小切口”出發,層層推進,逐步提升,最終貫通“大主題”。首先,文化大數據可以將某一主題下的檔案文本和其他文化數據關聯;其次,要梳理分類事件,將事件內涵一致的歸為同一情節,置于同一脈絡敘事,獨特的、不是共性發生的事件作為節點情節或分支情節;最后,要貫通主題邏輯,形成多條主線。多條主線相互交叉,但都要觀照主題背景,包括歷史情形和社會情形。用戶在深入分析人物選擇和時代條件的基礎上,面對一個又一個的懸疑轉向將不斷做出決策。以上三個步驟使得檔案數字敘事結構逐步成為網狀敘事,如圖2所示。在網狀敘事中,黑色節點事件發生概率百分之百,白色節點事件發生概率不一,用戶通過對文本的判斷、情節的梳理、時間的累積做出選擇,從而觸發節點產生分支情節。此外,不同敘事脈絡之間有交叉,菱形節點代表交叉敘事,切換主線可以增強敘事結構的靈活性。

世界記憶文化遺產僑批檔案就具備這種開發潛質。僑批檔案是在鴉片戰爭后逐漸形成的,當時福建、廣東等南方沿海地區人民前往東南亞、澳洲等地謀生,期間將家書及簡單附言的匯款憑證通過民間渠道寄回國內,由此形成了僑批檔案,其內容是真實的原始記錄,見證了僑胞在海外的艱難打拼。他們有的無法適應自然環境,因疾病而死亡;有的作為勞工辛苦工作而被虐待致死;有的在當地商人、外國殖民者之間艱苦創業,逐步成為產業大亨;有的抱有家國情懷,熱心慈善,造福鄉梓,支持抗戰,這些就具備了主角人物的特質。僑胞是在內憂外患的時代背景下,冒著重重艱難險阻被迫在海外謀生,最終走上的道路各有不同。將不同命運的僑胞故事凝結于敘事內容的主角人物身上,充分反映的是“小人物”在“大時代”背景下的命運多舛。其中的輔助人物也相當鮮明,包括專門遞送僑批的“水客”、故鄉的親人、華僑群體等,這些輔助人物使得主角人物僑胞更加立體飽滿,敘事性強。以家書、僑批為代表的檔案建檔之初就圍繞著個人,這些個人是社會中的普通個體,而不是宏觀的英雄主義下的個體,從這些“小人物”的平民視角出發,不斷增強轉折懸念,有利于尋找共鳴和構建個體記憶,傳承社會記憶。

(三)靈活運用數字技術激發公眾情感

文化大數據中數據呈現的數字技術多種多樣,盡管會提升公眾的沉浸感,但不是一切敘事題材和敘事內容都要全部應用數字技術,而要根據情況靈活運用。上海圖書館的AR云游“從武康路出發”項目,這款導覽應用包含了武康路建筑歷史、歷史名人、AR探索、AR掃描識別門牌號等,動態展示了武康路建筑的年代變化。公眾行走在街區時,可以通過看照片、聽歷史等多種方式感受城市記憶。但是這種方式依靠的是公眾對文化的自覺探索,持續時間短。因此可以靈活利用數字技術融入數字敘事策略,激發公眾探索文化的內在驅動力。例如“從武康路出發”這樣的項目,在將VR和AR技術融入文化街區時,可以從以下幾點出發:一是注重任務驅動,通過AR掃描彈出隱藏的敘事情節,引導公眾在街區完成相關任務,提高公眾的參與感和體驗度;二是注重情景驅動,利用穿戴設備和聲光電等方式還原敘事空間,綜合運用VR和AR技術,在城市文化遺產的基礎上,還原歷史場景、故事背景、人物情景,增加公眾的代入感;三是注重情感驅動,在結合數字技術時要以與公眾的情感達成共鳴為最終目標,在敘事時緊緊圍繞文化大數據的需求側,讓公眾參與到敘事中來,做到既與檔案數字敘事內容形成互動,也與其他敘事客體產生呼應,這樣可以將公眾情感推向高潮。綜合來看,恰當使用數字技術,可以為公眾帶來情感共鳴,通過公眾自身體驗,形成獨特的個人記憶,將群體記憶再次活化,為當代社會精神注入新的力量。

四、結語

數字時代,檔案數字敘事是檔案工作發展的應有之義。檔案數字敘事已成為近年來研究熱點,將文化大數據的優勢融合到檔案數字敘事上,能夠使檔案敘事中的人物更加立體飽滿,情節更加豐富多彩。“講好檔案故事”可以提升公眾的社會認同,提高公共文化機構的知識供給質量,符合國家文化數字化戰略的實施要求,也將為建成文化強國做出檔案貢獻。

*本文系2022年國家社會科學基金項目“少數民族檔案文化傳承保護與創新交融研究”(項目編號:22BTQ085)的研究成果之一;黑龍江省哲學社會科學規劃課題“基于非物質文化遺產建檔保護的赫哲族文化傳承研究”(項目編號:19TQB07)的研究成果之一。

注釋及參考文獻:

[1]張斌,王露露.檔案參與歷史記憶構建的空間敘事研究[J].檔案與建設,2019(8):11-15;40.

[2]何玲,馬曉玥,檔案研究僧.跨媒體敘事理論觀照下的檔案敘事優化策略——以紅色檔案為例的分析[J].檔案學通訊,2021(5):14-21.

[3]楊冬梅.影視敘事研究[D].蘭州:蘭州大學,2007.

[4]巴特.敘事作品結構分析導論[M].張寅德,譯,北京:中國社會科學出版社,1989:2-41.

[5]王鍾陵.法國敘述學的敘事話語研究(上)[J].學術交流,2010,190(1):145-151.

[6]JARVIS.Narrative as virtual reality 2: revisiting im? mersion and interactivity in literature and electronic media[J]. International Journal of Performance Arts and Digital Media, 2019,15(2):239-241.

[7]趙雪芹,彭鄧盈政,雷春蓉,等.數字記憶視角下的檔案數字敘事服務模型及實現路徑[J].檔案與建設,2022(1):29-32.

[8]趙雪芹,彭鄧盈政.數智賦能環境下的檔案數字敘事模式研究[J].檔案學研究,2022(5):67-73.

[9]HEALD C. Is there room for archives in the Post? modern World[J].The American Archivist,1996,59(1):88-101.

[10]DAVIDSON A,REID P.H. Digital storytelling and participatory local heritage through the creation of an online moving image archive: a case-study of Fraserburgh on Film[J].EMERALD GROUP PUBLISHING LTD,2022,78(2):389-415.

[11]高書生.體系再造:新時代文化建設的新命題[J].經濟與管理,2020,34(1):1-4.

[12]中華人民共和國國家檔案局.2021年度全國檔案主管部門和檔案館基本情況摘要(二)[EB/OL].[2022-08-18].https : //www. saac. gov. cn/ daj/ zhdt/ 202208 / b9e2f459b5b1452d8ae83d7f78f51769.shtml.

[13]管先海,李興利.檔案大合奏講好黃河故事[J].檔案管理,2021(2):105-106.

作者單位:1.黑龍江大學信息管理學院2.中國人民大學檔案事業發展研究中心