早期康復訓練在口腔癌患者游離腓骨瓣移植術后供區功能恢復的應用效果

史亞偉 丁倩 張然 李潤婕 於偉

口腔癌是世界十大最常見癌癥之一。據統計,全球口腔癌全年新增患者35.4 萬例,占全球癌癥新增數量的2.0%,其中,因口腔癌死亡人數達到17.7萬例[1]。口腔癌發病機制尚不明確,且預后較差,患者5 年生存率較低[2]。目前在臨床中應用最廣泛的治療方法是外科手術治療。為了降低術后口腔頜面部大面積軟組織和骨組織缺損所帶來的言語、咀嚼、吞咽等功能的不利影響[3],游離腓骨瓣行上、下頜骨修復重建術應運而生。該術式的主要優勢在于供體選擇佳,因為腓骨作為下肢非主要承重骨,對下肢的遠期負重和穩定性影響相對較小[4-5],而且腓骨肌皮瓣具有血管蒂恒定、長度佳、管徑粗等便于血管吻合的特點,十分有利于實現上、下頜骨修復重建,因此游離腓骨移植頜骨缺損被廣泛應用。但有研究指出,手術30%~50%的患者供側下肢發生了不同程度的功能障礙[6-8],主要表現為踝關節腫脹、肌肉耐力下降和拇趾運動受限等,此外,75%的患者出現下肢疼痛、步行能力下降的問題[9],術后生活質量受到嚴重影響。在既往的研究中提出,恰當的康復治療可有效加快術后的恢復進程,并減少并發癥發生概率[10-11],但具體方法內容尚未形成共識[12-13]。因此,本研究在分析康復訓練有效性的同時,探討早期康復綜合訓練在口腔癌游離腓骨瓣行上、下頜骨修復重建后患者下肢的功能恢復中的應用效果。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取2019 年7 月—2020 年8 月醫院頜面外科行游離腓骨瓣行口腔上、下頜骨修復重建術術后患者40 例,其中男23 例,女17 例。年齡45.15±13.12 歲。納入條件 :所有患者所經術式均為上、下頜骨病變切除加游離腓骨瓣修復術;經康復評定,患者術前下肢均無任何功能障礙;無風濕、類風濕等影響下肢運動功能的病史,且在術前半年內無相關外傷史及手術史;無吸煙、酗酒、藥物依賴或其他可影響術后恢復的個人史;認知功能、心理狀態正常。排除條件: 存在認知障礙、語言交流溝通障礙、聽力障礙等無法配合研究者;生命體征危象,或伴隨其他嚴重影響生理狀態的病癥。按照組間基本資料具有可比性的原則將患者分為觀察組和對照組,每組20 例。研究對象對此項研究知情并獨立簽署知情同意書。

1.2 康復訓練方法

對照組患者給予常規臨床護理及康復訓練。觀察組在對照組基礎上針對供區側下肢進行康復訓練,具體措施如下。

(1)第一階段:由于術后72 h 內是游離皮瓣最容易發生血管危象的時期,而早期發現并及時處理血管危象是皮瓣成活的關鍵。故術后72 h 內要求患者臥床并頭部制動,以便于隨時觀察皮瓣狀態以及防止皮瓣血管蒂發生扭轉。此時期康復訓練主要采取臥位姿勢:供區側下肢抬高,促進血液回流,預防水腫:仰臥位,供區下肢抬高要求高度稍高于心臟平面每日若干次,每次20 min;主動屈伸髖膝關節,預防肌力減退及下肢深靜脈血栓行成:仰臥位,因髖關節不受手術影響,每日供區側髖關節至少完成3組訓練,每次直腿抬高屈髖60°,保持10 s,每組10 次;后伸髖關節取俯臥位,每次伸髖3 組,后伸抬高20°,保持10 s,每組10 次;膝關節屈伸訓練取仰臥位,供區側每日屈髖練習3 組,每次腳掌適當離開床面,反復屈伸,屈曲角度由30°起,每日遞增5 度,逐漸達到屈膝75°,每次保持10 s,每組10 次;踝背伸肌群、踇伸肌群等長收縮訓練,加速血液循環,促進供區組織修復:開始訓練的一周內,踝關節背伸動作為等長收縮形式,每天3~5組,每組10 次,每次保持10 s,一周后開始,以每3 d 背伸角度遞增5°進行訓練;保持良肢位擺放,以軟墊墊起足掌前部或使用相關矯形器,使踝關節和各足趾關節保持中立位以維持關節活動度,預防足下垂等并發癥;物理因子治療,選用紅光治療加速肉芽組織再生,每天上下午各照射1 次,每次20 min,促進傷口愈合。每天避開紅外線治療時間,使用紫外線局部照射治療1 次預防感染。

(2)第二階段:術后第4~7 天,逐步提升康復治療訓練強度。每日供區側下肢進行康復訓練3次,每次訓練持續40 min 以上,并開始結合坐位下、臥位下以及站立位供側下肢不承重的立位訓練。主要項目包括:下肢肌力訓練——基于TENS 訓練法進行髖、膝關節屈伸抗阻訓練,每個動作10 組,每組10 次,每次保持10 s;踝泵運動——同樣以TENS 訓練法進行,遵循不抗阻、小角度、多重復原則,術后1 周開始,從踝關節中立位開始,每3 d遞增5°的角度為訓練角度,逐步增加訓練強度。注意避免對傷口產生較大張力,加重炎性滲出;神經肌肉促進技術——主要選用相對安全的感覺刺激方法(ROOD 技術),通過對有較明確神經損傷的患者施加冷熱療法交替刺激,逆毛孔方向擦刷刺激,以每秒2~3 次的速度進行,關節擠壓刺激、快速肌肉牽拉等興奮性技術,促進神經和肌肉功能重建;牽伸訓練——預防或減輕部分患者出現的小腿三頭肌張力升高、萎縮或跟腱攣縮等癥狀,維持踝關節正常關節活動度;物理因子治療——采用紅光和低中頻電療功能性電刺激等手段,強化神經恢復、緩解術后供區疼痛;在輔助具輔助下開始步行訓練。

(3)第三階段:手術1 周后,可在上述治療基礎上增加站立平衡訓練,以使供區側下肢負重、平衡功能恢復至健側水平。此外,在保證安全的前提下進行獨立步行訓練,糾正可能出現的足下垂或供側負重倉促步態,重塑正常步態。為防止實驗中斷和數據缺如,若觀察組患者在研究完成前出院,則在出院前進行功能評定,并通過康復宣教的方式保證康復訓練的獨立完成與延續,囑其分別在術后1 周、2 周和3 個月時完成復診。

1.3 觀察指標

兩組患者均于術前、術后1 周、術后2 周、術后3 個月進行功能評定,包括供區側下肢踇趾伸肌群肌力、踝關節AROM 以及Enneking 下肢功能評價表。

(1)肌力和關節活動度:采用改良Lovett 徒手肌力檢查,分級標準[14]具體為0 級,肌肉無收縮,無關節活動;1 級,可觸及肌肉收縮,但無關節活動;2 級,非抗重條件下可完成全關節活動范圍的活動;3 級,抗重條件下可完成全關節活動范圍的活動,但不能抗阻力;4 級,在抗重且抗一定阻力的條件下完成全關節活動范圍的活動。5 級,肌肉力量接近正常水平。分別對供側踝關節內翻、外翻和背屈的主動關節活動度進行測量。需要注意的是,由于徒手肌力檢查和關節活動度檢查可能受康復治療師主觀影響,故本研究中相關評定均由同一位具有豐富臨床經驗的康復治療師嚴格按照檢查要求規范操作完成。

(2)下肢綜合功能:采用Enneking 功能評價系統(下肢),從疼痛、肢體功能、情感接受、支撐、步行能力和步態6 個方面對保肢手術后功能進行綜合評分。每項最高5 分為正常,最低0 分為嚴重障礙,滿分30 分。

1.4 數據分析方法

使用統計學軟件SPSS 22.0 對數據進行統計學處理,計量數據以“均數±標準差”表示,組間及各時點均數比較采用雙因素重復測量設計的方差分析。以P<0.05 為組間差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者術側下肢功能比較

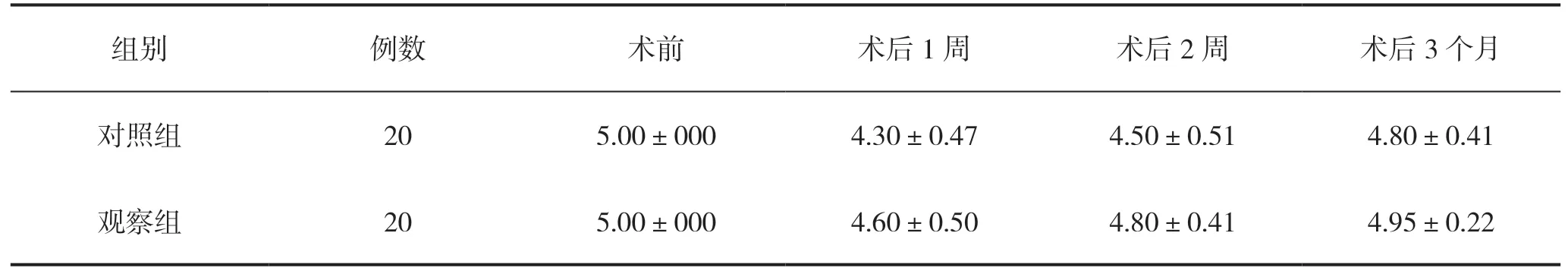

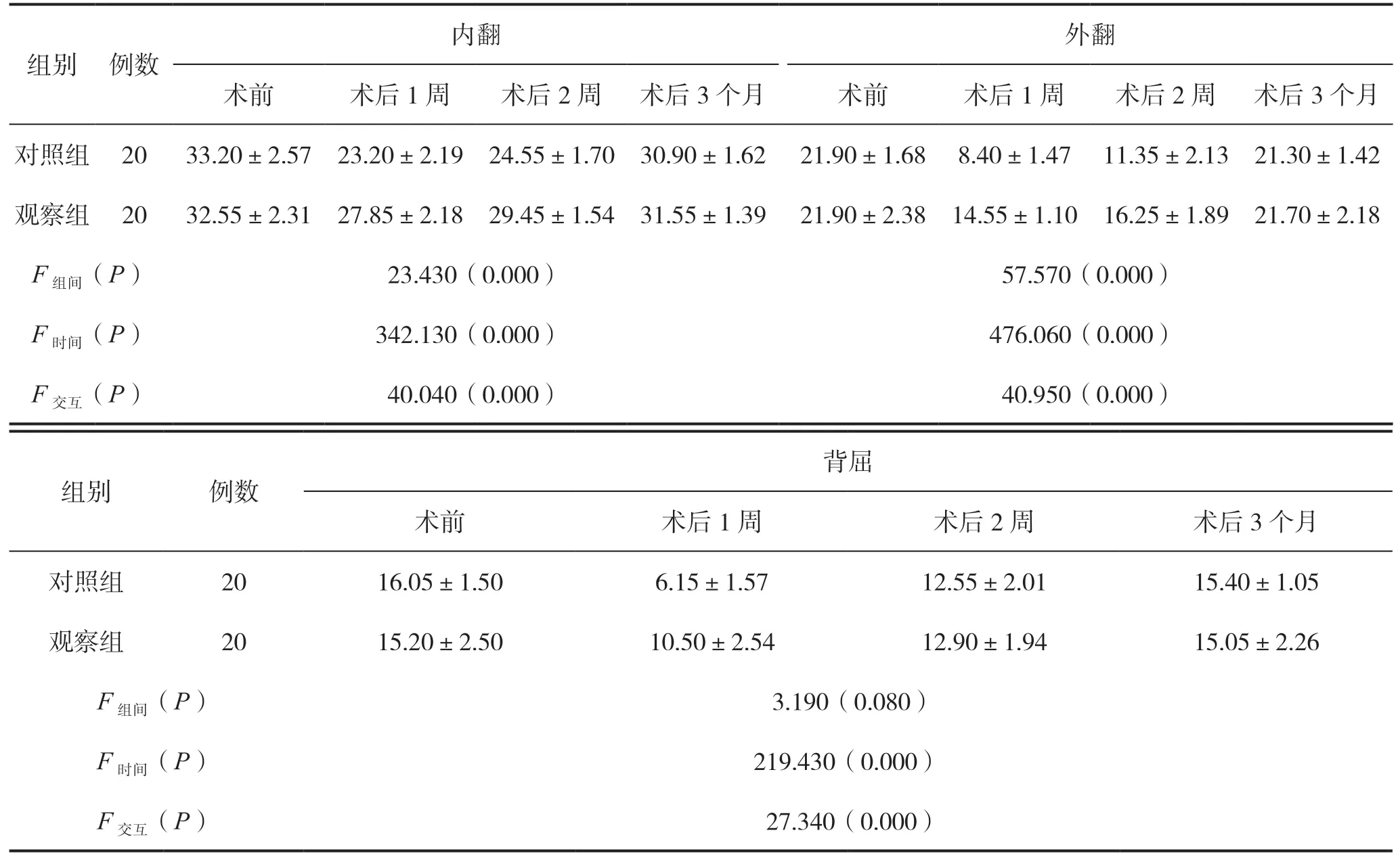

實施干預后,分別于術前、術后1 周、術后2周、術后3 個月,觀察兩組患者拇背伸肌力和踝關節運動度。結果顯示,兩組四時點,四項指標均呈先減后增的趨勢,時間之間差異有統計學意義(P時間<0.05);各時點均以觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P組間<0.05),除拇背伸肌力外組間隨時間變化的差異有統計學意義(P交互<0.05)。見表1、表2。

表1 兩組患者術側拇背伸肌力評分比較(分)

表2 兩組患者術側踝關節運動度比較(°)

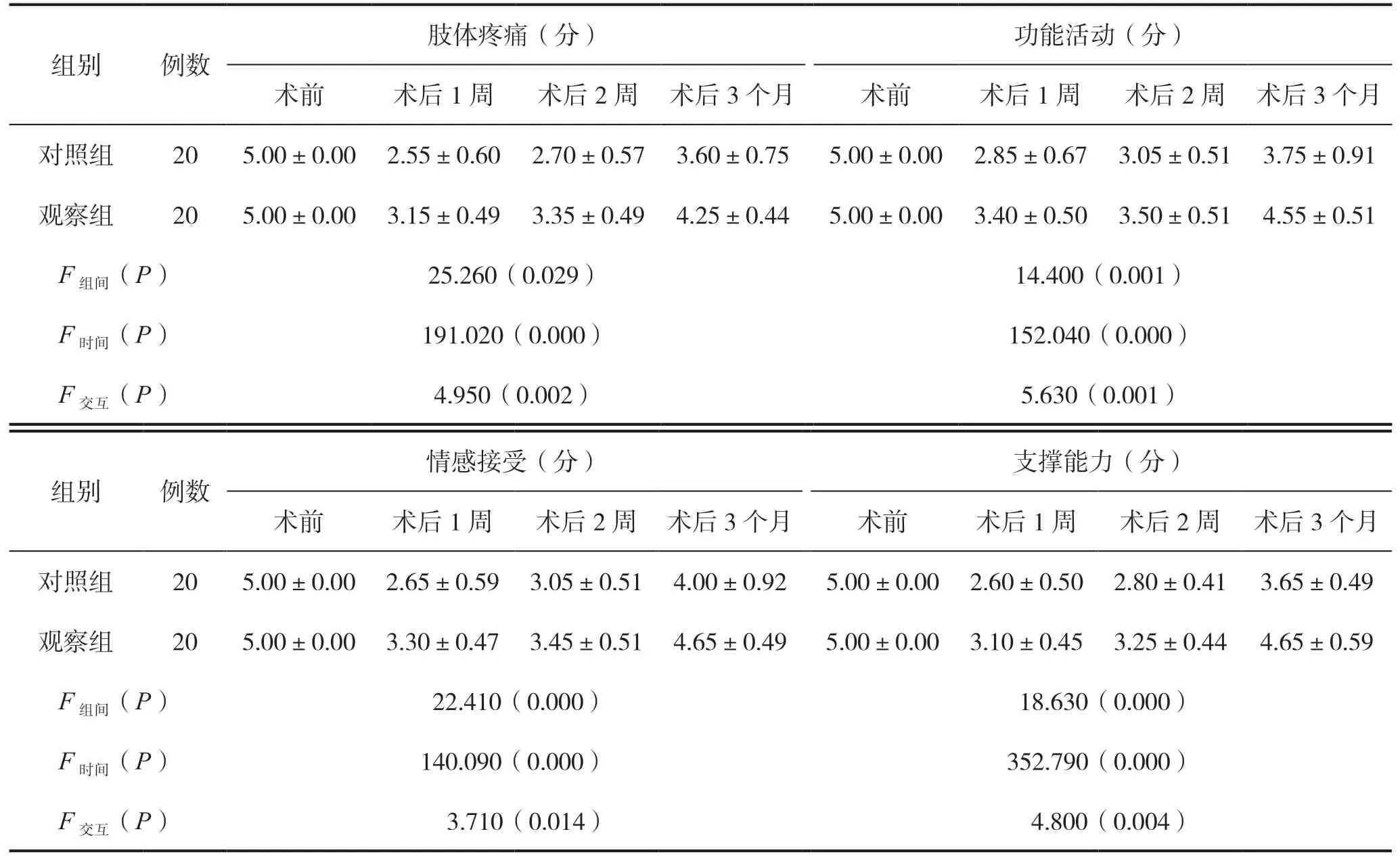

2.2 兩組患者不同時間術側下肢Enneking 評分比較

患者術前Enneking 各項評分及總評分均為5 分,對患者術后1 周、術后2 周、術后3 個月的肢體疼痛、功能活動、情感接受、支撐能力、步行能力、步態得分及總分分別進行組間比較, 結果顯示,兩組四時點,各指標均呈先減后增的趨勢,時間之間差異有統計學意義(P時間<0.05);各時點均以觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P組間<0.05),各指標組間隨時間變化的差異有統計學意義(P交互<0.05)。見表3。

表3 患者術側下肢Enneking 評分組間比較

3 討論

獲得性頜骨畸形主要指在手術治療腫瘤時,切除部分或全部頜骨引起的骨缺損,或因頜骨骨折錯位愈合或骨缺損造成的畸形[15]。在造成下頜骨缺損的各種原因中惡性腫瘤最常見[16]。為彌補頜骨缺損,臨床中不斷嘗試各種方法,近年來,游離腓骨瓣移植術逐漸成為主流。腓骨肌瓣皮瓣具有血管蒂長、血管口徑粗、切取范圍大、皮瓣薄、膚色質地好和供區損失小等優點,特別是在修復面頸部缺損時,手術可分上、下兩組同時進行,而且術中無需變換體位,節省了手術時間,提高了手術效率。同時游離腓骨瓣骨量充足,可提供20~26 cm 的組織長度,能夠滿足各種類型下頜骨缺損修復的需要。此外,腓骨具有骨膜和骨內雙重供血的特點,并且血管蒂長度充足,很容易連接對側頸部作血管吻合而無需靜脈移植。該手術的治療方案成熟,安全性、有效性及穩定性都較強,所以游離腓骨瓣移植術目前已成為修復各種類型下頜骨缺損最常用的方法[17]。

該類術式因為需要截取下肢部分腓骨及肌肉組織,不可避免地對供區下肢功能造成影響。例如,腓骨瓣制備需要切斷拇長伸肌,其主要作用是協助拇趾關節的伸展,故腓骨瓣術后患者會出現趾活動受限和肌力下降,使患者心理及生理上承受巨大痛苦[18]。既往的研究已經證實,下頜骨腫瘤切除術加上腓骨皮瓣修復術術后并發癥常見包括血腫、積液、腺瘺、創口裂開和供區并發癥,且其中以供區并發癥較為明顯,甚至有并發下肢深靜脈血栓形成的案例發生。而且在骨外傷方面,無論是從臨床表現還是電生理檢查來看,均已證實綜合康復療法的治療效果明顯優于單純藥物治療[19]。而既往的臨床進程中,對于該類患者關注點主要集中在手術本身及腫瘤治療,對術后下肢的功能狀態關注較少,即使對于術后恢復有所考慮,也多局限于下頜骨修復部位,容易忽視供區的術后康復和護理。因此,探討早期介入的康復訓練對于患者術后康復進程的影響非常必要。

早期康復意指康復醫學理念中的早期介入,通過對于患者病情客觀、嚴謹地評估,謹慎進行具有一定風險的康復治療活動。是由一系列適宜的、安全的和具有挑戰性的治療性干預措施,對患者進行及時干預,盡可能提前并加快康復進程。本研究中,通過對于供給側下肢術后生理狀態、功能狀態的客觀評估,設立一系列康復訓練計劃,并在術后72 h內開展,符合早期康復理念要求。本研究過程中康復進程被劃分為3 個階段,分別對應供側下肢術后骨質恢復的各個階段,遵循了康復醫學循序漸進的核心原則。因此,本研究的試驗結果具有較高的臨床可靠性。

本研究結果顯示,對于游離腓骨瓣移植術后患者供給側下肢早期介入康復訓練的優勢很明顯。在所有觀測指標中,僅有拇背伸肌力一項未在康復進程中受到顯著影響。通過Enneking 主觀量表評估中的首項“肢體疼痛”所反映的情況可以推斷,大部分患者在術后3 個月仍存在的肢體疼痛現象有可能是影響肌力表達的因素之一;此外,由于該肌肉處于肢體遠端,體積較小,且本研究中肌肉力量評估方法采用徒手肌力評定,有一定主觀性,可能存在誤差,后續研究中可以考慮通過肌電圖測試等方式優化此項評估。研究結果中還需注意的是,在術后3 個月的節點中,兩組間在客觀評估中的各項指標差異均無統計學意義,而Enneking 量表中所有項目的評分差異有統計學意義。在下一步研究中,將重點關注早期康復對游離腓骨瓣移植術后患者供區側下肢功能恢復的短期及長期影響。該現象可能歸結于臨床康復領域中試驗設計的局限性,即無法有效控制單、雙盲因素。觀察組患者極有可能在臨床過程中,通過與其他病友所受療法進行比對,或因參與康復訓練產生心理滿足等因素,主觀上對于自身功能水平呈樂觀態度。故此后續研究綜合分析、評價早期康復介入影響,并改良評價方式,選用如肌電圖等客觀指標,盡可能避免患者主觀因素帶來的潛在誤差。

4 小結

本研究結果發現快速康復外科理念的早期介入康復綜合訓練可以加速口腔癌患者供側下肢的康復進程,包括提升踝關節內翻、外翻、背屈主動關節活動度,并改善患者對疼痛、功能活動等主觀感受。因此,對游離腓骨瓣移植術后患者能進行早期綜合康復治療,可以有效減少下肢功能障礙及后遺癥的發生和影響,提高患者日常生活活動能力及生活質量,幫助患者更好地回歸家庭社會生活。