以塑之名

Mickey LV 至白 蒯樂昊

安東尼·葛姆雷穿梭一場時間棋局

有生之時

1979年,剛從藝術學院畢業的安東尼· 葛姆雷(Antony Gormley )來到美洲中部的莫哈韋沙漠,擲出一塊石頭,然后撿起在它22米范圍內的所有石頭,堆成一堆,再把這些石頭重新扔出去,將這里變成了一個格局不同的沙漠。這是他的第一件作品,他將其命名為《重新布置的沙漠》。

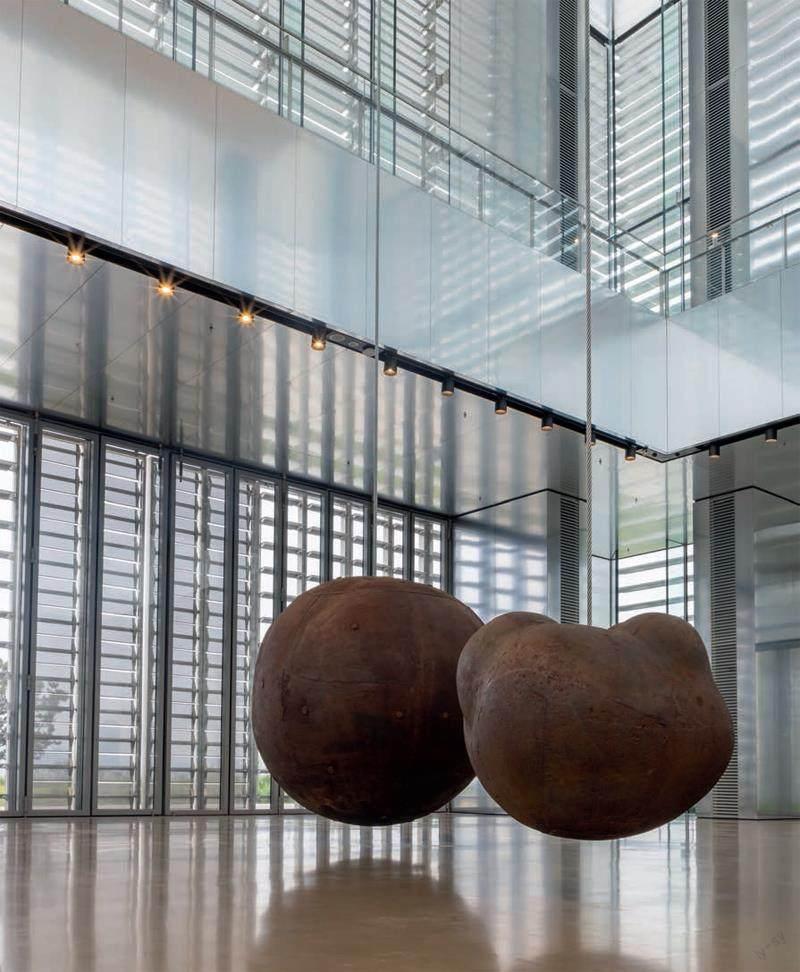

44年之后,葛姆雷已經成為當代最具影響力的雕塑家之一,他在青島海邊的TAG · 西海美術館——由法國建筑大師Jean Nouvel 設計——將他過去40年的雕塑作品放置在自然光線下的展廳之中,精心布置得“猶如棋局”一般,營造了一個格局不同的空間。他將展覽命名為“有生之時Living Time”。

走進“有生之時”的展覽空間,首先注意到天光與建筑的陰影落于雕塑陣列后面的墻上緩慢移動,猶如日晷一般。這是一個可以讓人以視覺感知到時間流動的空間,葛姆雷在空間內沒有采取任何人工的光線來進行干擾,保留了雕塑在自然光線下呈現的狀態,晨昏的變化,天氣的變化,都讓雕塑呈現出截然不同的狀態。

與他過去所有展覽截然不同的是,這次的作品陳列并沒有按創作時間順序為展覽線索,而是打破了原有線性時間的邏輯。過去40年的35件雕塑在展廳自然光線下成序列地展出。每個雕塑的放置位置都有被精心地設計過,沒有任何兩件創作于同一時期或者使用相同材料的作品被陳列在一起。整個雕塑的陣列猶如棋局一般,以一種無序中有序的方式呈現著。

“就宇宙存在的近140億年而言,智人的集體生命壽命是微乎其微的。有機生命在這里存在的3.5億年確實是非常短暫的時間。我所說的Living Time不是我的時間,而是你的時間,是觀眾體驗的時間。”他在邀請你緩步上前,深入雕塑的棋局之中,在沒有特定的觀賞順序,也沒有觀賞重點的情況下,任憑身體的感知,記憶的聯結,自由地穿梭;在每一個呼喚著人體的嚴謹構造面前,感受著自身的尺度與運動。

“我想時間不應該由時鐘來衡量,而是要用有生之時——Living Time來衡量。這是‘活在當下的時刻,我們所有因果和在工作生活中感受到的壓力都會消失,取而代之的是全身心沉浸于當下。如果我們能夠恢復我們的動物本性,擺脫我們認為的工作職責,我們就可以‘活在當下并與之共存。如果我們忘記了與死亡進程相關的恐懼,活著的感覺就會隨之產生,這就是有生之時。”

無邊際的身體

展覽現場,“有生之時”TAG ·西海美術館,青島,2023?藝術家攝影師?黃少麗

幾乎自人類具有自我意識開始,人體就是藝術的一部分。從古希臘時期到現代,人體成為了雕塑的經典話題,從米開朗基羅到里查· 塞拉,雕塑家們用不同的形式處理空間中的人體。對于葛姆雷來說,身體既存在,又不存在。他可以在雪地里摔一個跟頭、在雪地里留下一個坑;他可以站在巨大的、空曠的、虛無的、蠻荒的鹽湖中,或是站在特拉法加廣場的第四柱基上,讓自己的身影成為一天的雕像;他也可以通過吃面包,把物質的能量轉化到他的身體里。然后他可以通過扔石頭把這個能量又轉化到沙漠里。

“通過靜坐并體驗身體的內部空間是無邊無際、無對象和無限廣闊的。這些不完全是想法。它們是身體不同區域出現的感覺體驗,但也是身體分散的感覺。”葛姆雷在最新的雕塑作品《環形》中展現出他對身體在空間中存在性更深入的思考與探討:一條像莫比烏斯環的線條構造出的人體,邊緣反轉為里面,內為外,外為內,沒有起點,也沒有盡頭,像是閉眼就可以體驗到身體與深邃的宇宙相連,沒有邊界,沒有物體,無限延伸。

雕塑作品“擴張”系列有著與其他雕塑作品從視覺表達上的明顯不同,它們顯得沉重而龐大,憑借重力懸停在展廳中央。“這兩個懸浮著的《水果》和《身體》,它們把重力戲劇化了,《大地》和《最終產品》讓這種飄浮感接了地。”葛姆雷創造的這些鑄鐵的空心圓球,猶如巨型果實,又如同孢子。“果實或種子也是一種炸彈,這種潛力可以爆炸、表達和增殖。”回到生命最初的原始形態,又形成生命存在的循環。《大地》產生《水果》供給《身體》,而產生的《最終產品》又回歸于《大地》。在這樣的輪回中,昭示出生命不可言說的真實狀態——不生不滅。

用雕塑來影響世界

葛姆雷的雕塑作品中總是帶有著東方的體悟,這或許與他在大學時接觸《道德經》《易經》,在印度寺廟修行有深刻的關系。在他的雕塑中能感受到當下的覺醒、深刻的覺察與覺知,他的探索已經不只局限于身體與空間、意識與身體的范疇,而是擁有更遼闊的思考和宏大的人類話題。

如今在創作中,葛姆雷也不可避免地使用數字手段,從最初的掃描到模型的準備,再到作品的鑄造。但他認為忘記身體的存在并陷入虛擬空間是需要警惕的,“在疫情封閉期間,虛擬游戲的興起,使人們過度依賴。我們必須繼續生活并使用我們的身體作為與世界建立關系的主要工具,可觸摸的身體體驗是真正體驗心靈和思想的唯一真實途徑。”

覺察呼吸,覺知身體的存在,意識到所依賴的一切都來自于腳下,葛姆雷關注到中國高速發展的城市現代化進程,對于土地的疏離與遺忘。在《亞洲土地》作品里,葛姆雷重申了我們與地球的連接方式,與350個農民與學生,用130噸黏土創作出23萬小泥人雕塑。這件作品就像是回到了原始人類時代的最初手工藝術品,它們就像是對祖先和未出生者精神的喚醒,吸引著我們這些活著的人發問:“你在創造什么樣的世界?”

對于葛姆雷來說,他在用雕塑來影響世界:“雕塑可以調動人的身體,甚至操控人的身體,進而通過身體來影響人的思想。雕塑是一種行之于物的思維方式。它就像煉金術,能夠將一塊黏土或石頭變成完全不同的東西。雕塑的基本前提,回應了由來已久的觀點——‘物質至上。在這個虛擬數字時代,雕塑依然是質疑世界以及地球的重要方式——前者由我們所創造,而后者是我們創造的來源。”

聚集I,2003,可變軟鋼塊,75×51×64cm

推XIII,2015,生鐵162.5×45.5×44.5cm。?the artist攝影:張呈龍(平視空間)

《觸碰》,按摩凳、毛巾、硅酮、鞋,80×70×200cm,2011年

艾默格林和德拉塞特人生常態中無解的中間態

走進“拂曉”展覽有一種被騙的感覺——殘留的酒瓶、昏暗紅色霓虹燈的氛圍外加音響傳來的舞臺調試音……都在證明,這里是舞池,一場派對剛剛結束,我來晚了。這或許就是北歐藝術家組合,艾默格林和德拉塞特(Elmgreen &Dragset)的魅力之一,他們在雕塑一個空間,當你意識到的時候,觀展體驗已經成為他們作品的一部分。

俱樂部藝術美感

黑夜褪盡墨色的時刻,即是拂曉。在中文語境中,暗夜離去黎明即起,光亮一瞬拂開天穹,寓意希望與無限光明的未來。

站在天目里美術館一層展廳,此時已是巨型清水混凝土Club,迎來一場特殊的Party——即展覽開幕。主角并未真正到場,而是在地球另一端通過網絡與屏幕遠程狂歡。如同當下時間點許多人的境況一樣,物理空間是奢侈的,人與人的距離隔著媒介看似貼近又遙不可及。

艾默格林和德拉塞特初識于20世紀90年代的哥本哈根地下俱樂部“After Dark”,從此走上藝術創作的路程。在談到俱樂部時,艾默格林與德拉塞特表示:“俱樂部是聚會場所,是真實身體互動的場所,與你在屏幕上找到的任何東西都不同。在歷史和文化上,它們是越界的地方,是身份發展的地方,可以強化社群感,也是為少數群體提供庇護的地方——更不用說,俱樂部就是逃避現實的溫柔鄉……作為重要的社交場所,我們知道這些都推動著俱樂部的發展。如今,俱樂部似乎越來越面臨消失的危險,大量‘機構正在悄然退場。”

《短篇小說》,網球場:木材、鋁、油漆、三元乙丙橡膠和網;雕像:青銅、漆、衣服、獎杯和一個大理石網球,117.5×2000×905cm,2020年

而過去的3年,對許多俱樂部來說,是一段被空白和無奈占據的時間。沒有熬過而選擇關閉的俱樂部主理人,在疫情末尾來到一座美術館,參加一場俱樂部Party,也許有種無以名狀又不可言說的情緒。在試衣間等待按摩的男士,暗紅色燈光,靶心脫軌飛鏢盤,啤酒龍頭向外的吧臺,無法打開的VIP通道,獨自旋轉的雪納瑞狗,橫臥于舞臺上休憩身著粉色演出服的男模特……

更為重要的是,這些細節喚起了我們對于真實俱樂部的感受,正如德拉塞特說的那樣,“如果把美術館和畫廊空間變成俱樂部、醫院,一個人的家,或者像游泳池那樣的空間。這些對人來說是日常非常熟悉的空間,但你又知道是在畫廊美術館,在這樣的情況下觀眾和作品之間的關系就會變得不一樣了,每次都會有一種新的體驗。”

這種體驗的創新讓人們走出美術館后,對于日常生活場景又多了一份觀察,讓人不禁會想,那些家附近尋常的雜貨鋪也有著美術館級別的藝術美感。

規則本就不規則

“拂曉”延續著艾默格林和德拉塞特一貫以來的風格,作品中呈現的人類孤獨清晰鋒利,某些伴隨隱隱痛感。正如一樓展廳俱樂部中,懸掛于鋼索之上的身著黑衣的男子,衣服上的“what s left ?”(還剩什么?)讓人無法忽略。“這是一種中間態。男子上不去也下不來,維持在看似危險又穩定的境地里。如同最近幾年全世界遭遇的疫情事件一樣,人類常處于某種張力狀態,在兩端之間而非極致左右。而人類常常向往極致,與現實構成拉扯即是無解的常態。”德拉塞特向我們解釋道。

這個俱樂部囊括著看似不合常理的元素,似乎暗自穿行某種規則,也透露著自由宣言,規則本身即是不規則,打破的同時也意味新的建立。俱樂部容納孩童般的單純玩耍、成年人的欲望游戲,每一個熱愛俱樂部、曾經酣暢淋漓玩樂過的人,都會記得盡興而歸時,暗夜褪盡拂曉來臨,美好與疲憊地回到住所進入夢鄉的體感。無論曾經面對過怎樣的迷惘不安,都可以被撫平安慰。

《社交媒體( 犬)》,不銹鋼拉絲、油漆、電機、樹脂、人造皮毛,h = 106,? 204.2 cm ,2022年

從美術館一層往上,展覽借助不同空間又展示出全然不同的場景,他們似乎是派對后人們的狀態,也似乎與樓下的派對毫無關聯。6樓玻璃窗旁張望的白模雕塑——兒童、青年與輪椅上的老人,從對外界好奇張望到輪椅上無奈的垂垂老矣;網球場上代表勝利與失敗的兩個孩子,被并不快樂的情緒包裹著;神色黯淡的女仆兀自站立;禿鷲的虎視眈眈與空置嬰兒床;戴VR眼鏡共同玩耍的孩子們……

令人印象深刻的是,派對中那些逼真的人體作品在這里變成了大量的白模。這也是艾默格林和德拉塞特的常用手法,“我們經常會用最后漆成白色的雕塑或白色大理石材質來做成雕塑,和西方古典文化如古希臘古羅馬的藝術語言是有聯系的,就像我們曾把展覽做成大家熟悉的空間,這也是一種熟悉的藝術視覺語言,也會借助一些設計上經典熟悉的語言,對我們來說這是一種交流方式——用一些熟悉的語言和大家建立聯系,同時又說完全不同的故事。是我們的一種創作方法。”

正如德拉塞特談及,雕塑在作品中有點像第三人格。用自己的身體去發聲、表達,現場即興的行為和表演,這是他們早期創作的特點。隨著創作的轉型,逐漸轉向了裝置的創作,發現如果自己身體不介入,人形雕塑就成了發聲的渠道。當然,艾默格林和德拉塞特也希望可以更多利用現成品創作,然而實際上,很難找到如他們想象的現成品,因此每個展覽都更具獨特性。

男孩凝視

艾默格林和德拉塞特曾因得州沙漠中無法進入的Prada專柜蔓延于全世界社交媒體。也包括他們其他眾多的藝術項目在內,社交媒體與藝術已經變成了連體嬰兒,他們時常互相促進,也暗藏風險。

“社交媒體對藝術來說是雙刃劍,比較好的一面是它能讓藝術變得更多人可接觸了,因為不是所有人都住在大城市里,有很多機會可以去看博物館、美術館和畫廊的展覽。”談及社交媒體的影響,德拉塞特很有感觸,“我自己出生在挪威很北部的一個小鎮里,在那個時候生活中沒有什么機會可以接觸到藝術,當代藝術或視覺藝術。不好的一面就是社交媒體會把藝術變得非常景觀化,大家都期待藝術一定要看起來很酷炫、要很壯觀、要能夠馬上吸引人。然而,這種社交媒體導向卻與藝術史上眾多流派和運動所追求的藝術理想是矛盾的,但它們各自有各自的美學與哲學。在當前社交媒體的環境下就很容易被沖掉,也是很遺憾的事。”

不可否認,社交媒體在將藝術符號化和同質化,幾乎每隔一段時間,我們都能了解時下最火的打卡勝地。藝術家的作品則成了一個背景布,那些熱衷“打卡”的人們,或許從來不關注作品自身的表達,他們只在尋求一個新奇的地方可以拍出更美的自己。

這時候再反觀“拂曉”中那個出現很多次的男孩,藝術家之所以會選擇這樣一個意向,正是在于這個孩子有時也會讓他們想到童年,小孩有種特色,經常會和周邊格格不入,跟大人的規則是不一樣的,小孩更容易用腳接觸到地面,看事情的方式和大人不一樣。小孩更多會往外看,(像六樓的雕像)更注重周邊的事情。當我們都執迷于看同樣一塊手機屏幕時,是不是也可以像小孩子一樣,看看周邊的世界,美好的事物不見得是網紅定義的。

即使社交媒體中世界被粉飾為非黑即白,非左即右,幸好還有藝術凌駕于現實和假象之上。在展覽中身臨其境,奢侈又小眾。即便展覽成為社交媒體的打卡地,但依舊是小眾范圍內的事,藝術并非普羅大眾的精神所需,而普羅大眾實際上更需要類似的精神養料。

《還剩什么?》,硅酮、衣服、繩索、平衡桿,尺寸可變,2021年

Hi-Ne-Ni:一個有故事的房間2,Hi-Ne-Ni: A Roomwith a StoryNo.2,麻紙水墨Inkon Flax Paper,70×34×34cm,繪畫裝置 PaintingInstallation彭薇故事永不落幕

在南池子美術館的古典園林建筑中,觀看藝術家彭薇的新展《有故事的房間》,仿佛置身于一場經典的“雙重嵌套”敘事結構之中:畫面里是重重疊疊的故事,愛恨情仇,生老病死,發生在亭臺、高塔、庭院和回廊之間,而展覽空間就是真實的亭臺樓閣、假山回廊,這故事的迷宮,亦如鏡中鏡、夢中夢,觀看者在其間行游沉浸,直到自己也變成了畫中人、故事中人。

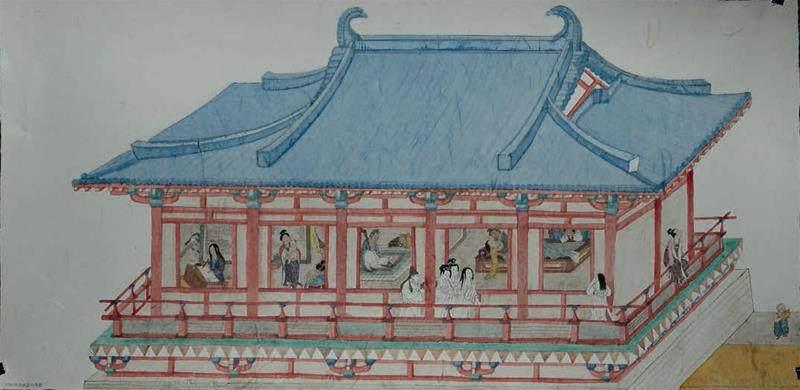

在中國的水墨傳統里,亭臺樓閣畫早已有之,自東晉顧愷之開始,已經對使用直尺描繪建筑的“界畫”有所論述。這一漫長的繪畫支脈,往往服務于描繪宮苑,書寫貴族風雅生活。山水畫中也多見建筑,點綴于崇山峻嶺或茂林修竹之間,文人高士,在建筑空間里,或靜坐,或烹茶,但這已經無法滿足一個當代畫家試圖復雜敘事的雄心。

“我不想僅僅是臨摹或抄襲古畫那些精妙的構圖,我不可能像古人一樣去畫一個茅屋,然后畫一個老頭在里面躺著就完了。建筑本身沒那么重要,建筑的重要,在于它給你講故事提供了空間、場地和舞臺。”只有那些迷戀傳統又不被傳統所縛的人,才能賦予傳統以新的生命。古人的建筑圖示,在審美意義上已經成為閉環,成為固化的經典。而彭薇在意的是讓她筆下的建筑,始終保持某種開放性,人類的悲歡離合在空間中循環往復,永不落幕。

60幅繪畫,20個動畫短片,3件裝置作品,這些被有機地整合在了一個古典的建筑空間之中。本雅明《講故事的人》中三個篇章:夢境、旅程、游戲教學法,也成為這些作品的展陳線索。一件身體裝置從天而降,麻紙包裹的肉身,從背后撕開的傷口仿佛羽翼,兩雙繡履,靜默如足跡,這三件裝置作品象征著藝術家本人的在場,引導著觀看之路。

“比如《節日》系列,節日本身其實是一種期許,它又帶著過去的傳說,那些故事都很怪誕,光中秋節的故事就有很多版本:什么嫦娥偷靈藥,什么吳剛伐桂,什么后羿被逢蒙所殺……我后來就明白了為什么魯迅會寫《故事新編》,因為那些故事本身都帶有非常詭異的色彩,吸引著你繼續編下去。所以本雅明說,‘講故事的人是把自身的經驗跟公共經驗混在一塊。把自己的感受和道聽途說、傳說全部摻在一起講。這就有點像我現在干的事。”

眼耳鼻舌身意六種不同感官成就的《六根》;無頭飛鳥從層層帷幕里窺得的《謠言》……她畫刺殺與復仇,畫思念和遺忘,女人焚燒書稿,斷絕癡情,孩子被倒提著沐浴,被放在天平的兩端一稱究竟,房間里的大象和生離死別的場面,讓人很難不聯想到剛剛過去的疫情;在南池子美術館真實的雕花回廊之間,燈光打在作品《回廊》系列上,在墻體和地面上又構成了幻影的回廊。所謂“講故事的人”,考驗的就是將人類所有經驗要素共冶一爐的本事。

把敘事畫進建筑,這個想法最早的源頭來自敦煌。在敦煌61窟,彭薇被壁畫里密密麻麻的建筑布局震撼,跟其他洞窟的佛教教義畫不同,61窟的壁畫主題帶有明顯的世俗氣息,它幾乎是一張大地圖,整個五臺山的每一座寺廟都被描繪在其中。當年梁思成和林徽因就是受61窟圖示啟發,按圖索驥,才找到了久被忽略的大佛光寺,找到了和敦煌壁畫上一模一樣的唐代佛塔。

在眾多古代建筑中,塔都象征精神屬性,寄托著人們對于崇高天界的致意。彭薇對“塔”的迷戀可以在眾多傳說中找到依托:雷峰塔、巴別塔、倫敦塔、象牙塔、舍利塔……在她的動畫作品《塔的晨昏》里,她讓故事在這些一層層疊加起來的空間里發生:最初不過是一張白紙,但大風漸起,擂鼓聲聲,空中紛至沓來各種建筑構件,象征著人世間的種種營造,從無到有,寶塔生輝,長著人臉的飛鳥,捧著燭火的飛天,如同信使一般,掠過寶塔里的那些吹笛的少年、佩甲的武士、心事重重的離人、騎著駿馬夜奔的女子……從明到晦,這是人間的日復一日,最后重又回歸白紙一張。敦煌眾多經變故事里也有“造寶塔”和“拆寶塔”的典故,暗喻一切無常是常的輪回。

彭薇相信,創作者無法真正隱藏和撒謊,她們必須把自己真實的喜怒哀樂投射其中,個體經歷又往往會跟公共記憶雜糅在一起,從而使創作者和觀看者彼此通約,完成共情。“我們如何與悲傷相處?如何度過漫長的困境?——人未必能夠說清自己的故事。我所畫的,就是種種說不清的故事。”

《講故事的人》作品里有四個女性講述者,除了你自己之外,你為什么會選擇淡淡糊、蔡文姬和伍爾芙來作為“講故事的人”?

直覺告訴我,脫口秀演員就是我們今天這個時代的“講故事的人”,尤其女性講脫口秀,以一種批判的或者是幽默的態度在表達,這是開創性的,以前的相聲演員也沒有女的。我喜歡淡淡糊,她有點靈,又有點憨,很像我小時候,她講的方言也像,加上她講的那些內容,什么“女人最美的年紀”“女神培訓班”……那些心理活動都是我年輕時感同身受的。

選擇蔡文姬當然是因為《胡笳十八拍》,蔡文姬是非常獨特的女性文學家和女史家,她本身的經歷也很坎坷,被擄到匈奴,被迫給匈奴貴族生了兩個孩子,后來被曹操重金贖回,“歸漢”的代價是她作為母親,不得不跟兒子離別,永不相見。宋代、明代的畫家都畫過《胡笳十八拍》,我知道的就有兩幅,一幅立軸,另一幅長卷,分別藏在中國臺北故宮和大都會,我很喜歡。《胡笳十八拍》曲詞也痛切,幾乎是蔡文姬一生的自傳,我就用我收藏的一個漢代女甬,來指代蔡文姬的形象。

我以前沒太看過伍爾芙的作品,直到最近我才發現她好重要,她是意識流作家,又是典型的女性寫作,所以就特別像一個女人在囈語。以伍爾芙為藍本的《時時刻刻》那部電影始終給我一種在水中的感覺,她的文字就像水波紋。伍爾芙的作品很前衛,到現在看依然帶有先鋒性,她對自我探索得非常深,能把一件小事寫得很大,所以我覺得她是女性“講故事的人”在西方的一個代表,是一個起點。我選用她的一段虛構寫作,她虛構莎士比亞有個妹妹,一個16世紀的女性,她跟莎士比亞有著同樣的家庭背景、同樣的抱負和智力,卻有著完全不同的遭遇。父母不讓她讀書,她只能偷偷讀。莎士比亞早早結了婚,但還可以出去浪,做自己想做的任何事。而她嫁給了一個老實巴交的演員,自己也想去演戲,在劇場門口就遭到別人的嘲笑,說這是不可能的。事實上那時候的女性除了成為某人的配偶之外,沒有什么其他的身份。男性享有大量的自由,而女性只有大量的阻礙。

這幾年開始嘗試用動畫的形式來做作品,是不是突破了你的舒適區?動畫的快感跟繪畫的快感又有什么不同?

繪畫就呈現一個想象的結果,當敘事足夠復雜,你想說的東西足夠多的時候,你就會忍不住想讓它們動起來。一旦人物有了動作,有了時間屬性,它所表達的情緒跟紙面上二維的繪畫是非常不同的。我過去的繪畫經驗,其實不足以覆蓋動畫,我也只會最簡單的技術,動畫的快感,對我來說,只有做好的那一刻有快感,中間全部過程都很折磨。一做動畫我就會意識到,怪不得說電影是工業、動畫是工業,這是人家一整個產業鏈在做的事情,而我是一個人在做。但是當一個動畫作品做好,節奏、畫面、情緒,都完全是我想要的樣子,最后又能匹配上天衣無縫的音樂,那一刻還是會有巨大的快感。

當我們回溯繪畫的歷史,會發現越是古老的繪畫,敘事性就越強,在你的敘事性繪畫里面,也能明顯感受到文藝復興早期意大利濕壁畫和敦煌壁畫對你的影響,相比之下,這兩者你受哪個影響更深?

可以說旗鼓相當。好的藝術在本質上都是相似的。意大利的濕壁畫都是為建筑服務的,它把所有的故事統統畫在一起。敦煌最有名的《舍身飼虎》,它也是大大小小佛教故事堆在一起講。意大利濕壁畫跟敦煌相比有個最大的特點,西方那時候透視法開始出現了,等于他們發現了一個新的技巧,你去看弗朗切斯卡的畫,你會明白他是個數學家,他通過數學發現了一個新的畫畫方式。敦煌當然更東方、更二維、更自由,但畫工的方法也一直在變,你去看敦煌最精彩的285窟,他的繪畫方式變得如此不同,這是敦煌給我的啟示。敘事畫的魅力在于它挑戰了一個畫家最大的能力,讓不合理的故事變得合理,意大利濕壁畫和敦煌壁畫同時深刻地教育了我,讓我發現故事性繪畫的偉大。

大房間2A Large RoomNo.2,紙本設色,70×140cm,平面繪畫 PlanePainting,2020年

回廊6Corridor No.6,紙本設色,60×180cm,平面繪畫 PlanePainting,2022年