歐洲重復使用運載火箭發展路線分析

王林(北京航天長征科技信息研究所)

歐洲作為世界主要航天地區之一,十分重視進入空間能力和運載火箭技術,特別是在低溫氫氧推進技術、大型商業載荷發射能力方面,處于較為先進的水平。但近年來在垂直起降復用火箭技術發展如火如荼的背景下,歐洲的重復使用火箭技術發展卻相對緩慢。實際上,歐洲最初對垂直起降重復使用技術方案路線持觀望甚至是反對的態度,在太空探索技術公司(SpaceX)開展獵鷹-9(Falcon-9)火箭復用技術研究和驗證的過程中,空客公司(Airbus)在2015年提出了一子級發動機部段采用帶翼滑行的升力式技術方案——“艾德琳”(Adeline),雖為應對措施,但并沒有得到實質性的進展。

在“獵鷹”系列火箭的垂直起降復用方案越來越成熟,技術、操作和經濟性方面的可行性都得以證明后,歐洲也緊隨其后,積極開展方案論證,在歐洲航天局(ESA)層面上形成了較為清晰的規劃路徑和技術發展路線。

盡管如此,作為多國合作組織,本身要面臨很多管理上的問題,而歐洲航天機構在重復使用技術上的積累也相對薄弱,未來經費支持規模就相對有限,項目進展也比較緩慢,前景仍存在不確定性。

1 背景環境

國際商業發射市場競爭優勢不再

歐洲是國際商業發射市場上的重要力量,在最強勢的時期,其阿里安-5(Ariane-5)火箭曾占據了半數市場份額。然而,近年來因獵鷹-9火箭發射價格大幅降低,而且極高發射頻率提供了更多進入空間機會,導致阿里安-5市場份額急劇下降。盡管歐洲航天局為阿里安-5火箭提供了更多財政補貼,并在新一代阿里安-6火箭上引入各種新理念、新技術,試圖大幅降低發射價格,但仍不能從根本上解決問題。為了保持歐洲在國際商業發射市場上的存在,繼續以商業發射市場收入支撐其運載火箭技術及產業的可持續發展,勢必需要發展重復使用技術。

自主進入空間能力遭受嚴峻挑戰

2022年俄烏沖突爆發后,俄羅斯以中斷火箭和發動機國際合作來應對西方制裁。歐洲從俄羅斯引進的“聯盟”(Soyuz)ST火箭項目中止,“伽利略”導航衛星、“哨兵”(Sentinel)偵察衛星等重要載荷發射受到嚴重影響,歐洲自主進入空間能力上的缺陷暴露無遺。與此同時,阿里安-6火箭因為疫情以及各類技術問題,研制進度嚴重滯后,2023年年底的首飛節點仍有再度推遲的風險,而阿里安-5火箭僅有2枚可用,更新換代過程中很可能會形成真空期。另外,“織女星”(Vega)系列小型火箭近年來也連續遭遇失利,使得歐洲的航天發射活動雪上加霜。因此,歐洲面對世界范圍內發展重復使用火箭的大趨勢,在“阿里安”系列主力火箭更新換代過程中,也更加積極地思考和調整未來發展路徑。

未來空間探索路線圖需要更全面的發射能力

歐洲航天局在2022年7月和2023年3月連續發布了《“新世界”2030+戰略路線圖》《太空革命:歐洲太空探索發展的現狀與愿景》兩份關于未來空間探索的規劃和倡議,充分表達了想要抓住航天產業大發展的機遇,特別是空間探索從近地空間向地月空間轉移的節點上,既要與美國合作開展深空探索,也要突出自己的能力特色,發展近地軌道科研和駐留平臺、構建自主載人登月能力、提升對火星的認知程度,空間探索活動的規模將大幅提高,對發射能力的需求和要求更高。

商業航天新勢力尚未有效發揮作用

伴隨著航天產業的持續正增長,歐洲商業航天力量也在快速發展,德國、英國、法國、西班牙等國家出現了二十余家運載火箭創企,而且歐洲航天局從2019年啟動了代號為“助推!”(Boost!)的項目,專門用于支撐歐洲新興航天運輸創企的發展,提供資金支持。不過,相比美國國家航空航天局(NASA)“國際空間站”(ISS)貨運補給任務下數十億美元的經費支持,Boost!項目經費僅為1億歐元左右,很難培育出規模較大的新興創企。因此,歐洲火箭創企都集中于研制小型運載火箭,對于重復使用火箭的技術發展貢獻微乎其微。

2 發展路線分析

在上述背景下,歐洲發展重復使用運載火箭的需求顯得更加迫切,并逐步形成了較為清晰的發展路線,即:在2030-2040年的遠期框架下實現“阿里安”系列復用火箭型號的研發應用;在2030年前的近期框架下利用規模逐步增大的垂直起降驗證機開展技術演示驗證;在具體實施路徑方面則是以“未來運載器準備計劃”(FLPP)作為依托提供項目經費支持。

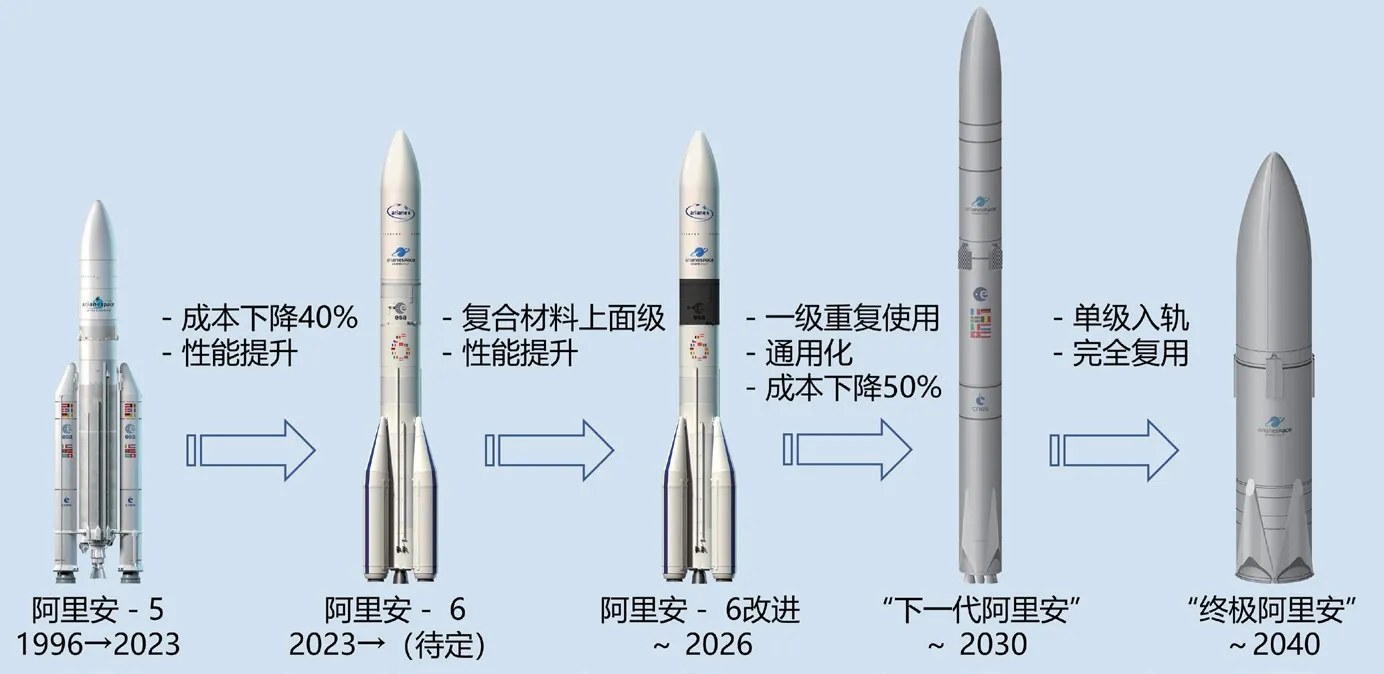

“阿里安”系列復用火箭型號規劃

“阿里安”是歐洲的主力火箭和自主進入空間能力的基本保障,也將是歐洲結束對俄羅斯和美國等外部力量依賴的關鍵,因此歐洲重復使用運載火箭的發展也是以“阿里安”系列火箭為核心:第一步,從阿里安-5火箭過渡到阿里安-6火箭,實現主力火箭升級換代;第二步,研制復合材料低溫上面級,探索應用“普羅米修斯”(Prometheus)復用火箭發動機的氫氧版本,提升阿里安-6火箭的性能;第三步,“下一代阿里安”(ArianeNext)到2030年實現一子級垂直起降重復使用,一二子級結構、動力實現通用化;第四步,到2040年實現垂直起降單級入軌方案的“終極阿里安”(ArianeUltimate)。

“阿里安”系列主力火箭的重復使用型號發展路線圖

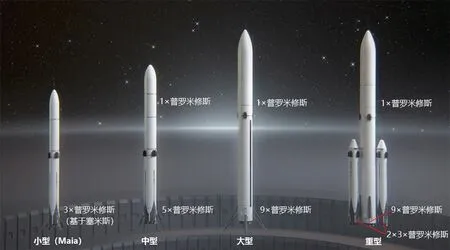

“下一代阿里安”復用火箭將逐步提升規模

阿里安集團(ArianeGroup)作為“阿里安”系列火箭的主承包商,為“下一代阿里安”設計了規模從小到大、構型從簡單到復雜的具體發展路徑,動力系統采用在研的“普羅米修斯”液氧甲烷發動機。“瑪雅”(Maia)小型重復使用運載火箭作為初始構型,將直接以“塞米斯”(Themis)驗證機為基礎發展而來,并且是由阿里安集團新成立的瑪雅航天公司負責研制,發揮新興商業航天企業快速靈活的優勢。之后,阿里安集團再逐步增大箭體結構,發展直徑更大、一子級“普羅米修斯”發動機數量分別為5臺和9臺的中型和大型復用“阿里安”火箭。最后,在大型“阿里安”復用火箭的基礎上,捆綁2枚“瑪雅”小型火箭一子級作為助推器,實現并聯構型的重型“阿里安”復用火箭。

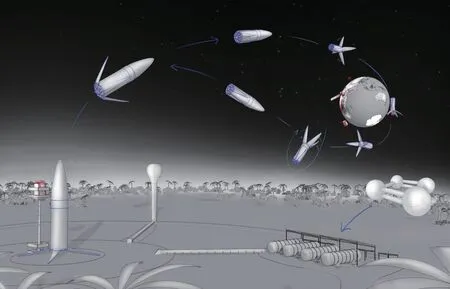

“終極阿里安”構型通過采用新型輕質材料、3D打印技術、新型高能量密度推進劑、可復用熱防護技術、人工智能、高性能計算器、靈活遙測技術等,將在2040年前后實現單級入軌的目標,且地面設施會得到最大程度的簡化。不過,目前“終極阿里安”構型還處于設想階段,還需要很多基礎能力和關鍵技術的突破。

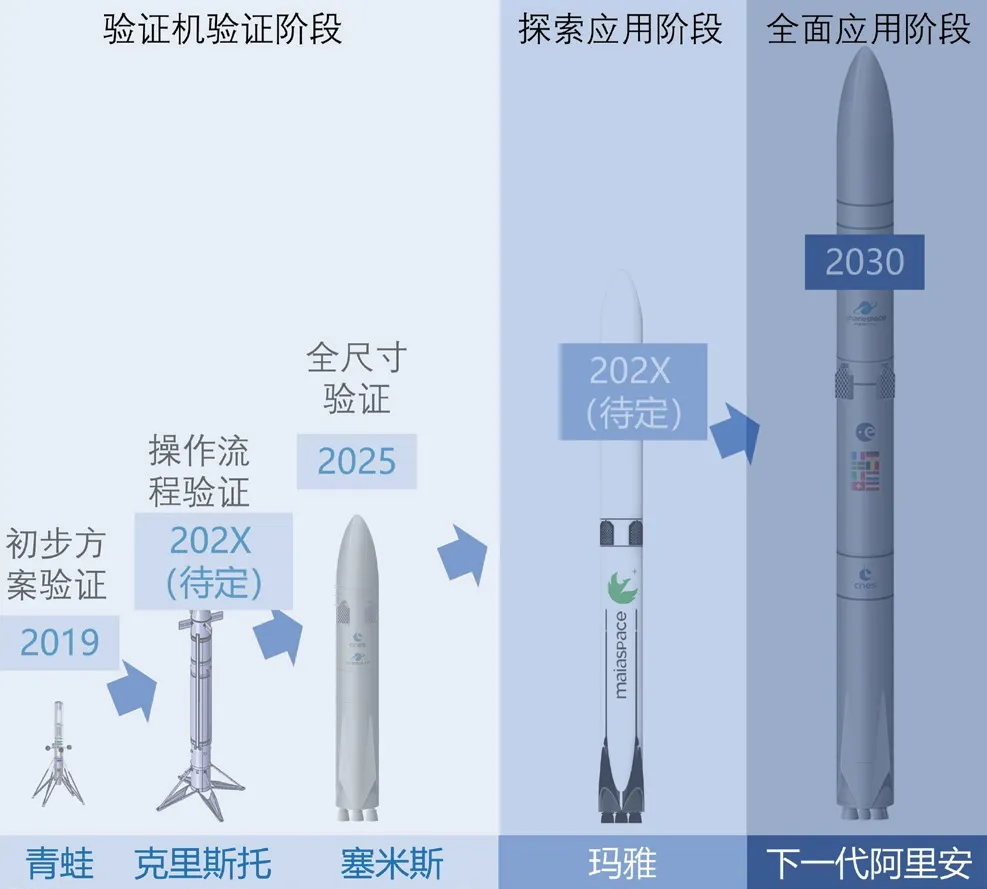

規模從小到大的技術驗證路線

SpaceX公司的獵鷹-9火箭在2015年取得一子級著陸回收的突破后,歐洲積極響應,從2015年開始醞釀和啟動垂直起降驗證計劃,設立了“青蛙”(Frog)、“克里斯托”(Callisto)、“塞米斯”三項計劃。在后續發展過程中,阿里安集團提出以“塞米斯”全尺寸驗證機為基礎,先發展“瑪雅”小型復用火箭作為過渡和應用驗證,再全面應用“下一代阿里安”復用火箭。

“終極阿里安”模型的概念圖

規模逐漸增大的技術驗證路線

“青蛙”驗證機是由法國國家空間研究中心(CNES)以驗證垂直起降復用方案的制導、導航與控制(GNC)為目標的小型驗證機項目,直徑僅為0.3m,在2019年已經完成低高度跳躍試驗。“克里斯托”項目同樣由CNES牽頭,德國航空航天中心(DLR)和日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)共同參與,直徑為1m,重點驗證地面操作和周轉時間,計劃于2024年首飛。“塞米斯”項目是由歐洲航天局主導的全尺寸垂直起降驗證機計劃,直徑為3.5m,采用3臺“普羅米修斯”發動機,目標是對火箭一子級飛行包絡的驗證,明確“下一代阿里安”復用火箭方案,計劃于2024年開展低空飛行試驗,2025年之后開展高空飛行試驗。在“塞米斯”項目實施初期,CENS和阿里安集團于2019年初構建“阿里安工廠”(ArianeWorks),借鑒美國洛馬公司(LM)“臭鼬工廠”(SkunkWorks)的做法,鼓勵承擔風險,以提高創新項目的效率。

歐洲的3型重復使用火箭技術驗證機是全新研制的硬件和軟件系統,需要從頭開始對結構、控制、動力、氣動等方面開展深入的論證和研究,雖然能夠更加系統地掌握垂直起降技術,但耗費周期很長,向“下一代阿里安”復用火箭轉化應用的周期將會非常漫長。

未來運載器準備計劃

為了實現上述型號發展路徑和技術驗證計劃,歐洲航天局主要依托“未來運載器準備計劃”實施“普羅米修斯”液氧甲烷發動機、“塞米斯”垂直起降驗證機,以及其他相關關鍵技術的預先研究工作。

“普羅米修斯”液氧甲烷重復使用火箭發動機,是歐洲發展重復使用火箭的基礎,成本將降至現役火神-2(Vulcan-2)發動機的1/10,大約為100萬歐元,計劃在2030年前后和“下一代阿里安”復用火箭同時投入使用,共用于一二子級,以通用化來降低制造成本。在技術方案上,“普羅米修斯”發動機推力為100噸級(研制過程中仍在持續迭代優化和提升推力),具備30%~110%大范圍變推力能力,循環方式沿用火神-2發動機的燃氣發生器循環。“普羅米修斯”發動機首臺工程樣機已經應用于“塞米斯”驗證機的首個地面操作樣機(T1G),并在2022年年底基于該樣機進行了首次試車,同時對發動機、貯箱及增壓輸送系統進行了驗證。截至2022年年底,歐洲已經為“普羅米修斯”發動機投入超過2.5億歐元的研制經費。

“塞米斯”項目作為垂直起降技術方案驗證的關鍵,包括多個樣機產品,其中結構樣機和地面操作樣機已經完成。歐洲計劃從2024年開始利用低空飛行試驗樣機進行起降試驗,而高空飛行試驗樣機很可能會到2027年之后才能開展試驗。截至2022年年底,歐洲航天局和歐盟已經為“塞米斯”項目分別提供了3300萬歐元和3900萬歐元的經費支持。

除了“普羅米修斯”和“塞米斯”驗證以外,歐洲航天局還在FLPP計劃下開展了柵格舵、多發動機并聯設計、健康與使用監測系統、檢測維護所需的診斷技術、推進劑管理等相關技術預研活動,為2030年的“下一代阿里安”儲備技術。

3 幾點啟示

在當前重復使用運載火箭技術發展的大趨勢下,歐洲的應對并不算滯后,形成了非常清晰的發展邏輯和路徑,并取得了一定成效,然而受制于基礎能力、技術積累、經費投入和管理模式等多方面因素,歐洲垂直起降技術發展速度相對緩慢。通過對歐洲重復技術路線的總結,得到以下幾點啟示。

(1)持續開展技術準備活動,支撐型號發展路線的優化調整

FLPP是歐洲實現復用火箭的關鍵所在,其重心也正在轉向“下一代阿里安”復用火箭開展技術驗證和儲備。歐洲航天局在2004年啟動FLPP計劃,最初是為阿里安-5之后的下一代火箭研發和準備相關技術,后來逐漸發展更廣泛技術預研活動,不再限定于具體型號,針對推進、結構、材料、工藝、電氣和制導控制等領域新技術發展形成了穩定的經費和項目支持。歐洲針對運載器領域的新技術需求,設立專門的預研計劃,堅持長期持續投入,能夠有效支撐新型號的發展,而且能夠在一定程度規避和減緩風險,允許對技術路線進行試錯和調整,支撐型號發展路線的優化。不過,FLPP這類專門的預研計劃也有其不足之處:研發和準備周期長,面對突破性變革(例如垂直起降技術),很難快速迭代轉化形成技術能力。

(2)發展環境和背景情況不同,需要尋求最優的管理和研制模式

歐洲航天局作為多國合作研究機構,先天發展就要受到一定限制,只能在強約束條件下尋求最優解。歐洲復用火箭型號和技術驗證路線的選擇規劃上,遵循了從小到大、從簡到繁的原則,逐步實施,盡管效率較低但仍能保證順利實施。在研制管理上,采用“阿里安工廠”臨時性創新攻堅團隊的模式,在一定程度上平衡了效率和風險間的矛盾,使得后啟動的“塞米斯”驗證項目反而優先于先啟動的“克里斯托”完成了前兩臺樣機的研發,并開展了地面試車活動。因此,在發展環境無法改變的情況下,借鑒先進做法,結合自身實際,優化管理方式和研制模式,從系統層面上尋求效能提升,也是歐洲重復使用運載火箭發展路線中有價值的參考做法之一。

(3)需要豐富技術和能力積累,才能發揮新興商業航天企業的效率優勢

從發展路線中可以看到,歐洲重復使用火箭的發展主要還是依靠歐洲航天局等政府研究機構,以及阿里安集團等傳統火箭承包商,似乎未能充分借力商業航天發展的大潮,在效率上與美國SpaceX公司形成了鮮明對比。這其中的主要原因還是在于歐洲航天機構的重復使用技術積累較為薄弱,大多都集中在方案研究上,多是“紙上談兵”;而“過渡性試驗飛行器”(IXV)等為數不多的飛行驗證過于聚焦單項技術,缺乏系統性。相比而言,美國NASA有總投資規模超過2000億美元的航天飛機項目,不僅實現技術突破,而且30年的運營中積累了豐富經驗;更是通過“國家空天飛機”(NASP)、“重復使用運載器”(RLV)等國家工程持續推動發展,從而能夠拿出足夠的技術向新興企業轉化,培育出SpaceX公司這類企業。因此,歐洲和SpaceX公司之間的鮮明對比,并非僅僅是表面上關于傳統航天機構和新興航天創企之間的效率差異,更多地還是源于歐洲相對美國在重復使用運載器工業基礎上的巨大落差。所以,短時間內歐洲航天領域也很難出現類似SpaceX公司的獨角獸。