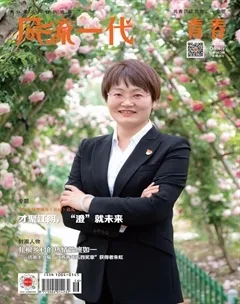

徐霞:教育的“溫度”

“我經常在想,到底能給學生留下什么?有時候,學生跟我聊的最多的可能不是考出好成績,他們反而關注一些小細節,比如一次課外實踐活動、一次戲劇演出、一場辯論賽等。這讓我意識到,要為學生創造更加多彩的舞臺,告訴他們,除了學習,社會閱歷、社會實踐能力、社會責任感都是值得銘記的青春記憶。”從教17載,江陰高級中學團委書記徐霞在教授學科知識之外,還特別注重學生的德育發展,她總是能用學生們喜聞樂見的方式,向他們傳遞教育的“溫度”。

青春里的“小確幸”

徐霞2006年走上工作崗位,2012年開始參與學校的共青團工作,后來成了校團委書記。

她喜歡和學生在一起,這跟她的性格有關,她比較外向,喜歡組織學校的社團搞活動。

對高中生來說,高考是一項無法回避的硬任務,學習自然是重中之重。徐霞認為,高中三年,如果學生眼里只有分數,談起高中生活,永遠只記得考了第幾名,這樣的青春是不是有點蒼白?

她想給學生的高中生活添上一些色彩。

2012年暑假,她組織學生開展“小城有大愛”公益助學活動,通過慈善義演進行募捐,募捐所得全部捐給江陰一些特殊的孩子或新市民子女。

這個活動持續至今,徐霞說:“學生畢業后,一說起學校,馬上會想起在某一個夏天如何籌劃、組織、開展活動,他們對學校是不是有特別的記憶?”

“小城有大愛”就像一個起點,戲劇節、辯論賽、手工DIY、攝影、短視頻拍攝和剪輯……豐富又多元的活動越來越多,徐霞逐步調動學生們的熱情,他們也樂于跟她一起出點子設計有趣又有意義的課余活動。有的初中學生考進學校后驚嘆,怎么活動比初中還多?徐霞說:“學校讓學生充分施展,社團都是學生當家,社團的負責人在某一方面是有特長的,能帶領一個班或一個社團的同齡人共同成長。”

拿戲劇節來說,學校排演的劇目表現出眾,還參與了江陰市相關部門組織的公開演出。

學校要選拔活動主持人,以前,有的學生可能會說:自己哪有機會參加主持人選拔?老師都是挑成績最好的學生當主持人。徐霞選主持人不管成績如何,也不管以前有沒有主持過節目,只挑聲音最好聽的。所以,被選中的學生在活動結束后,對自己有了不一樣的認識。有的學生說:“老師,我以前從來沒當過主持人,自從你讓我主持了一次軍訓結業典禮之后,我突然發現原來我會主持活動,而且我的聲音那么好聽,從來沒有人跟我說過我的聲音好聽。”

每年高考結束,徐霞會組織畢業生自主設計活動給母校留下最后一份禮物,之后,學生們帶著對母校的眷戀奔向各方。

小切口講好大道理

徐霞是江陰市委宣傳部黨史學習教育宣講團成員,黨的二十大閉幕后,她到機關、社區、學校、企業進行宣講,主要講黨的精神譜系。此前,美國《時代》周刊曾報道過無錫、江陰,她就以報道中的元素為抓手,向宣講對象闡釋什么是中國式現代化。

她還是學校的政治老師。學生們應該都有這樣的感受,政治課有時候難免枯燥。

徐霞說:“政治課都是理論性的知識,雖然學生在初中有一些理論鋪墊,但想把政治認同感講好其實很不容易。”

徐霞舉了個例子,如何講好“四個自信”?如果讓學生背誦,他們都能背出來,但如何讓學生理解呢?

徐霞選了小的切口。2021年,河南多地因下暴雨遭受水災,國內一家企業慷慨解囊,她就從企業的行為入手,向學生解讀中國文化、民族的精神內涵,中國人面對大災大難時眾志成城的堅定意志,進而延伸到文化自信。

在講制度自信時,她以基層群眾自治為切口。她給學生講村委會和居委會的作用,有的學生認為,村委會和居委會不就是那些大媽嗎,這有什么可講的?哪里有制度自信?

此前,新冠肺炎疫情來勢洶洶,國家實行果斷的防控措施。徐霞讓學生們從生活中尋找基層群眾自治的故事。以前,徐霞也問過學生有沒有參與過居委會或村委會的活動,學生們大多搖搖頭。在上這次課的時候,不少學生說,被封控在家里時,社區或村委會的工作人員曾上門送菜、收垃圾、送口罩、登記做核酸,那個時候,才覺得社區或村委會提供的各種幫助很重要。

上完課,徐霞發現了學生的變化。疫情防控形勢趨緩但仍需要檢測核酸時,有學生在暑假期間去社區或村里做志愿者,幫助登記居民的相關信息。“制度自信這幾個字不難背誦,但學生有了這樣的切身感觸后,政治認同感自然就有了。”她說。

讓學生當學校的主人

徐霞還承擔了學校的德育工作,她特別提倡自主德育,即規劃自設、活動自創,管理者和被管理者全部由學生來完成。

在校領導的支持下,徐霞準備做一些不一樣的嘗試——在學校開展“學生社街”項目。

學生社街,大意就是讓學生成為學校的主人,將學校以社區為形態進行管理。此舉一方面鍛煉學生的能力,另一方面是在一個相對封閉的空間里讓學生提前接觸社會。

比如校園郵局,全部由學生擔任里面的各個職務,負責學校師生的報刊、雜志征訂;學校有文創產品,做好之后要售賣,也通過校園郵局寄遞,讓學生有類似開公司一樣的全流程體驗。

還有校園銀行,徐霞正在跟社會上的一家銀行對接,請銀行相關人員來學校進行指導,讓學生體驗一下資金在銀行流動的過程,之后再了解、熟悉銀行如何運轉。

校園郵局可能會有一些收入,這些收入是否要存入銀行?是否要進行投資?該怎么決策?她跟銀行的工作人員商量,想請對方一個月來學校一次,指導學生如何掙錢、花錢。

未來,徐霞還想開辦一些校園公司。高三學生即將進入大學,他們面臨的問題之一就是理財,能不能做校園理財指導?她想跟銀行探索更多的可能。

學校有咖啡社,學生也喜歡做咖啡,徐霞想探索能不能把閱讀和咖啡結合起來。“校長已經在謀劃把那塊地方給我們了,然后問我怎么裝修。”她說,如果裝修,就選擇學生喜歡的工業風,“很多時候,我們總覺得學校就應該按照那種很正統的方式進行教育,大家有沒有想過,教育工作者是不是也應該選擇一種學生喜歡的方式呢?”

校領導告訴徐霞,搞活動不能流于形式,要搞就搞對學生有觸動的活動,哪怕是一個很小的活動,哪怕是給學生帶來一點點成長都行,要抓住每一個教育契機。

分數之外,學生們的未來還有很多可能性,而共青團工作讓徐霞學會從不同的角度認識學生,為他們提供相應的平臺,挖掘他們的潛能,給予他們更多肯定。