智能自行車鎖

適量的騎行有助于提高免疫功能、促進下肢血液循環、增強心肺功能等,對于正處于身體發育階段的學生群體來說,是一種非常合適的運動。

根據調查,我校在校學生約5000人,其中騎自行車上下學的學生約650人,占總人數的13%。騎自行車是一項綜合運動,其好處如下:屬于有氧運動,能充分吸入氧氣,呼出二氧化碳,體內ATP消耗更多熱量;可以鍛煉下肢深部肌群如股二頭肌、股三頭肌、股四頭肌等肌群的協調能力,提高人靜息基礎代謝率;可鍛煉小腦的平衡功能和周身協調能力;可對下肢肌肉進行有效拉伸;等等。

自行車多以山地車和公路自行車為主,自行車本身不帶鎖體。使用的鎖體多為傳統的U形鎖或鋼絲鎖,但這些鎖需單獨攜帶、人工上鎖、鑰匙開鎖,其中任何一個環節出現問題都有可能導致自行車被盜或被錯騎。因此,我想參考家庭智能門鎖設計一款智能車鎖,為學生的自行車增加安全保障。

一、設計原理

目前不提倡學生攜帶智能手機入校,所以物聯網的功能并不適用,需尋找其他方式智能感知自行車的狀態,使自行車處于非騎行狀態時能實現自鎖。

同時考慮到鑰匙的攜帶具有不確定性,所以可借鑒智能門鎖的工作原理,使用指紋、面部識別(面部識別掃描人臉時的耗電量較大,防水要求高,對安裝位置及光線有要求,可以忽略)等身份識別特征完成開鎖。該設計涉及電控裝置,一旦電池缺電會導致電控設備失效,所以需要提供電量提醒功能,并且支持使用外接電源開鎖。

基于上述功能的實現,我通過在網上和圖書館查找資料了解到,可以選用單片機控制板、光電傳感器、壓力傳感器、步進電機、電機驅動模塊以及指紋識別模塊。其中最重要的部件是指紋識別模塊、光電傳感器、壓力傳感器、步進電機等。

二、結構設計

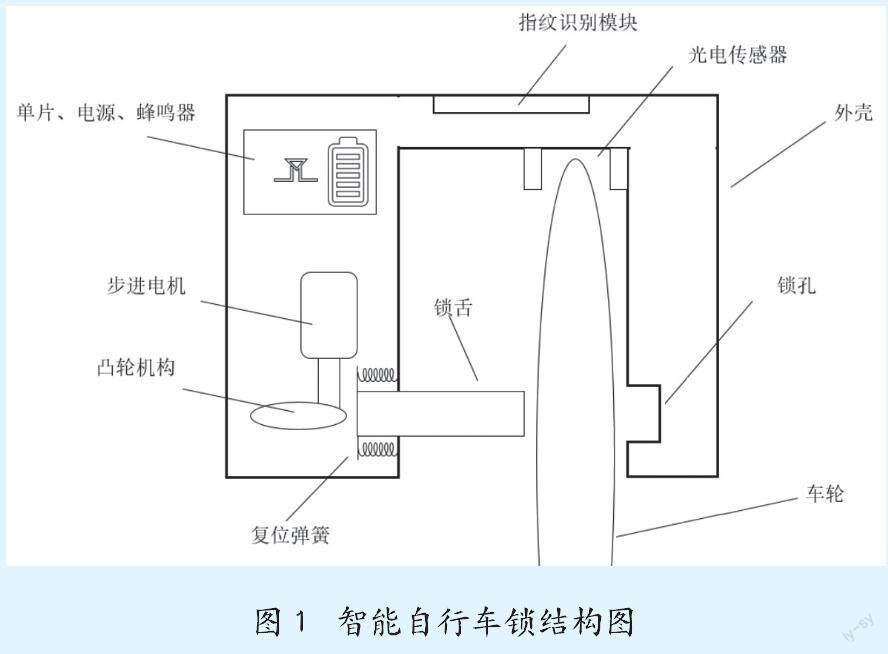

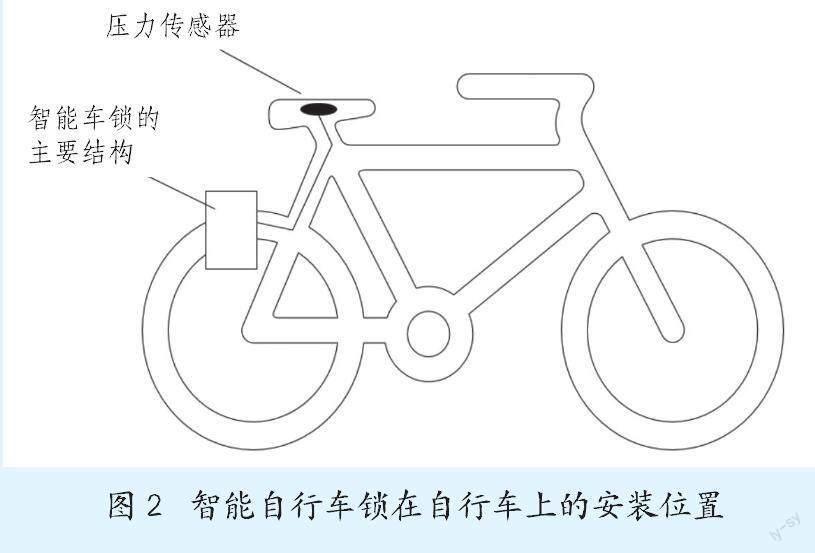

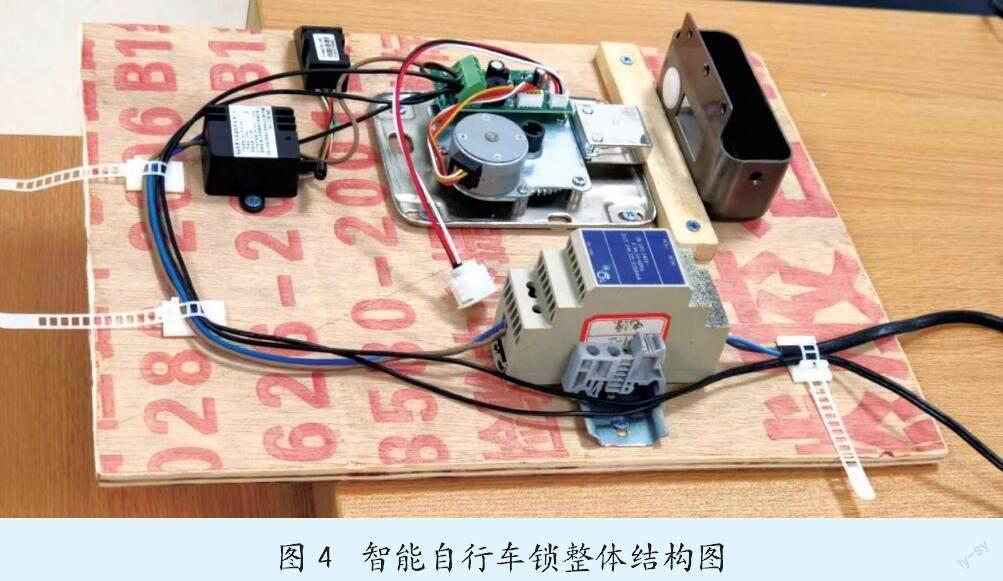

智能自行車鎖主要由鎖體、光電傳感器、壓力傳感器、指紋識別模塊、步進電機、凸輪機構、單片機控制板、電池及電源管理模塊、蜂鳴器等組成。

三、工作原理

當設備開啟后,光電傳感器及壓力傳感器可檢測自行車的狀態。若壓力傳感器接收到壓力信號,則判斷自行車為騎行狀態,光電傳感器不工作;若壓力傳感器未接收到壓力信號,光電傳感器啟動。若光電傳感器一直有信號,則說明自行車處于騎行狀態;若光電傳感器長期不能接收信號,則說明自行車處于非騎行狀態。

當單片機判斷自行車處于非騎行狀態時,控制步進電機旋轉一定的角度,讓凸輪機構帶動鎖舌運動,隨后停止并頂住鎖舌,自行車自動上鎖。當指紋傳感器獲取信號后,與指紋庫進行比對,若比對不成功,則不開鎖,當檢測到三次非法指紋開鎖時控制蜂鳴器發出警報聲;若比對成功,則控制步進電機旋轉一定的角度,讓凸輪機構開啟鎖舌,鎖舌在彈簧的作用下復位開鎖。

當電池電量低于20%時,控制蜂鳴器發出提示音并在液晶顯示器上顯示剩余電量,這時應及時給設備充電。

四、創新點

(一)自動檢測

利用光電傳感器與壓力傳感器的組合完成對自行車狀態的檢測,從而判斷自行車是否需要上鎖。

(二)自動上鎖

利用“步進電機+凸輪機構”的組合完成自動上鎖,結合創新點一,可以實現非騎行狀態下的自動上鎖功能,避免忘記上鎖的現象發生,提高自行車的安全性(可將圖中鎖舌設計為圓頭,避免輪輻妨礙上鎖)。

(三)指紋開鎖

利用指紋識別模塊實現指紋開鎖功能,利用生物識別特征完成對自行車的開鎖,簡化開鎖過程,提高便捷性。利用指紋識別模塊與蜂鳴器的組合實現報警功能,如果識別指紋與預設的指紋不符,則發出警報。

(四)電量提醒

利用蜂鳴器實現電量提醒功能,及時提醒車主更換電池,防止因電量不足問題導致無法開鎖的情況發生。同時支持外接電池,當電池電量不足時可用外接電源為設備供電。

(五)睡眠模式

當傳感器檢測到自行車處于靜止狀態時,電源管理模塊自動進入睡眠模式,僅給光電傳感器供電。當光電傳感器檢測到車輛處于騎行狀態時,睡眠模式開啟,減少耗電,延長電池使用時間。

作者心聲

從決定參與科技創新活動到確定主題再到一步步編寫程序、調試摸索、實現功能,這一路上,開心和痛苦并存。我認為很多發明創造其實都來源于自己生活中碰到的問題,能不能有所發明,有所創造,主要取決于自己會不會思考,會不會研究。為了達到預期的效果,我在前行中不斷摸索,通過查找大量的文獻,最終找到了創新點。

創新是一切事物發展的本質,科學家科研需要創新,學習也需要創新。如何培養自己的創新能力,創新的源泉又在哪呢?我認為首先要對學習或研究的事物保持好奇心。

100多年前,在沈陽東關模范學校讀書的周恩來,用稚嫩的嗓音鏗鏘有力地作出“為中華之崛起而讀書”的回答。21世紀是一個追求科技創新的世紀,實現中華民族偉大復興的中國夢,渴望擁有更多具備創新精神與創新能力的人才。(指導老師:湯磊)

專家點評

王浩丞同學的智能自行車鎖,是一項較典型的創新實踐作品。由于其項目內容屬于專業技術領域里公眾的關注點,市場已出現各式各樣的自行車智能鎖。不過,王浩丞在這個作品的創新實踐過程中,實現了對創新實踐能力自我培養的追求。通過確定主題到一步步地編寫程序、調試摸索、實現設計功能環節等,他的思維與動手實踐等各個方面的能力都得到了強有力的培養。這件作品也展現了他對相關技術的學習與應用的綜合能力。

這里提出的建議是:同學們在進行科技創新選題時,一定要考慮創意來源的技術領域背景,難以駕馭一般專業技術較強的A類項目,同時由于知識與能力的不足,還有可能影響到正常的學習或健康。所以,要選取真能“跳起來就能摘到桃子”的B類項目,且在解題時把握好“疑難問題智能化、復雜問題簡單化、簡單問題巧妙化、常規問題精細化”等基本規律。

本期點評專家

譚迪熬 中國發明協會院士專家咨詢工作委員會首任專家,中國發明協會中小學創造教育分會會長,科技創新教育特級教師,教育部國培計劃專家庫專家。