我國(guó)混融教學(xué)研究現(xiàn)狀的可視化分析

秦佳妮 吳向文

摘? 要:隨著智能時(shí)代的到來(lái),混融教學(xué)成為學(xué)術(shù)界關(guān)注的熱點(diǎn)話題。運(yùn)用文獻(xiàn)計(jì)量的方法,以2012—2022年中國(guó)知網(wǎng)(CNKI)數(shù)據(jù)庫(kù)中混融教學(xué)相關(guān)的核心期刊為研究對(duì)象,借助CiteSpace軟件進(jìn)行可視化分析,從文獻(xiàn)發(fā)表時(shí)間、作者、機(jī)構(gòu)、關(guān)鍵詞等方面進(jìn)行分析,展現(xiàn)混融教學(xué)現(xiàn)狀的知識(shí)圖譜。通過(guò)研究發(fā)現(xiàn),理論研究、實(shí)踐應(yīng)用、資源建設(shè)是學(xué)者們研究混融教學(xué)的關(guān)注點(diǎn),并得出研究現(xiàn)狀、研究主題、研究熱點(diǎn)三方面結(jié)論。

關(guān)鍵詞:混融教學(xué);文獻(xiàn)計(jì)量;CiteSpace;可視化

中圖分類號(hào):TP391? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? 文章編號(hào):2096-4706(2023)04-0153-05

Visualization Analysis of Present Situation of Blending Learning Research in China

—Based on Core Journals from 2012 to 2022

QIN Jiani, WU Xiangwen

(School of Education and Science, Ningxia Normal University, Guyuan? 756000, China)

Abstract: With the advent of the intelligent era, blending learning has become a hot topic in academia circle. By using the bibliometric method, this paper takes the core journals related to blending learning in the CNKI database from 2012 to 2022 as the research object, and uses the CiteSpace software to carry out the visual analysis. The knowledge map of the present situation of blending learning is displayed from the aspects of literature publication time, authors, institutions and keywords. Through the research, it is found that theoretical research, praxis application and resource construction are the focus of scholars ' research on blending learning. Three aspects of conclusions are drawn of present research situation, research topics and research hotspots.

Keywords: blending learning; bibliometrics; CiteSpace; visualization

0? 引? 言

隨著人工智能技術(shù)的深入發(fā)展,我國(guó)教育領(lǐng)域正在經(jīng)歷一場(chǎng)深層次變革,AI技術(shù)正在重新定義教育的新形態(tài)[1]。2017年,國(guó)務(wù)院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》,提出重視智能教育,適應(yīng)智能時(shí)代技術(shù)帶來(lái)的變化[2]。2018年,教育部印發(fā)《教育信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃》,強(qiáng)調(diào)以人工智能、大數(shù)據(jù)等為基礎(chǔ),推動(dòng)教育理念、教學(xué)方式與管理方式等方面的改革[3]。2019年,國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)教育現(xiàn)代化2035》,強(qiáng)調(diào)智能化校園、教學(xué)、管理平臺(tái)等的建設(shè)[4]。2020年初,受疫情影響,對(duì)教育方式提出新要求,多數(shù)學(xué)校改變傳統(tǒng)的課堂教學(xué),借助智能技術(shù),采用雙線混融教學(xué),并在全球得到快速發(fā)展。同年,由于疫情防控期間的“停課不停學(xué)”政策,李政濤教授正式使用了雙線混融教學(xué)這一概念[5]。目前,已有不少的政策推進(jìn)混融教學(xué)的發(fā)展,并取得一定成果,但學(xué)術(shù)界對(duì)混融研究的梳理較少,為此,本文試圖運(yùn)用計(jì)量分析的方法,對(duì)國(guó)內(nèi)混融教學(xué)的研究現(xiàn)狀進(jìn)行可視化的分析,并提出研究展望。

1? 研究方法與過(guò)程

1.1? 研究數(shù)據(jù)來(lái)源

本研究主要以CNKI為數(shù)據(jù)來(lái)源,以“混融教學(xué)”“混合教學(xué)”“雙線教學(xué)”“線上線下”為主題詞進(jìn)行檢索,文獻(xiàn)類型為核心期刊和CSSCI,時(shí)間設(shè)定為2012—2022年(截止至2022年4月30日),文獻(xiàn)語(yǔ)言設(shè)為中文,共得到1 019篇文獻(xiàn)。接著瀏覽關(guān)鍵詞,排除未提及混融教學(xué)的文章,隨后進(jìn)行再次檢索,最終得到730篇有效文獻(xiàn)作為研究對(duì)象。

1.2? 研究方法與工具

1.2.1? 研究方法

本研究運(yùn)用文獻(xiàn)計(jì)量的原理,用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法梳理相關(guān)文獻(xiàn),并分析近十年混融教學(xué)的文獻(xiàn)發(fā)表情況,作者、機(jī)構(gòu)合作情況,關(guān)鍵詞聚類情況等,最終得到一個(gè)直觀的、可視化的知識(shí)圖譜,并對(duì)混融教學(xué)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行描述與評(píng)價(jià),以便定量分析混融教學(xué)的研究現(xiàn)狀。

1.2.2? 研究工具

本研究將借助CiteSpace軟件進(jìn)行文獻(xiàn)計(jì)量分析,該軟件是陳超美教授團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā),是基于JAVA平臺(tái)運(yùn)行的可視化軟件[6]。結(jié)合CNKI數(shù)據(jù),該軟件對(duì)文獻(xiàn)的分布情況,關(guān)鍵詞及當(dāng)前熱點(diǎn)進(jìn)行分析,可以清楚地看到在某個(gè)時(shí)間段內(nèi)相關(guān)研究的熱點(diǎn)信息。同時(shí),借助Excel表格,對(duì)研究文獻(xiàn)的信息進(jìn)行梳理,進(jìn)而得到相關(guān)研究的發(fā)展趨勢(shì)信息。

2? 研究結(jié)果與分析

2.1? 文獻(xiàn)分布情況分析

2.1.1? 發(fā)表時(shí)間分析

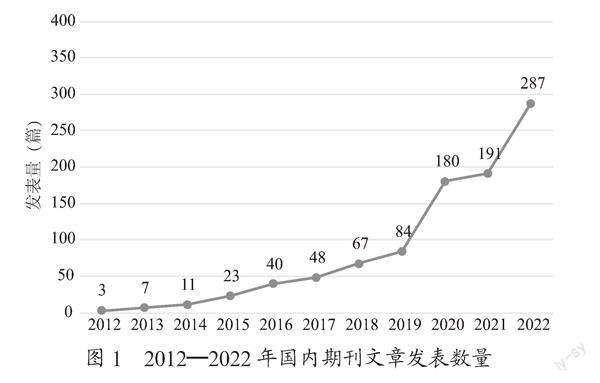

為研究混融教學(xué)的發(fā)表情況,本研究統(tǒng)計(jì)了近十年的文獻(xiàn)發(fā)表數(shù)量,如圖1所示。可以看出混融教學(xué)的研究從2012年開(kāi)始已經(jīng)引起研究者的注意,但是關(guān)注的人很少。直到2015年,國(guó)務(wù)院印發(fā)《“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)指導(dǎo)意見(jiàn)》,鼓勵(lì)學(xué)校充分利用線上線下教育資源,探索新型的教育方式,使得混融教學(xué)一直處于上升的狀態(tài),同時(shí)文獻(xiàn)發(fā)表數(shù)量接近前三年發(fā)表數(shù)量的總和[7]。而到了2018年之后文獻(xiàn)年發(fā)表數(shù)量已經(jīng)超過(guò)50篇。2020年,是近十年發(fā)表數(shù)量增長(zhǎng)幅度最大的一年,文獻(xiàn)發(fā)表量相比前一年增長(zhǎng)近100篇,截至2022年4月30日,本年發(fā)表數(shù)量已經(jīng)達(dá)到76篇,預(yù)計(jì)年底混融教學(xué)的發(fā)文量將接近300篇。總體來(lái)說(shuō),混融教學(xué)的研究引起廣大研究者的關(guān)注,并保持著持續(xù)增長(zhǎng)的狀態(tài)。

2.1.2? 作者合作網(wǎng)絡(luò)分析

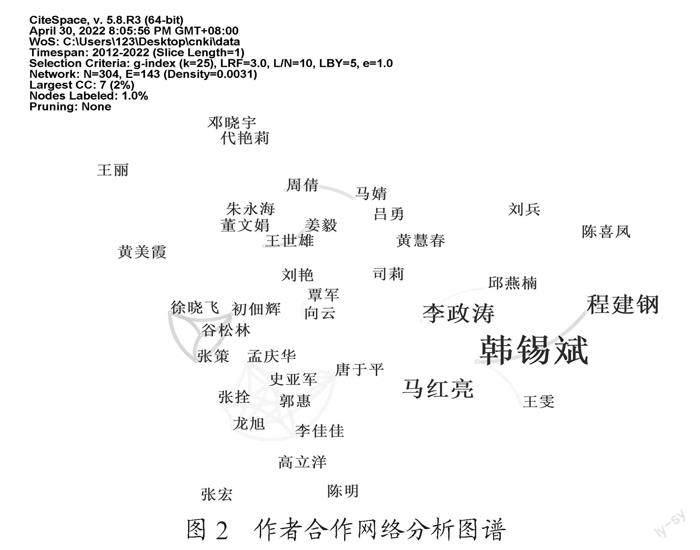

利用CiteSpace 5.8軟件,在右欄的“NodeTypes”區(qū)域,選擇“Author”,導(dǎo)入搜集的數(shù)據(jù),進(jìn)行可視化分析,如圖2所示。從圖2可知,N=304,E=143,density為0.003 1,即節(jié)點(diǎn)數(shù)量是304,連線數(shù)量是143,網(wǎng)絡(luò)密度是0.003 1,表明作者間合作比較分散。從字號(hào)和連線看,韓錫斌字號(hào)大,是主要的研究作者,與程建鋼、王雯之間有不同程度的連線,說(shuō)明他們之間存有合作關(guān)系,其次,馬紅亮、李政濤字號(hào)較大,李政濤與邱燕楠有著合作關(guān)系,最為顯著的是徐曉飛、谷松林等和史亞軍、孟慶華等人之間連線相對(duì)緊密,說(shuō)明這些作者之間相互合作,對(duì)混融教學(xué)有著共同的認(rèn)識(shí)。從整體布局看,雖存在作者間合作,但分布相對(duì)松散,大多數(shù)作者都是獨(dú)立的,沒(méi)有合作。

2.1.3? 機(jī)構(gòu)合作網(wǎng)絡(luò)分析

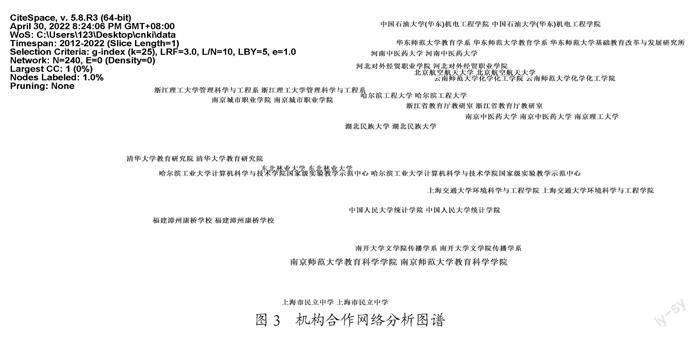

運(yùn)用CiteSpace軟件對(duì)機(jī)構(gòu)合作網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析,如圖3所示,圖3出現(xiàn)的機(jī)構(gòu)詞頻都在2及2以上。從圖3可知,N=240,E=0,density為0,即節(jié)點(diǎn)數(shù)量是240,連線數(shù)量是0,網(wǎng)絡(luò)密度是0,表明研究混融教學(xué)的機(jī)構(gòu)之間沒(méi)有合作關(guān)系,混融教學(xué)研究尚未形成相對(duì)完整的研究團(tuán)隊(duì)。圖3中南京師范大學(xué)字號(hào)較大,說(shuō)明對(duì)混融教學(xué)的研究相對(duì)集中,其次,從機(jī)構(gòu)布局看,高等教育學(xué)校的研究成果較多,基礎(chǔ)教育學(xué)校研究成果較少,進(jìn)一步表明高等教育學(xué)校是研究主體,基礎(chǔ)教育中混融教學(xué)的研究需要加強(qiáng)。需要注意的是,從2020年教育部頒布“停課不停學(xué)”,到今天的疫情常態(tài)化,混融教學(xué)的研究需要各級(jí)學(xué)校關(guān)注。

2.2? 文獻(xiàn)研究熱點(diǎn)分析

2.2.1? 高頻關(guān)鍵詞分析

統(tǒng)計(jì)混融教學(xué)領(lǐng)域的高頻關(guān)鍵詞,可以了解該領(lǐng)域的研究重點(diǎn),有利于確定該領(lǐng)域研究熱點(diǎn),發(fā)展趨勢(shì)等。本研究采用CiteSpace軟件進(jìn)行分析,并借助Excel表格梳理獲得的信息,如表1所示,選取詞頻較高的10個(gè)關(guān)鍵詞。在使用CiteSpace軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時(shí),關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次較高的,可能是這一領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),但是如果一個(gè)節(jié)點(diǎn)的頻次高,中心性為0,表明盡管出現(xiàn)多次,卻是孤立的,不能作為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)[8]。因此,對(duì)于熱點(diǎn)的研究,基于頻次和中心性兩個(gè)變量來(lái)判斷。表1中,翻轉(zhuǎn)課堂、線上教學(xué)、教學(xué)改革等是對(duì)混融教學(xué)的模式、變革等的關(guān)注,MOOC、SPOC、混合學(xué)習(xí)等是對(duì)混合教學(xué)具體實(shí)施的體現(xiàn)。

2.2.2? 關(guān)鍵詞聚類分析

運(yùn)用CiteSpace軟件進(jìn)行聚類提取時(shí),由于數(shù)據(jù)來(lái)源為CNKI核心期刊,選用K聚類形式,最后得到聚類圖,如圖4所示。從圖4可以看出,混融教學(xué)領(lǐng)域的關(guān)鍵詞有明顯聚類現(xiàn)象,形成多個(gè)聚類,且多個(gè)聚類間重合平行。圖4中N=363,E=393,網(wǎng)絡(luò)模塊度Modularity Q=0.860 2,聚類平均輪廓值MeanSilhouette S=0.958 9。一般情況下,Q>0.3則意味著聚類結(jié)構(gòu)明顯,聚類效果比較符合預(yù)期要求,S>0.7意味著聚類是有效的,是令人信服的。其次,對(duì)關(guān)鍵詞進(jìn)行可視化分析時(shí),在“l(fā)ayout”面板中,選擇“Timeline View”,形成時(shí)間線圖譜,如圖5所示。在聚類分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步探究某一聚類首次出現(xiàn)時(shí)間及其研究進(jìn)度的圖譜。時(shí)間線圖譜的繪制是以時(shí)間為橫軸,以各聚類為縱軸。從圖5可知,線上線下聚類在2012年首次出現(xiàn),其時(shí)間跨度持續(xù)近10年,說(shuō)明近十年對(duì)混合教學(xué)的研究集中在線上線下研究。

綜上,本研究將此聚類歸納為以下幾類:一是基于理論基礎(chǔ)方面的研究:線上線下、混合教學(xué)等;二是基于實(shí)踐應(yīng)用方面的研究:教學(xué)設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)教學(xué)等;三是指向混合教學(xué)的資源建設(shè)方面的研究:MOOC等。具體內(nèi)容有:

(1)理論研究方面有5個(gè)聚類。理論研究方面的5個(gè)聚類分別是#0線上線下、#1混合教學(xué)、#3混合學(xué)習(xí)、#7線上教學(xué)和#9在線教學(xué)。其中聚類0是最大的聚類,包括線上教學(xué)和線下教學(xué)兩方面。線上教學(xué)和線下教學(xué)構(gòu)成了混融教學(xué),也是實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)目標(biāo)最優(yōu)化的一種教學(xué)模式。

關(guān)于混融教學(xué)的研究。一方面是內(nèi)涵的研究,何克抗認(rèn)為混融教學(xué)是將傳統(tǒng)的面對(duì)面教學(xué)和數(shù)字化學(xué)習(xí)的融合,關(guān)注教學(xué)效果。李克東等認(rèn)為混融教學(xué)是在教學(xué)上注重多種媒體與信息傳遞方式,關(guān)注教學(xué)方法。龔苑媛等認(rèn)為混融教學(xué)應(yīng)該關(guān)注教學(xué)過(guò)程,是將線上慕課教學(xué)與線下課堂教學(xué)混合使用,關(guān)注教學(xué)中師生、生生、師師互動(dòng)。另一方面是教育理論基礎(chǔ)的研究,依據(jù)教育心理學(xué)的認(rèn)知規(guī)律,結(jié)合最近發(fā)展區(qū)和認(rèn)知負(fù)荷理論開(kāi)展研究,首先,根據(jù)學(xué)生最近發(fā)展區(qū),合理設(shè)計(jì)線上線下學(xué)習(xí)內(nèi)容,并且難度適宜,學(xué)生可以在教師或同伴的幫助下,“跳一跳”能夠達(dá)到潛在水平,其次,根據(jù)認(rèn)知負(fù)荷理論,在教學(xué)過(guò)程中,考慮學(xué)生的已有認(rèn)知和本節(jié)課所學(xué)知識(shí)的難度,教師精心選擇適合學(xué)生的內(nèi)容,避免增加學(xué)生認(rèn)知上的負(fù)擔(dān)。

(2)實(shí)踐應(yīng)用方面有4個(gè)聚類。實(shí)踐應(yīng)用方面的4個(gè)聚類分別是#5教學(xué)模式、#8教學(xué)改革、#10教學(xué)設(shè)計(jì)和#11實(shí)驗(yàn)教學(xué)。目前,國(guó)內(nèi)對(duì)基礎(chǔ)教育階段的混融教學(xué)比較關(guān)注,主要是圍繞教學(xué)結(jié)構(gòu)、混合課堂、云實(shí)驗(yàn)室等以及實(shí)踐中關(guān)于混融教學(xué)的討論。

例如,唐斌以小學(xué)階段為例,分析了一些地方在開(kāi)展混融教學(xué)時(shí)存在的問(wèn)題,并從認(rèn)知、準(zhǔn)備、策略和質(zhì)量等方面提出對(duì)策[9]。沈欣憶等從混融式教學(xué)模式和教學(xué)設(shè)計(jì)出發(fā),總結(jié)了混融式教學(xué)設(shè)計(jì)的三個(gè)要點(diǎn):

1)目標(biāo)分類,系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

2)關(guān)注線上,及時(shí)反饋。

3)過(guò)程績(jī)效,監(jiān)控促學(xué)[10]。并提出了融合式教學(xué)的發(fā)展需要,此研究成果為教師實(shí)現(xiàn)更大層面的教學(xué)效果、效益和效能提供參考[10]。在實(shí)施混融教學(xué)時(shí),尋求混融教學(xué)與學(xué)科思維的結(jié)合點(diǎn),將混融教學(xué)有機(jī)融入教學(xué)活動(dòng)中。

(3)資源建設(shè)方面有3個(gè)聚類。資源建設(shè)方面的3個(gè)聚類分別是#2慕課、#4互聯(lián)網(wǎng)+和#6MOOC,提取出的關(guān)鍵詞有慕課、互聯(lián)網(wǎng)、O2O等。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,線上線下相結(jié)合的教學(xué)方式的興起,MOOC在教育領(lǐng)域占據(jù)重要地位。MOOC平臺(tái)超越時(shí)空的限制,真正實(shí)現(xiàn)了資源共享,學(xué)生是真正的學(xué)習(xí)主體,可以結(jié)合自己已有的知識(shí)儲(chǔ)備、認(rèn)知水平,選擇恰當(dāng)?shù)膶W(xué)習(xí)資源。對(duì)于直播教師來(lái)講,在MOOC平臺(tái)創(chuàng)設(shè)課堂,邀請(qǐng)學(xué)生加入課堂學(xué)習(xí),打破傳統(tǒng)的單一的教學(xué)方式,教師上傳課程資料,如授課視頻、小測(cè)試、思考題等,參與在線交流討論,完成對(duì)課程知識(shí)的講解。在疫情防控期間,部分學(xué)校開(kāi)展線上教學(xué),可以借助MOOC平臺(tái),保證教學(xué)順利開(kāi)展,并幫助學(xué)生實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)自由、答疑輔導(dǎo)等活動(dòng)。

3? 結(jié)? 論

本研究對(duì)提取的730篇文獻(xiàn)進(jìn)行可視化分析,整理了國(guó)內(nèi)2012—2022年混融教學(xué)的研究現(xiàn)狀,并對(duì)已有文獻(xiàn)總結(jié),得出以下結(jié)論:

(1)從研究現(xiàn)狀來(lái)看,國(guó)內(nèi)混融教學(xué)與信息技術(shù)的發(fā)展密切相關(guān)。2012年開(kāi)始,混合教學(xué)引起廣大研究者的關(guān)注,隨著智能時(shí)代的到來(lái),文獻(xiàn)數(shù)量一直趨于上升的趨勢(shì),并于2020年受疫情影響,得到迅猛發(fā)展。研究涉及的作者和機(jī)構(gòu)較多,但交流合作較少,說(shuō)明混融教學(xué)的認(rèn)可度比較高,作者間的合作交流需引起重視,并且高校是主要研究來(lái)源,對(duì)基礎(chǔ)教學(xué)學(xué)校來(lái)講還需要深入研究。

(2)從研究主題來(lái)看,混融教學(xué)的主題可以概括為理論研究、教育改革、資源建設(shè)三方面。其中,理論研究的文獻(xiàn)較多,線上線下、混合教學(xué)的研究熱度較高,并在混合教學(xué)基礎(chǔ)上提出混融教學(xué),說(shuō)明教學(xué)更要注重融的重要性;而教育改革的關(guān)注主要集中在教學(xué)模式、評(píng)價(jià)體系等方面,學(xué)科特點(diǎn)明顯,發(fā)表文獻(xiàn)數(shù)量在文理工醫(yī)科方面有明顯的界線,集中在理工醫(yī)學(xué)科;資源建設(shè)強(qiáng)調(diào)資源的有效利用,主要集中在MOOC、互聯(lián)網(wǎng)等,而MOOC平臺(tái)的使用者聚焦在成人,對(duì)基礎(chǔ)教育資源建設(shè)較少,需要更多學(xué)者關(guān)注基礎(chǔ)教育。

(3)從研究熱點(diǎn)來(lái)看,線上線下、慕課、“互聯(lián)網(wǎng)+”等是混融教學(xué)關(guān)注的熱點(diǎn)話題,涵蓋理論研究、教育改革、資源建設(shè)等領(lǐng)域。目前,已有學(xué)者提出了混融的內(nèi)涵,需要研究者對(duì)如何做到真正的融合、融合效果怎樣等方面尋求突破。

總之,混融教學(xué)研究是值得肯定的。但除教學(xué)形式的研究之外,還需要關(guān)注教師對(duì)混融教學(xué)的勝任力研究,混融教學(xué)對(duì)教師提出更高的要求,從教師終身學(xué)習(xí)能力和教育機(jī)制等多視角探討混融教學(xué)的研究路徑。同時(shí),要開(kāi)展混融教學(xué)的行動(dòng)研究、個(gè)案研究,開(kāi)發(fā)符合當(dāng)前時(shí)代背景、符合教學(xué)實(shí)際情況的資源,類似于慕課、學(xué)習(xí)通、國(guó)家精品課程等。此外,人工智能時(shí)代的快速發(fā)展,為混融教學(xué)的研究提供了更多的機(jī)會(huì),需要更多的研究者關(guān)注信息技術(shù)與教學(xué)的融合。

參考文獻(xiàn):

[1] 張家華,胡惠芝,楊剛,等.智能技術(shù)賦能教育:教育高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能——第二十屆教育技術(shù)國(guó)際論壇綜述 [J].現(xiàn)代教育技術(shù),2022,32(3):5-13.

[2] 國(guó)務(wù)院.國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知 [EB/OL].(2017-07-20)[2022-09-03].http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.

[3] 中華人民共和國(guó)教育部.教育部關(guān)于印發(fā)《教育信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃》的通知 [EB/OL].(2018-04-25)[2022-09-03].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html.

[4] 新華社.中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)教育現(xiàn)代化2035》 [EB/OL].(2019-02-23)[2022-09-03].http://www.gov.cn/zhengce/2019-02/23/content_5367987.htm.

[5] 李政濤.基礎(chǔ)教育的后疫情時(shí)代,是“雙線混融教學(xué)”的新時(shí)代 [J].中國(guó)教育學(xué)刊,2020(5):5.

[6] 郭文斌.知識(shí)圖譜理論在教育與心理研究中的應(yīng)用 [M].杭州:浙江大學(xué)出版社,2015.

[7] 國(guó)務(wù)院.國(guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn) [EB/OL].(2015-07-04)[2022-09-03].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-07/04/content_10002.htm.

[8] 王國(guó)華,俞樹(shù)煜,黃慧芳,等.中國(guó)遠(yuǎn)程教育研究的可視化分析——核心文獻(xiàn)、熱點(diǎn)、前沿與趨勢(shì) [J].遠(yuǎn)程教育雜志,2015,33(1):57-65.

[9] 唐斌.小學(xué)線上線下混融教學(xué)的問(wèn)題探析及對(duì)策研究 [J].基礎(chǔ)教育課程,2020(24):9-16+24.

[10] 沈欣憶,苑大勇,陳暉.從“混合”走向“融合”:融合式教學(xué)的設(shè)計(jì)與實(shí)踐 [J].現(xiàn)代教育技術(shù),2022,32(4):40-49.

作者簡(jiǎn)介:秦佳妮(1999—),女,漢族,山西運(yùn)城人,碩士研究生在讀,研究方向:信息技術(shù);通訊作者:吳向文(1983—),男,滿族,寧夏中衛(wèi)人,副教授,博士,研究方向:數(shù)字化學(xué)習(xí)資源設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)。

收稿日期:2022-10-03

基金項(xiàng)目:寧夏自然科學(xué)基金項(xiàng)目(2022AAC03311);寧夏高等學(xué)校一流學(xué)科建設(shè)(教育學(xué)學(xué)科)項(xiàng)目(NXYLXK2021B10)