降雨與庫水作用下譚家河滑坡變形響應規律分析

汪標 易慶林 鄧茂林 童權 劉開心

摘要:三峽庫區譚家河滑坡坡體結構特殊,形成機理復雜,自2006年12月開始監測以來,至今仍持續著位移變形。在分析譚家河滑坡變形特征(2015~2020年)的基礎上,把GPS人工和GPS全自動監測數據精細劃分為多個階段,采用定性與定量相結合的方法對庫水位、降雨量數據進行分析與處理,并結合地下水位監測數據,對滑坡變形響應規律進行總結歸納,揭示滑坡誘發因素與誘發機制。結果表明:① 譚家河滑坡累積位移呈穩定-階躍的增長趨勢,在自重、庫水位波動以及大氣降雨等因素的共同作用下,滑坡促滑段不斷擠壓阻滑段發生推移式蠕動變形。庫水位升降是滑坡變形的直接因素,降雨對滑坡變形起促進作用,汛期連續2個月月降雨量達到160 mm以上,會極大促進滑坡變形。② 庫水位從175.00 m低速下降至160.00 m的過程中,庫水的浮托減重、浸泡軟化效應使坡體變形保持低速增長;庫水位從160.00 m快速下降至145.00 m的過程中,庫水位下降速率越大,形成的指向坡外動水壓力越大,導致坡體變形更加明顯。③ 低水位運行階段,由于庫水位快速下降對滑坡變形有一定滯后效應,使坡體在庫水位兩次145.00 m低水位運行期間仍持續變形,且第一次低水位運行期間比第二次變形更強。④ 庫水位從145.00 m快速上升至175.00 m的過程中,在降雨強度較弱的情況下,庫水位上升有利于坡體穩定,但當庫區遭遇持續性降雨作用時,會降低坡體穩定性,庫水對坡體阻滑段產生的浮托減重效應顯著,導致坡體變形加劇。研究成果可為三峽庫區涉水型滑坡誘發機制分析、監測預警預報研究、應急搶險處置等提供參考。

關 鍵 詞:滑坡變形; 動水壓力; 浮托減重; 譚家河滑坡; 三峽庫區

中圖法分類號: TV697

文獻標志碼: A

DOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2023.04.020

0 引 言

滑坡作為一種影響人類生產生活的重要地質災害,分布面廣,坡體結構復雜,在不利的庫水位條件以及降雨作用下,易發生變形失穩。20世紀60年代,意大利瓦依昂滑坡(Vaiont)在庫水及持續10 d的降雨聯合作用下位移量逐日增大,最終造成非常嚴重的事故,之后各國開始重視外界因素給滑坡變形帶來的影響[1-2]。國內外許多專家學者對降雨及庫水作用下滑坡變形響應規律進行了深入的研究,例如Jia等[3]通過模型試驗,獲得了庫水位漲落條件下滑坡體變形特征、破壞機制;Tohari等[4]同時考慮了降雨及庫水位因素的影響,模擬了滑坡變形破壞的過程,其研究正在逐步靠近問題的本質。但滑坡作為一個誘發機制復雜的非線性動態系統,目前仍是國內外地質災害研究領域的難點。

近年來,國內學者依據監測成果分析,利用物理模型、數值模擬等手段,結合工程地質條件,對降雨及庫水作用下滑坡變形響應規律進行了深入研究并取得了豐碩的成果[5-11]。鄧茂林等[5]認為木魚包滑坡變形受根本性因素(巖性、地質構造、地形地貌等)控制,庫水位是主要的驅動因素。黃達等[7]認為庫水位快速下降是藕塘滑坡變形的主要因素,而降雨增加了坡體內部孔隙水壓力,降低了坡體穩定性。侯時平等[10]認為2008~2014年譚家河滑坡變形時段集中于12月以及次年1~4月,高水位對滑坡順層滑面的浸泡軟化是滑坡變形的主要因素。王世梅等[11]分析認為譚家河滑坡為典型浮托減重型滑坡。上述文獻主要是對GPS人工監測數據(2018年之前)的分析,未滿足時效性的要求,且僅采用定性方法進行分析,文獻所考慮的因素只有降雨量、庫水位,沒有明確闡述地下水位的變化情況。

譚家河滑坡坡體結構特殊,形成機理復雜,至今仍持續位移變形。通過監測資料發現,2015年5~6月,在庫水下降及持續強降雨作用下滑坡體變形劇烈,庫水和降雨的作用與地下水位有明顯的相關性;2017年8~10月,在庫水上升及持續強降雨作用下滑坡體變形劇烈,同期也造成了三峽庫區多處滑坡變形加劇,如三門洞滑坡、譚家灣滑坡、八字門滑坡等[12-14]。本文在闡述譚家河滑坡變形特征(2015~2020年)的基礎上,把GPS人工監測和GPS全自動監測數據精細劃分為多個階段,采用定性結合定量的分析方法對庫水位、降雨量數據進行分析與處理,并結合地下水位監測數據,對滑坡變形響應規律進行總結歸納,揭示滑坡誘發因素與誘發機制。

1 譚家河滑坡概況

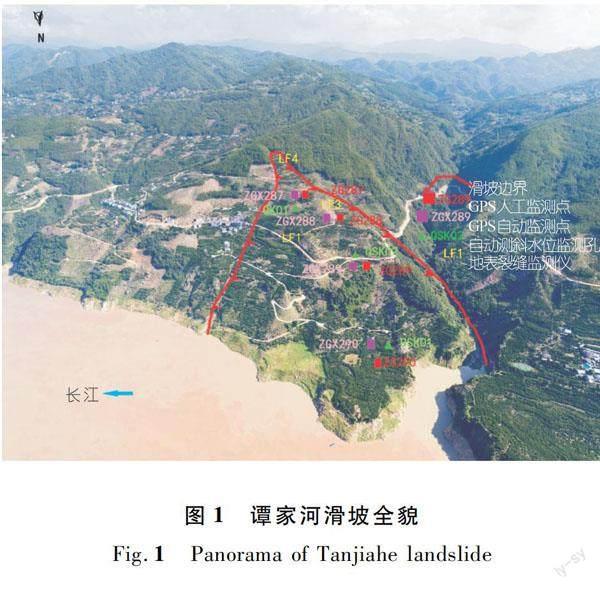

譚家河滑坡屬于典型的靠椅狀順層巖質滑坡,為原范家坪滑坡東塊,西鄰木魚包滑坡。譚家河滑坡后緣至高程432 m山包鞍部,前緣至江中135 m高程,西以自然沖溝為界,東以一斷裂帶為界。滑坡巖層產狀為25°∠26°,與坡面傾向一致,構成中傾外順層斜坡,主滑方向340°。滑坡平面形態呈靴形,剖面形態呈階狀,后陡前緩。滑坡寬400 m,縱長1 000 m,體積約為1 600萬 m3(見圖1)。滑坡體斷裂構造發育,巖石的完整性和連續性遭到破壞。

滑坡體由兩部分構成,上層為碎塊石土組成的薄層松散堆積體,土石比約為6∶4,下層為擾動的層狀石英砂巖。滑床由兩套巖性構成,中上部順層段滑床由香溪組下段薄-中厚層炭質粉砂巖組成,下部切層段滑床由香溪組中段褐黃色中厚-厚層狀石英砂巖組成。滑帶主要由滑體受擠壓形成重粉質亞黏土及角礫組成,據滑帶的黏土礦物分析可知,主要礦物有石英、綠泥石、伊利石,次為方解石、高嶺石、長石等,其中伊利石約占比25%,其親水性和脹縮性在層狀硅酸鹽礦物中僅次于蒙脫石,是對巖石軟弱和活化影響較大的礦物。

2 滑坡變形特征

2.1 監測網點布設情況

譚家河滑坡作為三峽庫區秭歸縣三期地質災害監測滑坡,自2006年12月開始監測,滑坡體上布設1條監測縱剖面,共布設4個GPS人工監測點(ZG287、ZG288、ZG289、ZG290)。2016年新建了4個GPS自動監測點(ZGX287、ZGX288、ZGX289、ZGX290),于2016年5月19日開始采集數據。新建3個自動測斜監測孔QK01、QSK01、QSK02,于2016年6月開始采集地下水位數據。監測點布置詳見圖2。

2.2 宏觀變形特征

譚家河滑坡在三峽水庫2006年156.00 m蓄水期間,后緣出現裂縫,裂縫帶旁處村民已搬遷。水庫蓄水156.00 m后,滑坡在2007年發生劇烈變形:2007年8月,在滑坡中部(高程330 m)出現裂縫,長約30 m,寬20 m,向下錯動15 cm;2007年9月,在滑坡后緣(高程420 m)出現裂縫,長約30 m,寬20 m,向下錯動25 cm,并有新的張拉跡象。2008年12月庫水蓄水到175.00 m,之后庫水位每年波動范圍在145.00~175.00 m之間。2009年9月,滑坡后緣觀察到裂縫,長約30 m,寬20 m,下座25 m,有新的張拉跡象,可見庫水位首次蓄水到175.00 m,加劇了滑坡在2009年的位移變形。2020年12月,滑坡中后部右側邊界處形成凹狀裂縫,向下延伸至沙-黃公路,裂縫寬1~10 cm,斷續延伸長約200 m,為長期持續變形所致,見圖3。滑坡中前部左側邊界沙-黃公路路面拉裂錯斷,縫寬 0.5~1.0 cm。滑坡中部右側邊界處梯田坎錯斷約0.6 m,為長期持續變形所致,見圖4。

2.3 位移變形特征

譚家河滑坡自2006年監測以來,GPS人工監測點(ZG287、ZG288、ZG289、ZG290)持續位移變形,累計位移曲線呈穩定-階躍增長的趨勢(見圖5)。前3個監測點累積位移量分別為2 358.3,2 379.8,2 437.8 mm,監測點ZG290累積位移量相對較小,為1 552.8 mm,可見滑坡中后部與前緣形成較為顯著的位移差。根據年位移情況(見圖6),年位移量呈鋸齒狀下降趨勢,2009,2012,2015,2017年年位移量大幅度提升,2020年年位移量略有提升。由圖5可見庫水位首次達到156.00 m后,2007年4~7月在持續強降雨的作用下,監測點累積位移曲線形成“階躍”型的動態變化特征。庫水位首次到達175.00 m后,2009年1~9月監測點累積位移快速增長。2012年1~9月,監測點累積位移保持穩定增長,可見滑坡變形與降雨無明顯相關性。范景輝等[15]對范家坪滑坡(包括木魚包滑坡以及譚家河滑坡)在2012年1月7日至2013年2月17日期間的InSAR監測進行了研究,發現譚家河滑坡處在緩慢勻速變形狀態,滑坡體中后部形變速率高于滑坡前緣,年形變量最高可達300 mm(見圖7)。2015年5~8月,庫水位由160.00 m左右快速下降至145.00 m ,并低水位運行近2個月,期間庫水位下降速率高、降雨強度大,監測點累積位移曲線發生“階躍”。

3 監測成果分析

3.1 GPS人工監測結果分析

根據譚家河滑坡GPS人工監測數據,可知監測點ZG287、ZG288、ZG289變形基本同步,以監測點ZG289為例,分析其在2015~2020年的位移、庫水位、降雨量的變化關系(見圖8)。可知每年1~4月期間監測點位移變形低速增長,5~8月期間監測點位移變形快速增長,9~12月期間監測點位移變形減緩(2017年除外)。由圖9可知,每年5~8月期間,在降雨及庫水位快速下降的作用下,譚家河滑坡變形速率明顯提升。將滑坡的周期性變形分為3個階段:Ⅰ庫水位下降坡體穩定變形階段(1~4月)→Ⅱ庫水位快速下降及低水位坡體快速變形階段(5~8月)→Ⅲ庫水位上升及高水位坡體減速變形階段(9~12月)。

分析2015年降雨及庫水作用下譚家河滑坡變形響應規律,選取時間段(2015年1~12月)內數據(見圖10)。可見Ⅰ階段庫水位由170.80 m下降至166.40 m,監測點ZG289位移變形速率在①→②相對較低。Ⅱ階段庫水位由166.40 m快速下降至145.90 m并低水位運行近2個月,期間監測點變形較劇烈。其中5月、6月降雨量分別高達204.3,255.3 mm,監測點平均日位移速率分別高達1.03,1.26 mm/d,其變形速率在②→③→④明顯提升,可見在庫水位快速下降疊加持續強降雨的作用下譚家河滑坡變形劇烈。7月降雨量達到161.9 mm,庫水低水位運行,監測點平均日位移速率高達1.28 m/d,其變形速率在④→⑤基本不變。8月在降雨量較低條件下,監測點月位移量僅10.6 mm,其位移變形在⑤→⑥減弱。Ⅲ階段庫水位由151.40 m快速上升至175.00 m并高水位運行近2個月,期間監測點變形減緩。其中9月和10月降雨量相對較低,庫水位由151.40 m快速上升至172.90 m,其變形速率在⑥→⑦→⑧減弱,可見降雨強度較弱條件下,庫水位上升使滑坡穩定性短暫提高。11~12月庫水位在170.00~175.00 m間波動,監測點月位移在10 mm以下,其變形速率在⑧→⑨相對較低,期間庫水產生的浮托減重效應較弱。綜上,Ⅰ階段滑坡位移變形較弱;Ⅱ階段滑坡位移變形較強,期間庫區遭遇連續3個月(5~7月)超過160 mm的強降雨,在庫水位由153.37 m快速下降至145.88 m及低水位運行期間,滑坡體變形劇烈;Ⅲ階段在降雨強度較弱情況下,庫水位上升對滑坡穩定性有積極的作用。

進一步分析降雨以及庫水對滑坡變形的影響,對庫水位、降雨分布情況進行綜合分析。由圖9可知:降雨主要集中在Ⅱ階段,2015~2018年每年5~8月,在連續2個月月降雨量超過160 mm的強降雨條件下,監測點月位移量在18 mm以上,會極大促進滑坡變形。2019~2020年每年5~8月,在沒有連續2個月的強降雨作用下,監測點月位移偏低。其中2019年5月庫水位快速下降期間,在降雨量僅61.4 mm條件下,監測點ZG289月位移量高達41.2 mm,此時滑坡變形主要由庫水控制。綜上,譚家河滑坡變形失穩是由大氣降雨及庫水位波動等共同作用所導致,庫水位下降是滑坡變形的直接因素,持續強降雨對滑坡變形起到極大的促進作用。

3.2 GPS全自動監測結果分析

GPS自動監測結果顯示:2016年5月19日至2020年12月29日,譚家河滑坡GPS自動監測點ZGX287、ZGX288、ZGX289、ZGX290變形持續增加,累積位移分別為560.3,544.2,578.8,333.9 mm,ZGX290累積位移相對較低(見圖11)。Ⅰ階段自動監測點位移變形低速增長,Ⅱ階段自動監測點位移變形快速增長,累積位移形成“階躍”,Ⅲ階段自動監測點位移變形增長緩慢(2017年除外)。2017年4個GPS自動監測點年位移量分別為177.2,172.7,183.3,101.5 mm,與4個GPS人工監測點年位移量157.9,163.3,182.9,72.3 mm對比,可見GPS自動監測數據與人工監測數據基本吻合。

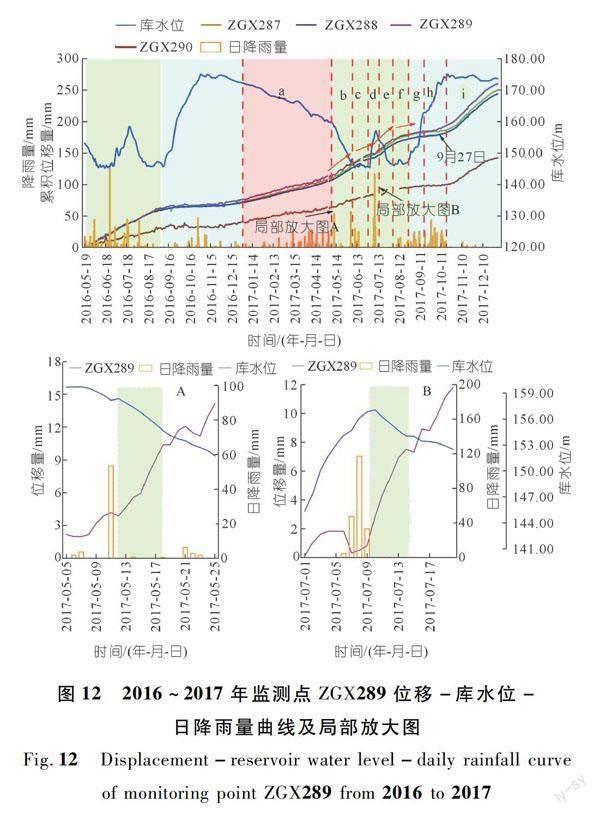

以監測點ZGX289為例,選取時間段2016年5月19日至2017年12月31日的自動監測數據,根據庫水位周期性波動規律,將Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ變形階段精細劃分為9個變形階段:a庫水位低速下降階段、b庫水位快速下降階段、c第1次低水位運行階段、d低水位運行后快速上升階段、e庫水位快速上升后快速下降階段、f第2次低水位運行階段、g庫水位快速上升階段、h庫水位減速上升階段、i高水位運行階段(見圖12)。由于監測設備故障,圖中部分數據缺失。

分析2017年降雨及庫水作用下譚家河滑坡變形響應規律。a階段庫水位由172.16 m低速下降至158.25 m,監測點位移呈低速增長的趨勢。b、e階段,庫水位分別由158.87 m和157.00 m快速下降至145.35 m,監測點平均日位移速率分別高達0.65 m/d和0.92 m/d。c、f階段,庫水位在145.00~148.00 m間波動,期間基本沒有降雨作用,監測點位移量仍持續增長,平均日位移速率分別為0.62 m/d和0.45 m/d,可見庫水位下降停止后,滑坡體仍持續變形,表面看由坡體變形的“慣性”引起,實則受地下水滯后響應特征的影響[16]。d階段庫水位由低水位轉換為庫水位上升至157.00 m,監測點平均日位移速率明顯降低為0.28 m/d,局部放大圖B可見庫水位從145.00 m上升至151.00 m后,監測點無明顯位移變形,滑坡體變形受到抑制作用。5月11日與7月8日分別出現暴雨(53.2 mm)、大暴雨(116.8 mm),1 d后滑坡變形以較高的速率保持增長,7 d后滑坡變形對暴雨及大暴雨的響應明顯減弱,見局部放大圖A、B。g階段,庫水位由146.43 m快速上升至162.80 m,監測點在29 d的位移量僅6.7 mm,監測點變形在g階段明顯較低,庫水位的上升有利于坡體穩定。h階段庫水位由162.80 m上升至175.00 m,階段具有持續性及間斷性多日降雨特征,監測點累積位移曲線于9月27日開始上揚,庫水位對坡體前緣產生的浮托減重效應顯著。i高水位運行階段,監測點累積位移快速增長。

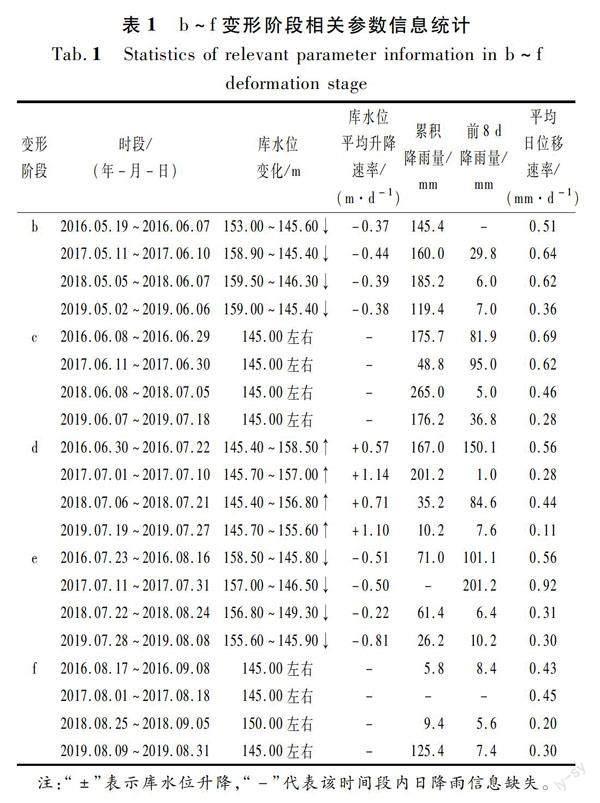

進一步分析降雨及庫水對滑坡變形的影響,統計監測點 ZGX289在2016~2019年b、c、d、e、 f階段的庫水位、降雨量等相關參數,因坡體變形對降雨的響應在7 d后明顯減弱,統計前期(取8 d)降雨量,詳見表1。總體來說,監測點在b、c、e階段變形速率相對較高,d、f階段變形速率相對較低,且各階段前8 d降雨量越高,監測點變形速率越大。葉殿秀等[17]認為坡體變形不僅與當日降雨量有關,而且與當日前期的降雨量有密切關系,為了反映前期降雨量對滑坡變形的影響,引入了有效降雨量。

表1可知b階段庫水位下降速率越大、降雨量越高,監測點變形速率越高,不利于坡體穩定。2017年c階段監測點變形速率達到0.62 mm/d,累積降量雨僅48.8 mm,可見c階段坡體變形由庫水位下降控制。2017年、2019年d階段庫水位由145.00 m快速上升至156.00 m左右,庫水位上升速率分別高達1.14 m/d和1.10 m/d,累積降雨分別為201.2 mm和10.2 mm,監測點平均日位移速率較低,分別為0.28 mm/d 和0.11 mm/d,可見d階段庫水位上升速率越高、降雨強度越低,有利于坡體穩定。2016年、2019年e階段監測點平均日位移速率分別為0.56 mm/d 和0.30 mm/d,庫水位由156.00 m左右快速下降至145.00 m,累積降雨量較低分別為71.0 mm和26.2 mm,可見庫水位下降是坡體變形的直接誘因。2016年、2018年f階段監測點平均日位移速率分別為0.43 mm/d和 0.20 mm/d,期間庫水位波動范圍較小,基本無降雨作用,分析認為f階段低水位運行過程中,坡體變形跟e階段庫水位下降存在一定滯后效應,導致監測點仍持續變形。f階段監測點變形速率與c階段相比,c階段第一次低水位運行期間變形比f階段第二次低水位運行期間變形更強。

3.3 地下水位監測成果分析

譚家河滑坡體裂隙發育,巖體結構面破碎,有利于降雨及庫水的入滲補給坡內地下水,而地下水滲流則是誘發滑坡失穩的重要因素。許多學者從庫水位、地下水位變化和滑體的滲透性等方面研究庫岸滑坡的變形破壞。張永昌等[18]認為樹坪滑坡地下水位變動具有一定的滯后性,并與滑體的滲透性系數密切相關。譚家河滑坡區地下水主要為兩大類:① 松散堆積層孔隙水,含水介質為滑坡堆積物,滲透系數為K=5.0×10-4~4.0×10-3 cm/s,滲透性較好;② 基巖裂隙水,含水介質主要為砂巖及粉砂塊裂巖,具弱透水性,其滲透系數為K=3.0×10-7cm/s。少有文獻明確闡述地下水位的變化情況,本文對自動測斜監測孔QSK01和QSK02地下水位監測數據進行分析,研究降雨、庫水位與地下水位補給之間的關系,分析滑坡的誘發機制,由于監測設備故障,圖13部分數據缺失。由圖13可見QSK02坡內地下水位波動范圍在235.00~250.00 m之間,降雨強度增大會抬高地下水位,與庫水位波動無明顯相關性,可見靠近坡體深處,庫水對其坡內地下水位影響越弱。QSK01坡內地下水位波動范圍在154.00~184.00 m之間,地下水位變化曲線與庫水位變化曲線具有較強同步性,可見靠近坡體前緣,庫水對坡內地下水位影響越強。

對庫水位、QSK01地下水位升降速率變化情況進行分析(見圖14)。據監測數據,2016年g階段庫水位由145.80 m快速上升至160.70 m,庫水位、地下水位平均日上升速率分別為0.75 m/d和0.71 m/d;2016年h階段庫水位由160.70 m上升至175.00 m,庫水位、地下水位平均日上升速率分別為0.49 m/d和0.49 m/d,可見g階段地下水位略滯后于庫水位上升(見局部放大圖C),h階段地下水位滯后庫水位上升不明顯,g階段庫水位、地下水位上升速率明顯高于h階段。2017年5月11日至6月10日,b階段庫水位由158.90 m快速下降至145.30 m,地下水位與庫水位平均日下降速率分別為0.44 m/d和0.42 m/d,局部放大圖D中可見a→b階段地下水位、庫水位下降速率明顯提高,且b階段地下水位略滯后于庫水位下降。地下水位跟隨庫水位下降期間,滑坡體內的水壓力的重新分布,破壞了下滑力和抗滑力原本的對比狀態,進而影響滑坡的穩定性[19]。

綜上,滑坡前緣坡內地下水由庫水和大氣降雨補給,地下水位與庫水位升降具有較強的同步性。庫水位在145.00~160.00 m內快速升降會導致地下水滯后,地下水位變動的滯后性與滑體的滲透性系數密切相關。當庫水位在160.00~175.00 m內升降速率較低時,地下水位與庫水位升降基本同步。滑坡中后部地下水主要由降雨補給,與庫水位升降無明顯相關性。

4 滑坡變形機制分析

通過監測數據以及宏觀地質巡查,對譚家河滑坡變形機制進行分析。

(1) 坡體結構和巖土性質為滑坡滑動創造了條件。

根據斜坡變形破壞機制與成因模式[20-21],譚家河滑坡屬于典型順層滑移型模式,又稱滑移-彎曲型滑坡。滑坡縱剖面呈上陡下緩型,剖面形態呈臺階狀。滑坡體中后部地形陡峭,坡度20°~35°,長約810 m,為整個滑坡驅動塊體,為促滑段。滑坡體前緣地形明顯較緩,坡度為2°~5°,長350 m,為阻滑段(見圖15)。滑坡體前緣坡腳在江水不斷的侵蝕沖刷下形成的臨空面,使坡體有了向下滑動的空間。滑坡體后緣薄層松散堆積體下部滑體產生橫向裂縫,張拉破壞形成似層狀石英砂巖、粉砂塊裂巖。巖體內部結構面網絡發生變形、錯動,巖體的連續性和完整性遭到破壞,使巖體強度喪失,進而導致滑坡失穩破壞。2006~2020年滑坡體中上部整體向下滑動近2.4 m擠壓滑坡體前緣,坡體前中部陡緩交界裂隙被擠壓,前緣坡內碎裂巖體壓密。

(2) 庫水位升降是滑坡變形的直接因素。

a階段庫水位由175.00 m下降至160.00 m左右,滑坡前緣坡體地下水位與庫水位下降基本同步,滑坡變形主要由庫水對滑坡體阻滑段產生的浮托減重以及浸泡軟化效應控制。b、e階段庫水位分別由160.00 m和156.00 m 左右快速下降至145.00 m,因前緣坡內碎裂巖體壓密,基巖裂隙水滲透性較低,滑坡體阻滑段內地下水位滯后于庫水位下降,其坡外的水頭差增大,形成指向坡體外側的孔隙水動水壓力,坡體變形明顯增強。庫水位下降停止后,c、f階段庫水位在145.00 m左右運行,但坡體內較大的地下水力梯度產生的動水壓力仍然存在,為坡體持續“慣性”變形提供動力。d階段庫水位快速上升至156.00 m左右,庫水入滲阻滑段內形成指向坡內的滲透壓力,滑坡體位移變形減弱。g、h變形階段庫水位由145.00 m上升至175.00 m,靠近坡體前緣的地下水位首先跟隨庫水抬升,靠近坡體深處地下水位由于滲流滯后作用抬升緩慢。一方面庫水位上升會形成坡面荷載反壓坡體,且庫水向坡體內滲透形成指向坡內的動水壓力,均有利于滑坡的穩定。另一方面,坡體阻滑段碎裂巖體被擠壓,巖石完整性和連續性因此提高,孔隙介質變少導致浮托減重效應減弱,多種影響因素疊加作用下,滑坡體變形減弱。

(3) 降雨對滑坡變形起極大促進作用。

滑坡巖體節理裂隙發育,降雨入滲坡體使土石體飽和,增加了滑體的總重度,導致滑坡體下滑力增大,也降低了滑帶及滑體的力學性質。當庫水位處于快速下降以及低水位運行期間,由于前緣崩坡積物排水不暢,大量地下水充滿巖體空隙,地下水位迅速抬升,在坡體內形成了較高的孔隙水動水壓力、靜水壓力,不利于滑坡穩定。當庫水位處于快速上升期間,在持續性降雨作用下,降雨及庫水補給阻滑段內地下水使其迅速抬升,滑坡阻滑段巖體因浮力而減重,促進了滑坡體沿滑動面變形。

5 結 論

(1) 譚家河滑坡累積位移呈穩定-階躍增長趨勢,其位移變形具有明顯周期性和階躍性。在自重、庫水波動以及大氣降雨等因素作用下,滑坡促滑段不斷擠壓阻滑段發生推移式蠕動變形。庫水位波動是滑坡變形的直接因素,大氣降雨對滑坡變形起到促進作用,且持續強降雨導致滑坡變形更為劇烈。

(2) GPS人工監測數據分析結果表明:2015~2020年,Ⅰ階段庫水位低速下降,滑坡位移變形較慢;Ⅱ階段庫水位快速下降及低水位運行期間,在連續2個月月降雨量超過160 mm的強降雨條件下,監測點月位移量在18 mm以上,極大促進了滑坡變形;Ⅲ階段庫水位上升至高水位運行期間,在降雨強度較弱情況下,庫水位上升對滑坡穩定性有積極的作用。

(3) GPS自動監測數據分析結果表明:2016~2020年,b、e庫水位快速下降階段,庫水位下降速率越大、降雨強度越高,形成指向坡外動水壓力越大,會導致滑坡體變形劇烈,期間暴雨會明顯促進滑坡的變形;c、f低水位運行階段,滑坡變形跟庫水位快速下降有關,庫水位下降對滑坡變形有一定滯后效應,導致低水位運行中坡體仍持續變形,且c階段第一次低水位運行期間變形比f階段第二次低水位運行期間變形更強;d階段庫水位上升速率越高、降雨強度越低,有利于坡體穩定;g、h階段庫水位上升有利于坡體穩定,但當庫區遭遇持續性降雨,會降低坡體穩定性,庫水對坡體阻滑段產生的浮托減重效應顯著,導致坡體變形加劇。

本文通過GPS人工監測數據、全自動監測數據、地下水位監測資料等,分析降雨及庫水位作用下譚家河滑坡變形響應規律。根據年位移變化情況得知2020年年位移量略有增長,今后滑坡體有出現大規模滑動的可能性,需要持續關注降雨及庫水給滑坡變形帶來的影響,特別是在庫水位快速升降時,庫區遭遇持續強降雨,滑坡極易失穩變形,因此需要加強譚家河滑坡監測預警預報工作。

參考文獻:

[1]鐘立勛.意大利瓦依昂水庫滑坡事件的啟示[J].中國地質災害與防治學報,1994(2):77-84.

[2]王蘭生.意大利瓦依昂水庫滑坡考察[J].中國地質災害與防治學報,2007(3):145-148,158-159.

[3]JIA G W,ZHAN T L T,CHEN Y M,et al.Performance of a large-scale slope model subjected to rising and lowering water levels[J].Engineering Geology,2009,106(1-2):92-103.

[4]TOHARI A,NISHIGAKI M,KOMATSU M.Laboratory rainfall-induced slope failure with moisture content measurement[J].Journal of Geotechnical and Geo-environmental Engineering,2007,133(5):575-587.

[5]鄧茂林,易慶林,韓蓓,等.長江三峽庫區木魚包滑坡地表變形規律分析[J].巖土力學,2019,40(8):3145-3152,3166.

[6]徐興倩,屈新,張新啟,等.庫水位變化和降雨作用下三門洞滑坡流固耦合分析[J].水利水電快報,2020,41(4):24-30.

[7]黃達,匡希彬,羅世林.三峽庫區藕塘滑坡變形特點及復活機制研究[J].水文地質工程地質,2019,46(5):127-135.

[8]盧書強,張國棟,易慶林,等.三峽庫區白家包階躍型滑坡動態變形特征與機理[J].南水北調與水利科技,2016,14(3):144-149.

[9]鄧茂林,周劍,易慶林.三峽庫區靠椅狀土質滑坡變形特征及機制分析[J].巖土工程學報,2020,42(7):1296-1303.

[10]侯時平,王水華,閆巍.三峽庫區秭歸縣譚家河滑坡變形原因淺析[J].資源環境與工程,2018,32(增1):69-72.

[11]王世梅,劉佳龍,王力,等.三峽水庫庫水位升降對譚家河滑坡影響分析[J].人民長江,2015,46(8):83-86.

[12]林琰,鄧茂林,李卓駿.庫水升降作用下三峽庫區三門洞滑坡變形響應特征[J].人民長江,2020,51(5):125-130.

[13]仝德富,譚飛,蘇愛軍,等.基于多源數據的譚家灣滑坡變形機制及穩定性評價[J].地質科技通報,2021,40(4):162-170.

[14]李卓駿,鄧茂林,周劍,等.動水作用下靠椅狀土質滑坡變形機理及閾值初探:以三峽庫區八字門滑坡為例[J].人民長江,2020,51(7):124-129,140.

[15]范景輝,邱闊天,夏耶,等.三峽庫區范家坪滑坡地表形變InSAR監測與綜合分析[J].地質通報,2017,36(9):1665-1673.

[16]朱冬林,任光明,聶德新,等.庫水位變化下對水庫滑坡穩定性影響的預測[J].水文地質工程地質,2002,29(3):6-9.

[17]葉殿秀,陳鮮艷,張強,等.1971~2003年三峽庫區誘發滑坡的臨界降水閾值初探[J].長江流域資源與環境,2014,23(9):1289-1294.

[18]張永昌,錢輩貝,郭飛.三峽水庫水位升降作用下樹坪滑坡復活機理研究[J].人民長江,2015,46(17):57-62.

[19]苑誼,馬霄漢,李慶岳,等.由樹坪滑坡自動監測曲線分析滑坡誘因與預警判據[J].水文地質工程地質,2015,42(5):115-122,128.

[20]張倬元.工程地質分析原理[M].北京:地質出版社,1994.

[21]朱冬雪,許強,李松林.三峽庫區大型-特大型層狀巖質滑坡成因模式及地質特征分析[J].地質科技通報,2020,39(2):158-167.

(編輯:劉 媛)

Analysis on deformation response law of Tanjiahe Landslide induced by rainfall and reservoir water

WANG Biao1,2,YI Qinglin1,2,DENG Maolin1,2,TONG Quan1,2,LIU Kaixin1,2

(1.Hubei Engineering Research Center of Geological Hazards Prevention,China Three Gorges University,Yichang 433002,China; 2.College of Civil and Architecture,China Three Gorges University,Yichang 433002,China)

Abstract:

The slope of Tanjiahe Landslide located in the Three Gorges Reservoir area has a special structure with complex formation mechanism.Since the monitoring began in December 2006,it has been constantly displacing and deforming.On the basis of analyzing the characteristics of Tanjiahe Landslide deformation (2015~2020),the GPS manual and GPS automatic monitoring data were finely divided into several stages by a qualitative and quantitative combined method,and the reservoir water level and rainfall data were analyzed and processed.By combining the groundwater level monitoring data,the response mechanism of landslide deformation was summarized,and the induced factors and mechanism of landslide were revealed.The results showed that:① The cumulative displacement of the Tanjiahe Landslide presented a steady-step increasing trend.Under the action of dead weight,reservoir water fluctuation and atmospheric rainfall,the sliding peristaltic deformation occurred in a way of easily-sliding block pushing forward the holding back block.The rise and fall of reservoir water level was the direct factor for landslide deformation,and rainfall played a role in promoting landslide deformation.The monthly rainfall in a flood season reached more than 160 mm for two consecutive months,promoting landslide deformation greatly.② When the reservoir water level dropped from 17500 m to 16000 m at a low speed,due to the weight reduction and soaking softening effect of the reservoir water,the slope deformation kept growing at a low speed.When the reservoir water level dropped rapidly from 16000 m to 14500 m,the greater the water level's drop rate,the greater the dynamic water pressure toward the slope surface,resulting in more obvious deformation of the slope.③ In the low water level operation stage,because of a certain lag effect with rapid decline of reservoirs on the landslide deformation,the slope deformed constantly during the two 14500 m low water level operations,and the deformation during the first low water level operation was stronger than that in the second one.④ When the reservoir water level had rapidly risen from 14500 m to 17500 m,the rise of the reservoir water level was conducive to the stability of the slope under the condition of weak rainfall intensity.However,when the reservoir area was subjected to continuous rainfall,the stability of the slope would be reduced.Because the reservoir water exerted a significant lift force on the holding back block of the landslide,the slope deformation was aggravated.The research results can provide a reference for the induction mechanism analysis,monitoring,early warning and forecasting,and emergency treatment of water-related landslides in the Three Gorges Reservoir area.

Key words: landslide deformation;hydrodynamic pressure;floating weight loss;Tanjiahe Landslide;Three Gorges Reservoir area

收稿日期:2022-02-18

基金項目:國家自然科學基金項目“復雜條件下視傾向滑移型滑坡成因機理與穩定性研究”(42172303)

作者簡介:汪 標,男,碩士研究生,主要從事地質災害預測與防治方面的研究工作。E-mail:Wangbiao09100710@163.com

通信作者:易慶林,男,教授級高級工程師,主要從事防災減災、地質災害監測方面的研究。E-mail:yiqinglin@ctgu.edu.cn