歌曲《巴黎圣母院的敲鐘人》的藝術特點

朱麗

摘 要:歌曲《巴黎圣母院的敲鐘人》是一首著名的藝術歌曲,以法國浪漫主義領袖、法國小說家雨果的經典歷史小說《巴黎圣母院》為創作背景,詮釋了人性的善與惡,美與丑。本文從歌曲創作背景、音樂結構、演唱特征等方面對其進行探析,以便在今后的演唱中更好地演繹這首作品。

關鍵詞:藝術歌曲;巴黎圣母院;敲鐘人;藝術特點

中圖分類號:J616文獻標識碼:A文章編號:2096-0905(2023)06-00-03

一、歌曲《巴黎圣母院的敲鐘人》的音樂特征分析

藝術歌曲《巴黎圣母院的敲鐘人》取材于法國著名小說家雨果的經典小說《巴黎圣母院》,小說以敲鐘人——集真善美與丑陋于一身的卡西莫多為主要人物角色,描述了從小被人嘲笑、欺負,駝背、獨眼、跛腳、又啞又聾的卡西莫多的悲慘命運,深刻揭露了當時法國社會的黑暗制度,人性的美與丑,善與惡,心靈與肉體,崇高與卑劣的沖突與毀滅,具有深刻的思想內涵和悲劇美學價值。

(一)曲式結構分析

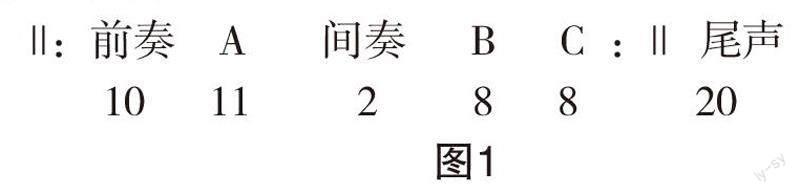

歌曲是單三部曲式結構的藝術歌曲,調性是f小調,4/4拍子,曲式結構如圖1所示。

歌曲調性是小調性,帶有一種憂郁、沉重的感情基調。

前奏(1-10小節):調性為f小調,中板的速度,4/4拍子,很強的力度,開始運用了一個離調柱式和弦,模仿了巴黎圣母院教堂莊嚴、肅穆的鐘聲,仿佛直擊靈魂深處的沉重情感,接著以快速上行的十六分音符,每小節低音全音符柱式和弦保持一小節,力度增強,音區變高,柱式和弦轉位進行,營造了一種莊嚴、緊張的音樂情緒,后出現三小節連綿不斷的切分節奏進行,力度變為中強,動力性增強,推動音樂進行,為歌曲主題的出現做了感情鋪墊,最后一小節以快速的主和聲的十六分音符的琶音進行,力度變弱,仿若傾訴的口吻,帶人進入回憶的思緒中,平穩引出歌曲(見譜例1、譜例2)。

A段(11-22小節):歌曲伴奏為連綿不斷的十六分音符的一四五級的琶音進行,明確了歌曲的調性,營造了平穩的音樂情緒,仿佛在回憶往事,推動音樂的發展;歌曲以弱起開始,襯托音樂氛圍,使歌曲具有律動感,力度中弱,開始四度跳進上行,第3小節七度大跳上行,同音重復,仿佛一遍遍地在訴說著往事,帶人陷入深深的回憶之中;第5和第6小節六度上行跳進,保持同樣的空八十六八的節奏音型,加強了強調的語氣,此起彼伏,綿延不斷;第7小節,六度上行跳進,四級音同音反復進行,音樂情緒得到轉折,保持相同的節奏音型,旋律進行,加強描述的語氣,最后節奏變為小切分節奏,使得旋律和節奏富于動感,落于屬音上,語氣哀婉,平穩進入間奏(見譜例2、譜例3)[1]。

間奏(23-24小節):力度加強變為突強,最低聲部二度全音符柱式和弦進行,第1小節上方伴奏主和聲柱式和弦前加原樣和弦的前倚音轉位上行,和聲有力飽滿,第2小節運用離調和弦,增強音樂的緊張感,保持相同的力度與節奏音型,推動樂曲進入高潮,銜接B段。

B段(25-32小節):伴奏保持與間奏相同的節奏音型,力度突強,歌曲旋律八度向上跳進后同音反復進行,情緒熱烈激越,表現了敲鐘人卡西莫多震天的憤怒,后通過三級和弦的琶音進行引出C段。

C段(33-40小節):伴奏音型空八十六的小切分,富有動力性,弱起開始,音區下移,旋律四度向上跳進后保持同音反復進行,每一樂句開始前拍小切分后八分節奏再接小切分節奏的進行,樂句間保持相同的節奏音型,39小節旋律級下行,音樂情緒回落。

尾聲(41-60小節):弱起,旋律六度大跳進行,音區提高,主要圍繞降A音進行,前8小節的反復,力度變弱,襯字“啊”在高音區不斷重復進行,仿若主人公撕心裂肺的吶喊,是歌曲的高潮部分,情緒激烈,是對歌曲主題的總體回顧,表現對現實的無奈;最后12小節重復了C段主題旋律,呼應總結了全曲。

(二)旋律特點

A段旋律進行平穩,弱起開始,在中音區不斷重復和流動進行,給人以深刻的印象,便于記憶,旋律優美,給人以美的感受;B段旋律開始八度大跳進行,后在高音區持續,情緒激烈,與A段旋律進行形成反差,情緒對比強烈,符合人們的審美心理特點;C段旋律回落重復,保持AB段旋律的弱起進行,情緒回落;尾聲旋律圍繞主音進行,鞏固調性,旋律拉寬,弱起,富于動力性,一字多音的進行形態豐富了歌曲的情感內容,進一步升華歌曲主題,最后重復了C段主題旋律,主音長音結束,呼應總結了全曲,回味無窮。

(三)歌曲伴奏

藝術歌曲中,鋼琴伴奏與聲樂同等重要,伴奏與人聲相輔相成,是音樂進行中不可或缺的一部分,與旋律交織緊密[2]。

在歌曲的前奏中,開始采用了極不和諧的柱式和弦,模仿了莊嚴肅穆沉重的鐘聲,八分節奏的柱式和弦轉位上行后變為小切分節奏,使音樂非常富有動力性,為聲樂的演唱奠定了莊嚴沉重的情感基調,暗示著風雨即將到來。

歌曲第一段伴奏為十六分音符的琶音進行,這樣使得歌曲非常富有流動性,營造了回憶的情感基調,將人們帶入回憶的思緒中;間奏前倚音柱式和弦強調轉位上行,音區升高,模擬了渾厚洪亮的鐘聲,推動歌曲情緒到達高潮;歌曲第二段伴奏保持間奏進行形態,不斷地模擬震天動地的鐘聲,仿佛在憤怒地控訴;第三段與第二段的伴奏為綿延不斷的小切分節奏,使得樂曲情緒得到回落,與第二段伴奏形成強烈反差,表現了悲劇性的藝術創作特征。

由此看出,在這首藝術歌曲中,伴奏的音型、節奏、力度、織體、和聲布局、力度等對歌曲的情感表達具有重要的作用,歌曲的結尾部分運用了第三段的伴奏進行形態,主題與前奏交相呼應,暗示歷史的車輪依舊繼續前進[3]。

二、歌詞分析

歌曲總共有四段歌詞,整首歌曲以第三人稱的口吻出現,描述了敲鐘人卡西莫多的悲慘命運,表現了當時法國人性的扭曲,黑暗的社會現實。

第一段歌詞:歌詞回顧講述了在浪漫主義時期的法國巴黎圣母院,圣母院的教堂中,有一個敲鐘人叫卡西莫多,他的長相丑陋,但是心靈善良,“年復一年,歲歲月月”,表現了敲鐘人單純樸素的敲鐘生活。第一段歌詞通過丑與善的對比,表現了音樂的藝術特征,塑造了敲鐘人卡西莫多善良的人物形象。

第二段歌詞:“總是默默”“卻”“世態炎涼”等字眼,描述了卡西莫多對這個社會的淡然與無奈;“含辛茹苦”“高尚純潔”“終未逃脫”等字眼描繪了當時人性的丑惡,黑暗的社會制度[4]。

第三段歌詞:反復重復了鐘聲音色的渾厚響亮,聲音震天動地,勢不可擋,表現了敲鐘人卡西莫多無限地悲憤情感,渲染了主人公對殘酷現實的憤懣。

第四段歌詞:“他寧愿陪伴那死去的吉普賽姑娘,了卻他那一顆早已冰冷的心”,歌詞反復地強調,表現了卡西莫多對愛斯梅拉達深沉的愛。一個“啊”字增強了悲劇色彩,給人以一種心靈的碰撞,歌曲歌詞簡約質樸,段落分明,主題清晰。

三、演唱特征分析

(一)咬字歸韻

歌曲演唱中,正確的咬字歸韻能使我們的歌唱富于美感。在歌曲演唱中,我們總是會遇到些吐字咬字的問題,歌曲《巴黎圣母院的敲鐘人》中,“在”字要準確有力地唱出來,但是口腔需要一定的控制,“在”字演唱得不規范就會使氣息上浮,不平穩不流暢,所以演唱歌曲時,我們要求每個字都要有所控制地有力地唱出來,歌曲演唱中要求“字正腔圓”,規范的咬字歸韻能夠促進聲樂的演唱,聲音才會變得圓潤,每一個字也不會顯得模糊,字義更為清晰,才會持續保持正確的口腔狀態和科學的發聲[5]。

(二)頭腔共鳴的運用

在聲樂的演唱中,頭腔共鳴雖然被頻頻提及,但是對于大多數的聲樂學習者來說,演唱時真正做到頭腔共鳴是一大難題。首先,頭腔共鳴需要連貫循環的呼吸,那怎樣才能做到連貫的呼吸呢?連貫循環呼吸需要我們的身體保持放松,同時心情的放松也很重要,呼吸強調自然呼吸而不做作,不乏自然地吸一口氣,你會感覺到小腹特別空,人的小腹、胸腔、鼻腔、頭腔有一個集中的點,呼氣時保持吸氣時的狀態平穩呼出,換氣時同樣也是如此,呼吸連貫是做到頭腔共鳴的基礎,切記只為呼吸而去練習呼吸,呼吸的深淺要依據作品的需求來選擇,而這首歌曲就要求我們需要有渾厚、循環流動的氣息方能較好地演繹。其次,頭腔共鳴需要保持積極的面部狀態和演唱狀態,比如微笑,面部肌肉有力提起,為良好的歌唱狀態讓出空間,鼻咽腔打開,這樣聲音就會有穿透力和有空間感。最后,合適的力度,空空的口腔狀態,也有助于頭腔的共鳴。在歌曲《巴黎圣母院的敲鐘人》中歌曲的高潮部分,大跳的音程,需要我們能自然地快速換氣,呼吸流暢,空空的口腔,積極的面部表情,良好的頭腔共鳴,小腹力度的支撐,方能表現出鏗鏘有力、震天動地的鐘聲[6]。

(三)循環自如的氣息

《巴黎圣母院的敲鐘人》這首藝術歌曲的演唱對于很多聲樂學習者來說難度是相當大的,需要演唱者能夠自如地控制歌唱的氣息。能否正確地使用歌唱的氣息,是衡量一個人能否演繹好聲樂作品的關鍵,是衡量聲樂演唱水平的一個標準,沒有科學的演唱氣息,是歌唱者學習進步道路上的一大障礙。如對于歌曲A段的演唱,A段密集的切分附點節奏型,弱起,同音反復的平穩旋律的進行,要求聲樂演唱者氣息足夠下沉的同時又要掌握聲斷氣不斷的演唱技巧,氣息能循環流動的同時又要在演唱時能夠均勻地送出,這就需要聲樂學習者在平時的學習中注意對氣息的練習,對不同的聲樂作品要選擇合適的呼吸方法,而不是一以貫之;歌曲B段的八度大跳的演唱需要演唱者擁有渾厚的氣息,在演唱完一個樂句時氣息能瞬間下沉至丹田,全身的力度也需要快速加強,能快速為下一樂句八度的大跳演唱做好準備,下沉有一定控制的同時又不能失去氣息的流動性。

(四)以情帶聲

音樂作品是服務于人的,若是脫離了人的情感屬性,那便沒有了任何意義,歌曲《巴黎圣母院的敲鐘人》具有悲劇性的色彩,卡西莫多是一個身世悲慘的人物,悲劇情感在演唱過程中應該得到體現。

歌曲第一段敘述了卡西莫多丑陋的相貌,悲慘的身世,但是他擁有一顆真誠善良的心,演唱這一段歌詞時,應該聲斷氣不斷,聲斷情不斷,敘述性地表現卡西莫多這個丑與善的人物形象;歌曲第二段描述了卡西莫多高尚的人格,但最終還是逃脫不了悲慘的命運,在刑臺上遭受折磨,演唱時需要演唱者唱出對卡西莫多高尚人格的贊美和對其悲慘命運的惋惜與同情;歌曲第二部分,渾厚響亮的鐘聲傳達了敲鐘人卡西莫多的憤怒,演唱者應將自己置于主人公的內心情感中,達到與歌中角色相融;第三部分情緒回落,表達吉普賽流浪藝人愛斯梅拉達被處死,而主人公卻無可奈何,以及對愛斯梅拉達至死不渝的感情。“啊”字尾聲部分,是全曲最高潮部分,表達對黑暗社會的不滿,人性的丑惡,以及對廣大底層民眾的同情之情。

四、結束語

歌曲《巴黎圣母院的敲鐘人》是一首藝術歌曲,歌曲A段舒緩的旋律敘述了敲鐘人的故事,與B段八度大跳跌宕起伏的旋律形成強烈的對比,展現了敲鐘人內心的憤怒、悲憤欲絕,歌曲情緒形成強烈反差,具有較強的戲劇性;獨具特色的伴奏與旋律的交融,傳達了“真善美”的心靈,也顯示出我國藝術歌曲的魅力和獨特的創作手法。通過分析其藝術特征,讓我們對此歌曲的演唱有了更深層次的理解與啟發,在今后演唱這首作品時,更能把握住歌曲的藝術特點和情緒情感,深刻詮釋其所蘊含的人類純潔的“真善美”的高貴品質,時刻警醒自己做一個像卡西莫多這樣善良的人。

參考文獻:

[1]賴麗.歌曲《巴黎圣母院的敲鐘人》作品論析[J].音樂創作,2013(04):159-161.

[2]唐悅.藝術歌曲鋼琴部分寫作手法類型初探[D].沈陽師范大學,2011.

[3]張桂寶.真善美的贊歌——為歌曲《巴黎圣母院的敲鐘人》伴奏有感[J].吉林藝術學院學報,1999(02):45-47.

[4]東青.尚德義藝術歌曲《巴黎圣母院的敲鐘人》之藝術特征[J].藝術評鑒,2016(04):40-41.

[5]楊敏娟.淺談藝術歌曲《巴黎圣母院的敲鐘人》的演唱分析[J].明日風尚,2020(17):123-124.

[6]謝金玲.論藝術歌曲《巴黎圣母院的敲鐘人》的藝術特征與演唱詮釋[J].藝術評鑒,2017(06):146-147.