舞臺美術的“寫意性”與“假定性”辨析

金婧

摘 要:中國舞臺美術理論自20世紀50年代發展至今已經有70年的歷史,總體來說,處于80、90年代“中國戲劇黃金十年”的舞臺美術理論研究枝繁葉茂,其以戲曲的“寫意性”與話劇的“假定性”的研究為主要導向,打開了21世紀舞臺美術理論研究的大門。而今“假定性”與“寫意性”都作為舞臺藝術突破現實時空的手段,成了舞臺創作過程中必須關注的問題,當下尤其看重舞臺“寫意性”的研究,而這個問實則隱含著對東西方舞臺創作形態的認識。本文淺從80年代關注的“假定性”與“寫意性”這組隱含對立的概念出發,對當下舞臺美術創作的方法進行梳理和深入思考。

關鍵詞:假定性;寫意性;戲曲舞臺;舞臺美術理論

中圖分類號:J813文獻標識碼:A文章編號:2096-0905(2023)06-0-03

回顧中國舞臺美術發展的70年歷史,20世紀80年代的舞臺美研究聚焦在“假定性”“寫意性”上。當時關注這些概念只因戲曲與話劇都走入了現實主義帶來的困境,但無論怎么呼喚“假定性”或“寫意性”它都只是用來解決舞臺現實主義困境的一種方法。

而今,我們已走出“現實主義的愁云”,但是現代舞臺美術創作的方向追求仍有待明晰。尤其要指出,舞臺“寫意性”最開始是在戲曲中,作為西方戲劇“寫實性”特征對應提出的,盡管今天舞臺“寫意性”的范疇早已超越戲曲,但在談及“寫意性”問題時仍要將其放在中國傳統文化語境中討論,再與其他作品展開對比,進行舞臺的“假定性”“寫意性”特點的探討才具有當代價值。

一、對舞臺寫意性的重新思考

(一)舞臺寫意性的底層邏輯是“離形取意”產生的造型多義性

唐代司空圖的《二十四詩品·形容》中有對“離形取意”的解釋:“俱似大道,妙契同塵。離形得似,庶幾斯人。”①即說,只要事物的神理妙合無間,且不為形所拘束,在某種程度上離開描寫對象的原貌和形態,運用夸張或象征的方法更有助于表現審美對象的內在本質特征和精神、動態美。

“戲曲藝術創造形象時不十分注重追求外部形態的逼真,而以揭示人物的性格特征和內在氣質為主要目的。”[1]——可見,戲曲藝術的追求是“離形取意”,是“可以寫實,但絕不完全寫實”的邏輯,在創作中表達為“傳神”。這一目標通過寫意的手法來達到,而寫意手法背后是“離形取意”原則,而最能體現“離形取意”原則的藝術門類是中國傳統繪畫。在舞臺美術設計中,有大量通過對傳統繪畫的筆法和畫面構成進行變形、加工、取材創造出寫意的概念的作品。

在2021年湖南省昆劇團創作的新編昆劇《烏石記》中,構成舞臺畫面的主要內容僅一筆“墨痕”,這個墨痕設計來源于對中國水墨畫中筆法的運用,在側鋒的運筆基礎上加入對中國繪畫肌理效果的模仿。舞臺上,“墨痕”可以是遠山、屋頂,也可以是烏云,可見,離開對具體形象的描繪,只保留部分相關要素,留給審美對象無盡的可能性,就是前文所述的動態美感,這種動態美來自作品自身的“未完成”,其賦予審美對象任意一種解讀方法,因為作品的視覺形象不強調再現性的描摹限制,從而使其產生了離開具體形象之外的含義。故而,離形取意原則是可以通過對造型的不完全規定完成對“神”的追求,也是寫意性的創造。

但是,并非只有運用傳統繪畫要素這一種方式可以達到傳神目的,非繪畫領域的“離形取意”也可以創造出寫意性。在2016年張軍當代昆曲藝術中心演出的昆曲《春江花月夜》中,舞臺的視覺形象源于對作品音樂的“流動性”的把握,相較于繪畫可以塑造的媒材,音樂并沒有可以形變的物質對象,而是借助時間這一載體存在。《春江花月夜》的舞臺視覺形象來源于人們對音樂本身以及其時間載體的認識,聲音、時間沒有具體視覺形象,創作者基于一種概念性的認識,為本無形的概念創造出形態,亦可稱為一種“離形取意”,正因“神無可繪”“大象無形”,這種更深層次的形象不確定性能夠召喚出更高的審美追求,產生超脫形態、概念之外的意象——“神”,也就是寫意性。

最后,寫意與傳神是“寫意性”的一體兩面,傳神是目的,寫意是方法,方法與目的結合共同鑄造了“寫意性”概念,而“寫意性”的最小單位,則由“離形取意”原則支撐,是離開具體形象、概念去創造具有多義性的視覺形象。

(二)舞臺寫意性的基礎是視覺形象的裝飾性夸張變形

誠然,離形取意是舞臺寫意性的原則,有原則就有對應的手段,離形不是無形,取意不是任取,這套手段的標準在于進行夸張和變形的程度。拿戲曲來說,戲曲的離形取意通過程式來實現,程式是生活動作、形象的變形,而程式的具體運用大多通過虛擬的手法來表現。夸張與變形是任何藝術創作具有的基本手段,但是并非任何形式的夸張變形都能創造出“寫意性”。接下來以兩組對“山”的造型應用出發,對比不同的舞臺,探討寫意性的夸張變形方法。

2016年大型民族舞劇《桃花源記》中“山”的使用在戲曲寫意性舞臺當中,山的變形基本不為舞臺實際動作提供支點和調度功能,而強調作為舞臺空間畫面造型的裝飾美感,《桃花源記》的山是對中國繪畫留白的吸收,是對生命之厚重命題的多義性圖像闡釋,這里出現的山沒有具體寫實的造型指向,遵循著“離形取意”的造型多義性原則創作。

而當我們的視野進入當代西方演劇作品中時可以發現,“山”的具體形象通常以去裝飾化的幾何線條出現,在2020年卡爾森導演的布里頓歌劇《仲夏夜之夢》中,山的形象以一塊綠色的毛毯呈現,并成為舞臺上演員隨意調度的道具。可見,西方演劇舞臺的山并不追求整體舞臺視覺和諧,而是以強調功能性,是否參與演出調度、環境構建,達到功能多義性作為第一目標[2]。

總的來說,戲曲寫意性舞臺中出現的夸張變形手法目的在于修飾美化藝術形象,追求舞臺的視覺和諧,第一要義是其美觀與氛圍;而西方舞臺中的夸張變形是把客觀視覺形象分解、重組為新形式,用異質材料媒介替換,追求視覺效果的強烈與陌生。我們可以看到,寫意性舞臺的夸張形變強調裝飾美不注重功能性;相反可以看到《仲夏夜之夢》中的造型夸張與變形注重功能多義性,輕視造型裝飾性。

(三)舞臺寫意性包含了對假定性的默認

舞臺的“寫意性”是一種來源于中國傳統文化內部的審美追求,所以戲曲舞臺的表達是最貼近“寫意性”本質追求的,但并非說非戲曲舞臺無法創造寫意性。20世紀80年代“寫意性”概念和方法經常被搬去話劇舞臺上做救兵,去解決以現實主義為指導的演劇出現的“環境危機”和“行動危機”,戲曲舞臺上的以鞭代馬,以槳代船,圓場走千里,用在話劇舞臺上大放異彩。

同時,可以發現戲曲舞臺上的諸多“辦法”建立在“假定”的基礎上,我們默認無水行舟的寫意性舞臺成立的基礎是我們優先接納了“假定性”的存在;既然在舞臺寫意性概念里包含了假定性,二者就存在一定的關聯。

二、舞臺假定性與寫意性的關聯

(一)舞臺的“假定”本質也是一種夸張形變

法國戲劇理論家薩賽定義舞臺假定性:“借助于一系列‘約定俗成的東西給觀眾造成真實的幻覺。”從這個角度看,假定性即一種程度的“創造幻覺”,那么舞臺假定性與舞臺寫意性有共通的部分,但不等同,這個共通的部分在于對“假定”的認識。

簡單來說,任何藝術都必須承認假定的概念存于自身之中,否則我們無法“相信藝術”。舞臺的假定性來源于舞臺時空的有限性,從而催生舞臺美術的假定性,因為只有承認假定性才能突破舞臺現實時空的約束;舞臺美術的假定性不需要呈現完全真實的東西,對此中國傳統戲曲舞臺就是有力的證明[3]。

如前所述,“假定性”建立在觀演之間的“約定俗成”中,觀眾進入劇場必須帶著能接受演出對真實進行一定改變夸張的準備,而正是這種“準備”使觀演共同建立了辨別生活與虛構、區分現實與假扮的尺度規則,這便是假定性的本質原則。

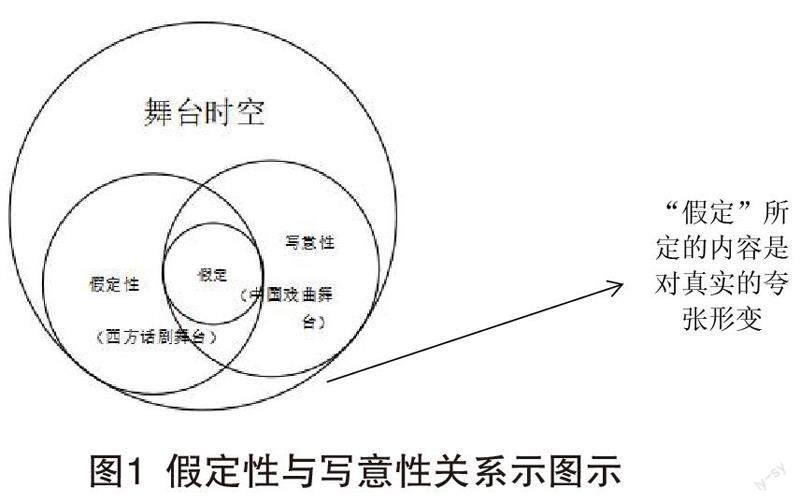

既然舞臺中的假定由對現實的夸張形變而來,那么在這個基礎上假定性舞臺與寫意性舞臺之間的關系可以簡化成圖1所示的關系圖,二者以假定的夸張形變邏輯作為突破舞臺現實時空約束的表現手段平行存在,有重合互相轉化融合的部分。

(二)舞臺假定性的不同呈現取決于不同“約定俗成”的視覺要素

我們肯定假定的概念先天存在于戲劇藝術之中,是一種對真實的夸張變形;西方舞臺的“假定性”作為創作手段是為了突破舞臺幻覺主義對真實的追求而創造的,而中國傳統戲曲的“假定性”則內化于表演和所有舞臺形象的“程式化”中,根本上是一種對生活真實與藝術真實的轉化。而兩種假定性舞臺所呈現出的不同在于不同的視覺要素,可以拿最具有“假定性”特點的阿比亞的反自然主義布景舞臺的作品和經典京劇《三岔口》的舞臺進行對比。

《三岔口》中的夜間打斗通過一桌二椅完成,沒有燈光、布景,不存在造型多義性以及裝飾性的夸張變形的創造空間,可我們依舊認可這是舞臺寫意性的呈現;反觀阿比亞開創的中性舞臺布景之中,有燈光,有功能多義性的臺階布景,我們不會描述這是寫意性的舞臺。盡管不以寫意性作為衡量標尺,但是同樣作為承認“假定性”原則的舞臺中,兩種舞臺的表現方式有所不同,其原因在于視覺要素的不同[4]。

如果說夸張變形的手段指向視覺的抽象化,那么兩種舞臺的不同抽象程度體現則是不同視覺要素的選取,視覺要素中包含了構成、色彩、觀念等。首先,從構成來看《三岔口》的舞臺明顯在現實生活要素或中國傳統繪畫的內容中做變形抽象,其本質不脫離對“形”的追求,而西方舞臺,則明顯舍棄對“形”的保留,其夸張抽象是強調主觀且功能性的,不對其“形”的視覺要素進行塑造,是去裝飾化。其次,色彩是一個非常值得關注的點,我們可以在大量的作品中看到中國舞臺對色彩的追求,這也源自中國古典繪畫審美。西方的色彩思維是科學性地對光學和固有色的判斷,其背后有深刻的美學淵源和觀念指向;尤其在現代舞臺作品中我們愈能發現西方舞臺的去裝飾化去色彩傾向化,而中國舞臺強調裝飾性和色彩品格。

在2019北方昆劇院演出的《桃花扇》和2017芭蕾舞劇《伍爾夫的悲劇》中明顯看到對比,同樣是對于“窗”的表達使用的色彩截然不同,而這些色彩、觀念所構成的視覺要素的背后便是更加深刻的“約定俗成”。

所以“假定性”創作手法下的舞臺的結果,并不取決于“寫實”或“寫意”的創作手段,而取決于創作者以什么樣的“約定俗成”的視覺要素來暗示引導觀眾,或者說是什么樣的“約定俗成”中誕生的觀眾,影響了我們感受到兩種舞臺假定性呈現的不同。

(三)“假定性”手法與“寫意性”手法辨析

可以說,寫意性、假定性二者作為突破舞臺現實時空的手法各有側重;假定性更接近為一種存在于創作內部的邏輯,實現手段是變形、夸張,但他不直接作用于視覺形象,他的形變對象可以是視覺性布景也可以是表演動作或語言、具體情境等;但是舞臺寫意性是一種外在的表現手段,它的夸張變形一定有具體的視覺造型對象和裝飾性目的,且以視覺造型為主導呈現“寫意性”,因為離開視覺造型——“離形取意”的“形”就不復存在了。寫意性的舞臺美術追求是把假定性的夸張變形邏輯轉化為一種表現手段,把生活真實轉化為藝術真實,所以從某種角度說,只有先肯定舞臺假定性才能有舞臺寫意性。

三、舞臺寫意性與假定性的共同追求

很少有一門藝術像戲劇這樣在“真、假、是、非”之間糾葛無窮,無論在理論探討方面或創作實踐方面都是如此,這就足以證明舞臺藝術是無限可探討的。

舞臺寫意性與舞臺假定性作為突破舞臺表現時空限制手段的一體兩面在理論和創作中都有非常重大的意義,我們可以通過“寫意性手法”來打破舞臺視覺空間的逼真性,以“假定性手法”重組環境的有限性,但這仍然不是最終目的,無論使用“寫意性手法”還是“假定性手法”,解構、組織戲劇空間的目的應為更加鮮明有效地傳達戲劇演出所蘊含的深刻而強烈的情感內容。

四、結束語

阿爾托認為:“劇場的真正目的在表現最普世的、開闊的生命面向,并從中提煉意象,讓我們樂于在其中發現自己。”[5]不言自明,當代社會將人壓縮為一種思考工具,將感性與理性、身體與精神二元分裂,阿爾托重視戲劇的力量,想通過非理性直感性的舞臺藝術“破除一切,回歸本質”,這也是我們的追求。

所以,在戲劇藝術里,突破“真實環境空間”局限的成為重要話題,戲劇藝術成了尋找能夠使人通過藝術進入“真正情感”的道路,只有在這時,以“假定性”“寫意性”手法進行的舞臺創造,才有可能真正突破層層現實意義的屏障,通達藝術最終之所在。

參考文獻:

[1]孟繁樹.論戲曲審美系統[J].藝術百家,1987(04):4-15+46.

[2]王學鋒,田黎明,劉禎.戲曲舞臺美術研究卷——二十世紀戲曲學研究論叢[M].合肥:安徽文藝出版社,2015.

[3]孟繁樹.現代戲曲藝術論[M].北京:北京時代華文書局,2017.

[4]王曉鷹.從假定性到詩化意向[M].北京:中國戲劇出版社,2006.

[5][法]阿爾托.戲劇及其重影[M].劉俐,譯.杭州:浙江大學出版社,2010.