北京:讓歷史文化融入百姓生活

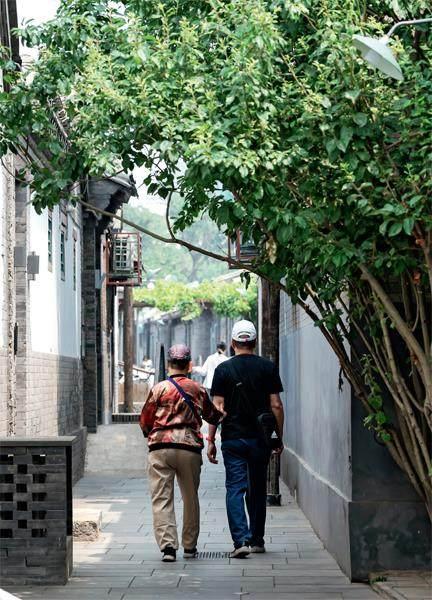

草廠胡同。圖/邢正亮

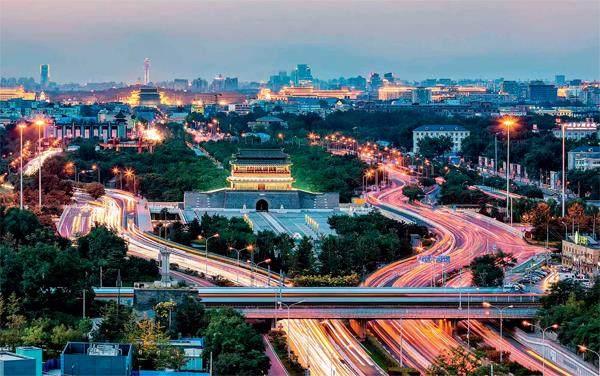

北京老城62.5平方公里,見證了北京3000余年建城史、800余年建都史,是中華傳統城市營造理念和建造手法的集大成者。過去,在城市化快速發展過程中,北京老城很多平房院落被拆除,新的高樓不斷建設,歷史風貌遭到破壞,胡同、四合院私搭亂建,人居環境惡劣。

2014年2月25日,習近平總書記走進北京老城,提出城市發展要高度重視歷史文化遺產保護。此后,總書記多次考察北京,深入歷史街巷、胡同院落,發表系列重要指示,為城市歷史文化保護指路引航。

這些年來,北京以“老城保護”新思維替代“舊城改造”,大拆大建逐步退出歷史舞臺;以貫穿老城的北京中軸線申遺為抓手,恢復歷史建筑風貌,改善人居生活環境,促進全民保護意識,推動老城整體保護。

2014年2月25日,習近平總書記步行考察北京老城,站在北京中軸線上的玉河邊,遠眺歷史長河,提出傳承保護好城市歷史文化遺產的時代命題。自此,以北京為代表,全國掀開城市文化遺產保護篇章。

北京老城總面積62.5平方公里,見證了北京3000余年建城史、800余年建都史,是北京城市的靈魂、是中國的“中”字型城市代表。

北京老城夜景。圖/許曉平

過去,在城市化進程中,老城保護更多是舊城改造,拆除平房、新建高樓,歷史風貌毀損,人居環境惡劣。

近10年來,大拆大建逐步退出北京老城的歷史舞臺,歷史風貌修繕恢復,老百姓在胡同里過上現代化的生活。習近平總書記數次考察北京,調研上海、廣州、天津等城市,始終牽掛城市歷史文化遺產保護。

今年6月2日,習近平總書記在北京中軸線北延線上的奧林匹克公園,鄭重發出號召—傳承發展中華優秀傳統文化,共同建設中華民族現代文明。

站在新的歷史起點,《民生周刊》記者從縱貫老城、承上啟下的北京中軸線出發,循著總書記在北京的考察足跡,回顧老城保護與城市發展融合之路。

歷史文化遺產是城市金名片

北京是世界著名古都,也是擁有世界文化遺產最多的城市。

“豐富的歷史文化遺產是一張金名片,傳承保護好這份寶貴的歷史文化遺產是首都的職責。”習近平總書記親自為北京擘畫城市名片。

北京擁有3840處不可移動文物、501萬件(套)文物藏品,以及長城、故宮、頤和園、天壇、明十三陵、周口店北京人遺址、京杭大運河七處世界文化遺產。

2011年,北京啟動申請第八處世界文化遺產—北京中軸線。這條始建于元代的城市軸線,全長約7.8公里,北起鐘鼓樓,南至永定門,南北引申,縱貫老城。2023年,北京公布《北京中軸線保護管理規劃(2022年—2035年)》,劃定總面積51.3平方公里的遺產區和緩沖區,幾乎覆蓋老城內所有文物古建和歷史街巷。其中,遺產區涵蓋15處遺產點,既有古代皇家宮殿建筑故宮,也有古代禮儀祭祀建筑(太廟、社稷壇、天壇、先農壇),還有地安門外大街、前門大街這樣的遺存道路。

“全世界最長,也是最偉大的南北中軸線穿過全城,北京獨有的壯美秩序就由這條中軸的建立而產生。”中國建筑學家、清華大學建筑系創建者梁思成在1951年所著《北京:都市計劃的無比杰作》中高度評價北京中軸線。

一甲子后,清華大學國家遺產中心主任呂舟承擔起北京中軸線申報世界遺產的文本編制工作,對遺產價值進行闡述。作為梁思成的后輩學者,呂舟認為:“北京中軸線的形成、發展過程反映了中華文明的精神內核,反映了中國傳統的審美觀念,也是北京老城的靈魂和脊梁,持續、深刻影響著北京城市的發展。”

習近平總書記指出:“中軸線申遺保護是個大事,也是個契機,要以此帶動重點文物、歷史建筑騰退,強化文物保護和周邊環境整治。”

貫徹落實習近平總書記重要指示,北京催生觀念和工作路徑的轉變,放棄舊城改造,實行老城保護。推動中軸線申遺,不僅為新增一處世界文化遺產,更意在帶動北京老城整體保護復興。

中軸線申遺帶動老城保護

“先有萬寧橋,后有北京城。”記者將此次走訪的起點選在橫跨玉河的“北京中軸線第一橋”萬寧橋。

從這一北京城起源重要標志點自北向南出發,一路玉河流水相隨,輕快走向東不壓橋49號通惠河玉河遺址,記者花了5分鐘。然而,這一段不到500米長的玉河水道,北京用了近5年時間修復。

“這兒以前沒河,就是小水溝,又臭又臟。”一位從事胡同游的大爺,蹬著三輪車從萬寧橋上過,他告訴記者,“我小時候,這片兒都是房子,這兒就是泥地,坑坑洼洼。”

今年730歲的玉河,是北京城市發展的親歷者。玉河原名通惠河,為元代一條京杭大運河漕運河道;明清時期,漕運功能減弱,成為皇城景觀河;民國時期逐漸斷水,改為暗渠;上世紀50年代淪為臭水溝后,玉河終被填埋,蓋滿民房。為了讓消失半個世紀的玉河重現,北京于2009年完成600余戶搬遷、疏解人口2000余人,正式啟動玉河歷史文化保護工程。2013年,玉河一期竣工。

2014年2月25日,習近平總書記步行察看玉河歷史文化風貌保護工作展覽和河堤遺址。駐足故道,總書記思考如何傳承保護好城市歷史文化遺產,發表了后來被媒體廣泛引用的經典論述,“歷史文化是城市的靈魂,要像愛惜自己的生命一樣保護好城市歷史文化遺產”。

2017年2月24日,習近平總書記視察通州大運河時再對北京委以重任,“保護大運河是運河沿線所有地區的共同責任,北京要積極發揮示范作用”。此后,《北京市大運河文化帶保護建設規劃》和《北京市大運河文化帶保護建設五年行動計劃(2018年—2022年)》相繼發布,玉河二期順利竣工。

隨著中軸線申遺和京杭大運河保護不斷推進,玉河周邊文物建筑群騰退項目清單和相關文物修繕計劃逐步完善。北京市東城區交道口街道福祥社區工作人員告訴記者:“因為中軸線風貌保護,玉河附近一棟待降層的高樓剛完成100%騰退。”

北京老城保護在“老城不能再拆”的底線基礎上開展,騰退是繞不開的話題。

騰退還是留住,是胡同居民艱難的選擇。一城北京,半城胡同。灰墻灰瓦的胡同是北京老城的底色,與紅墻黃瓦的紫禁城共同繪出完整的北京城。經年累月的風雨變遷,盡管胡同生活諸多不便,但許多人難舍難分。

2014年2月25日,習近平總書記先后走進雨兒胡同29號、30號院,到王云鳳、關世岳、吳愛霞、莊寶等4戶居民家里,察民生,問冷暖。臨走前還不忘囑咐,“老城區改造要回應不同愿望和要求,工作量很大,有關部門要把工作做深做細,大家要多理解多支持,共同幫助政府把為群眾辦的實事辦好”。

習近平總書記的深情牽掛和重要指示,為后來雨兒等4條胡同騰退改善、精細管理提供具體工作路徑。

清華大學建筑設計研究院是“南鑼鼓巷地區四條胡同保護與利用項目”設計單位。“北京中軸線大部分在東城區,是歷史風貌控制的核心區。”四條胡同項目規劃負責人龐書經介紹,“南鑼鼓巷歷史文化街區是中軸線擬定遺產區,其西南角的雨兒、帽兒、福祥、蓑衣4條胡同是東城區首批‘申請式騰退政策的試點。”

通過“申請式騰退”,4條胡同452戶居民選擇騰退外遷,約占60%。申請騰退的老街坊,戶均住房面積由不足25平方米增加到戶均110平方米,生活得到根本性改善。

但是,還有近一半人最終選擇留住,他們如何改善居住條件?騰退空間怎么利用?部分人搬遷、部分人留住的院落怎么辦?新的社區生態如何營造?

圍繞這些問題,北京市東城區率先實踐并完善“申請式改善”政策體系,創新推出“建筑共生、居民共生、文化共生”的“共生院”模式,聯合清華大學建筑設計研究院等機構開展留住居民改善意愿調研,之后組織“大師工作營”,采用“一院一設計、一戶一方案”的“繡花”治理模式,為留住居民和共生群體提供精細化定制化的設計方案。

“共生院”模式最早的實踐是雨兒胡同30號院。當年,習近平總書記沿彎曲狹窄的通道走進來,這座占地594平方米的大雜院蓋了22間房,擠著14戶居民,公共過道只有一米。

“人太多,地太小,拍照都困難。”交道口街道福祥社區工作人員肖今回憶,因為空間局促,總書記與居民合影時,9個人要分成三四排才站下。

記者到訪雨兒胡同30號院時,這里的門牌已更名“雨兒人家”,朱紅門扇漆書“各美其美 和合共生”。推開大門,院落豁然開朗,私搭亂建不見了,重現青磚灰瓦的古樸模樣。

肖今成了“雨兒人家”新管理員,“這里兩戶原居民留住,其余居民騰退后的公共空間,以協商議事會議的形式,在多次征集居民的需求和建議后,打造了五大公共空間”。她輕輕推開門,帶著記者挨個“解鎖”—居民聚會用的“槐香客廳”,議事協商、調解鄰里矛盾用的“議商暖閣”,居民輪流值班提供各種服務的“值年小站”,青少年家庭的共享空間“文馨書館”,展現胡同修繕整治歷程與成果的“琢玉學堂”。“搬離的老街坊回來聚,看到變化都熱淚盈眶。”

相比“共生院”人來人往的熱鬧,獨門獨院的雨兒胡同6號院改造后更顯歲月靜好。40多平方米的房間,經設計師量身定制“變成”復式房屋—內置二層兩間臥室,滿足老居民李伏生阿姨一家五口三代人的起居、工作學習和休閑娛樂綜合需求。如今,小院種滿植綠,屋內“全電廚房”,胡同生活變得“倍兒”舒坦。“你看,樓房里有的我這兒都有,胡同還更接地氣,去玉河邊跳廣場舞也很方便。”李伏生臉上漾出的笑容,舒展了皺紋。

“空中蜘蛛網、地下老鼠洞”,雨兒胡同20號院是邊角雜院,仿佛是胡同里的胡同。在年近七旬的李長林記憶中,這里電線亂接,下雨天上廁所蹚著水到胡同口是小時候的夢魘。2015年設計修繕后,電線入地、雨污分流,李長林和老伴過上了院內有綠化、下廚不出戶、如廁不出院的現代生活,“還能經常去景山、玉河遛彎。”

玉河改造前,這里的居民常說,自己住景山附近,現在他們會說,“我住玉河邊”。

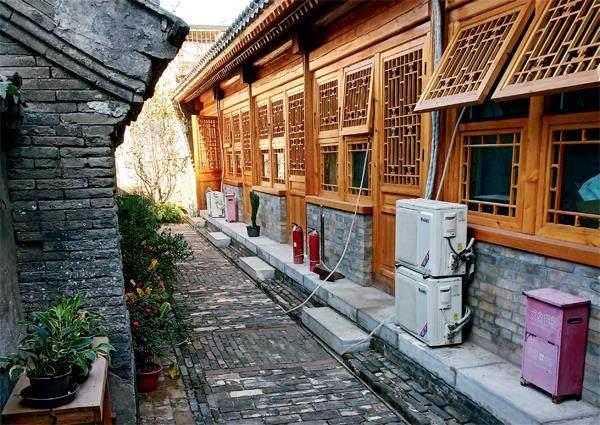

前門三里河。圖/邢正亮

改造后的雨兒胡同院落

讓城市留住記憶? 讓人們記住鄉愁

2017年,玉河二期竣工這一年,前門三里河也恢復潺潺流水。北邊玉河與南邊三里河圍繞中軸線一路蜿蜒,流動的文化伴隨著老城保護重獲新生。

三里河曾是護城河的泄洪渠,清朝中晚期河道被填埋后蓋上房子,逐漸形成與河道走勢一致、北京城唯一一片南北走向的胡同群—前門街道草廠地區。這里古時曾為蘆葦園,百姓以葦織席,以草編履,草廠由此得名。

從玉河走向三里河,記者不禁驚嘆繁華都市與小橋流水的相遇,前門商業街寸土寸金之地,竟重現數百年前水穿街巷、庭院人家的壯美景觀,蘆葦叢生、天鵝游弋、雞犬相聞。

“2019年2月1日,習近平總書記來到前門東區,沿草廠四條胡同步行察看街巷風貌,聽取區域規劃建設、老城保護、疏解騰退、人居環境改善等情況介紹,對北京開展老城保護整治的思路和做法表示肯定。”站在三里河青云橋上,東城區前門街道草廠社區黨委書記李崢回憶。

“老城保護不是一蹴而就,是一級一級、層層遞進。從整治大街主巷、背街小巷到現在深入胡同、深入部分居民家改造美麗院落,一磚一瓦、一草一木、一點一滴留住城市記憶。”北京市建筑設計研究院是草廠片區規劃實施單位,建筑師賈琦帶著記者深入草廠胡同,遙望降層樓房,細數胡同門牌。“每戶門牌都是一個宣傳陣地,這些年除了展示北京規劃,還成為黨史學習教育宣傳平臺。”李崢補充說。

“老北京的一個顯著特色就是胡同。如果北京的胡同都消失了,都變成高樓大廈了,還怎么記得住鄉愁?”在總書記當年講話的胡同口,老居民焦淑琴指著旁邊的文化宣傳墻告訴記者,她從小在這兒長大,下鄉插隊10余年后重返胡同生活,縈繞心頭的對故鄉的牽掛與流淌在血液中的兒時記憶自然浮現,匯聚成她心中濃得化不開的鄉愁。“2019年的冬天,在這里聽總書記談鄉愁,我這心呀暖暖的。”

“讓城市留住記憶,讓人們記住鄉愁。”這是習近平總書記在草廠社區留下的囑托,留給居民們的精神財富,也是總書記之后在上海、廣州、天津等城市調研時反復強調的話。在草廠胡同小院議事廳最顯眼的位置,記者看到這兩行文字被放到最大。

小院議事廳于2012年成立,是草廠社區居民自治的陣地,無論是示范街區創建、院落提升,還是胡同文化學習,大事小情,都離不開議事廳。

走進議事廳,貼墻的大柜子里擺放著幾十種老物件,定睛細看,都是上世紀八九十年代的生活用品。小院議事廳“廳長”李彩仙介紹,這些老物件都是居民捐贈的,已不再使用。用來熨衣服的烙鐵、上海牌縫紉機、喜字茶盤等,映射出那個年代人們質樸的生活。

李彩仙指著一對紅色花瓶激動地說:“我給總書記看了我結婚時的花瓶,他跟我說這是家庭記憶,鼓勵我要傳承好、保護好。”回憶起與總書記的對話,她連說“終生難忘”。“總書記看到老物件很親切,連縫紉機怎么用他都很熟悉。”

“一個城市的歷史遺跡、文化古跡、人文底蘊,是城市生命的一部分。文化底蘊毀掉了,城市建得再新再好,也是缺乏生命力的。”總書記在胡同里的“留言”,居民們至今念念不忘。

胡同里人人都能感受到的文化底蘊、歷史記憶,都離不開吃。過年全家包餃子是每個四合院里最溫馨的時刻。2019年2月1日,在草廠四條胡同40號院,朱茂錦一家剛和好一盆茴香餡,正在包餃子。

“那天,我老伴正搟餃子皮,看到總書記走進來,她手上沾著面粉就去握手。總書記笑著說沒關系。然后,總書記拿起筷子和搟好的餃子皮,邊包餃子邊和我們嘮家常。”朱茂錦回憶起習近平總書記到他家的情形。

在草廠胡同生活了近76年的朱茂錦,對這些年胡同的改造深有感觸。在他看來,經過幾十年的變遷,胡同環境更好了,生活更加便利,老北京的人文情懷也一直都在。

前門大街,一條古老又全新的大街,記憶中,這條街永遠交通擁堵,人流如織,熙熙攘攘,可老百姓就是愛去,為了購物為了吃飯,還有為了嘗嘗兒時“老味道”。

“有些老街坊都搬到五六環外了,但為了這一口燒賣,他們還經常回來。我們回頭客占了一半,有老顧客從8歲吃到80歲。”在前門大街原址經營285年的最古老商鋪都一處,國家級非遺傳統技藝(燒賣制作技藝)第八代傳承人80后吳華俠說起老居民們的惦念仍感動不已,這也是她“北漂”至今堅持傳承的動力,“一份燒賣要經過16道工序錘煉才能上桌,一張皮兒要搟出24個褶,代表一年二十四節氣,我們用心延續著傳統飲食文化。”

“上世紀80年代在前門排隊買北京烤鴨的人和現在登長城的人一樣多,有些老人從前門搬到門頭溝,還大老遠坐公交車來吃一頓烤鴨。”在前門經營近160年的老字號全聚德,國家級非遺傳統技藝(掛爐烤鴨技藝)第六代傳承人肖寶林在工作超過40年的掛爐前憶苦思甜,每個學徒出師要學8到10年,每只烤鴨出爐約30道工序,去年為助力中軸線申遺推出“中軸食禮”,搭配的小甜鴨(用吃烤鴨方式吃甜品)意外被年輕人捧成爆款。

在年輕人扎堆的南鑼鼓巷,記者還見到老北京非遺毛猴和鼻煙壺也融入了現代生活。在手藝人王建強改造下,一只只妙趣橫生的毛猴被巧妙嵌入現代題材。鼻煙壺內畫工藝則被“閑野齋”創始人劉野應用到了花瓶、煙灰缸、茶葉罐等常見生活用品。“讓非遺融入生活,才能更好保護、傳承。”

在呂舟看來:“北京有中軸線這樣宏大的城市發展記憶,也有胡同里三餐四季的生活記憶。每一個歷史街區、每一條胡同、每一個小院都有來自不同地區的人匯聚到京城的鄉愁,這些大故事、小故事完整構筑了城市記憶。”

中國式現代化要賡續古老文明

10余年來,中軸線申遺喚醒了許多人的老城記憶,賡續古老文明的中軸線一直不斷“成長”—向北延到北京奧林匹克公園,向南拓至北京大興國際機場,中正和合的傳統文化融入現代城市格局,中華文明與新時代精神交相輝映。

城市更新是一個永恒主題,隨著歷史推移,城市不斷增加新的內容。“北京中軸線是歷史的軸線,也是發展的軸線,它反映著中華文明對城市空間布局和生活秩序的理解和塑造,北延和南拓都體現了對中軸線秩序的遵循和發展。”清華大學建筑設計研究院文化遺產中心主任崔光海表示。

“北京歷史文化是中華文明源遠流長的偉大見證,要更加精心保護好,凸顯北京歷史文化的整體價值,強化‘首都風范、古都風韻、時代風貌的城市特色。”2014年至今,習近平總書記多次考察調研北京,發表系列重要論述和指示批示,為歷史文化遺產保護工作引航指路,激發了許多人的歷史擔當、文化自信。

從修繕保護文化遺產到綜合治理城市界面,百姓切實感受到歷史文化保護帶來的好處后,從被動接受轉向了主動支持,北京中小學校園也播下一顆顆“保護傳承”的種子。

前門老字號美食街。圖/邢正亮

2022年9月1日,北京文物局和北京二中聯合推出“開學第一課”,特別邀請師生們近距離觀看展覽—“北京中軸線:中國理想都城秩序的杰作”。

北京文物局相關負責人表示,北京育才學校、黑芝麻胡同小學、燈市口小學、西城外國語學校等中小學校組織豐富多彩的中軸線進校園活動,將世界遺產保護理念融入青少年教育。2022北京中軸線文化遺產傳承與創新大賽“文化傳播小使者”評選活動,“全市16個區、200多所中小學校的5萬余名中小學生(含國際學生)提交了作品”。2023年北京高考,中軸線和老城保護還成了高考題目。

“中軸線申遺是國家大事”。“老百姓不是看客,他們在此工作、學習、生活,他們所處的環境是中軸線遺跡,他們也是遺產的部分。”呂舟總結多年中軸線文化遺產保護經歷感嘆,當年遺產區很多被占區域或被不合理使用區域,這些年持續改進,離不開當地老百姓的理解和支持。“大家對歷史文化遺產保護的重視形成一股強大的合力,這個合力讓城市變得更美好。”

“中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化,能促進全體人民精神生活共同富裕,促進人的全面發展。”2023年6月2日,在坐落于北京中軸線北延長線上北京奧林匹克公園的中國歷史研究院,習近平總書記對中華文化傳承發展作出系統闡述,定義中國式現代化是賡續古老文明的現代化。

這一天,跟著總書記傳承發展中華優秀傳統文化引發熱烈反響。

大道如砥,行者無疆。北京中軸線將見證中華現代文明新征程,“共同努力創造屬于我們這個時代的新文化,建設中華民族現代文明”。