只將疾苦付筆端:美國短篇小說家雷蒙德·卡佛

謝天海

縱觀20世紀中后期的美國文壇,可謂名家輩出,各領風騷,尤其在短篇小說這一文學形式中,涌現了大量優秀作者,如杰羅姆·大衛·塞林格、雪莉·杰克遜、弗蘭納里·奧康納等人,其中,最具開創性和影響力的作者當屬雷蒙德·卡佛。與那些飽讀詩書,出身名門的作家相比,卡佛身世坎坷,半生潦倒,但他以非凡的毅力和過人的才華,生動展現出美國中下層勞動人民的人生和精神世界。本文將介紹雷蒙德·卡佛的傳奇人生和創作經歷。

少年時代:勞工家庭文學夢

卡佛出生在美國西部俄勒岡州一個勞動人民家庭。父親是鋸木工人,母親是家庭主婦。父親為人精細,做事一絲不茍,平常是個樂天派,對自己的朋友和家人都很友善,但有酗酒的毛病。卡佛回憶道:“父親喝酒以后就完全成了另一個人。”由于父親總是喝得酩酊大醉,父母的婚姻出現了裂痕,兩人時常爭吵。父母感情不和給卡佛一生留下了巨大陰影,在作品《我父親的一生》中,卡佛詳細記錄了父母動手的過程:“母親拿起一把漏勺,重重打在父親頭上,父親暈了過去,我和弟弟看到他躺在門外草坪上,一動不動。” 此外,卡佛作品中時常出現被嚇得不知所措的兒童形象,讀者從中可以看到他童年生活的影子。

卡佛從小肥胖,體重成為他兒時最大的困擾,在學校,他的身材成為同學的笑柄,他不得不打減肥針來控制體重。為了減肥,他從十幾歲就開始抽煙,這一惡習持續了一生。卡佛在學校的成績非常一般,經常受到老師的批評。相比而言,他的語言能力很強,講起故事繪聲繪色。在他14歲的時候,全家搬到了華盛頓一所小房子里去住,家中人口眾多,他和兩個弟弟同住在一個臥室里。夏天天氣好的時候,他和弟弟們會在院子里搭帳篷露營,這時候卡佛就會給他們講鬼故事,嚇得他們不敢待在帳篷里邊,早早回了臥室,卡佛就可以一個人霸占帳篷。

卡佛的文學夢起源于電視或者雜志上的通俗小說,大部分為浪漫、冒險、恐怖、科幻或者偵探內容。他鐘愛的作者有埃德加·埃倫·坡、瑪麗·雪萊、埃德加·巴羅斯等人,《科學怪人》《人猿泰山》《火星人入侵》是他最早的文學啟蒙。卡佛自己也承認,他最早寫的作品都是以怪物、瘋狂醫生、邪惡實驗室作為主題的。即使在他成熟的文學作品當中,我們依然能夠看到那種獨來獨往、隱秘的窺視者的形象。

后來,卡佛的祖母去世,為了讓他不致傷心過度,父親給他買了一支獵槍,讓朋友弗蘭克·桑德邁爾帶他出去打獵。桑德邁爾沒有兒子,非常喜歡卡佛。在一次次的狩獵過程中,卡佛不僅從桑德邁爾那里獲得了像父親一樣的愛,使他能夠從祖母逝去的悲傷中恢復過來,同時也培養了他的勇氣,讓他從大自然中獲得力量。在閱讀一些戶外雜志的時候,他發現了一些描述野外狩獵的文章,漸漸點燃了他希望成為一個作家的夢想。他開始試著記錄下自己在狩獵當中遇到的種種奇聞異事和生活的細節。

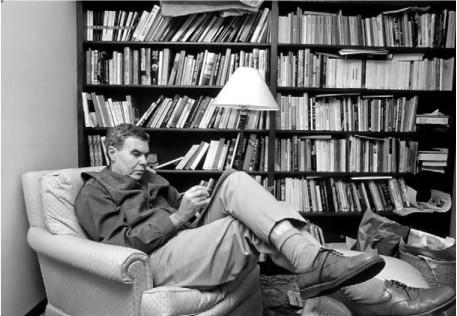

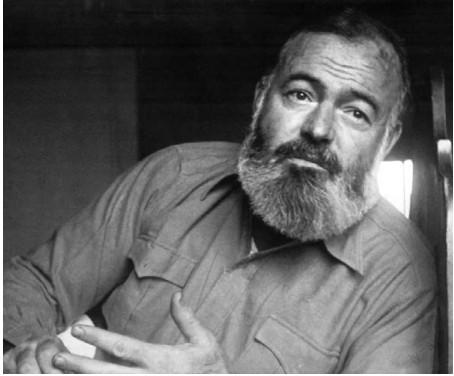

1954年,卡佛從當地報紙上得知大作家海明威從歐洲歸來,這篇文章詳細記錄了海明威在意大利、西班牙以及非洲等地的冒險經歷,并提到了海明威創作的硬漢形象和其簡潔明快的小說風格。這篇文章啟迪了當時只有15歲的卡佛,自此,他將海明威作為終生崇拜的偶像。上高中期間,他注冊了一門帕爾默學院好萊塢作家工坊的函授課程,帕爾默的課程讓他記住了兩件事:一是只要努力,就能夠成為作家;二是只有能賣錢的作品才是好作品。卡佛學習非常努力,每次寫作作業都認真完成,他把作品投給各種戶外雜志,但無一例外都被退了回來,由于退稿實在太多,他不得不在當地郵局租一個郵箱才能裝下。寫作中遇到的諸多挫折使卡佛常常以酒澆愁,對他日后的生活產生了巨大影響。寫作之余,卡佛開始在鋸木廠工作,這份工作令他有機會觀察身邊形形色色的普通人,為他的創作積累了大量素材。1956年,卡佛從當地高中畢業,成為全家第一個擁有高中畢業文憑的人。

個人生活:濫情縱酒誤終生

與絕大多數美國作家選擇單身或者晚婚相比,卡佛早早進入了婚姻當中,1955年在他上高中時,遇到了瑪麗安·伯克。瑪麗安當時只有14歲,這時卡佛已經擺脫了肥胖的困擾,長成了一個風度翩翩的少年,卡佛把課上寫的故事給瑪麗安看,并勇敢地向她表達想成為一名作家的愿望。瑪麗安被卡佛深深吸引,兩人很快陷入熱戀之中。但不久,這對小情侶就因為生活的壓力被迫分開,卡佛全家搬到加利福尼亞生活。父親因為工廠事故受了傷,身體狀況每況愈下。卡佛不得不承擔起家庭重任,成了一名全職鋸木工,但一到放假,他就會開車12個小時,把瑪麗安接回來團聚,然后再花12個小時把她送回家。瑪麗安的陪伴令他感覺非常幸福,雖然工作很累,但瑪麗安會白天到縣圖書館借一些文學名著,晚上讀給他聽。他們一起閱讀了福樓拜、契訶夫、托爾斯泰和陀斯妥耶夫斯基的作品,這為卡佛的創作打下了扎實的基礎。

1956年,卡佛應征加入國民護衛隊,成為一名炮兵,在服役過程中,他設法離開了軍隊,和兩個高中同學去中美洲冒險,希望能發一筆大財,但被當地人騙得一無所有,只好垂頭喪氣地回到了老家。此時,瑪麗安懷孕了,卡佛不得不放棄了那些冒險的幻想,和瑪麗安結婚。婚后二人只能暫時住在一名醫生朋友的地下室里,靠給診室做衛生來付房租。在瑪麗安的鼓勵下,卡佛在當地的社區大學學習哲學和中世紀歷史,并加入了文學俱樂部。六個月后,卡佛的大女兒克里斯蒂出生,克里斯蒂出生僅六星期,瑪麗安發現她又懷孕了,為了不打擾卡佛的作家夢,瑪麗安把大女兒交給姐姐照顧,自己去生產線上做了一名水果包裝工,用掙來的錢給卡佛買了人生第一架打字機。卡佛自此開始了一邊打工,一邊創作的人生。瑪麗安是卡佛所有作品的第一讀者,她不斷鼓勵卡佛堅持創作并提出自己的真知灼見。回憶這段日子時,卡佛寫道:“那些在我看來可以成為故事材料的東西,絕大多數都是出現在我二十歲以后。我在為人父之前的生活幾乎都不記得了,我二十歲結婚,有了孩子以后,我的人生才漸漸開始。”

在此后的兩年間,卡佛不斷努力寫作,但一事無成。后來,在瑪麗安母親和姐姐的提議下,四個人帶著孩子搬到了加州天堂鎮生活。在天堂鎮,卡佛開始在大學學習,一手抱著年幼的女兒,一手拿著書本學習。十個月以后,他的兒子凡斯也出生了,瑪麗安不得不在凡斯一個月大時去餐廳做服務員,一直工作到凌晨3點。在家里讀書的卡佛帶著兩個孩子擠在一間臥室里取暖。

為了追尋文學夢想,卡佛一家不停輾轉于美國各地,從加州的齊科、圣塔克勞斯、阿爾卡達到帕洛阿圖,再到愛達荷州,卡佛參加了很多寫作訓練班,但沒有一個上到結課,也沒有一個超過十八個月。為了養家糊口,他不得不從事各種體力勞動,從郵差到醫院夜班看守,生活不規律在很大程度上影響了卡佛創作的專注力。與此同時,瑪麗安沒有任何怨言地隨著丈夫四處奔波,靠著在酒館和夜總會打工的錢維系家庭的經濟運轉,即便如此,家庭依舊債臺高筑。卡佛一生中曾經兩次申請破產,可以說卡佛一生當中絕大多數時刻都在與貧窮作斗爭。即使在他成為著名作家以后,經濟情況仍然沒有顯著好轉。

由于長時間事業上一無所成,卡佛酒癮越來越大。正如他的一位朋友所說:“卡佛喝酒的原因是因為他無法承受人們彼此之間的傷害。喝酒能讓他堅持寫作。酗酒和寫作是卡佛與生俱來的習慣,至于他為什么喝酒和寫作,他自己也難以解釋。”和他父親一樣,卡佛喝酒以后變得性情粗暴,一次酒后,他用伏特加瓶子砸了瑪麗安的頭,酒瓶碎片割傷了瑪麗安的動脈。大量飲酒也讓卡佛身體出現了嚴重問題。從1955年到1975年間,卡佛曾經四次住進醫院戒酒。醫生警告卡佛,酗酒會影響卡佛的智力。到了1977年,卡佛終于下定決心戒酒。但由于戒酒后產生的戒斷反應使得卡佛不得不大量吸煙,這也是他最后死于肺癌的原因。

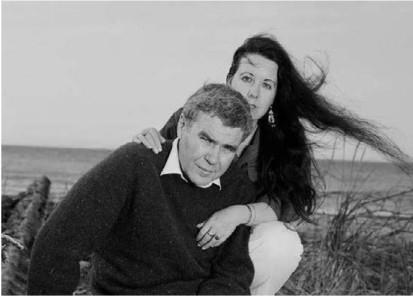

卡佛與瑪麗安的婚姻關系也亮起了紅燈,早在20世紀70年代初,卡佛為了擺脫寫作的困境,追求“幻想當中的自由”,獨自一人來到了蒙大拿州,在一次聚會中認識了一名叫迪安·西齊爾的女性。西齊爾是一位出版商,事業有成,剛剛離婚不久,卡佛對她一見鐘情,兩人墮入愛河。卡佛又放不下瑪麗安,很長一段時間,他不得不每周往返于蒙大拿和加州之間。他向瑪麗安坦白了自己出軌的事情,瑪麗安出于對卡佛的愛原諒了他。但幾年后,二人的婚姻還是產生了裂痕。瑪麗安一直希望能夠成為一名教師,通過自己的努力,過上穩定的中產階級生活。她漸漸厭倦了這種入不敷出、危機四伏的生活,用她自己的話說,“我的自尊心、學業和未來都隨著與卡佛的婚姻而消失了。”毫無疑問,她對卡佛的愛是真誠的,但是,她覺得 “卡佛永遠是一個同時擁有兩種想法的人,既是專情的丈夫,又是自作聰明的混蛋。”兩人在1978年分居,直到1982年才正式離婚,四年之間,兩人仍然保持著良好的關系,卡佛與女詩人苔絲·加拉切爾同居,直到1988年卡佛去世那年才正式結婚。

文學生涯:歷盡辛苦成巨匠

卡佛短短的一生中充滿了坎坷與挫折,但這一切并沒有抹殺他對文學的熱情。無論是在充當信使之余還是在醫院通宵值班之后,卡佛總會回到他的打字機前,編織他的文學夢想。那些退稿信不僅沒有令他消沉下去,反而激發起他創作的決心。最初幾年的失敗之后,1960年,他終于以《憤怒的季節》這一短篇小說,獲得了一些來自文學圈的注意。在發表了十幾篇短篇小說后,1967年,在他29歲生日前幾天,作品《請你安靜些好嗎?》入選了由瑪莎·福雷選編的《1967年美國最佳短篇小說》。此后 ,卡佛時來運轉,文學圈有了一定的名氣,發表的作品越來越多,發表刊物的級別越來越高。

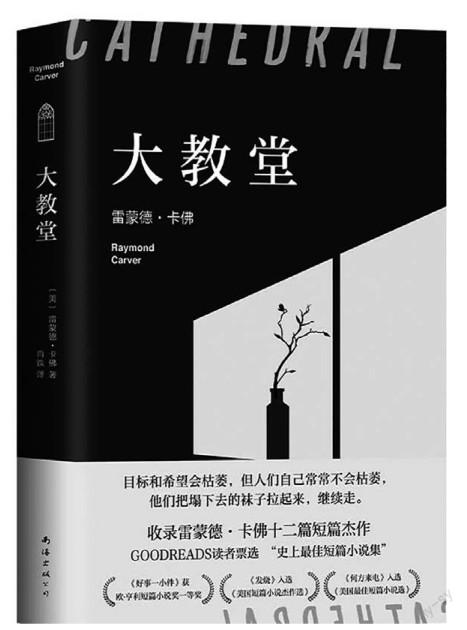

1967年底,卡佛遇到了他人生中重要的朋友兼同事戈登·利什。兩人相識的時候,利什正擔任雜志《十二月》的編輯。利什癡迷于短篇小說,讀過卡佛的作品,對卡佛的作品十分欣賞,但也指出,如果是自己編輯這一作品,結尾就會變得不同。兩人交談中發現彼此的辦公室離得很近,因此經常在一起吃飯喝酒,關系變得越來越近。一年后,利什受聘來到紐約,成為著名雜志《君子》小說版的編輯。此時正值20世紀60年代末,美國的小說正在發生新變化,雜志正在尋求一些新的作者。卡佛不失時機地把一系列小說發給了利什,利什拒絕了其中的大部分作品,僅僅選擇了其中一篇,改名為《鄰居們》,并進行了大量的改寫。卡佛非常感謝利什做出的努力,在利什的大力推動下,《鄰居們》最終于1971年6月發表。一年后,利什又在雜志上發表了卡佛的另一篇作品《這是它的真實里程嗎?》。除此之外,他還利用自己的人脈,將卡佛的作品推薦到其他雜志。兩年后,利什幫助卡佛聯系麥克-格勞希爾出版社,出版了卡佛的第一部小說集《請你安靜些好嗎?》,使得卡佛的影響力進一步擴大。到了1977年,利什退出了《君子》雜志,來到克諾夫出版社工作,他又作為卡佛的編輯為其發布了兩本新小說集,《當我們談論愛情時我們在談論什么》(1981)以及著名的《大教堂》(1983)。

然而,隨著兩人合作不斷加深,矛盾也變得日趨明顯,利什受20世紀60年代以來新新聞主義風格影響頗深,堅持作品要客觀冷靜。在《當我們談論愛情時我們在談論什么》出版過程中,利什對卡佛的原作進行了大幅度刪改。其中《咖啡先生和修理先生》被刪除了百分之七十,而原作《好事一小件》當中的人文主義內容也被成篇刪除,并更名為《洗澡》。作品出版后雖然反應良好,但卡佛也被公眾定義為“極簡主義作家”,這令卡佛非常不滿。在《大教堂》出版時,卡佛專門寫信給利什強調:“出版這本書時,請你做個好編輯,不要做我的影子寫手。”他接受了利什有關封面設計以及作品順序安排的建議,但在作品中最大程度地保留了自己的文本。事實證明,卡佛的決定是正確的,《大教堂》成為卡佛最優秀的短篇小說集,也見證了卡佛簡約而富于內涵的風格日臻成熟。

雖然生活窘迫,婚姻動蕩和不良嗜好令卡佛的寫作生涯大打折扣,他沒能創作出一部大部頭的作品,但這些生活中的不幸也為卡佛的短篇小說創作提供了豐富的素材。卡佛一生的每一篇短篇小說中都有他自己人生的影子,但卡佛并不是一個“自傳派”小說家,他的作品深刻地反映出美國20世紀60年代到80年代的社會變遷,中下層人民的生活情況以及精神狀態。僅以《大教堂》當中的故事為例,《羽毛》通過兩對夫妻飯后有關生活習慣的尷尬談話體現出人與人之間的隔膜與交流困境;《包廂》通過主人公的回憶揭示出父子間的爭論與沖突;《保鮮》和《維他命》記錄了處于失業中或者經濟崩潰邊緣的勞動人民生計的窘迫;《瑟夫的房間》和《何方來電》則描繪了酒精成癮者重新回歸正常生活的努力;《好事一小件》(與上一部小說集中作品同名)記錄了一對夫妻因為醫生誤診痛失愛子的過程……卡佛以冷靜的角度,客觀的敘事和細膩而帶有溫度的筆觸,向讀者呈現美國平民生活中的種種存在主義難題。作品中鮮有驚心動魄、波瀾起伏的情節,但那不經意間的細節呈現和低調生活化的對話,使得作品擁有了令人遐想的無限空間。作為壓軸之作,與小說集同名的《大教堂》似乎為前面十一個故事做了一個總結,將前面十一個故事中所包含的孤獨、失業、交流障礙、家庭矛盾、酗酒等主題巧妙地熔為一爐,描述了一個中產階級家庭,丈夫因為妻子的一位盲人朋友來訪而心生嫉妒,最終丈夫為了幫助盲人訪客了解電視中提到的大教堂,握著盲人的手繪制大教堂的樣子而和解。與前面的作品呈現出冷峻、失望的現實相比,《大教堂》難得地向讀者暗示出陌生人之間存在的絲絲溫情和關愛。在這部作品中,卡佛將自己準確、質樸的風格發揮到了極致,行文似乎毫不著力,在結尾處卻爆發出驚人的力量,令人讀后久久難忘。正如美國著名小說家托拜亞斯·沃爾夫指出:“讀過《大教堂》以后,我感覺到一種失重感,心中充滿了既深刻,又難以言表的喜悅,我意識到自己有幸能夠面對一部杰作。”

結語

卡佛去世以后,他的第二任妻子苔絲在他口袋里發現了一張紙條,上面寫著:“無論我追求的是什么,都是一場有意義的旅程。” 這段話可謂他一生經歷的最佳注腳。正是他三十年如一日的不懈努力,卡佛和他同時代的短篇小說家一起,從小說題材、敘事手段和創作技巧等諸多方面,將短篇小說藝術提升到了一個新的境界,而他本人成就也得到了美國文學界的充分認可。在他去世后,《紐約時報》倫敦版發文將他稱為“美國的契訶夫”,大作家約翰·厄普代克將他的作品《何方來電》選入其文集《二十世紀美國最偉大短篇小說》,即使在他去世幾十年后,他的作品仍然出現在美國大學文學課的教材中。美國作家杰伊·麥克納雷發自肺腑地稱贊道:“他同時代的年輕作者,無一不是繼承了他的衣缽。”

2000年,卡佛去世十二年后,多拓普出版公司成立了以他名字命名的雜志,每年進行短篇小說大賽,主辦方的口號是:“情感的冒險,靈魂的誠實。”比賽至今已經舉行了二十三屆,產生了大量優秀作品,看來卡佛的衣缽還要在新一代作者當中繼續傳承下去。這條路無疑充滿艱辛,但總有文學愛好者無畏前行。借用卡佛訪談錄中的一句話:“目標和希望會枯萎,但人們自己常常不會枯萎,他們把塌下去的襪子拉起來,繼續走。”