遲桂花

肖復興

楊家老四是我們大院的農藝家。他來者不拒,逮著什么種子就撒什么種子,然后等著它們隨意地開花,把他家門前不大的空地擠得滿滿當當的。他爸嫌他花種得太多了,便對他說:“糖吃多了不甜,花養多了不香。你把你的這些寶貝拾掇拾掇,揀點兒好看的種種,剩下的都給我拔了。”

高一下學期開學沒多久,剛過了清明,他還真把這些寶貝拔得干干凈凈,隨后扛回來一棵長得不矮的小樹。這棵樹雖然小,但他一個人根本扛不動,是鐘家的大女兒和他一起扛回來的。

一開始,人們的注意力都集中在這棵小樹上了。我們大院里的樹不少,但沒有這種樹。大家都好奇地問他這是什么樹,他一臉汗珠地告訴大家是桂樹。但是,鐘家兩口子老眼毒辣,見微知著,看出了端倪。自家的大女兒肯定和楊家老四好上了。否則,這樣一棵樹,那么遠的道兒,她是不會和人家一起去抬的。不過,鐘家兩口子暗中觀察,不動聲色,心里有數就是了。因為他們知道這個寶貝閨女是個順毛驢,戧毛是理不順的。

鐘家大閨女叫鐘錦鈺,我們大院里的孩子都叫她金魚。上了高中之后,她戴上一副近視眼鏡,我們就都管她叫龍睛魚。在鐘家的三個孩子里,她不是最聰明的,卻是學習最用功的,一門心思想上大學。她和楊家老四是怎么好上的?聽說她先喜歡上了楊家老四種的花,然后喜歡上了人,算是典型的愛屋及烏吧。

后來,我知道了,楊家老四之所以把以前種的那些花都拔了,改成種桂樹,是因為聽了龍睛魚的話。龍睛魚說:“花和樹,樹更好,樹又高又大,開一樹的花又多又香。你種的那些花都是草本的,每年都得種一次。樹就不用了,種活了它,命比花的長多了,每年都會開花。”楊家老四覺得這話有理,但不知道該種什么樹,龍睛魚便提議種桂樹。

楊家老四喜歡農藝,愛鉆研這門學問。他把原來種花的土全部換了。我問過他為什么非得換土,他說:“花草樹木對生長的土壤需求不一樣,就像不同的人對生活的需求不一樣,有人喜歡吃甜的,有人喜歡吃酸的。樹和人是一樣的。聽說過‘十年樹木,百年樹人這句話吧?”我似懂非懂地點點頭。

冬天來臨之前,我見他用黃色草繩從樹的根部一直包到樹干中間。我幫他忙活的時候,他對我說:“桂樹是南方的樹,嬌氣,怕冷。你幫我看著點兒,別讓那幫孩子把草繩給掰走了。”

楊家老四種上這棵桂樹的第二年秋天,桂花就開滿了樹。桂花不大,米粒一般小,金黃色一片,綴滿枝頭。一粒一粒的小花本不起眼,但聚集成陣,花香就像攥緊的拳頭一樣,擊打出來是那樣有力。濃濃的花香像長了翅膀,飛遍我們大院,比春天開的丁香還要香,還要好聞。

這棵桂樹,給我們大院庸常的日子帶來了新奇的歡樂。那時候,我們小孩子的心思都集中在我們從來沒有見過的這棵桂樹上,根本沒有注意到,就在桂樹一天天長大的同時,楊家老四和鐘家大閨女的感情,也一天天在長呢。桂花開滿樹的時候,他們的感情也悄悄地開著花、噴著香呢。

這一切是瞞不過鐘、楊兩家老人的眼睛的。他們都是過來人,知道這種年齡的男女常在一起的結果,就像樹到了季節要開花,哪有不讓樹開花的道理?鐘家兩口子都是中學老師,看楊家老四愛學習、愛鉆研,當然喜歡這樣的好孩子。楊家看鐘家是詩書之家,鐘家大閨女性格文文靜靜的,長得又白白凈凈的,自然更是喜歡。因此,他們兩家都悄悄默許,對這段感情睜一只眼閉一只眼。

這一年秋天,我們大院彌漫著桂花濃郁的香氣。桂花飄落的時候,制作糖桂花是我們大院“開天辟地”的大事。大家都很好奇,我們一幫孩子更是一早跑過去看。做糖桂花的主角是鐘家太太,楊家大嬸在一旁當幫手。桂花早就在楊家的窗臺上晾干了,楊家大嬸早就備好了紅棗、蜂蜜和白糖。鐘家太太從家里拿來了米酒和桂圓,然后教楊家大嬸怎么樣一層層地將這些東西放進盛滿水的鐵鍋里,將它們煮開,熬成黏稠狀。最后,鐘家太太放了一點點鹽,糖桂花就算做成了——做法并不復雜,跟我們熬粥差不多。糖桂花聞起來真的很香,嘗一口,甜里面帶著一種說不出的味道,是糖的甜無法比擬的。

桂花第二次開放的時候,楊家老四和鐘家的龍睛魚都如愿以償地考上了大學。楊家老四考上了中國農業大學,龍睛魚考上了北京航空航天大學。仿佛人只要一上大學,就跟鯉魚跳過龍門一樣,立刻長大了,戀愛更成了名正言順的事情,想怎么愛就怎么愛。楊家老四和鐘家龍睛魚可以雙飛蝶一般,明目張膽地手牽著手,大搖大擺地出入我們大院了。

每個星期天從學校回到我們大院,楊家老四和鐘家龍睛魚,都會一起侍弄給他們帶來感情和好運的桂樹。每年暑假他們接到大學錄取通知書的那個日子,他們兩個還會在樹上系上一根紅絲繩,作為還愿和感謝的表示。每年秋天桂花開放的時候,鐘、楊兩家都會聚在一起,做糖桂花,然后給全院每家送一小碗,這成了我們大院的保留節目。

不記得從哪年的秋天開始,這個保留節目消失了。起初,大家并沒有在意,因為開始的幾年秋天,只是鐘家不再來楊家煮糖桂花了,楊家大嬸還會煮,而且照樣把煮好的糖桂花給每家送一小碗。忽然,有一年的秋天,大家沒有等來糖桂花,心里閃了一下,有些空落落的,才覺得好像缺了些什么。

我后來仔細想了想,糖桂花和我們告別的具體日子,應該是在鐘家大姐龍睛魚大學畢業,和同班那個印尼華僑結婚之后。聽楊家小六子說,應該是在更早的時候就已經埋下了禍根。大學畢業,龍睛魚被分配到北京一家航天科研所工作,楊家老四被分配到黑龍江研究馬鈴薯退化問題。這是導致兩個人最終分手的最重要原因。當年,龍睛魚希望老四能夠留在北京,但老四堅決要去黑龍江,他畢業實習就在黑龍江,對馬鈴薯退化的研究產生了興趣。那時候,馬鈴薯退化在中國是件大事,是重要的研究項目,為此從北京調去了好幾位老科學家,他正好想跟老科學家們學點兒“真經”。

不管怎么說,本來挺好的一對兒,就因為這個退化的土豆,便“孔雀東南飛”了,我們大院的街坊都替他們惋惜。

楊家老四去了黑龍江,他家門前的那棵桂樹沒人照料,開始還行,幾年之后,開春后沒有人施肥剪枝,入冬前又沒有人用草繩包好保溫,樹漸漸凋零了。秋天來的時候,開的花稀疏零落,全院飄香的盛景再不存在了。

我臨去北大荒那年的夏天,望著這棵失去元氣的桂樹,想起老四和龍睛魚,心里十分感慨。老四大學畢業到黑龍江,已經是六七年前的事情了。日子過得飛快,我都二十歲了,老四都往三十歲上奔了。聽小六子說,他哥哥一直沒有結婚,可人家龍睛魚都有兩個孩子了。我在北大荒待了六年之后,重回北京,再到我們大院的時候,鐘家早就搬走了,楊家還住在老房子里,只是門前的那棵桂樹不見了,聽說楊家老四還一直單著。

自那以后,我有好多年沒再回過大院了。去年春天,聽說大院就要拆遷了,我便回大院看看。沒有想到,一進門就看見了小六子。他告訴我,他哥哥老四二十多年前就被調回中國農業大學教書了。他研究的馬鈴薯退化問題,有了科研成果,獲得了國家的獎勵。不管怎么說,失之東隅,收之桑榆,我為老四高興。

一天,我讓小六子帶路,找了一趟楊家老四。如果不是小六子領著我進老四的家門,向我們彼此介紹,我們真的都不敢相認了。我們都老了。他身邊站著一位女士,年齡也不小了。不用說,她是龍睛魚的取代者。

都說往事如夢如煙。但是,再怎么如夢如煙,小時候的事、年輕時候的事,還是很難忘記的。坐穩之后,沒等我開口,老四便先對我說:“我聽我家六子說了,你關心的不是我,而是鐘家的鐘錦鈺,我就先告訴你,省得你惦記。我從黑龍江回北京后,她確實找過我一次。那時候,她已經離婚好多年了,兩個孩子都被前夫帶到國外去了。不知道她從哪兒聽到了我回北京的消息。當然,我明白她的意思,是聽說我一直都是一個人,希望能破鏡重圓。那時候,我剛到北京,還沒房子住,暫時住在學校的招待所呢。下班之后,我就帶著她到了招待所,見了她。”說著,他指了指坐在身邊的老伴。他和他的老伴都笑了。

在來的路上,小六子告訴我了,這位女士是他哥當年在黑龍江研究土豆時的助手。兩個人一起從黑龍江被調到北京,他們在離開黑龍江的時候結了婚——龍睛魚差了一步。人生有些事情,失之毫厘就往往會相差千里,和農耕稼穡一樣,錯過了季節,不是不可以補種,但補種也需要恰到好處的時間。

我想既然龍睛魚曾經找過楊家老四,兩個人應該有聯系,便問老四:“她現在住在哪里?”

老四擺擺手說:“她得了癌癥,已經去世四五年了。”

我心里一驚,在我的印象中,龍睛魚還是和楊家老四戀愛時的樣子,是她和楊家老四一起抬著那株桂樹時一臉汗珠的樣子。

離開的時候,楊家老四和他老伴送我。老兩口身體硬朗,晚年幸福。我不由得想起龍睛魚:如果當初她和楊家老四在一起,或許不至于得這個病,起碼還可以活到現在,那么站在老四身旁的這個女人,就應該是她了。人這一輩子,真是不知道哪塊云彩有雨。

送到樓下,我才注意到他家樓前種的是一片桂樹。剛才來的時候,我光顧著上樓了,沒有看到這一片桂樹。我笑著對他說:“我認得出來,你是相中了這片桂樹,才搬到這里來住的吧?”

他笑著說:“巧合,完全是巧合。”

我笑他:“哪里有這樣的巧合!”

他說:“真的是巧合。如果我真相中了桂樹,也會選當年種在咱們大院里的桂樹。那是早桂,開花早,開花多,開花香;不會是這種,這種是遲桂花,開花不行,又開得晚。”

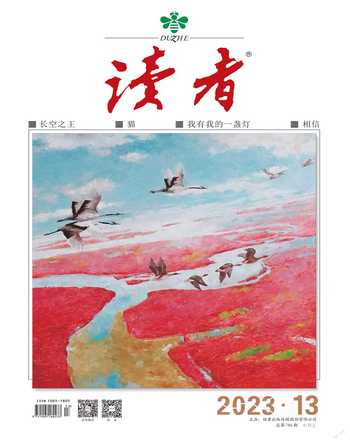

(大浪淘沙摘自北京十月文藝出版社《我們的老院》一書,本刊節選,李 晨圖)