藝術之力量?生活之理想 中國美術學院畢業季觀察

陳正達

畢業展,既是畢業作品的展示,也是畢業生步入社會、接受社會檢閱的第一步。2023年,全國藝術高校再次迎來了熱鬧非凡的畢業展示季,從傳統畢業展到盛大的開幕展演和嘉年華,再到覆蓋全城的藝術節展,近些年各大美院都在不遺余力地迭代升級,體現出多元的風格和大膽的探索。這場聚焦青年、聚焦未來的藝術盛宴,讓畢業季走出校園,讓藝術與人民共情、大學與城市共融、教學成果與社會共享。

自2010年開始,中國美術學院以“畢業展示周”的全新形式,面向社會公眾集中展示全校教學成果,開創全國藝術學院“畢業季”之先河。這一創新方式打通了校園與社會、教學與行業、學生與大眾,為藝術高校創作實踐、社會美育拓展了新渠道。2019年,中國美院將畢業展示季整合升級為“之江國際青年藝術周”,學校聯合省內十余所高校,跨領域匯聚青年學者、藝術家、設計師、建筑師、作家等創意人才,打通文學與科學、文創與科創等各領域,共同打造屬于社會與公眾的城市文化節。青年藝術家與創作者們帶著自己的作品走出校園,在公共藝術空間與商業場地,以線上線下融合展演的形式展示藝術創作。學校以藝術展演向公眾開放這一全新形式不斷升級城市藝術嘉年華,促進教學成果與社會檢閱共享,辦學成就與城市更新同步,青年藝術家與時代共同成長,學院教育與社會美育同向同行。

1932年,中國美術學院第一任校長林風眠發表一篇長文《美術的杭州》,談到杭州的三種美:天然美、人工美、創造美;他認為國立藝術院主要是以“精悍煥發之風度”,為杭州創造美。五年來,中國美術學院“青藝周”催生出日益豐富多元的藝術生態,已然成為一個具有重大影響力的現象級創意文化平臺、一場青春洋溢的城市節日。一方面通過區域性的文化建設滿足廣大市民的精神需求;另一方面立足于新時代文化建設的著力點,培養擔當民族復興大任的時代藝術新人,思考當代中國文化發展問題并交出青年人的答卷。

自畢業展迭代升級以來,中國美術學院畢業季的主題始終與時代的感受與心境息息相關。2019年,中國美術學院畢業季以“青春·觀·世界”為核心意念,以“游戲”“科幻”和“公社”作為核心概念,探索時代青年的“世界觀”和“青春觀”,關注時代生活。2020年,疫情暴發,創作者們渴望“共同生活”,無數青年體認到了魯迅先生見諸眾生的悲憫——“無盡的遠方,無數的人們,都與我有關”。2021年,藝術創作者們探索“現在史”的意蘊,感悟日常與無常,時間的無始無終、無盡綿延,發掘“現在”所蘊含的多重記憶、多種未來。2022年,創作者們回應陶行知先生“生活力”的召喚,倡導“向上向前的生活”。這一年,盡管依然處在疫情期間,中國美術學院畢業季線下觀展仍超30萬人次,線上點擊瀏覽量達6.25億,英國《泰晤士報》以《為生活而藝術》為題整版報道,盛贊杭州的包容與開放,盛贊一座藝術學院的社會理想,以及其為城市所帶來的創新能量。

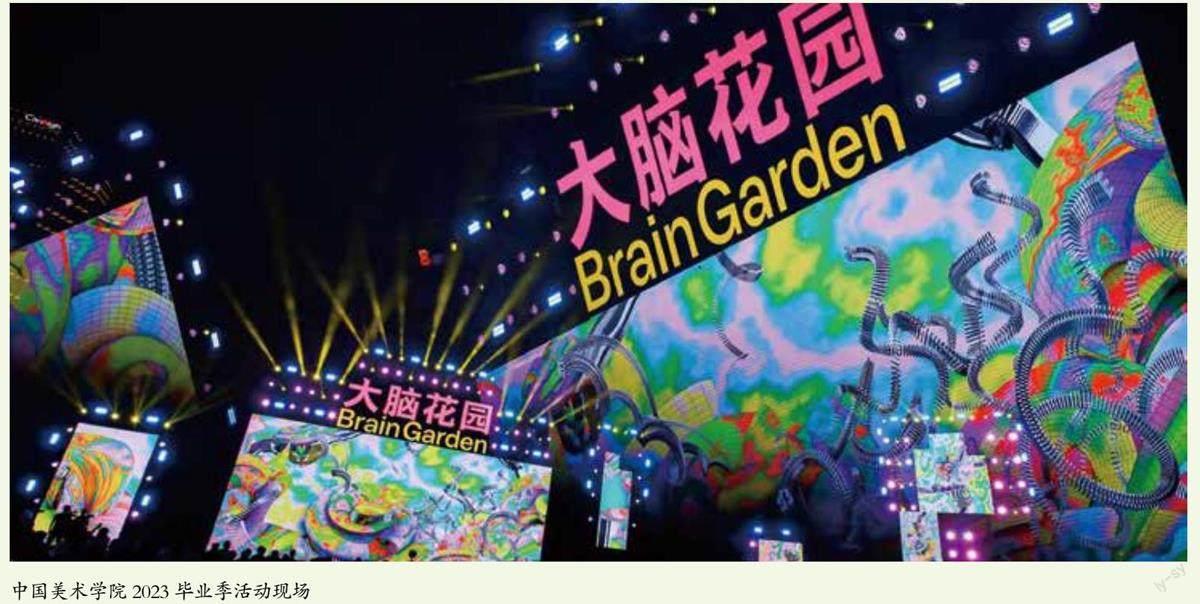

中國美術學院通過“青藝周”充分釋放藝術與創新能量,以藝術感召青年,助力古典與現代的杭州建設成為全球青年藝術家的目的地和精神家園,成為世界性的文化創新策源地。2023年,中國美術學院的師生們以“大腦花園”為題。一方面,在人腦和機腦相互模擬、人類智能和人工智能彼此競爭的時代,藝術已經成為了一座“大腦花園”:小徑分岔、錯綜復雜,無窮算力、無限生發……另一方面,在AIGC無限生產的亂流中,中國美術學院希望每個人都能夠耕耘好自己的“大腦花園”,召喚出一切的春天,讓青春的花朵茁壯成長,讓藝術的創造力盡情綻放。中國美院的畢業生用藝術的方式重新思考在日新月異的科技發展與不斷更新的社會生活中藝術與創作何為。

藝術的天命是帶給人間一種創造性的生活,藝術教育的責任是人的保存與人的發展。在人腦和機腦相互模擬、人類智能與人工智能彼此競爭的時代,藝術是一座連接無數個體的大腦花園,花園中息壤繁盛、鮮花盛開,有無窮算力、無限生發……藝術創造者們只要能夠將AI的無窮生發轉化為有效生產,AIGC永不停息的遞歸流變,就會轉化為每時每刻的創世紀;大腦花園中葳蕤綻放,藝術的創造力始終生生不息。

正如中國美術學院院長高世名所說,藝術的根本任務,是“世界的發現與人的發現”。藝術家的責任是創造、是生發,是為人類拓展出新的身心經驗,是創造出無限豐富的可能世界。這需要每一位藝術家和創作者去探索創造的密碼、感覺的邏輯,以藝術行動打開每個人的大腦花園。青年藝術家要直面時代、直面社會,同時不斷反觀自我,他們創造的藝術力量是否也將在潛移默化中影響時代,反哺人們的真實生活,讓我們拭目以待!

(作者系中國美術學院教授、教務處處長)