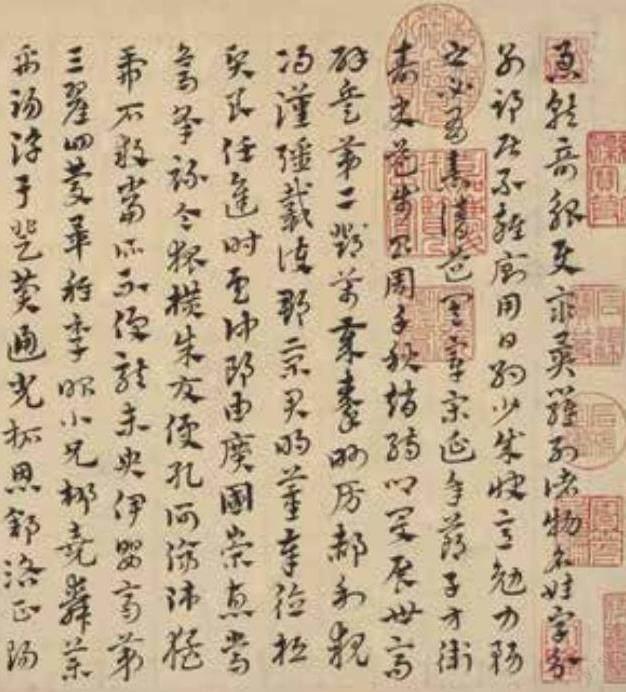

趙孟頫眼中的大都初印象

趙孟頫永遠都記得至元二十四年(1287)二月中旬的那些日子,他第一次進入大都,見識這座輝煌的國都,第一次入宮拜見世祖皇帝忽必烈,那一刻,改變了他的一生。

作為被舉薦的江南士人之一,湖州文士趙孟頫等幾名士人跟從一眾官吏從揚州出發,先乘船沿著運河走到淮水,再騎馬從陸地北上,在風霜中走了一個多月,二月中旬才抵近大都。

快到大都的那幾天,路上的馬車、蒙古人駕著的勒勒車(大轱轆車)、西域商人的駱駝隊、疾行的騎兵、三三兩兩步行的民眾越來越多,沿途有不少招待商旅住宿的旅店,每間旅店分別接待不同國度的商旅,還有裝載著許多貨物的駱駝進進出出,許多包著頭巾的胡商在呼朋喚友喝酒吃飯。

他們過了盧溝橋,就靠近了燕京舊城。這是金朝的中都,如今依舊人煙密集,有62個坊,生活著八九萬戶普通人家,他們或者做買賣、當工匠,或者是權貴富豪家中的管事、仆從,或者在商隊、店鋪打雜,婚喪嫁娶都遵循著慣常的習俗。

舊城中心的原金朝皇宮因為火災、戰爭破壞成了一處處殘垣斷壁,長滿了荒草。20多年前,當今皇帝來燕京,見這些宮殿實在破敗,才住到了燕京北城墻之外的金帝離宮大寧宮。鑒于燕京舊城的宮殿不堪使用,城內的水源也不足,至元四年(1267),皇帝決定以大寧宮為中心營造一座新都城,讓光祿大夫、太保、參領中書省政事劉秉忠擔任營建都城的總負責人,阿拉伯人也黑迭兒丁負責設計新宮殿。從至元四年到至元二十二年,歷時18年營建了一座宏偉的城市。僅僅為了給城門安裝木質的大門,就征集了3000人砍伐蔚州等地的大樹。

穿過燕京舊城就能看到大都高聳的城墻(元代大都南城墻在今東西長安街稍南,東西城墻即今北京的東二環、西二環,北城墻即今北四環路土城遺址),蒙古、漢人叫它“大都”,西域的商人、僧人把這里稱作忽必烈薛禪可汗的“汗八里”,即“大汗之城”,是北方最大的城市。

城墻下圍繞著凹陷的城壕,高聳的夯土城墻16米高,下部基礎寬24米,城墻上寬8米,兩輛馬車可以在上面并排奔跑。

大都的城墻上開了11座城門,他們十幾人從文明門進入,立即看到了一條筆直開闊的大街,大街兩側還有露天的石砌排水渠。大都有著比杭州更加整齊的布局,城里分成了50個坊,前朝后市、左祖右社(社稷壇于至元三十年才修建),有九經九緯的街道和縱街橫巷制的街網布局,很容易就可以熟悉它的結構。

大都的中心是俗稱鼓樓的齊政樓(今北京鼓樓位置)和其東側的中心臺,那里立有刻著“中心之臺”四個大字的石碑,代表這里是京城的中心。鼓樓上設有銅壺滴漏顯示時間,白天每到固定時刻就有值班的人敲鼓報時。鼓樓北邊還有一座高聳的三層建筑鐘樓,上面懸著一口大鐘,每夜鳴鐘報時,三更時第三次鐘響,這以后就有巡邏兵在街頭不斷逡巡,禁止人們在街上行走或者出門,如果遇有緊急軍政事務或民眾有孕婦分娩、生急病需請醫生這類事,才可以提著燈籠上街。

趙孟頫看到大都街道兩側隔三差五就是空地或者堆放著磚瓦一類的建筑材料。這是因為前年新城建成后,皇帝下詔允許舊城(燕京)居民遷入城內,每一家都只能固定購買八畝地修建自己的房舍,有錢人、官員可以優先購買,所以這兩年有許多工匠都在城里修建房舍,因為冬季寒冷,工匠停工了兩三個月,現在天氣轉暖,工地上又有了工匠的身影,變得熱鬧起來。

這就是至元二十四年(1287)春天趙孟頫看到的大都,它和燕京舊城加起來一共約有10萬戶人家、50萬人口,是淮河以北唯一人口超過10萬的大城市,它完全是因為最高統治者在這里而快速繁榮起來的城市。

這座城市里至少生活著數千江南來的人。11年前南宋皇帝趙?投降后有1000多名官員、侍從、宮女隨從北上,到京城后1000多名宮女都被忽必烈下旨許配給了京城的工匠。前年又遷移來800戶江南樂工服務宮廷。在街頭聽到吳儂軟語,讓趙孟頫依稀有些親切。

這時候,他還不知道,他將在這座城市生活14年,將七次進出大都,在這里,他將得到兩位皇帝的賞識,從白衣文士一躍成為從五品官員,直至成為從一品的翰林學士承旨,成為大元中期最著名的書法家、畫家。

(節選自周文翰:《不浪漫:趙孟頫傳》,清華大學出版社,2022年7月出版,有刪改)