中醫定向透藥聯合針刺輔助脊柱旋轉復位手法對腰椎間盤突出癥鎮痛和功能的影響研究

陳英俊 林文桐 周雪霞 薛妙君 蔡文欽

作為門診的常見、多發病,腰椎間盤突出癥占門診患者的10%、骨科門診的1/3,表現為腰腿痛、活動受限,加上病程長、反復發作,給其個人健康帶來極大影響,加重家庭及社會負擔[1,2]。關于該病的治療方法較多,包括保守療法、外科手術,其中手術可取得一定效果,短時間改善腰腿功能,然而創傷大,術后并發癥風險高。因此,保守療法成為腰椎間盤突出癥患者的首選。近些年,中醫外治法引起人們的重視,包括中醫定向透藥、針刺療法、脊柱旋轉復位手法等,在骨科相關疾病治療中取得較理想效果,充分體現出療效高、安全、無痛等優勢。本文就本院骨傷科門診腰椎間盤突出癥患者為例,探究中醫定向透藥聯合針刺輔助脊柱旋轉復位手法對其的影響,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2022 年1~12 月期間骨傷科門診收治的120例腰椎間盤突出癥患者,按照1∶1∶1比例分為中藥組、針刺組、聯合組,各40 例。中藥組,男21 例、女19 例,年齡29~70 歲。針刺組,男18 例、女22 例,年齡30~70 歲。聯合組,男23 例、女17 例,年齡32~70 歲。三組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①神志清楚,可與他人正常交談、配合,依從性良好;②符合《腰椎間盤突出癥診療指南》[3],且經過影像學檢查確診;③知曉研究并主動參與的研究。

1.2.2 排除標準 ①認知障礙、心理疾患;②骨質疏松、腰椎新發骨折、腰椎既往手術、重要臟器功能不全等;③妊娠/哺乳。

1.3 方法

1.3.1 中藥組 予中醫定向透藥輔助脊柱旋轉復位手法治療。脊柱旋轉復位手法:患者端坐方凳上,兩腳分開與肩等寬,借助外力固定住健側大腿。以左側脊椎錯位為例,術者正坐在患者之后,左手自患者左腋下前方伸向后,經頸后,掌壓右側肩胛骨后上方,左手壓患者頸部使身體前屈、向左側彎。在最大側彎時,術者以左上肢牽引患者軀干向左側旋轉,同時左手拇指向右推頂棘突,發出“喀啪”聲響。之后雙手拇指從上至下理順棘上韌帶,同時松動腰肌,檢查偏歪之棘突是否撥正。中醫定向透藥方法:風寒證(獨活寄生湯、甘姜苓木湯加減);濕熱證(二妙散加減);血瘀證(身痛逐瘀湯加減)。

1.3.2 針刺組 予中醫針刺輔助脊柱旋轉復位手法治療。脊柱旋轉復位手法內容同上。中醫針刺方法:根據中醫不通則痛理論、疼痛部位及放射路徑,采用循經取穴,包括腎俞、環跳、承扶、陽陵泉等穴位,同時依照證型辨證取穴,如寒濕證(命門穴、腰陽關穴);瘀血證(隔俞穴、委中穴);正氣虛證(足三里穴),輔以電針刺入,20 min/次。

1.3.3 聯合組 予中醫定向透藥、針刺輔助脊柱旋轉復位手法聯合治療,內容同上。

1.4 觀察指標及判定標準

1.4.1 臨床療效 療效判定標準:顯效:疼痛明顯減輕,直腿抬高角度≥70°,正常生活工作;有效:疼痛明顯減輕,直腿抬高角度50~69°,生活、工作受限;無效:病情未見改變。總有效率=顯效率+有效率。

1.4.2 腰椎前屈活動度及患側直腿抬高度 于治療前后測定患者腰椎前屈活動度、患側直腿抬高度。

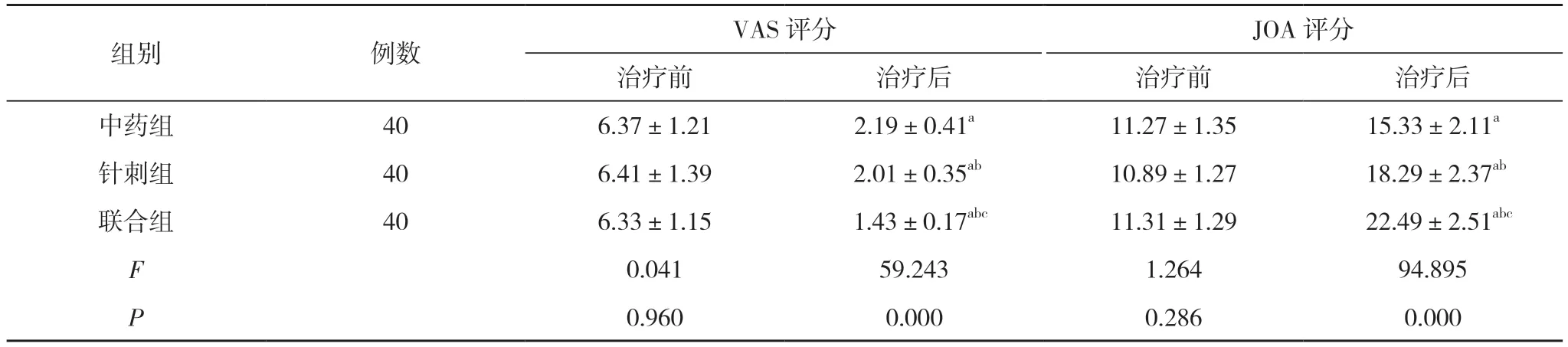

1.4.3 疼痛程度及腰椎功能 以VAS[4]為工具評價患者治療前后的疼痛程度,總分10 分,分值越高,疼痛程度越重。以JOA[5]為工具評價患者治療前后腰椎功能,總分29 分,分值越低,功能越差。

1.5 統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,兩組比較采用t 檢驗,多組比較采用方差分析;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 三組臨床療效比較 三組總有效率比較,差異具有統計學意義 (P<0.05)。聯合組總有效率高于中藥組、針刺組,差異具有統計學意義 (P<0.05) ;中藥組與針刺組的總有效率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 三組臨床療效比較[n(%)]

2.2 三組腰椎前屈活動度、患側直腿抬高度比較

三組治療前的腰椎前屈活動度、患側直腿抬高度比較,差異無統計學意義(P>0.05);三組治療后的腰椎前屈活動度、患側直腿抬高度比較,差異具有統計學意義(P<0.05)。三組治療后的腰椎前屈活動度、患側直腿抬高度大于本組治療前,且聯合組大于中藥組及針刺組,針刺組大于中藥組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表2。

表2 三組腰椎前屈活動度、患側直腿抬高度比較(,°)

表2 三組腰椎前屈活動度、患側直腿抬高度比較(,°)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與中藥組比較,bP<0.05;與針刺組比較,cP<0.05

2.3 三組疼痛程度、腰椎功能比較 三組治療前的VAS、JOA 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);三組治療后的VAS、JOA 評分比較,差異具有統計學意義 (P<0.05)。三組治療后的VAS 評分低于本組治療前,JOA 評分高于本組治療前;且聯合組VAS 評分低于中藥組及針刺組,針刺組低于中藥組;聯合組JOA 評分高于中藥組及針刺組,針刺組高于中藥組;差異均具有統計學意義 (P<0.05)。見表3。

表3 三組疼痛程度、腰椎功能比較(,分)

表3 三組疼痛程度、腰椎功能比較(,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與中藥組比較,bP<0.05;與針刺組比較,cP<0.05

3 討論

腰椎間盤突出癥在門診較常見,與多方面原因有關,多見于中老年人群,尤其是成年人,調查顯示我國約有80%的成年人有不同原因、不同程度的腰腿痛,且腰腿痛癥狀重、易反復發作,給其生活、工作帶來極大影響,甚至加重心理負擔、精神壓力[6,7]。

針對腰椎間盤突出癥的治療,以往采用傳統手術,在短時間改善腰腿功能的同時也會給患者機體組織帶來極大創傷,增加術中出血量,引發并發癥。因此,尋找相對安全、有效、無痛的治療方法對腰椎間盤突出癥患者疼痛的減輕及生活質量水平的進一步提升具有重要的促進作用。

近些年,中醫療法在骨科相關疾病治療中體現出獨特優勢,并且到了一定的推廣,尤其是中醫外治法,已成為公認治療腰間盤突出癥的替代療法之一,包括中醫定向透藥、針刺療法、脊柱旋轉復位手法等[8-10]。本研究結果顯示,聯合組總有效率高于中藥組、針刺組,差異具有統計學意義 (P<0.05),說明中醫定向透藥、針刺療法、脊柱旋轉復位手法的聯合使用具有良好的協同增效功效,使更多患者從中受益。該研究結果顯示,聯合組腰椎前屈活動度、患側直腿抬高度大于中藥組及針刺組,針刺組大于中藥組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。聯合組VAS 評分低于中藥組及針刺組,針刺組低于中藥組;聯合組JOA 評分高于中藥組及針刺組,針刺組高于中藥組;差異均具有統計學意義 (P<0.05)。原因為脊柱旋轉復位手法可改善脊柱功能解剖關系,尤其是腰椎-骨盆曲線,解除椎間韌帶水腫,降低椎間盤內壓力,而針刺腎俞、環跳、承扶、陽陵泉、腰陽關、隔俞、委中等穴位可起到行氣活血、舒筋通絡等功效,改善患處血循環,減輕疼痛癥狀,以及配合中醫定向透藥療法,可借助電擊作用使藥物經皮膚定向地送到組織病變部位,滲透至毛細血管,降低神經興奮性,發揮理想的鎮痛作用[11,12]。由此可見,聯合治療方案在腰椎間盤突出癥治療中的治療痛苦小、費用低,患者易于接受。

綜上所述,中醫定向透藥聯合針刺輔助脊柱旋轉復位手法在腰椎間盤突出癥患者治療中的療效較高,對其疼痛的減輕、腰椎功能的改善具有良好的促進作用,利于患者盡早恢復正常生活、工作,以及產生良好的經濟效益、社會效益,值得進行宣傳、推廣。