醒 來

肖振華

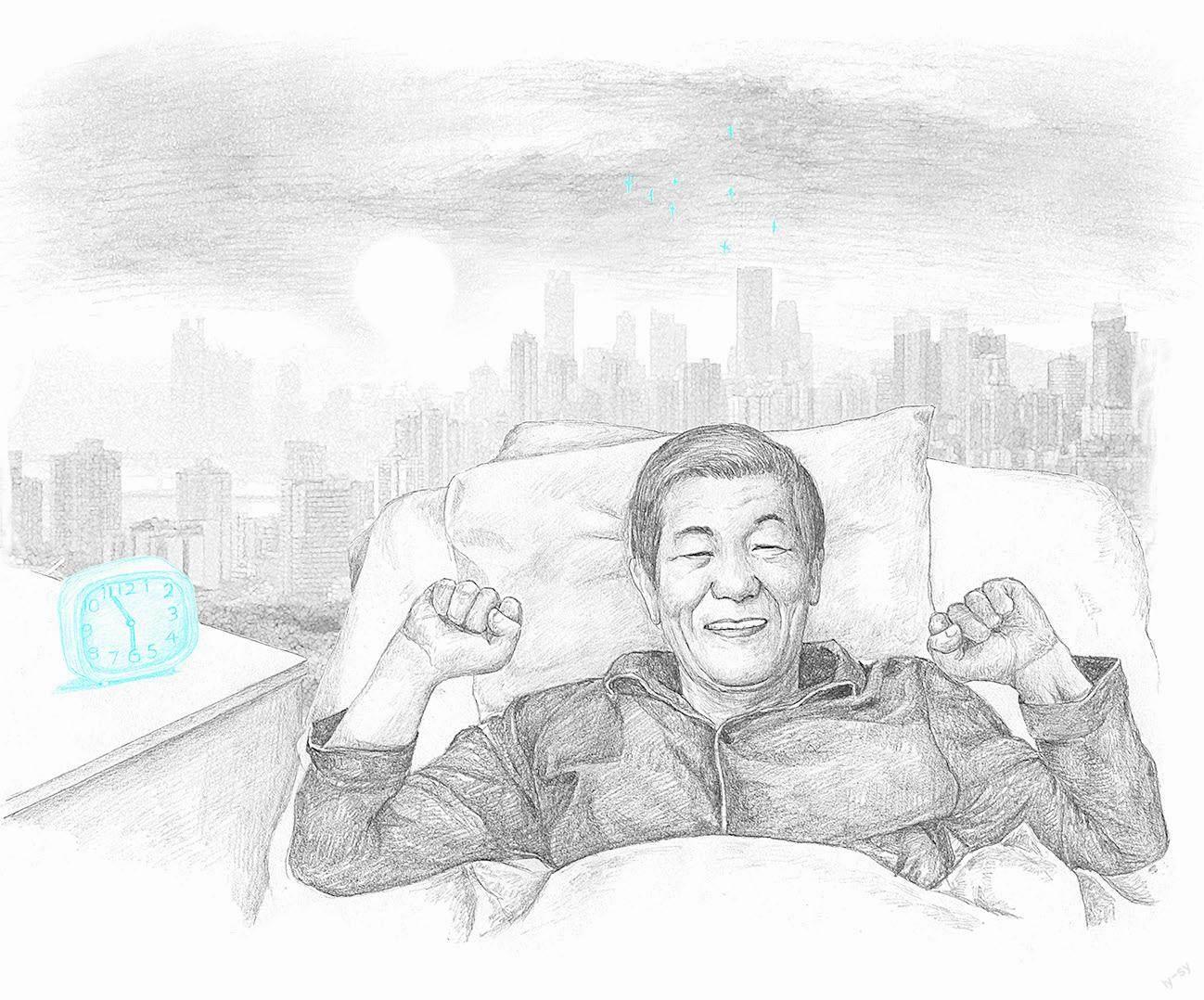

按睡眠時型分析,我應屬“貓頭鷹型”,晚上不睡,早上不起,年輕時枕邊設定鬧鐘,或者放著定時收音機,全憑聲響將自己從夢境中拽出來。彼時睡眼惺忪,迷迷糊糊,根本體驗不到諸如“醒來紅日浴晴川”那般的晨趣詩意。退休后的一段日子,時間充裕了,終于可以隨心所欲,每每睡到自然醒,睡得酣暢淋漓,醒得神清氣爽。溫庭筠寫道:“懶起畫蛾眉,弄妝梳洗遲。”那份慵懶、恬逸我是實實在在地體會到了,只是我把畫眉弄妝改成了伸伸懶腰,刷刷微信。

對大多數人來說,在生活中睡到自然醒是奢侈難求的。學業、工作、家事等繁雜紛紜,無法早睡,第二天還得繼續日常,上班上學,睡眠不足便是通病。當然還有更有挑戰自我的,傳說曾國藩天資平庸,但他有言:“黎明即起,絕不戀床。”為此他自制了一個鬧鈴:在床邊放個銅盆,盆上用繩拴住秤砣,再把香系于繩上,香盡繩斷,秤砣砸向銅盆就會發出轟響,早起耕作,是他得以蛻變翻身的重要原因。今人也不乏其例。蘋果創始人喬布斯每天六點起床,而他的繼任者庫克每天清晨四點半即起,五點準時出現在健身房,日本作家村上春樹每天清晨四點就開始了工作……三更燈火五更雞,此時醒來,拼的就是勇氣和毅力。

年輕時曾經設想,自己好睡懶覺,難以早起,能不能利用床上或夢中的時間做一些事?晉朝的羅含,在睡夢中看見一只五彩斑斕的小鳥,醒來靈氣凝聚,最后創作出了令人敬仰的《更生論》。懷才之夢離蕓蕓眾生太遠,但那些年參加大學自學考試,十多門課,要背記的不少,苦于沒有時間熟讀,聽說人在似睡非睡時,對聲音的敏感度和記憶力最強,于是把筆記本上的要點,用錄音機一一錄下來,臨睡前放在枕邊,循環播放,借以加強記憶。試運行了幾次,“醒來不記醉中書”,睡得昏昏沉沉,醒來混混沌沌,需要的知識根本沒有儲存進大腦皮層。其后便老老實實,晨起動征鐸,書聲茅店月。

莊子說,日出而作,日入而息,逍遙于天地之間而心意自得。一個輕松的、充裕的早晨是美好的,也是可遇而不可求的。自從攬下了送孫子讀書的差事,讓我一朝回到十年前,在每個工作日,手機上設置了固定的鬧鈴,夢中聞聲,一骨碌翻身下床,睡眼蒙眬地按部就班,機械地奏響一天天匆促的晨曲。

早晨醒來的第一舉動,是最直白的身體語言,是對年齡、健康和情緒的生動描寫。若干年前,有位正當壯年的朋友告訴我,每天早晨醒來他從不拖延,一個鯉魚打挺,三分鐘內洗漱完畢。前兩天在馬路上遇見他,卻興致勃勃地向我推薦“床上運動”,早上醒來不要忙著起身,躺在床上慢慢動作:轉睛搓臉、叩齒彈腦、仙人揉腹、正念冥想,這一整套做下來二十分鐘,然后緩緩起床,這時候你會有身心俱佳的感覺。我說,如果擁有這樣的“醒來自由”,我便賴床不起,尤其在冬日,智能窗簾已經開啟,窗外的晦暗隨薄霧漸漸消隱,聽著鳥聲啁啾,聽任思緒了無際涯地跳躍馳騁,或者腦海靜若止水,一片澄明;待到天邊泛起緋紅的霞光,陽光破云而出,欠身起床,此其時矣。