框架-剪力墻結構對地震效應影響分析

劉佩瑤

摘要:框架結構中加設適量的剪力墻,使框架與剪力墻通過剛性樓板連接成整體,組成框架-剪力墻結構,該結構成為一種適用性較廣的結構體系。既因其框架部分能構成自由靈活的使用空間,又極易滿足不同建筑功能的要求。剪力墻具有相當大的剛度,這樣使框剪結構具有較強的抗震能力或抗水平荷載作用的能力,能大大減少結構本身側移,并避免填充墻在地震時發生破壞或倒塌。本論述對框架-剪力墻在地震作用下,引入抗震剪力因子數 K,分析框架-剪力墻結構在 X 方向和 Y 方向地震作用下,根據結構對地震作用響應的結果總結,發現增設部分剪力墻的結構體系,抗震性能發生了明顯提高,結構安全度相比框架結構更適合高烈度地區。因此,在前人發現剪力墻結構在地震效應下具有良好的抗震性能的基礎上,本論述在此基礎上延伸量化分析。

關鍵詞:框架-剪力墻;地震作用;抗震剪力因子數;位移

中圖分類號:TU352??????????????????????????? 文獻標志碼:A

0引言

中國處在兩大地震帶-環太平洋地震帶與歐亞地震帶之間,由于太平洋、印度和菲律賓海板塊的擠壓,使地震斷裂帶變得格外活躍,從而給建筑物帶來了極大損壞。因此,如何讓建筑物提高抵抗地震的能力成為結構設計非常重要的考量因素。

我國的建筑抗震原理和抗震設防要求分為三個水準,兩個階段。這就意味著,在不同頻度和強度下,建筑物必須具備不同的抗震能力。經多項研究表明框剪結構具有承受強烈地震,裂而不倒的良好結構性能。本論述基于以上思考,針對框架結構與框剪結構在地震作用下的影響,筆者在此做一些分析。

1結構體系分析

1.1框架結構體系

框架結構是一種由梁柱構件組成的結構體系。既承受豎向荷載,也能承受水平荷載,這種結構體系的優點在于它可以靈活地布置建筑物的平面,并且可以根據需要將建筑物分割成小房間。外墻通常采用輕質填充材料,并且建筑立面容易處理。在一定條件下,框架結構具有良好的抗震性能,但是在高層建筑中,由于框架結構側向剛度較低,水平荷載作用會導致非結構構件受到嚴重破壞,甚至主體結構梁柱節點也會受到損壞。

1.2剪力墻結構體系

剪力墻這種結構體系,能夠承受豎向和水平荷載,并作為建筑物的圍護結構和房屋分隔構件。剪力墻具有較高的側向剛度和較小的側向變形,同時也具有良好的延性。然而,它也存在一些缺點,比如結構自重較大,建筑平面布局受到限制,難以獲得足夠的建筑空間。

1.3框架剪力墻結構體系

框架剪力墻結構是一種特殊的建筑形式,由框架結構和一定數量的剪力墻組成。框架具有較低的側移剛度和較大的變形,但它的平面布置靈活,可以在較大空間內實現更多功能。剪力墻結構具有出色的剛度和水平位移小的優勢,但由于空間受到限制,使它的應用范圍受到了一定限制。因此,將這兩種結構體系結合起來,可以創造出一種受力性能合理的結構體系。

2工程研究背景及工程模型建立

2.1工程背景

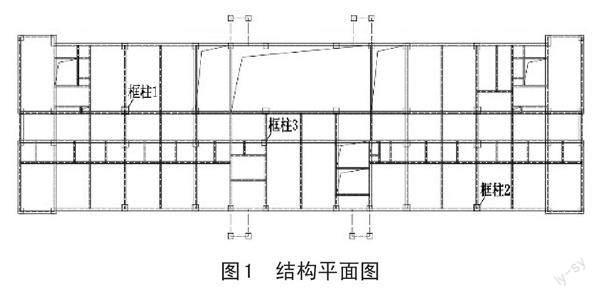

某工程為地上八層(高層公共建筑),長度65.10 m,寬度19.90 m,高寬比:1.48,一層樓層高度3.90 m,二層~八層樓層高度均為3.60 m,室內外高差0.30 m,整個房屋建筑高度29.40 m,如圖1所示。

2.2主要參數

剪力墻厚度:外墻厚300 mm;內墻厚200 mm;模型樓層混凝土強度等級見表1所列。

2.3荷載

樓面荷載和屋面恒荷載主要包括自重,樓面裝修做法及管線荷載,活荷載按照《建筑結構荷載規范》的規定取用。

2.4地震效應選用

抗震設防有關參數:抗震設防烈度,7度;設計地震加速度,0.15 g;設計地震分組,三組;水平地震影響系數最大值:多遇地震0.12,罕遇地震0.72;結構阻尼比0.05,場地類別Ⅱ類,特征周期值0.45 s。

基本風壓:0.30 KN/m2(50 a 一遇);基本雪壓:0.20 KN/m2;地面粗糙度:C 類。

抗震等級:框架三級,剪力墻二級。

該算例結構在兩個主軸方向上分別考慮了水平地震作用,分析時考慮了偶然偏心的影響,分析采用振型分解反應譜法。

2.5模型建立

采用 PKPM 分別建立結構模型,如圖2所示,框架模型 A1以及框剪模型 A2,框剪結構中剪力墻的布局如圖2( A2)所示(由于功能需求,主要集中在電梯間、樓梯間和建筑周圍)。根據計算,在規定的水平力作用下,框剪結構的底層框架部分承受的地震傾覆力矩占結構總地震傾覆力矩的30%,因此它是標準的框架-剪力墻結構。

3數據分析

選取三個框架柱及結構整體進行分析。

3.1框架結構抗震影響分析

依據前文框架模型分析水平地震作用下豎向構件的地震剪力以及框架總剪力,見表2~表4所列、如圖3~圖5所示。

3.1.2? Y 向分析結果

3.1.3 框架層間剪力分析結果

(1)從圖3、圖4可知,框架結構中框柱不論 X 向、Y 向地震作用下隨著樓層的增加剪力趨于逐漸減小變化趨勢;(2)從圖5可知,地震作用樓層層間剪力,隨著樓層的增加剪力趨于逐漸減小變化趨勢;綜上不論單個豎向構件剪力或是樓層層間剪力,它們變化趨勢吻合,越靠近結構底層所受樓層間剪力越大,底層每個框柱分配到的剪力也就越大;(3)框柱3,一層的剪力小于二層剪力,分析得出一層框柱3相鄰跨開大洞,Y 向沒有框梁和樓蓋的聯系,使構件周邊剛度變小,樓層層間剪力分配到此框柱時,剪力是小的。

3.2框架-剪力墻結構抗震影響分析

依據前文框剪模型分析水平地震作用下豎向構件的地震剪力以及框剪結構中框架部分、剪力墻部分剪力,見表5~表7所列、如圖6~圖8所示。

3.2.1? X 向分析結果

3.2.2? Y 向分析結果

3.2.3 框剪層間剪力分析結果

(1)從圖6、圖7可知,框剪結構中框柱受 X 方向、Y 方向地震作用時,結構底層剪力增大后,隨著樓層增加剪力趨于平穩,剪力變化不大;(2)從圖8可知,當在框架結構中增加部分剪力墻時,各樓層層間剪力主要由兩部分組成,一部分為框架承擔的樓層剪力,一部分為剪力墻承擔的樓層剪力。結構下部剪力墻明顯承擔的剪力較多,隨著樓層的增加,剪力墻和框架部分所承擔的剪力差距逐步縮小。

4抗震剪力因子數K

為便于研究,引入剪力系數 K,采用框剪結構中框柱剪力與框架結構中框柱剪力比值。如公式(1):

式中:VKJ 框剪結構框柱地震作用剪力;VK 框架結構框柱地震作用剪力。

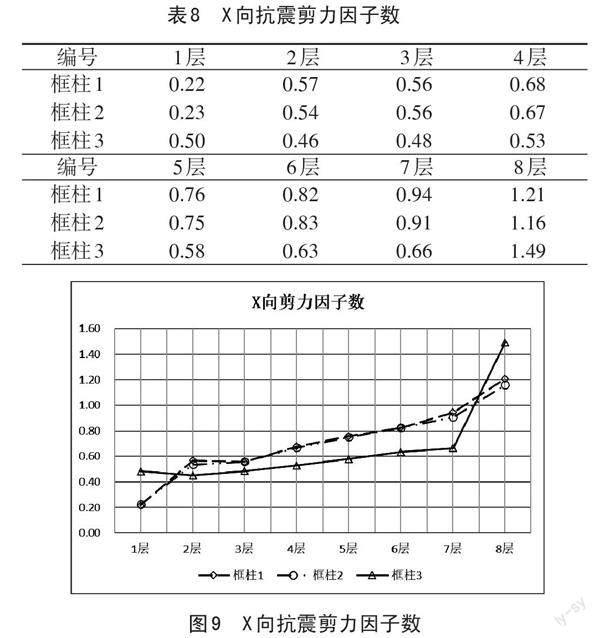

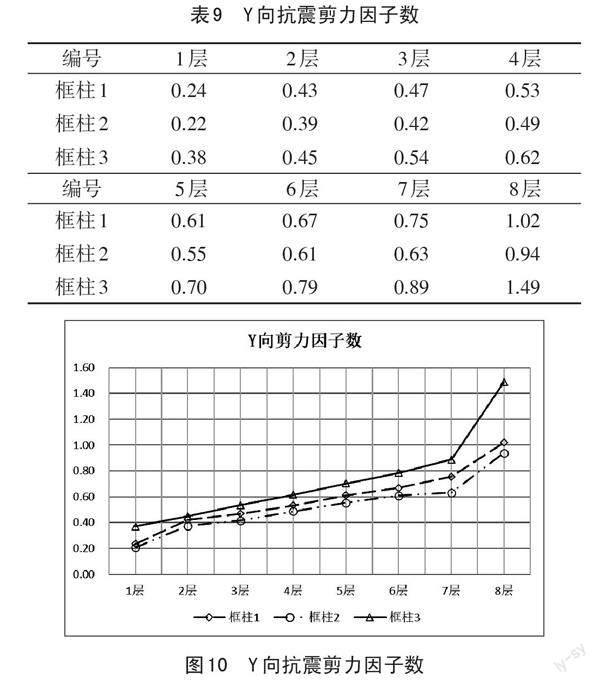

具體分析見表8~表9所列、如圖9~圖10所示。

4.1 X 向抗震剪力因子數

4.2向抗震剪力因子數

由圖9、圖10可知,地震作用下框剪結構中框柱剪力比框架結構中框柱剪力減少近40%~60%,而降低的這部分剪力主要由剪力墻承受。結構在兩個主軸方向的剛度和承載力相差也不大,因此這種雙重抗側力體系結構,在抵抗地震作用時結構安全度也是很高的。

5位移

(1)由圖11可知,地震作用下樓層層間位移,框架結構在下部位移大,隨著樓層增加,位移呈現增大趨勢,結構上部位移逐漸減小;而框剪結構在結構下部位移較小,隨樓層增加,位移逐漸增大且趨于平緩,結構上部位移有減小趨勢;(2)從分析得出框剪的位移比框架的位移小,框剪在協同工作時,由表10可以看出,在水平荷載作用下,這種框剪型變形的協調促使兩者之間產生相互制約的力,結構下部樓層因剪力墻變形小,它限制了框架變形,承受了大部分剪力,從而減小了框架的層間位移。結構上部幾層剪力墻變形逐漸越大,而框架的變形逐漸變小,除了承受原有的剪力外,框架還要承擔拉回剪力墻額外的剪力。由于框架剪力墻結構的變形特性,使結構下部的變形比框架結構小,而上部的變形則要比剪力墻結構小,這樣一來,結構各層的變形就變得更加均勻,比單獨某種結構的變形特性更加優異。

6結論

綜上所述,通過研究主要結論歸納為以下幾點:

(1)框架結構在地震作用下剪切影響隨高度減小,整體變形曲線以剪切變形為主。從框架結構圖表得知,框架結構必須能承受縱橫二向的水平荷載,這就要求縱橫二向的框架必須具有足夠的側向剛度和水平承載力。按照《高層建筑混凝土結構技術規程》,混凝土框架應設計成雙向梁柱抗側力體系[1],因此結構設計時不應采用單跨框架,單跨框架結構因其結構冗余度較低,容易產生震害,且震害比較嚴重[2]。

(2)在建筑物局部增設剪力墻結構后,地震作下剪切影響在結構下部有激增趨勢,在一定高度達到峰值后趨于平緩,整體變形曲線介于彎曲型與剪切型之間。證明框架與剪力墻之間的這種協同工作是呈現有利趨勢,從而有效地提高了整個結構的側移剛度,并且使整體內力分布更加趨于合理。

(3)經過引入抗震剪力因子數,對比分析因子數趨勢,框剪結構中的框柱地震作用影響比框架結構減少40%~60%,證明剪力墻發揮具體的作用,承擔了地震作用引起的大部分剪力,更加說明了剪力墻相較于框架,具有平面內剛度較大、強度高及整體性好的優點,所以該種局部設置剪力墻的結構體系的抗震性能是顯著的,也說明基于結構本身更優的局部剪力墻設置是行之有效的。

(4)根據位移曲線分析結果,框架結構隨著樓層增加層間位移變大,結構側移剛度減小,使非結構構件在地震時更加容易破壞,從而也證明了結構體系適用于多層及高度有限的高層建筑,這也是限制框架結構適用高度的原因。反之通過在框架結構中局部增設剪力墻,提高結構局部剛度,來影響結構整體的性能,可在結構抗震設計思路中,形成主次分明的抗震邏輯,在重點區域及結構抗震的薄弱面設置強有力的抗力結構,在地震作用時能夠與之相適應的有效抵抗地震。

(5)由于在結構設計中建筑物抗震多道防線的設計概念早已形成,當建筑物遭受地震影響時,僅設置一道抗震防線,這道防線如果沖破,將會導致建筑物倒塌。一旦建立起第二道甚至第三道抗震屏障,則可以較好地確保建筑物在地震影響下的安全性。顯然結構設計抗震的優越性和合理性自然凸顯出來。

結合抗震的重要性,比較分析兩種結構體系的數據結果。雖然框架結構和框剪結構在平面布置都具有靈活性,具有較大空間等特點,但分析兩種結構體系層間剪力圖表、層間位移表后發現,在建筑高度一定的情況下,框剪結構抵抗地震剪力比框架高出30%,這個優勢非常明顯,顯然框剪結構層間剪力增大的情況下,層間位移反而減小。可以認為框剪結構整體側移剛度顯著增強。進而說明同等情形下,框剪結構中框柱的抗震表現需求明顯下降;從而提供了可優化的空間。

(6)基于本論述分析,對于剪力墻結構體系筆者認為下一步對于建筑物平面豎向規則性、高寬比等方面進一步展開研究,并深化剪力墻結構的研究。

參考文獻:

[1] 高層建筑混凝土結構技術規程.JGJ 3-2010[S].北京:中國建筑工業出版社,2010.

[2] 史慶軒,梁興文,童岳生.高層建筑結構設計(科學社第二版)[M].北京:科學出版社,2012.

[3] 梁興文,史慶軒.混凝土結構設計(第二版)[M].北京:中國建筑工業出版社,2011.

[4] 郭繼武.建筑抗震設計(第三版)[M].北京:中國建筑工業出版社,2011.

[5] 何軍偉.不規則框架—剪力墻結構抗震性能的分析研究[ D].杭州:浙江大學,2012.

[6] 童岳生,童申家.框架—剪力墻結構在水平荷載作用下的協同工作計算[J].工程抗震,1989(1):20-24.

[7] 魏忠澤,秦桂娟.框剪結構體系中剪力墻的合理數量[J].沈陽建筑工程學院學報,1996,12(2):220-227.