溪光初透徹 秋色正清華

摘 要:古代文學(xué)作品中描繪秋色的主題,多以“悲秋”為情感基調(diào),“喜秋”之作鮮有,在詩(shī)畫(huà)互文的語(yǔ)境下,繪畫(huà)中也不乏“悲秋”之作。對(duì)此,以“喜秋”為線索,探究古代山水畫(huà)中描繪明麗之秋的意境類(lèi)型,通過(guò)對(duì)董其昌與藍(lán)瑛經(jīng)典作品的闡釋?zhuān)偨Y(jié)明凈與明艷兩種“喜秋”山水的面貌,進(jìn)一步討論這一意境類(lèi)型的審美意趣。

關(guān)鍵詞:山水畫(huà);秋色;意境

基金項(xiàng)目:本文系2019年度江蘇省社會(huì)科學(xué)基金青年項(xiàng)目“古代山水畫(huà)‘四時(shí)圖像審美形態(tài)研究”(19YSC004)、2019年江蘇省高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目(2019SJA1254)、南京藝術(shù)學(xué)院“中國(guó)書(shū)畫(huà)理論范疇研究科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”的階段性成果。

古人言秋,多為悲、愁、憂、哀,鮮有喜、樂(lè)。歷代詩(shī)文在討論秋的文學(xué)主題時(shí),特別指出了有別于“悲秋”之調(diào)的“喜秋”之情。“喜秋”是基于秋天清爽、成熟、收獲的特性,多寫(xiě)秋之絢爛、明凈,從而突出詩(shī)人高懷、寥廓的心境。同樣,在繪畫(huà)中,除了描繪秋季蕭索、荒疏的衰敗景象外,亦有寫(xiě)秋之明麗的意境。所謂明麗,既有鮮艷、光鮮的含義,又指清楚、明凈。因此,明麗既可指鮮艷燦爛,又有明凈秀麗之意。故而在繪畫(huà)作品中,描繪秋日明麗之作,也就包含了明凈與明艷這兩種面貌。

一、明凈之秋

董其昌的《秋興八景圖》為紙本冊(cè)頁(yè),共繪八幅秋景圖,是其設(shè)色山水之佳作。此冊(cè)頁(yè)繪于萬(wàn)歷四十八年(1620年),為董其昌行舟由松江至鎮(zhèn)江途中所作,歷時(shí)二十余日。此組冊(cè)頁(yè),既寫(xiě)生沿江秋色,又臨仿前人筆意,八幅秋景用色極為精妙,總體呈清潤(rùn)明麗之貌。董氏多以淡墨勾皴山體,進(jìn)而敷色赭石、石綠,間以淡墨調(diào)和,山石陰陽(yáng)層次以色而分,尤顯豐富。

第一開(kāi)仿趙孟頫筆意,繪高山疊嶂,于煙云繚繞的山間。近景處有長(zhǎng)松立于坡石,其間以紅葉點(diǎn)醒,以示秋意。此畫(huà)題款對(duì)應(yīng)畫(huà)中山間叢木,與趙孟頫《鵲華秋色圖》多有相似。然董氏所繪山水亦有獨(dú)特之處,山巒造型別致,山體重疊處有林木、紅葉點(diǎn)綴,既顯崇山險(xiǎn)勢(shì),又顯蒼莽之貌。山間有屋舍數(shù)間,白云間隔山體,似太古之境。青松與蒼山交相,盡顯秋之蒼趣,紅葉與白云相間,又顯秋之明麗。

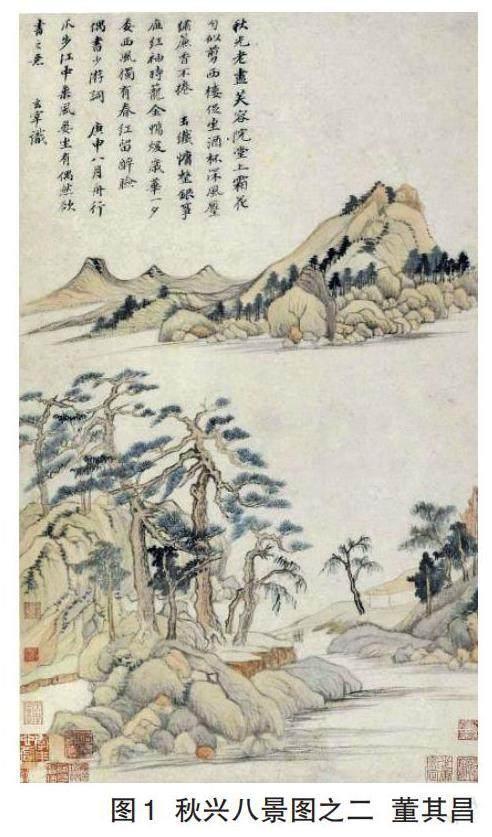

第二開(kāi)(圖1)中,秋意集于近岸松林疏木,蒼松挺傲,坡石疊巒,有蒼勁之趣。隔橋?qū)Π鄂r有樹(shù)木,房舍掩映,與近處松木樹(shù)叢形成疏密對(duì)比。遠(yuǎn)岸繪有山峰連綿,山間亦有叢木。此頁(yè)山色晴暖,青松蒼然,江水無(wú)瀾,筆墨勾皴雖為淺淡,但山體結(jié)構(gòu)分明可見(jiàn),山石設(shè)色間有鵝黃點(diǎn)綴,清雅秀麗,有秋色明凈之感。畫(huà)中題有秦觀詞一首,此詞為秦觀寫(xiě)于貶謫之時(shí),正逢晚秋時(shí)節(jié),心有郁結(jié),與紅顏把酒詞唱,醉夢(mèng)閨樓,而心有紓解。觀畫(huà)及詩(shī),似乎其中僅有季節(jié)(秋)相同,雖然題款中已寫(xiě)“偶書(shū)少游詞”“有偶然欲書(shū)之意”,表明詩(shī)畫(huà)不符,然而其中卻有更深緣由:董其昌被迫回鄉(xiāng)休養(yǎng)距離其作《秋興八景圖》已有多年。明光宗于公元1620年登基,念及董氏而欲復(fù)召回京,但“紅丸案”后,光宗驟然離世,而董其昌最終未被復(fù)用。據(jù)有關(guān)學(xué)者考證,《秋興八景圖》正作于光宗離世之際,因此可以推想畫(huà)中所繪秋色必有深意。而此頁(yè)秦觀的貶謫之詞,恰與董氏心境相通。秦觀歷經(jīng)沉浮,醉于青樓紅塵之地,而董其昌則是醉于山水之間。

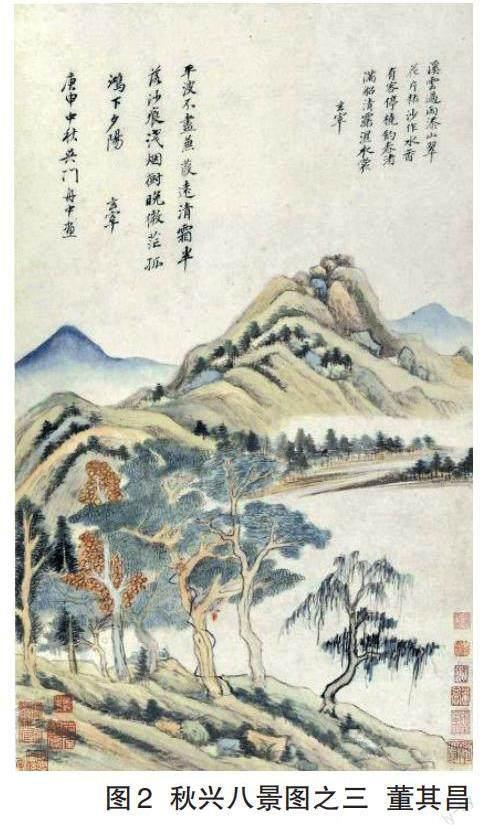

第三開(kāi)(圖2)題詩(shī)兩首。其一曰:“平波不盡蒹葭遠(yuǎn)。清霜半落沙痕淺。煙樹(shù)晚微茫。孤鴻下夕陽(yáng)。”其二曰:“溪云過(guò)雨添山翠,花片粘沙作水香。有客停橈釣春渚,滿船清露濕衣裳。”這里一首寫(xiě)秋,一首寫(xiě)春。從畫(huà)面來(lái)看,近處的綠樹(shù)紅葉與隔江的巍峨遠(yuǎn)山相互映襯,山腳汀洲與山體皆以淡赭敷色,更似秋景,山間煙靄有詩(shī)中“煙樹(shù)微茫”之意。畫(huà)中寫(xiě)春詞錄葉夢(mèng)得《菩薩蠻》上闕,隱去下闕“梅花消息近。試向南枝問(wèn)。記得水邊春。江南別后人”。如此看來(lái),此頁(yè)所畫(huà)雖為秋色,但其中已有盼春之意。

第四開(kāi)作近水蘆花,風(fēng)姿搖曳,映襯江中汀渚疏林,紅樹(shù)間夾,遠(yuǎn)水無(wú)垠。畫(huà)中設(shè)色清新,山體多用淺淡石綠,有凈透感。蘆草用濃淡四色交替疊加,有搖曳不停的光感效果。江中柳堤,間以紅色點(diǎn)染,更見(jiàn)秋意,為清秋曠怡之境。此頁(yè)題款錄元人詞:“黃蘆岸白蘋(píng)渡口,綠楊堤紅蓼灘頭。雖無(wú)刎頸交,卻有忘機(jī)友。點(diǎn)秋江白鷺沙鷗,傲殺人間萬(wàn)戶(hù)侯,不識(shí)字煙波釣叟。”詞與畫(huà)意相通,而其中“煙波釣叟”有“漁父隱逸”之意。

第五開(kāi),總體來(lái)看,所畫(huà)兩岸山巒設(shè)色沉靜,不及前四開(kāi)明麗。畫(huà)中相對(duì)繪有近岸遠(yuǎn)峰,隔江而立,呈江水遠(yuǎn)去之貌。題款為萬(wàn)俟詠的《長(zhǎng)相思·山驛》,與畫(huà)中遠(yuǎn)水東流、江岸沉寂的秋景亦是相符,詩(shī)畫(huà)間彌漫著一種靜謐的感傷情緒。

第六開(kāi)題款為宋人詞,詞中寫(xiě)雨后煙云散于天空,明月、殘星、疏木,山曉清幽寧謐。畫(huà)中也作山景,堂舍隱匿山林,泉流直下,空寂無(wú)人。此頁(yè)松柏敷色清麗,山體以茶色、淡赭繪之,顯沉穩(wěn)之勢(shì)。畫(huà)中流瀑、深山、松林、空舍生深秋寂寂肅肅之幽。

第七開(kāi)從題款來(lái)看,是董其昌意臨米芾《楚山清曉圖》,故而作云山之景。此頁(yè)是八景中較為特殊的一頁(yè),畫(huà)中鮮有秋意,只寫(xiě)巨山聳峙,云氣橫生。畫(huà)家雖言得米芾之法,但所構(gòu)山體多有董源筆意,山體渾厚,多作墨點(diǎn),其中可見(jiàn)畫(huà)家鮮明的個(gè)人風(fēng)格。

第八開(kāi)為最后一景,董其昌題趙孟頫之詞,而后寫(xiě):“是月寫(xiě)設(shè)色小景八幅,可當(dāng)秋興八首。”這一頁(yè)構(gòu)圖曠遠(yuǎn),江邊磯石林立,后有樓閣掩映,岸邊舟船欲行,江中扁舟數(shù)點(diǎn),遠(yuǎn)山起伏,為秋江遼闊之景。圖中題有《浪淘沙》一詞,詞中所寫(xiě)似與畫(huà)中不符,但文句中流露出了對(duì)時(shí)間流逝的憂懼及對(duì)世事變幻的無(wú)奈,這與董其昌經(jīng)歷了復(fù)用、棄用的無(wú)常之后所產(chǎn)生的惆悵心境是一致的。

謝希曾在《秋興八景圖》后題跋曰:“思翁秋興八景取三趙神韻,而運(yùn)以己意,寓古澹于濃郁中,真為妙絕。”可見(jiàn)其將此畫(huà)定為“濃郁”。就設(shè)色而言,畫(huà)家以大紅、朱砂作夾葉,點(diǎn)紅樹(shù),繪苔點(diǎn),秋山以赭色染之,來(lái)表現(xiàn)秋色濃郁。畫(huà)中所畫(huà)之秋面貌多樣,霜林松柏、白云紅樹(shù)、重巒疊嶂、幽山飛澗、蒹葭柳堤、水迢江闊,這些秋日景象多為清麗、明凈。

眾所周知,《秋興八首》為杜甫經(jīng)歷謫宦、國(guó)破后所作,詩(shī)中集合了因秋而觸發(fā)的對(duì)自我境遇的不平、對(duì)國(guó)家命運(yùn)的憂慮等種種情思,董其昌的題款所錄詩(shī)詞中正是隱含了與杜詩(shī)相通的秋思。董其昌曾在《秋林圖》的題跋中寫(xiě):“畫(huà)秋景,惟楚客宋玉最工。‘寥栗兮若遠(yuǎn)行,登山臨水兮送將歸。無(wú)一語(yǔ)及秋,而難狀之景,都在語(yǔ)外。唐人極力摹寫(xiě),猶是子瞻所謂寫(xiě)畫(huà)論形似。作詩(shī)必此詩(shī)者耳。韋蘇州落葉滿空山,王右丞渡頭余落日,差足嗣響。因畫(huà)秋林及之。”這里,董其昌將宋玉寫(xiě)秋比作“畫(huà)秋”,并指出秋意不在于秋景,而是超脫于景外、物外的意趣,如此即可解釋《秋興八景圖》超越畫(huà)中明麗之秋所蘊(yùn)含的深意。

二、明艷之秋

董其昌《秋興八景圖》中之秋雖為明麗之境,但因敷色清雅、凈透,可歸于明凈。其所繪秋色之明麗,除生明凈之感外,還有一類(lèi)則用色較為濃麗,有明艷之貌。這類(lèi)秋景畫(huà)中有其典型物象,即青山、紅樹(shù)、白云,如其所繪《仿張僧繇白云紅樹(shù)圖》《仿楊昇沒(méi)骨山水圖》《翠岫丹楓圖軸》《仿古山水冊(cè)》等。董其昌所繪明艷之秋的作品,多為沒(méi)骨畫(huà)法,且皆稱(chēng)“仿張僧繇”“仿楊昇”,如其在題款中曾寫(xiě)“張僧繇沒(méi)骨山,余每每仿之,然獨(dú)以此卷為愜意,蓋緣神怡務(wù)閑時(shí)所作耳”(《仿張僧繇白云紅樹(shù)圖》),“余曾見(jiàn)楊昇真跡沒(méi)骨山,乃見(jiàn)古人戲筆奇突,云霞滅沒(méi),世所罕見(jiàn)者,此亦擬之”(《仿楊昇沒(méi)骨山水圖》)。沒(méi)骨畫(huà)法傳為張僧繇所創(chuàng),唐代楊昇繼承張氏畫(huà)法,善作沒(méi)骨山水。曾有學(xué)者質(zhì)疑,認(rèn)為畫(huà)史記載中鮮有張僧繇、楊昇關(guān)于沒(méi)骨畫(huà)法的記載,故董其昌所言不實(shí)。這里,我們暫且不論董其昌所見(jiàn)沒(méi)骨山水的真實(shí)性,而是關(guān)注沒(méi)骨山水的畫(huà)法。惲壽平《甌香館集·畫(huà)跋》對(duì)此法有過(guò)明確的定義——“不用筆墨,直以彩色圖之”,“全用五彩敷染而成”。因此,可以說(shuō)沒(méi)骨畫(huà)法是單純用青綠、赭石、朱砂、白粉等色堆染山石樹(shù)木而成。清代安岐記董其昌《仿楊昇沒(méi)骨山水圖》“作高山平麓、叢樹(shù)幽亭,紅綠萬(wàn)狀,宛得夕照之妙”,“未見(jiàn)全以重色皴染渲暈者,此誠(chéng)謂妙絕千古”,《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》中也寫(xiě)此畫(huà)“純以朱碧渲運(yùn),嫣然新亮,遂無(wú)前人”。董其昌“沒(méi)骨秋景”中的山石用重色皴擦,再敷以石綠、石青,間染赭石,濃墨點(diǎn)苔。林木以重色勾勒再覆色,樹(shù)身多染以花青。而紅樹(shù)以?shī)A勾染朱,或直接用丹砂雙勾,樹(shù)間有丹黃之色,以點(diǎn)秋意。沒(méi)骨畫(huà)法繪成的秋景之貌,重在色彩對(duì)比與互融,紅、綠、青、黃都是鮮艷的顏色,而其集于一圖,自然能形成強(qiáng)烈的視覺(jué)效果。因此,秋景山水的明麗之貌,有別于水墨設(shè)色的秋之蕭索、荒疏之景,而是表現(xiàn)秋季紅樹(shù)蒼山、光彩鮮潤(rùn)的明艷景致。

除董其昌外,明代藍(lán)瑛也是一位擅長(zhǎng)以沒(méi)骨畫(huà)法繪明麗之秋的畫(huà)家。藍(lán)瑛的沒(méi)骨山水主要形成于50歲至60歲,他在這類(lèi)作品中的題款與董其昌相同,也稱(chēng)師法張僧繇與楊昇。如藍(lán)瑛的《丹峰紅樹(shù)圖》就是一幅表現(xiàn)明麗之秋的典型作品。此畫(huà)繪于1642年,為絹本設(shè)色,自題“法張僧繇畫(huà)于邗上草堂”。畫(huà)中繪山壑重疊,楓林紅艷,一汪溪水流入潭間,潭中水草亦用朱砂寫(xiě)出。文士靜坐于紅樹(shù)青山之下,似賞這明媚秋景。圖中近處山石表面皆用沒(méi)骨之法,以石青、石綠敷色,而底部則以赭石暈染過(guò)渡,與石青、石綠相融,以不同色彩自然地表現(xiàn)了石塊的體積。中部聳立的群山同用此法,以多色間染,不用皴法。石上苔點(diǎn)以墨為底,再點(diǎn)石青或石綠,頗有生趣。遠(yuǎn)處一峰高聳入云,峰頂以朱砂渲染,接染赭石、青綠,似有霞光之意。山間林木植根于石,樹(shù)干用赭石勾染而成,樹(shù)葉則用重彩之色,以石青、石綠、丹黃、朱膘、朱砂等色層層點(diǎn)出,前后映襯,色彩分明。前景的紅楓、黃木與中、遠(yuǎn)景處青藍(lán)相間的山石,形成一種鮮明的色彩對(duì)比,畫(huà)面明艷有余,且毫無(wú)俗意。

如果說(shuō)藍(lán)瑛的《丹峰紅樹(shù)圖》表現(xiàn)的秋景燦爛重在其色彩“濃艷”,那么他晚年創(chuàng)作的《白云紅樹(shù)圖》不僅寫(xiě)秋色之斑斕,而且斑斕中亦有明凈之感。畫(huà)面取深遠(yuǎn)構(gòu)圖,山石排布曲折,近處淺坡蜿蜒,坡上有紅林白樹(shù)相映,潭上設(shè)一木橋,高士策杖尋幽。中景溪巒重疊,林木更密,山間溪水直落潭中。遠(yuǎn)景峰巒疊嶂,直入云霄。紅樹(shù)密林、青山溪瀑有煙云繚繞、霧氣蒸騰,如入仙境。畫(huà)中山體、坡石直接以濃重的石青、石綠沒(méi)骨繪出,山腳、石根以赭石間染,這里僅用色之濃淡分山石向背,以墨色皴染紋理,全然不見(jiàn)勾勒之筆。樹(shù)干雙勾而成,以赭石暈染,樹(shù)葉用朱砂、丹黃、粉白、青、綠等色直接點(diǎn)出。云氣煙靄為留白后所繪,直接以粉積染,明滅于山巒之間。藍(lán)瑛的《白云紅樹(shù)圖》較其《丹峰紅樹(shù)圖》所用沒(méi)骨之法更加成熟,用色雖然濃麗,但暈染的層次更為豐富多變,敷色間染中可以得見(jiàn)云煙的淋漓透潤(rùn)之貌。因此,藍(lán)瑛的《白云紅樹(shù)圖》集秋之明艷與明凈為一體,紅樹(shù)黃木、綠巖青山為絢爛之色,奪人眼目,而白云氤氳、溪水靜流則使山木之色更顯秀潤(rùn)、清麗。

三、明麗之秋的審美意趣

畫(huà)中繪明麗之秋重在用色,如清代王槩《學(xué)畫(huà)淺說(shuō)》中寫(xiě)“樹(shù)葉中丹楓鮮明,烏桕冷艷,則當(dāng)純用硃砂”,“藤黃中加以赭石,用染秋深樹(shù)木,葉色蒼黃”;唐岱《繪事發(fā)微》提及秋景設(shè)色時(shí)也說(shuō)“畫(huà)秋山,用赭石或青黛合墨,畫(huà)出楓葉新紅,寒潭初碧”;盛大士《溪山臥游錄》又記“亦可加以胭脂,以之畫(huà)霜林紅葉,最得蕭疏冷艷之致”。從以上論述可見(jiàn),秋景設(shè)色多以赭色寫(xiě)其明凈,以朱色、藤黃寫(xiě)其明艷,加之綠山碧水,形成對(duì)比,從而呈現(xiàn)出清麗秀雅、瑰麗絢爛兩種面貌。詩(shī)中寫(xiě)秋亦有明麗之景,如杜牧《山行》寫(xiě)“秋風(fēng)起兮色斑斕,任選高粱作筆尖。清水濯毫抒高遠(yuǎn),白云鋪卷入詩(shī)篇”,劉禹錫《秋詞二首》寫(xiě)“山明水凈夜來(lái)霜,數(shù)樹(shù)深紅出淺黃。試上高樓清入骨,豈如春色嗾人狂”,晏殊《訴衷情·芙蓉金菊斗馨香》寫(xiě)“遠(yuǎn)村秋色如畫(huà),紅樹(shù)間疏黃。流水淡,碧天長(zhǎng)”,宋人周振《獲國(guó)寺》有“碧云紅樹(shù)萬(wàn)山秋,躡蹬攀蘿徑轉(zhuǎn)幽”。因此,詩(shī)畫(huà)互觀,所謂明麗之秋,或是描繪秋日紅樹(shù)如火、萬(wàn)木金黃的斑斕景致,或是吟詠林木清華、秋高氣爽的明凈之貌,置身其中既有醉心秋意的歡悅與明快,亦可因秋氣清朗而澄凈心中思慮。

參考文獻(xiàn):

[1]董其昌.畫(huà)禪室隨筆[M].周小英,范景中,批校.杭州:中國(guó)美術(shù)學(xué)院出版社,2019.

[2]卞永譽(yù).式古堂書(shū)畫(huà)匯考[M].杭州:浙江人民美術(shù)出版社,2019.

[3]唐岱.繪事發(fā)微[M].周遠(yuǎn)斌,注.濟(jì)南:山東畫(huà)報(bào)出版社,2012.

[4]盛大士.溪山臥游錄[M].杭州:西泠印社出版社,2008.

[5]王曉驪.董其昌《秋興八景》題跋索引[J].福州大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2011(4):28-34.

作者簡(jiǎn)介:

張一弛,蘇州科技大學(xué)藝術(shù)學(xué)院副教授。研究方向:書(shū)畫(huà)美學(xué)、中國(guó)美術(shù)史研究。

美與時(shí)代·美術(shù)學(xué)刊2023年5期

美與時(shí)代·美術(shù)學(xué)刊2023年5期

- 美與時(shí)代·美術(shù)學(xué)刊的其它文章

- 譚湘川、李夢(mèng)瑩、馬嘉豪、羅鳳琴作品

- 劉強(qiáng)畫(huà)廊——朱廣波作品

- 耿杉作品

- 汪建芳作品

- 蔡釋瑤作品

- 李興成作品