平臺多資源廣支持強 “五老”幸福工作青少年幸福成長 提高“五老”和青少年的幸福濃度

——《中國火炬》采訪組福建三市關工委走訪調研記

《中國火炬》融媒體中心記者 趙楊子 孫大航

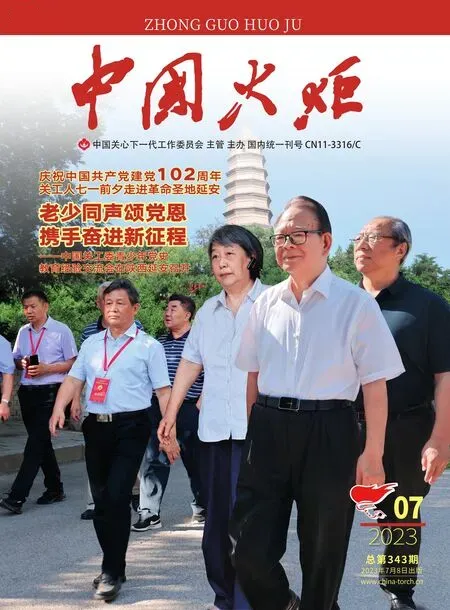

《中國火炬》記者與福州市關工委執行主任、福州市網絡家長學校校長陳政生(中)及福州市關工委常務副主任、網絡家長學校常務副校長陳美華(左)交流

6 月中旬的福建,夏日氣息已盛。

航班飛掠過北京的晨曦,再盤旋時,舷窗外已是曲折蜿蜒、翠綠欲滴的海岸線。人未到,就先感受到了福建依山傍海的磅礴之氣。

真真綠水青山!

福建,習近平新時代中國特色社會主義思想的重要孕育地、實踐地。這里的關心下一代工作會具有怎樣的特點,記者對福州、寧德、三明三市關工委走訪之旅充滿期待。

第一站:福州市 有福之州 老少得福

夏至將至。福州城內處處綠樹濃蔭。

碗糕、夏餅、鼎邊糊……在福州城的發源之地、有著兩千年歷史遺跡的冶山春秋園,福州市鼓樓區關工委常務副主任、有“民俗爺爺”美稱的“五老”林展瑞,通過《中國火炬》的鏡頭向全國關工人分享著福州的夏至民俗,用夏至“口福”展現著福州綿延千年的“福文化”。在這閩越王建城之地、歐冶子鑄劍之處、明清貢院鄉試之所,2200 年的歷史化為清風綠影,隨著“民俗爺爺”的講述拂過耳畔、沁入心間。

記者心中油然生出對鼓樓區青少年的羨慕。孩子們有福氣!他們生長的地方,不僅有“七一勛章”獲得者林丹奶奶,還有“民俗爺爺”林展瑞、“郵票爺爺”林國山、“門票大王”晏步軍、“冶山樹魂人”陳元春,還有關愛特殊孩子“陽媽媽”……這么多有本領的“五老”領銜各具特色的“五老”關愛工作室,為孩子們出力、關心孩子們成長,這里的青少年一定能記住鄉愁,積攢豐盈的心靈能量。

這些忙碌的“五老”,也是有福之人。林國山和晏步軍向記者展示著他們多年珍藏的郵品和紅色場館門票。陳元春已出了多本關于當地文化的書籍。他們身體硬朗,說話底氣十足。“天熱講課時,孩子們會給我們擦汗,我們很忙,但很高興。”幾位“五老”笑容動人。“區關工委成立18 個‘五老’關愛工作室,黨建關建相融合,把有特長的‘五老’聯動起來,老的發揮特長、相互交流、展現風采,小的獲得知識、快樂生活、健康成長。”鼓樓區關工委主任陳亢道出基層關工委提升“五老”和青少年幸福感的邏輯。

福州市網絡家長學校,一個護航家庭教育11年的關工品牌,由市關工委聯合市教育局、市婦聯打造,有專門的辦公地,有包括87 名專業人員的導師隊伍,還建設了線下青少年心理咨詢中心。

網絡家長學校的存在和發展,為福州的學校、家長、青少年提供了教育方法上的指導和精神上的支持,3 年疫情期間更是發揮了巨大作用,展現了市關工委對數字時代發展趨勢的理解、對青少年心理健康的重視以及提前布局線上的前瞻性。

“我們只是做了一些力所能及的事。”面對取得的成果,福州市關工委執行主任陳政生十分謙虛低調。“教育部門和婦聯本身工作很忙,我們關工委來做協調組織工作,關工委可以當家長學校的‘辦公室主任’。”

最近,網絡家長學校又有了新的“戰略布局”——推進0—3 歲幼兒教育支持和家長指導,試點工作已在鼓樓區進行。

看,又一件關工委主導,提升老少幸福感的實事。

福州有福。

第二站:寧德市 一座中國關心下一代教育示范基地校 一所“閩東之光”照耀下的畬鄉小學

“這是顧主任2016年給我們頒的牌,我們把它掛在最核心的位置。”校門口,蕉城區民族實驗小學校長陳延洪向記者展示“中國關心下一代教育示范基地”的牌子。

走進學校,但見廳堂高闊、樓宇嶄新,優美實用的走廊連接6 座教學樓,處處明凈敞亮,書聲瑯瑯。

“2022 年顧主任再次到來,與省關工委劉群英主任和市區關工委領導一起為我們新校區‘畬族文化傳承活動室’揭牌。”陳校長介紹。2016 年到2023 年這7 年里,除了新校區場館硬件建設,學校還被定為國家級畬族雙音、畬拳、畬舞非物質文化傳承基地,并成為福建省首批中小學人工智能教育公益項目捐贈學校。

“示范基地校的牌子掛上后,許多資源都跟進來,支持和機會越來越多。”學校政教主任施蘭英對記者說。“我們之前是區屬鄉鎮小學,教師參加評級培訓的機會少,學生多是少數民族留守兒童。掛牌后,老師們有了到北京學習培訓的機會,孩子們有了登上更大舞臺展示自己的機會,不比城市里的孩子差。”

2018 年,市關工委在這里進行用好地方資源加強德育常態化試點,開展“弘揚閩東之光,爭做時代新人”主題活動。“習近平總書記在寧德工作期間,帶領閩東人民發揚滴水穿石、弱鳥先飛精神,把閩東的錦繡河山、燦爛文化和閩東人民自強不息、艱苦奮斗、善良質樸的精神概括為‘閩東之光’。這是我們身邊最富時代性的德育資源。”寧德市關工委副主任黃平生向記者介紹。“關工委組織編寫《閩東革命小故事》等讀本,為學校思政課提供教材。我們還組織‘習爺爺在寧德故事’進校園,傳播閩東之光,潤養青少年思想。習爺爺在寧德的故事,這里的學生都會講。”

黃主任所言非虛。

在畬族文化傳承活動室里,面對記者多機位、多角度的拍攝,小講解員們毫不怯場,流暢自然地講述著習爺爺在寧德的故事。小講解員是全校大輪換,也就是說,學校每個學生都能牢記這些故事。

鏡頭里,孩子們笑容明朗,一臉陽光。

第三站:三明市 明溪的“五老”骨干工作室 泰寧的家長學校試驗田

三明蘇區,由毛澤東、朱德等老一輩無產階級革命家率領中央紅軍開辟。在這里,毛主席寫下了“風展紅旗如畫”的豪邁詞句。三明多山,武夷山、玳瑁山、戴云山,山脈連綿,樹茂林深。雨中行進,密林間霧氣升騰,盤山路上,汽車穿行谷峰林霧之間。繞山下坡,忽有一片開闊,這便是御簾村。

“那時明溪叫歸化,就在這里,彭德懷、楊尚昆指揮了歸化戰役。”雨勢漸大,一位老者拒絕打傘遮雨,與記者一起步行至村里的紅軍東方軍司令部舊址——張氏祖屋,向記者講述紅軍兩次駐扎在此的故事。老者名叫張松青,76 歲的他是明溪金牌講解員。他尋找紅色遺跡、收集紅軍故事,讓御簾村成為市愛國主義教育基地。有青少年來參觀學習,張松青充滿激情地親自講解,讓青少年體會真摯的忠誠和熱愛。

在明溪,像張松青這樣的“五老”骨干都有以自己名字命名的工作室。記者在方秋軒“五老”工作室見到了她本人。作為一名老司法干部,雖然是2021 年才加入關工委,但她精力充沛、經驗豐富,在青少年普法教育和涉案青少年關愛方面做了許多工作。“昨天我剛去檢察院對接了一名涉案青少年的狀況。這個孩子受打擊很大,對未來很不自信,精神狀態也不好。他離我的工作室比較遠,我就安排他在離家比較近的社區‘五老’工作室進行交流。這孩子本質不壞,后面我和社區‘五老’會一起幫他重新開始。”骨干牽頭,帶動附近街道、社區“五老”工作室。縣關工委主任吳焰生把全縣15 個“五老”工作室運行模式總結為:骨干“五老”帶動聯動,工作室資源循環流動,更全面地為青少年服務。

在泰寧,一所中學里的家長學校,讓見過多種家庭教育形式的記者感嘆于這種嘗試的先鋒實驗性。

“早上完成工作后,我就會來到學校,孩子在教室上學,我就在樓上的家長學校誦讀經典、做志愿者。我很感謝三中給我一個陪伴孩子、與孩子一起成長的機會。”這位名叫李云欽的母親對學習收獲的表達欲望十分強烈。

泰寧三中的家長學校,分為線上和線下兩個部分。線上,請北京的專業老師授課,家長線上學習。線下,把學校空余教室作為授課地,讓有時間參加培訓的家長以志愿者身份、幾乎全日制的形式進行學習,在專職教師指導下,接受較為前沿的心理學方法理論,成為傳播先進家庭教育理念的新宣講人。

“老師去講,家長會覺得隔閡。讓有學習收獲的家長去講,其他家長更好接受。”泰寧三中校長湯應金對記者說。“我們的家庭教育工作試點就在三中,根據后期效果作進一步推廣”縣關工委主任江東斌對這塊“試驗田”寄予厚望。

泰寧的關心下一代工作,走得是“資源密集型”路線。除了家長學校對教育資源的實驗性運用,泰寧關工委還運用當地國家非物質文化遺產梅林戲文化資源、“政法一條龍”合作資源以及當地生態資源和紅色資源,創建了讓青少年充滿獲得感的4 大關工品牌。“五老”們把自己深愛的一切分享給孩子們,完成一場老少都幸福的雙向奔赴。

記者手記

幸福感,是此次走訪過程中不斷出現在記者腦中的關鍵詞。

記者所到之處,“五老”和青少年都充實而快樂。這里的關心下一代工作者們在實踐中都極為默契地向著讓青少年更幸福、讓老同志更幸福的方向行進。

高質量發展,是為了人民更幸福。那么,關心下一代工作的高質量發展,是否也需為提高“五老”青少年的幸福濃度而作出更多的努力呢。

福建的探索和實踐,值得更多思考。