哈密大像窟遺跡新探

羅爾瓅 魏文斌

內容摘要:開鑿大像窟是哈密地區佛教建筑、造像藝術的突出特征。哈密現存大像窟遺跡主要集中在今哈密東部、天山南麓的廟爾溝佛寺遺址,本文對其形制、造像題材、窟內裝飾、營建背景等分析后認為,廟爾溝大像窟始建于唐安史之亂之前,與唐代大規模經營西域戰略有緊密的關聯。唐代中原地區的彌勒信仰經河西走廊向西域傳播在哈密留下痕跡,遂使哈密大像窟既融合了龜茲大像窟的形制特點,又與中原佛教信仰、塑造彌勒大像以及河西彌勒造像風格一脈相連。

關鍵詞:伊州;廟爾溝佛寺;大像窟;彌勒

中圖分類號:K879.29? 文獻標識碼:A? 文章編號:1000-4106(2023)03-0098-12

A New Exploration of the Remains of the

Large Buddha Caves in Hami

LUO Erli WEI Wenbin

(School of History and Culture, Lanzhou University, Lanzhou 730000, Gansu)

Abstract:The construction of large Buddha caves together with statues of a sitting Maitreya Buddha was a prominent feature of the Buddhist architecture of the Hami region. The extant remains of the large Buddha caves of Hami are mainly concentrated in the Miaoergou Cave Temple site located in the east of Hami, and at the southern foot of Tianshan Mountain. By analyzing and studying the form, themes, decoration and construction history of the caves, this paper concludes that the large Buddha caves at the Miaoergou site were built prior to the An-Shi Rebellion in the Tang dynasty, and were closely related to the Tang dynasty's strategy of managing the Western Regions on a large scale. The Tang dynasty belief in Maitreya from the Central Plains spread westwards along the Hexi Corridor and left its traces in Hami, which led to both an integration of the form and structural characteristics of the large Buddha caves from Qiuci (Kucha), and an inheritance of the style of Maitreya statuary from the Hexi and Central Plains regions.

Keywords:Yizhou; Miaoergou Cave Temple; large Buddha cave; Maitreya

佛教洞窟形制中,大像窟是規模宏偉、體例最大的一類。窟內一般于主室正壁造一尊或站立或倚坐或結跏趺坐的大佛,空間整體莊嚴偉岸,我國新疆、甘肅、山西、陜西、河南等地都存有不同時期開鑿的大像窟。新疆的大像窟主要集中在古代龜茲地區,學界已多有研究,現存于哈密的大像窟遺跡則關注不多。哈密的大像窟主要發現于廟爾溝佛寺遺址,雖其洞窟及窟內造像損毀嚴重,但從遺址規模和殘留的造像痕跡仍可看出這些洞窟內原塑有十余米高的佛像,其形制應屬大像窟。本文旨在從廟爾溝大像窟的形制、造像題材、營建特點等方面著手,對其開鑿背景、宗教信仰、始建年代等問題進行較為深入的探討。

一 哈密廟爾溝大像窟現存遺址考察芻議

哈密在歷史上先后稱為伊吾盧、伊吾、伊州。從文獻資料看,唐代《大慈恩寺三藏法師傳》、敦煌文書《沙州伊州地志》等史料中存有反映伊吾佛教活動的零星記載。

《大慈恩寺三藏法師傳》記載:

(玄奘)既至伊吾,止一寺。寺有漢僧三人,中有一老者,衣不及帶,跣足出迎,抱法師哭,哀號哽咽不能已已,言:“豈期今日重見鄉人。”[1]

S.367《沙州伊州地志》記載:

(伊吾縣)寺二:宜風、安化;……(納職縣)寺一:祥麰,尼。[2]

隨著近現代考古調查的開展,在哈密廟爾溝佛寺遺址和拉甫卻克古城外的佛寺遺址中陸續發現了一些大像窟遺跡。20世紀早期至今的100余年里,先后有德國探險家格倫威德爾、勒柯克和英國探險家斯坦因以及新疆考古所、西北大學考察團隊等在此進行過考察調查。斯坦因調查較早,其報告載此處分布五座大像洞窟,自西向東排列,依序編號為AⅢⅰ—AⅢⅴ[3]。西北大學在調查時認為斯坦因編號AⅢⅰ的洞窟應為房址,于是對洞窟進行了重新編號[4]。筆者2019年對廟爾溝佛寺遺址進行了實地考察并認同斯坦因對大像洞窟的認定,同時形成了一些新看法。為便于研究敘述,筆者將洞窟自西向東編號為K1至K5(表1)。

(一)廟爾溝大像窟開鑿位置及其獨特之處

新疆的大像窟多居高占據著山崖的突出位置,并與其他形制的洞窟交織錯落分布于崖壁一面。這樣的位置彰顯著大像窟高大莊重的地位,達成了大佛像遙望遠觀的效果。廟爾溝大像窟是廟兒溝佛寺遺址中僅有的洞窟,開鑿形態呈現出一些獨特之處:

其一,洞窟組合類型單一。廟爾溝五窟東西相鄰,其間或周圍少有其他形制的洞窟分布,這種連續相鄰開鑿大像窟的布局在新疆其他石窟寺中還未曾見到{1}。

其二,大像窟選址的山丘整體高度不如其他石窟寺所在山體那樣高聳,五窟都開鑿于近地位置(圖1)。

其三,五窟形制皆為上圓下方的穹隆頂洞窟。主室平面近正方形,從建筑技術的角度來說,方形的下層基礎是上層發券為半球狀穹頂的先決條件之一。K2—K5,穹隆頂與主室方圓銜接處皆以突角拱穹隅過渡,形狀近似弧邊三角形,這是上圓下方的穹隆頂佛殿的典型內部特征。

在哈密,現存的幾乎所有的穹頂寺院建筑內部的方圓銜接處的四角都以突角拱穹隅作為過渡。

(二)五窟形制及其分類

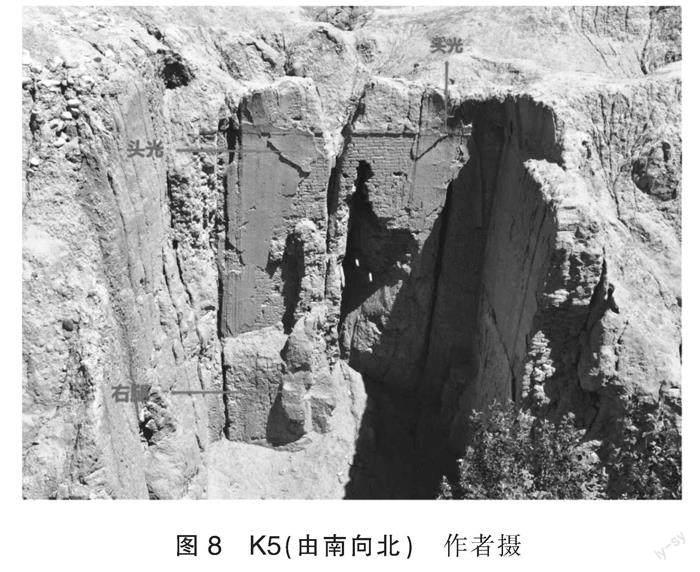

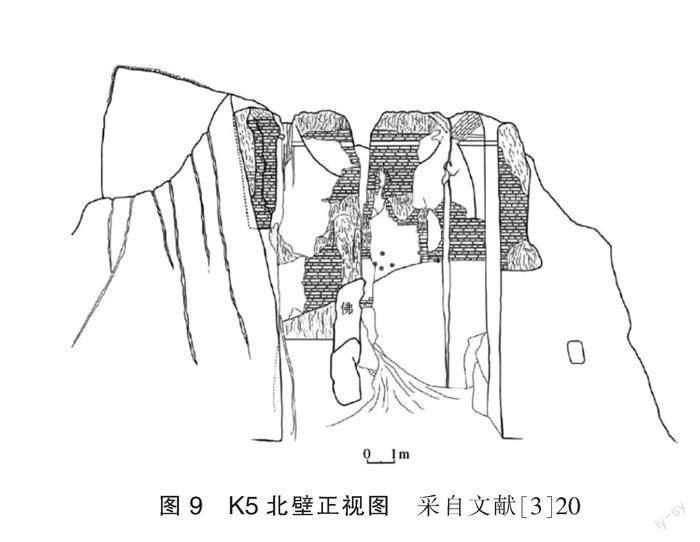

廟爾溝五座大像窟內造像皆已殘毀,參考西北大學團隊調查時測量的主室正壁殘高以及塑像殘跡判斷,窟內主尊高度皆應在10米以上。其中造像最高的在K5,至少在12米以上。斯坦因在調查時也發現K5要高于其他洞窟,西北大學的數據與之相合。

K1和K2為平面呈方形的穹隆頂洞窟。K1位于山脊最西側,僅殘留部分北壁及東壁,窟內整體布局已塌毀難辨,正壁前似有低矮的佛壇痕跡。斯坦因的報告中記載該窟原為穹隆頂洞窟,主尊緊貼北壁(正壁),造像背后無甬道[3]29。K2位于K1東側,穹隆頂至今可辨,北壁尚可見殘缺的圓形頭光及舟形背光。北壁上部殘存數個鑿眼,內嵌有木構件,應是用于固定大佛的構件,北壁下部未見此類痕跡。

K3居于五窟的中心,系前后室結構的大像窟。主室為穹隆頂,北壁前殘存方形壇基,原塑大佛。大佛身后有通頂背屏,背屏后修有一條狹窄的后甬道,與大佛左右兩側甬道口相通。西北大學在實地考察中,觀察到K3壇基下的偏東位置有一圓拱形洞穴,并在報告中指出此洞原本很深,洞內存有壁畫,開鑿原因有待清理發掘[4]12。筆者傾向于此處為一處甬道出口,甬道現已塌陷,僅可看到尚未完全掩埋的甬道口。斯坦因報告中關于窟內有環繞大像的“回廊”的記載[3]29,此甬道口當可與之對應①。

K4中同樣可以看到佛像腿部兩側暴露出的兩個呈半圓形的洞口,西北大學報告認為此兩處原系圓拱形佛龕[4]16。鑒于斯坦因在考察日記中已說明K3、K4和K5主尊背后都有甬道,因此筆者認為這里也應是兩個尚未被完全掩埋的甬道出入口(圖2—3)。K5的甬道口應被掩埋,今已不可見。

綜上描述,筆者將廟爾溝大像窟從形制上分為三類(表2)。

A類:K1、K2。方形穹隆頂洞窟,主室正壁有壇基,其上塑像。

B類:K3。由前后室組成的穹隆頂洞窟,后室(主室)正壁建有壇基,其上塑倚坐大佛,大佛背部是通頂的背屏,圍繞大佛有繞行的甬道。

C類:K4、K5。方形穹隆頂洞窟,主室正壁有壇基,塑倚坐佛像,圍繞壇基有繞行甬道。

在新疆地區,龜茲是一處大像窟的集中開鑿地。宿白先生通過對龜茲石窟的研究認為,開鑿大像窟和雕塑大型立佛是龜茲佛教藝術的一個特點,之后影響到蔥嶺以西的巴米揚和新疆以東的云岡[5]。哈密地處龜茲東向輸出其造像影響力的傳播線路上,廟爾溝K3、K4、K5在形制上有明顯的龜茲中晚期大像窟的特點:即以大像作為前后室的分界,主尊兩側是甬道的出入口,后室簡化為狹窄的后甬道,與左右甬道相通。這種形制的大像窟在本質上是中心柱窟的一種,高昌石窟寺中也開鑿有中心柱大像窟,應都受到了龜茲大像窟的影響。廟爾溝大像窟的特殊之處在于窟內主尊不再是龜茲樣式的立像,而是坐佛。K1與K2的洞窟形制在龜茲的大像窟中尚無類似,甬道的消失則可能是一種簡化,反映出窟內禮拜方式的改變。

(三)窟內造像或皆為倚坐佛

斯坦因考察后認為五座洞窟內各有一尊巨大的佛像[3]29。綜合西北大學的調查研究和筆者的實地調查,以壇基、主室正壁殘留頭光、背光以及鑿孔等作為判斷大佛位置及形態的依據,目前基本可以認為除K1以外,其他四窟內主尊佛像皆坐姿。K1塌毀嚴重,難以判斷造像形態及題材。

K2正壁殘存非常明顯的舟形背光及圓形頭光。曾有學者對莫高窟和克孜爾石窟中的舟形背光進行研究,認為舟形背光在莫高窟多出現在坐佛背后,在克孜爾多出現在立佛背后[6]。正壁上方可見用于固定大佛的鑿眼,但下方卻不見類似痕跡。北壁下部原是與墻壁一體的佛壇,根據窟內殘跡目測,壇基高度約占北壁的三分之一,這個高度建造的更有可能是坐佛,坐姿可能為倚坐或結跏趺坐(圖4—5)。

K3主尊為坐佛。正壁前殘跡可辨明佛身、佛頭位置,佛頭后方還殘留頭光痕跡。佛像似倚坐于壇基上,目測壇基高度約占正壁殘高的三分之一左右。西北大學調查時發現正壁前還可見疑似大佛右腿的殘部,由此推斷主尊是倚坐彌勒佛[4]10,本文認同這一觀點。大佛上半部、略靠東的位置有兩個傾斜排列的圓洞,西北大學認為圓洞有安插木楔固定泥塑之用,本文進一步認為其作用或在于固定大佛胸前手印(圖6—7)。

K4殘存造像痕跡不多,僅正壁前留有比較明顯的壇基,壇基較高,在這樣的壇基之上再修建大型立佛的可能性不大,其上原應有倚坐或結跏趺坐的塑像。

K5正壁前可見壇基和倚坐大佛的右腿殘部,正壁上部殘留部分頭光,頭光高度與倚坐佛的頭部高度相符,這些殘跡較清晰地說明窟內主尊為倚坐彌勒佛(圖8—9)。

廟爾溝大像窟的造像中雖然有倚坐的彌勒佛像,但是對于五窟的造像組合及其佛理上的意義尚難定論。彌勒信仰風靡于唐,如果將東都洛陽視為彌勒大像的發源地[7],龍門石窟出現了大量彌勒造像,但早期尚無將彌勒作為主尊供養、單獨開龕的現象。唐高宗之前彌勒造像規模不大,其高度沒有超過2米以上的。但是唐高宗后期、武則天執政時期,龍門出現了獨立開龕供奉彌勒為主尊的新形式,且造像的規模也不斷增大,還發展出以彌勒居中的三佛題材。看來新的供奉方式雖然傳至哈密,不過三佛造像組合似乎并不能很好地解釋廟爾溝五座大像整體布局的含義,遂使五座大像呈現為一種獨特性。倚坐的彌勒造像表明彌勒下生信仰曾盛行于哈密。

(四)窟內裝飾構造體現了東西方元素在佛教建筑中的融合

筆者調查時發現,廟爾溝大像窟除K1之外的其他四窟的穹隆頂與四壁相接的四角皆鑿出貝殼形圓拱淺龕。斯坦因報告中也提及這種構造,他稱之為“方形墻壁四角安置的很薄的突角拱”[3]29。這種裝飾造型還見于敦煌莫高窟五代、宋時期的一些洞窟,如第55、152、98、61、454窟等(圖10)。

廟爾溝大像窟與莫高窟部分洞窟中出現的淺龕在視覺上極為相似。它們形狀接近,都出現在主室頂部與四壁的交匯處,表面繪有壁畫。據斯坦因記載,K2貝殼形淺龕上“殘存較早的花卉圖案裝飾痕跡,其風格均與千佛洞中見到的相似”[3]29。K3窟頂東北角的淺龕內似繪制人物一鋪,西北大學認為是結跏趺坐的佛像,斯坦因則稱“龕內可辨認出護世天王的形象”[3]29。筆者調查時,該圖像的頭部彩繪已脫落,僅在頭部下方殘留以紅綠色為主的圖案,似天王的腰帶或鶻尾。

廟爾溝大像窟與莫高窟部分洞窟所見貝殼淺龕的一些異同不容忽視:

第一,它們所處的建筑環境不同。莫高窟是內嵌于山體的洞窟,而廟爾溝大像窟卻并不完全是在山體內開鑿的,這些洞窟的頂部都高出其所在山體,呈一種“半開鑿半筑砌”的構建特點;

第二,莫高窟的淺龕是四壁與覆斗頂之間的連接,洞室底部平面為長方形,而廟爾溝大像窟的淺龕連接的是穹隆頂與四壁,洞室底部平面近正方形。

重要的是這些差異表明此兩地的淺龕,并非同一類建筑構造,所采用的建造技術也不盡相同。這種被描述為貝殼形淺龕的構造,又稱為突角拱穹隅,是伴隨著在非圓形平面上砌筑穹隆頂技術而出現的,它改變了早期穹隆頂下只能銜接圓形平面的狀況。方底穹頂建筑的源流雖學界說法不一,但其建造技術來自于外域是較為明確的[8]。廟爾溝大像窟內四角穹隅結構,正是中亞方底穹頂技術運用的結果,其出現的重要原因是建筑角度的構造需要。而莫高窟覆斗頂之下出現的形似突角拱穹隅,則不屬于同種建筑技術。學者徐永利曾指出,莫高窟洞窟中的覆斗形窟頂四角下接貝殼形淺龕的結構,從砌筑結構角度看是不需要的,這僅僅是一種壁畫藝術表達的需要[9]。筆者進一步認為,莫高窟覆斗頂與突角拱穹隅的組合,是繼承了漢地工匠所創的“四阿頂”建筑風格,其中也許運用了一些域外磚券技術,但是其建筑理念本質是本土的。廟爾溝大像窟出現的突角拱穹隅則很好地或更多地體現了東西方藝術元素在哈密佛教建筑中的融合。

二 廟爾溝大像窟營建方式及禮拜空間設計

廟兒溝大像窟“半挖半砌筑”的營建方式及其禮拜空間設計表現了其自身存在的一些布局和功能特點。

(一)廟爾溝大像窟的營建方式

大像窟皆采用減地留墻與土坯砌筑相結合的方法修筑。即先依崖面下挖出洞窟的下半部分,之后沿四壁向上壘砌土坯不斷收攏,最終形成一個高于崖面的穹隆頂結構。土坯間抹填黃土與沙礫攪拌而成的灰漿。窟內大佛同樣以減地留墻和土坯砌筑相結合的方式塑造,下挖洞窟時預留佛像軀干,再以土坯砌筑頭部,后于表層涂泥整塑,最后進行塑繪[4]10-16。

以土坯砌成的穹隆頂建筑在哈密佛教遺址中非常多見,除廟爾溝這幾處洞窟外,哈密現存的一些佛殿遺址也都是以土坯砌出穹隆頂的造型。廟爾溝大像窟的穹隆頂高出山體,具有“半挖半砌筑”的建筑特點,使大像窟呈現出佛殿與洞窟相結合的視覺體驗。這種修筑方式是“因地制形”的結果,原因在于開鑿洞窟的山體不夠高大,只有這樣才能達到安置大佛需要的洞窟深度和高度要求。

比較龜茲和廟爾溝兩地大像窟的營建方式后發現,龜茲的洞窟是從崖面向內開鑿而成,主室頂部為縱券頂,無土坯砌筑構造;另外,窟中的大像是木骨泥胎。哈密廟爾溝的大佛則是在開鑿洞窟時下挖出佛像的骨干,后以土坯打造出佛像的身軀和頭部。這種差異的出現除了因地制宜的客觀因素外,也應與在兩地傳播和接受的佛教造像技藝有關。

(二)廟爾溝大像窟的信仰空間及寺院的禮拜方式

犍陀羅是塑造佛像的起源地,公元5世紀,大型塑像堂和大型佛像已廣泛流行,大佛像多為地面寺院中的立像[10]。從犍陀羅到西域再到中原諸地,大佛禮拜的空間發生著由地面寺院轉向石窟寺院的明顯變化。

大像窟的禮拜空間一般可分為洞窟外空間和洞窟內空間。廟爾溝大像窟在空間規劃上是以內部為主要禮佛空間的。五座洞窟的開鑿位置相對偏低,人們在距離較遠時僅能看到高大洞窟的外觀,難以看到窟內的大佛,重要的禮佛活動唯有進入洞窟后才能舉行,而其所在的近地位置則正好方便了人們的出入和聚集。

五窟的內部空間布局不盡一致。居中的K3功能最為完備,有前、中、后三個功能區,分別對應前室、主室和后甬道。筆者調查時其前室已經塌毀,但仍然能夠感受到其空間可以供多人聚集;前室與主室經甬道相連,主室正壁大佛是整個洞窟崇拜的主體,正面空間相對寬敞,信徒可駐足于佛前禮拜。佛像背面后甬道與左右兩側甬道圍合成一個可右旋繞行的“凹”型甬道,反映了佛塔崇拜向佛像崇拜的變化。K4和K5沒有前室,窟內的聚集功能有所減弱,禮拜空間由主室和甬道組成。K1和K2空間變的既無前室,也無甬道,信徒僅可于像前禮敬觀佛。

從K3到K4、K5再到K1、K2,洞窟形制逐漸簡化,禮佛方式和禮佛空間也相應趨于簡化。筆者認為,這兩個方面的變化一定程度上可以說明五窟極可能開鑿于不同的歷史時期,造像時的佛教流行背景也有所不同。五窟中最早建造的應是K3、K4和K5,這三窟都具備繞行的通道,滿足繞塔右旋禮拜的需求。在佛教發展過程中,塔崇拜是早于像崇拜的,廟爾溝前三窟的大佛和繞行的通道并存的現象應該是塔崇拜向像崇拜過渡的產物。在這之后的某個時期才營建了K1和K2,這兩窟從形制上看已經完全脫離了繞塔的禮佛方式,禮佛方式發生的這一明顯改變或指向五窟開鑿時期的不同。

整體上,五窟的設計有別于云岡曇曜五窟“洞窟空間為大像服務”的設計思路[11]{1},廟爾溝大像窟內的空間布局與大像主體同樣重要。雖然大佛依舊是崇拜主體,但這五窟絕不只是為了容納大像而修筑的半封閉空間,它還透露出廟爾溝佛寺在不同時期內信仰的流行情況及寺院規模的演變與發展的一些信息。寺院在建造伊始應規劃實施了大像窟K3、K4、K5的開鑿,洞窟由南側嵌于山體,僧房和佛殿則分布于山頂及山的北坡,另有僧房、小型佛殿依山而建,后期又規劃了K1及K2。大像窟及其所在山體頂部的僧房和小型佛殿共同組成了廟爾溝佛寺核心部分,這個部分功能逐步完備,構成了一座兼具禮佛場所加修行居所的寺院。山腳下的大像窟是寺院組織重要活動的主場所。隨著僧人增多,寺院中增修了僧房和佛殿,寺院的規模得到不斷擴展,禮拜功能也更趨完備。

三 廟爾溝大像窟營建年代問題

學界對廟爾溝大像窟的營建年代尚無明確結論。現存遺跡現象和文字資料皆缺乏指向洞窟始建年代的直接依據。本文試從考古類型學及歷史背景兩方面予以探討,并進一步闡述其與中原彌勒造像的關系。

(一)借助考古類型學方法探討廟爾溝大像窟的開鑿年代

龜茲大像窟與廟爾溝大像窟的造像題材明顯不同,但是不可忽視這兩地大像窟具有的相似性。國內最早對龜茲大像窟進行類型學分析與考古測年的學者是宿白先生。以克孜爾石窟為例,宿白先生將其開鑿營建年代大致歸為三個階段[5]24:前兩個階段是克孜爾石窟開鑿的繁盛期,其典型特征是大像立于中心柱前壁正中,信徒沿甬道右向繞行禮拜,體現著佛塔崇拜和佛像崇拜兩重含義;第三階段及其以后,克孜爾石窟的開鑿雖已日趨衰微,但仍有少量大像窟的開鑿,大像窟中已無中心柱,主尊是緊貼前室后壁塑造的立佛,立佛的腿部成為前后室的分界線,信徒于洞窟內右繞大像完成禮拜。

將廟爾溝大像窟的窟型與克孜爾各時期大像窟進行對比后發現,廟爾溝K3、K4、K5在形制上更接近克孜爾第二、三階段開鑿的洞窟,主要體現在主室內無中心柱,主室正壁的壇基及其上坐佛成為前后室的分界,圍繞主尊有繞行甬道。不同之處是廟爾溝洞窟主尊造像為坐佛而非立佛,這反映了哈密本地流行的佛教信仰對造像題材的影響。

李瑞哲先生的研究中,將克孜爾石窟的大像窟形制劃分為三類[12]:第一類大像窟形制上與中心柱石窟類似,主要開鑿于克孜爾石窟的第一階段和第二階段;第二類大像窟中已無中心柱,洞窟分前后室,以立佛作為前后室的分界,有繞行立佛禮拜的甬道,洞窟的后室已簡化為后甬道,有明顯的佛像崇拜性質;第三類大像窟僅第60窟一例,出現基壇、通頂的背屏等結構特點,李瑞哲先生認為這種大像窟建造時間較晚,約屬于第三階段開鑿的洞窟。廟爾溝K3、K4、K5于主室正壁建造壇基、其上塑倚坐佛像的大像窟在形制上相應于李瑞哲先生所列的第二類及第三類洞窟。既然廟爾溝大像窟的形制與克孜爾中、晚期大像窟最為接近,那么兩者在建造時間上應具有一定的相關性(表3),或是一種不易中斷的“時代性”關聯。雖然僅憑洞窟形制的對比,難以對廟爾溝大像窟的始建年代做出準確的判斷。

斯坦因曾以廟爾溝大像窟內的壁畫裝飾殘片與莫高窟千佛洞晚期洞窟內的壁畫圖案極為相似推測廟爾溝佛寺遺址的年代應為回鶻統治時期(9—12世紀)[3]31。筆者認為,憑此一點便認為該寺院始建于回鶻時期依據不足,其表層壁畫也有可能是回鶻時期的重繪。雖然目前還無法以考古材料證明廟爾溝大像窟在歷史上是否有過重修的情況,但是在吐魯番、吉木薩爾、焉耆、庫車等地發現的高昌回鶻佛教寺院遺跡,均屬早期開鑿而沿用至高昌回鶻時期,并不是高昌回鶻始建的[13]。廟爾溝大像窟即使呈現出一些高昌回鶻佛教寺院的特點,也有可能類似這類情況。

西北大學報告認為大像窟的開鑿年代應該在8—10世紀[4]64,筆者認同這一年代上限,并在此基礎上,結合社會政治歷史背景給出將年代上限進一步提前的看法。

(二)穩定的社會政治背景和官道的暢通是哈密大像窟開鑿的基本條件

自貞觀四年(630)唐朝設西伊州開始,這一地區先后發生了包括與突厥、回鶻、吐蕃等勢力的交戰和管轄交替,在歸屬問題上幾易其主,除了隸屬于唐中央政權之外,伊州還曾歸附于一些民族政權或地方勢力,如吐蕃政權、歸義軍政權及西州回鶻政權[14]。因此,辨明伊州歸屬問題及各個政權在伊州存續的時間長短,對該地佛教遺址的斷代研究很有意義。

唐太宗貞觀四年(630),唐朝攻滅東突厥汗國,唐始設西伊州。貞觀八年(634),唐改西伊州為伊州,正式開始了對伊州的統治[15],伊州進入一段政治、社會較為穩定的歷史時期。

安史之亂(755年)爆發,伊州穩定的政治局面逐漸被打破,直至伊州陷落于吐蕃,唐朝統治結束。吐蕃在伊州持續統治了近百年,其風俗、文字也與漢地出現了不同[16]。

大中四年(850),張議潮歸義軍收復伊州,在伊州復設刺史以治之,遷沙州民戶充實其地[17]。

咸通七年(866),西州回鶻政權建立,天山東部南北統一于高昌回鶻,咸通八年(867),納職回鶻占領伊州{1}。乾符三年(876),高昌回鶻消滅納職回鶻,吞并伊州{2}。此后,伊州進入延續四百年之久的回鶻化時期[16]237。

從各政權在伊州統治期的長短來看,唐中央政權統治期、吐蕃統治期和西州回鶻統治期是最有可能開鑿大像窟的。歸義軍政權雖然存在了約170余年,但其對伊州的有效統治僅有十余年。結合廟爾溝大像窟與中原相一致的造像題材、河西地區彌勒大像的分布情況及開鑿年代相關因素等分析,筆者提出廟爾溝大像窟后三窟K3、K4、K5更可能開鑿于唐代國力強盛、在伊州統治力度最強的階段,故其開鑿造像年代在唐安史之亂即公元755年以前是大概率事件。

從社會發展邏輯角度看,開鑿大像窟,工程量巨大,建造周期長,若沒有社會政治、經濟等方面的持續支持,建成如此規模的大像窟是難以實現的。自唐貞觀四年起的130余年間,伊州社會得到穩定發展,中原流行的倚坐大佛風尚在統一的政治環境下經河西走廊影響到伊州的佛教寺院,廟爾溝大像窟的開鑿與落成,正是這段時期政治穩定、經濟繁榮、社會安寧、民商殷實、文化發展的重要印證。

伊州雖是西域的門戶,但自漢代起,伊吾與中原之間的聯系時通時斷,伊吾路只是中原通往西域的通道之一。隋時伊吾郡設立之后,伊吾才成為與高昌、鄯善并重的西域門戶。到了唐代,伊吾路逐漸成為伊州與河西走廊之間的官道,伊州作為連接西域的軍事重鎮和交通要塞的意義才愈發凸顯[18]。據《元和郡縣圖志》隴右道下“伊州”載:“伊吾……東南至上都四千四百三十里,東南至東都五千一百六十里,西南至西州(高昌)七百三十里,東南取莫賀磧路至瓜州(晉昌,今安西東南,玉門鎮正西)九百里,正南微東至沙州(敦煌)七百里。”[19]此時,伊州作為中西交通的咽喉之地,伊州與絲路北道、南道、中道皆相通。道路的暢通必然有利于文化的交流與發展,廟爾溝大像窟的集中開鑿顯然成為伊州溝通河西走廊之“官道”的生動場景之一。從這一背景可得出結論:廟爾溝大像窟的始建年代,不應早于伊州成為溝通西域的“門戶”之地的年代。

四 廟爾溝大像窟與中原彌勒造像的密切關系

前文已論及廟爾溝大像窟K3與K5中主尊極可能是倚坐彌勒佛的問題。除了廟爾溝大像窟外,哈密三堡的白楊溝佛寺遺址中也發現一尊大型倚坐造像,僅殘存下半部分,塑于一座大型佛殿的后室。這是新疆地面佛寺遺址中僅存的一尊倚坐大佛造像,因其姿態多被認為是彌勒佛。

彌勒造像是探求廟兒溝大像窟開鑿時間的又一判斷因素。這三處倚坐彌勒造像遺跡說明,古代哈密曾流行彌勒下生信仰。季羨林先生曾指出,新疆許多地方流行彌勒信仰的根本原因在于其地理位置是印度佛教東傳的首達之地,傳布最集中的地區是龜茲和焉耆。克孜爾、庫木吐喇、克孜爾尕哈石窟中多鋪彌勒菩薩說法圖皆反映出彌勒上生信仰的流行程度[20]。哈密倚坐彌勒造像所代表的彌勒下生信仰與新疆其他地區流行的彌勒上生信仰的佛教文化源流不同,這或許是因為彌勒上生信仰多為佛教僧團內部信仰,而彌勒下生信仰則深入民間的緣故,二者之間的不同是佛教出世與入世兩種信仰觀不同的體現[21]。本文認為,廟爾溝倚坐彌勒的造像題材更可能來自于哈密以東的河西地區,是中原佛教文化沿絲綢之路回傳的結果。

日本學者宮治昭在其《涅槃與彌勒的圖像學——從印度到中亞》一書中寫道:“很多彌勒大佛的建造都是以皇帝崇拜為背景,在依靠皇帝權力和財力的情況下完成的。”他還認為河西地區及絲路沿線彌勒大佛是一種造像式樣由外向內的輸入,其源頭可追溯至北印度陀歷的彌勒菩薩立像[22]。基于此認識,哈密倚坐彌勒造像的源頭,似也可以向西溯源。但是羅世平對唐朝多地出現的彌勒大佛的來源持不同看法,他認為:一種造像樣式的流通多是由政治文化中心向外傳播推廣的,唐朝彌勒大佛的營造并不是沿印度到中國這一佛教早期傳播路線而出現的,而是以皇帝崇拜為背景、在皇權和財力的推行之下建成,整體上形成了以洛陽、長安為中心,逐漸向各州郡輻射的傳播模式[7]42。筆者認為,哈密的彌勒大像窟符合這一傳播規律,與河西地區彌勒大像一脈相連。

哈密以東距離最近的彌勒造像遺跡分布在今甘肅瓜州塔兒寺、榆林窟和敦煌莫高窟。據李正宇、惠怡安等學者考證,塔爾寺北朝稱阿育王寺,北周被毀,唐武周時期在原阿育王寺的基礎上重建,改稱大云寺[23-24]。貞觀三年(629),唐玄奘西行求法曾停駐該寺,并于“所停寺彌勒像前啟請,愿得一人相引渡關”[1]13。由此可知玄奘西行時,這里已供奉有彌勒大像。榆林窟第6窟為唐代始建,主室東壁通頂塑倚坐大佛,高約23米,是榆林窟第一大佛[25],反映彌勒信仰曾在瓜州流行。

敦煌莫高窟北大像是建于武周延載二年(695)的彌勒大佛,通高約43米,系敦煌陰氏一族迎合武周朝廷而建的。賀世哲先生推測北大像可能是敕建于沙州的大云寺[26]。莫高窟南大像系開元年間所建倚坐彌勒大像,高26米,從開鑿到建成,歷經30余年,既是開元、天寶時期國力強盛的象征,也是敦煌地區彌勒信仰盛行的體現。

除瓜州、敦煌以外,唐代營建的彌勒大佛還出現在甘肅炳靈寺石窟、天梯山石窟、大象山石窟等地,這些遺跡說明中原的宗教政策力度很大,河西地區彌勒信仰及開鑿彌勒大像之風盛行,與東都洛陽彌勒大佛的建造密切相關。既然唐代沙洲有開鑿彌勒大像窟以示邊地忠孝之心,那么伊州有可能也效仿了這種舉動。伊州地理位置與河西走廊接壤,在公元630年之后,唐朝彌勒信仰在這種大一統的政治生態下傳播到伊州應為當然。武則天推行的一系列宗教策略,成為敦煌、伊州甚至西陲碎葉城建造大云寺的政治推動力。久視元年(700)八月,武則天還下令“斂天下僧錢作大像”[27]。這些造像既可能建于地面寺院中,也可能內嵌于洞窟之內;既有新建,也有在過去舊寺基礎上的改建。雖然目前尚缺少資料證明哈密白楊溝佛寺系武周時期敕建的大云寺,但是這種可能性或可備一說。不論是出現在廟爾溝的洞窟內,還是修建于白楊溝的佛殿中,都應視為唐代彌勒下生信仰由中原向西傳播的印證。

五 結 語

哈密廟爾溝佛寺遺址中的大像窟既具備龜茲大像窟的形制特點,又在造像題材上與中原彌勒大像一脈相通,是佛教文化沿絲綢之路雙向傳播的結果,也是不同地域的佛教藝術元素在哈密融匯一體的體現。龜茲雖是大像窟的發源地,但或較少直接對古代哈密發生影響,其傳播路徑應當是南北朝時期先由龜茲抵達平城,在中原歷經了一個與中國文化相融合的發展階段后,于唐代作為大規模經營西域的一部分由中原西傳至哈密的。在造像題材上,廟爾溝大像窟直接受到了中原佛教文化西傳的影響:

其一,目前所知的哈密以西的大像窟中,其主尊皆為立像,尚未有一例主尊為坐佛的大像窟;

其二,哈密以東的甘肅、陜西、河南、四川等地,都發現唐代開建的主尊為倚坐彌勒佛的大像窟,造像題材與哈密大像窟部分一致;

其三,唐代大一統的政治背景推動了彌勒造像之風向西域的滲進,哈密地區入唐后社會穩定以及絲綢之路交通便利等因素皆使開鑿大像窟成為可能。

綜合洞窟形制與造像題材特征以及社會政治歷史背景諸因素,本文認為廟爾溝大像窟開鑿于唐代,大約在公元755年之前,其上限應晚于公元690年。

日本學者長廣敏雄曾針對云岡石窟大像窟提出過一種認識,即“巨像是紀念碑性的造像,巨像不是為一個個體,而是為一個族群、一個社會、一個民族、一個國家、一個時代而存在的”[28]。其揭示的大像窟開鑿活動與當時社會歷史狀況的關系,具有較普遍意義。在古代哈密這樣一個胡漢雜居之地,佛教是當地居民長期的最主要的宗教信仰,因此在洞窟營建者那里,政治意義先于佛教信仰,理性成為他們首要考慮的內容。廟兒溝佛寺不僅是一處宗教場所,還是一處以寺院為依托的集政治性、宗教性、文化性于一體的文化活動中心,其規模或逐漸由最早的佛教洞窟發展擴大為包含佛殿、洞窟、僧房等的大型寺院聚落,由此成為該地區獨特的文化景觀。

{1} 有一種說法,認為廟爾溝開鑿的洞窟自東至西排列,原有7座,現僅剩5窟。詳見哈密地區民族宗教事務處《民族宗教志》編輯室編《哈密地區民族宗教志》,第180頁。但本文認同斯坦因的看法,他的調查年代最早,遺址保存狀況也應更加完整。

{1} 2022年筆者再次前往廟爾溝大像窟實地考察,恰逢大像窟的遺址保護施工正在進行。K3主室正壁后的甬道完全呈現,印證了早期斯坦因的記載和筆者的前期判斷。

{1} 彭明浩認為,曇曜五窟的設計思路以五座大佛為核心,并不強調洞窟空間,只為雕琢大像,未完全安排洞窟內的禮拜空間,人們主要是在外禮拜。

{1} 敦煌寫本P.2962《張議潮變文》記載:“敦煌北一千里鎮伊州城西有納職縣,其時回鶻及吐渾居住在彼,頻來抄劫伊州,俘虜人物,侵奪畜牧,曾無暫安。”這是一支存在于在伊州西部與歸義軍敵對的回鶻勢力,學界稱其為“納職回鶻”。付馬認為,至晚到大中四年,納職回鶻便盤踞于今拉甫卻克古城,之后多次以納職城為據點侵擾伊州,與歸義軍爭斗不斷,張議潮曾于大中十年(856)討伐納職回鶻,但并未攻下納職城。據《敦煌變文集》記載,回鶻人戰敗之際“各自倉惶拋棄鞍馬,走投入納職城,把牢而守”。見王重民《敦煌變文集》上冊,人民文學出版社,1957年,第115頁。

{2} 高昌回鶻奪取伊州之前,伊州屬于哪個政權,學界有不同觀點。當時,與歸義軍政權并行的還有依附于吐蕃的回鶻勢力、河西回鶻、納職回鶻。爭議較多圍繞在歸義軍政權和納職回鶻政權之間。榮新江認為高昌回鶻從歸義軍政權手中奪去了伊州,錢伯泉認為是從依附于吐蕃的回鶻勢力奪去了伊州。李軍認為在高昌回鶻占領伊州之前,其地所屬的政治勢力是河西回鶻。努力牙·克熱木、楊富學、葛啟航《高昌回鶻取伊州及與沙州歸義軍政權之關系》(敦煌研究2020年第2期第99頁)則認為納職回鶻攻陷原屬歸義軍的伊州。

參考文獻:

[1]慧立,彥悰. 大慈恩寺三藏法師傳[M]. 北京:中華書局,2000:18.

[2]鄭炳林.敦煌地理文書匯輯校注[M]. 蘭州:甘肅教育出版社,1989:67-68.

[3]奧雷爾·斯坦因. 西域考古圖記:第4卷[M]. 中國社會科學院考古研究所,譯. 桂林:廣西師范大學出版社,2019:29-30.

[4]西北大學絲綢之路文化遺產與考古學研究中心,新疆維吾爾自治區哈密地區文物局,新疆生產建設兵團農十三師黃田農場. 新疆哈密廟爾溝佛寺遺址考古調查報告[J]. 西部考古,2011(第5輯):6.

[5]宿白. 新疆拜城克孜爾石窟部分洞窟的類型與年代[M]∥宿白. 中國石窟寺研究. 北京:生活·讀書·新知三聯書店,2019:27.

[6]顧虹,盧秀文. 莫高窟與克孜爾佛教造像背光比較研究[J]. 敦煌學輯刊,2014(4):122.

[7]羅世平. 天堂法像:洛陽天堂大佛與唐代彌勒大佛樣新識[J]. 世界宗教研究,2016(2):29.

[8]常青. 兩漢磚石拱頂建筑探源[J]. 自然科學史研究,1991(3):291-294.

[9]徐永利. 漢地磚砌穹窿起源芻議[J]. 建筑學報,2012(1):49.

[10]陳曉露. 大佛像源流芻議[J]. 敦煌研究,2012(3):15.

[11]彭明浩. 云岡大佛禮拜空間的轉變[J]. 山西大同大學學報:社會科學版,2019,33(5):48.

[12]李瑞哲. 龜茲大像窟與大佛思想在當地的流行[J]. 西部考古,2016(1):119-123.

[13]孟凡人. 略論高昌回鶻的佛教[J]. 新疆社會科學,1982(1):61-62.

[14]羊毅勇. 唐代伊州考[J]. 西北民族研究,1993(1):135-136.

[15]吳玉貴. 西暨流沙:隋唐突厥西域歷史研究[M]. 上海:上海古籍出版社,2020:180.

[16]付馬. 絲綢之路上的西州回鶻王朝:9—13世紀中亞東部歷史研究[M]. 北京:社會科學文獻出版社,2019:227.

[17]李軍. 晚唐五代伊州相關史實考述[J]. 西域研究,2007(1):7-9.

[18]王宗維. 五船道與伊吾路[J]. 西域研究,1994(4):24-27.

[19]李吉甫. 元和郡縣圖志[M]. 北京:中華書局,1983:1029.

[20]季羨林. 彌勒信仰在新疆的傳布[J]. 文史哲,2001(1):7-8.

[21]馬德. 從彌勒下生信仰看佛教的社會化:以敦煌石窟唐代彌勒大像相關歷史信息為中心[J]. 天水師范學院學報,2020,40(1):62-67.

[22]宮治昭. 涅槃與彌勒的圖像學:從印度到中亞[M]. 北京:文物出版社,2009:335-338.

[23]李正宇. 敦煌地區古代祠廟寺觀簡志[J]. 敦煌學輯刊,1998(1/2):76-77.

[24]惠怡安,曹紅,鄭炳林. 唐玄奘西行取經瓜州停留寺院考[J]. 敦煌學輯刊,2010(2):38.

[25]敦煌研究院. 敦煌石窟內容總錄[M]. 北京:文物出版社,1996:205.

[26]賀世哲. 武則天與佛教[J]. 西北師大學報:社會科學版,1978(2):62-63.

[27]歐陽修. 新唐書:卷4:則天本紀[M]. 北京:中華書局,1975:101.

[28]長広敏雄. 永遠の相と変化の相[M]//大同石佛藝術論. 京都:高桐書院,1946:14.

收稿日期:2022-02-01

基金項目:蘭州大學2021年度人文社科類中央高校基本科研業務費定向探索項目“哈密佛教石窟及佛教遺址考古研究”;2022年度教育部人文社會科學研究青年基金項目“吐魯番地區佛教遺跡研究(5—13世紀)”(ZZYJC780004)

作者簡介:羅爾瓅(1984—? ),女,甘肅省蘭州市人,蘭州大學歷史文化學院2019級博士研究生,主要從事佛教考古研究。

魏文斌(1965—? ),男,甘肅省定西市人,蘭州大學歷史文化學院教授,博士生導師,主要從事石窟、絲綢之路考古及佛教藝術與文化遺產研究。