走進江蘇段大運河文化帶,探國家力量之作用

范潤芳

社會與經濟的發展使文化建設的需求不斷擴大。大運河文化作為傳統文化的代表,對其進行研究體現了我國文化自信的提升與崛起。現首先就大運河文化的歷史沿革與研究意義展開談論,分析當下研究大運河文化帶的價值,并以大運河文化帶江蘇段為例,就地理位置與國家戰略兩個層面展開說明該段對大運河沿岸城市所具有的引導性;其次,從制度構建、舉措實施與工程建設三個方面進一步分析國家力量在江蘇段大運河文化帶的體現,分析江蘇段大運河文化帶能夠取得顯著成果的原因;最后強調國家力量在江蘇段大運河文化帶發展中起到的推動作用,希望能夠將其作為成功案例,為全國其他區域大運河文化帶的構建帶來啟迪。

社會的發展與經濟的繁榮帶來文化建設需求的高漲,改革開放四十余年來,國家對文化建設的重視到達了一個新的高度。在中華民族偉大復興的號召下,大運河作為中華兒女勞動結晶的代表,對其深入的研究意味著我國文化自信的提升與崛起。大運河江蘇段作為全國大運河文化的示范段,留下了豐富的物質與非物質文化遺產。這得益于其獨特的區域位置與政治經濟地位,大運河江蘇段在大運河文化帶的整體建設中具有文化代表性,而當國家力量注入時,這些珍貴的文化資源又反向支撐了大運河江蘇段沿岸城市的產業發展。本文挖掘大運河文化研究背后的價值與意義,以“多元”視角全方面深入探究大運河文化背后的國家力量,并將研究視域聚焦于江蘇段大運河文化帶的發展情況,以點帶面。

大運河文化歷史沿革與研究價值分析

大運河能作為一種文化現象被人們研究,是因為其本身是一種人工造物,但世界上運河眾多,據《世界運河名錄》統計,全球共有500多條運河,中國除大運河外還有古桂柳運河、古膠萊運河與靈渠等,所以對于大運河文化研究的研究對象與意義需要進一步闡明。

中國大運河的區域界定包括京杭、隋唐和浙東三個部分,其發展經歷了三個過程。首先,2006年京杭大運河被列入全國重點文物保護單位;其次,2012年隋唐大運河與浙東運河又被列入全國重點文物保護單位;最后,2014年中國大運河成功申遺,2019年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《大運河文化保護傳承利用規劃綱要》標志著大運河完整概念的確立。

關于大運河文化研究的意義與價值,自大運河申遺成功后,以大運河及其區域社會為研究主體的運河學逐漸成型,大運河文化研究就包含于運河學之中。關于大運河文化的概念界定,由于文化一詞有廣義與狹義之分,前者指人類在社會實踐中創造的一切物質、精神財富,后者指特定的社會意識形態和與之相配的物化的精神,而中國大運河并不是在特定的時間段與空間下一次性形成的,所以大運河文化屬于一種區域性的廣義文化系統。正因如此,當下運河文化概念的主流詮釋就是運河區域因運河而生、而變、而連帶影響的文化,而大運河文化帶,就是此詮釋下大運河文化的典型表現。

就研究意義而言,大運河以貫通自然水系的方式促進了不同區域、不同人群以及不同文化間的交流,所以大運河文化系統本身就自帶共同發展的開放屬性,這與改革開放政策的發展步調相一致。在浙東運河被列入大運河后,沙漠絲綢之路與海上絲綢之路就此被連接,大運河文化的研究對“一帶一路”建設也起到了重要的聯結作用。從地理位置上看,大運河北接京津冀,南連長三角,連接了我國兩大世界級城市群,因為不同區域空間的發展不可能完全一致,而大運河的存在極大地優化了我國不同區域間的空間格局,所以大運河文化帶的建設對“十四五”規劃綱要中提出的發展壯大城市群、推動城市群一體化發展并形成“兩橫三縱”城鎮化戰略格局具有重要的意義。

除了對“一帶一路”建設作用和我國空間格局的優化作用外,大運河文化帶的建設還具有重要的經濟價值和文化價值。在經濟上,大運河文化帶連接了眾多城市和地區,形成了一個龐大的經濟交通網絡,為沿線地區的經濟發展提供了強有力的支撐。同時,大運河文化帶也成為一個文化旅游資源集聚區,吸引了大量游客前來觀光,從而促進了沿線地區旅游業的發展,帶動了相關產業的興起。

在文化價值方面,大運河文化帶是我國優秀傳統文化的重要載體之一,具有深厚的歷史文化積淀和獨特的地域文化特色。對大運河文化帶進行保護和傳承,不僅可以弘揚中華優秀傳統文化,增強民族自信心和凝聚力,還可以為世界文化的多元發展做出積極的貢獻。因此,大運河文化帶的建設和保護具有重要的文化使命和歷史責任,需要得到社會各方面的關注和支持。

從精神層面看,研究大運河文化可以增強全民族的文化自信,弘揚運河文化可以為實現中華民族偉大復興的中國夢增添文化動力。從學術層面看,對大運河文化的研究可以喚起全民族對運河遺產與環境的保護意識,學界也能在此過程中不斷完善相關學科對運河的綜合認知。從經濟層面與國家戰略層面看,雖然大運河流經及其輻射地區的經濟發展情況各不相同,但其在空間上將京津冀、山東半島、中原以及長三角城市群串聯起來,即使運河的水運功能已經不再是其主要功能,但大運河文化帶的發展還是以文化為核心,引領并推動了不同區域間的協作,并將“環渤海經濟帶”與“長三角經濟帶”在空間、政治,甚至是文化與經濟上實現了聯結,縱貫了“一帶一路”三大經濟帶。綜上所述,作為“流動著的文化”,大運河在文化自信的提升、不同區域經濟的發展以及國家形象的構建上都具有重要的功能與價值。

江蘇是全國經濟與文化強省,就地理位置而言,其也是大運河全域中水系最多、沿線城市最多、文化遺產最豐富的區域,且地處大運河文化帶、“一帶一路”與長江經濟帶建設交匯處,具有地理位置與國家戰略層面的雙重優勢,所以,聚焦研究江蘇段大運河文化帶的發展情況,了解其背后的國家力量,對于大運河文化帶整體的發展是具有代表性的,對大運河沿岸其他城市而言也具有一定的引導性。

江蘇段大運河文化帶建設的國家力量

2017年黨中央對大運河做出了“保護好、傳承好、利用好”的重要指示,并指出“文化是一個國家、一個民族的靈魂”“中國特色社會主義文化,源自于中華民族五千多年文明歷史所孕育的中華優秀傳統文化”,從而為大運河文化帶的建設指明了方向。黨中央的重視與國家力量的支持促進了大運河文化帶建設的興盛發展,2019年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《大運河文化保護傳承利用規劃綱要》,便為大運河文化帶的構建提供了強有力的保障。

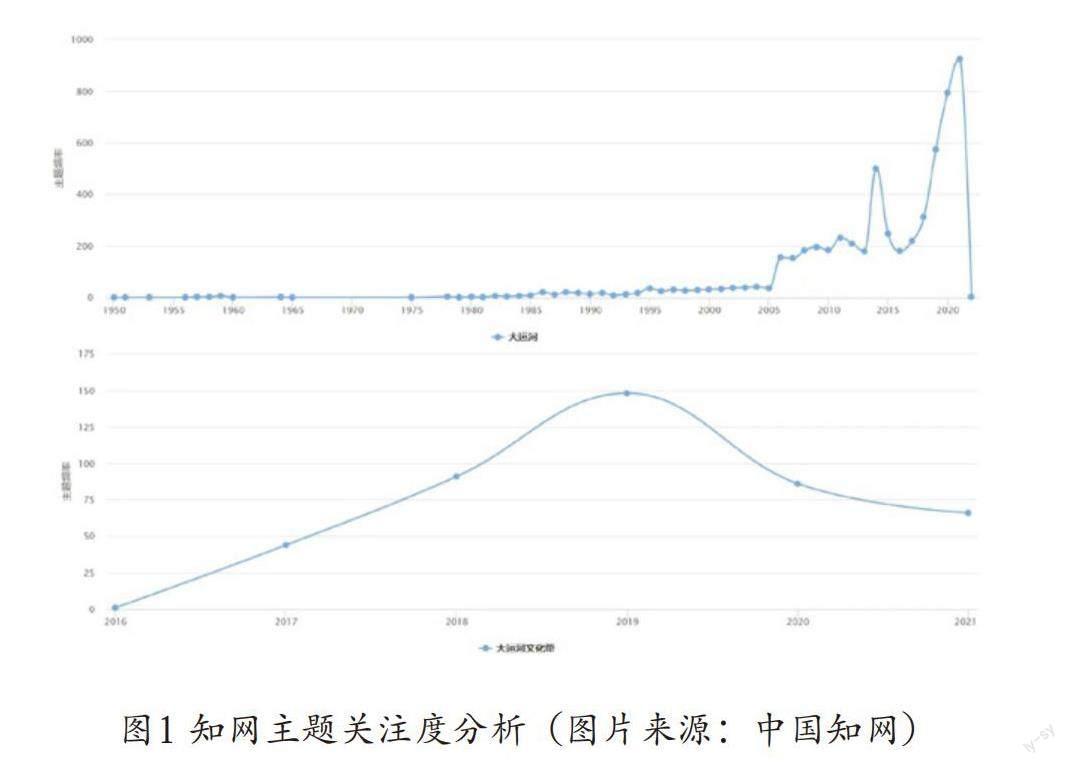

國家力量的注入無疑為大運河文化帶的建設與發展提供了有力支持。當以“大運河”“大運河文化”為主題在中國知網進行關注度指數分析時(見圖1),可以明顯發現在2019年《大運河文化保護傳承利用規劃綱要》出臺后,這兩個主題的關注度都達到了最高點(“大運河”一詞在2014年大運河成功申遺時也獲得了一定關注)。從學界的反應可以看出,雖然有關大運河文化的研究早在2019年前就已展開,但當國家力量以規范性文件表現出來時(《大運河遺產保護與管理總體規劃(2012—2030)》《大運河遺產聯合保護協定》《中國大運河遺產管理規劃》《關于全面推行河長制的意見》),其對大運河的研究及其沿線城市產業的發展起到了更顯著的推動作用。江蘇作為全國運河文化的先導段、示范段與樣板段,在制度框架的構建上也更為全面、清晰(見下表)。

江蘇省大運河相關制度表

國家力量在大運河文化帶江蘇段的舉措主要包含以下內容:(1)構建保護性制度框架;(2)樹立多元協同理念;(3)優化管理與協調機制;(4)加大宣傳力度;(5)建立數字化平臺。這五點舉措正是以“多元”視角全方面研究大運河文化帶而得出的結果,所包含的內容既包括宏觀精神、理念的構建,也包括具體政策、方法的實施。這些舉措不僅強調了宏觀的上層視角,也涵蓋了“民間”視角。大運河開鑿之初雖是出于政治、軍事與經濟等方面的目的,但其在漫長的發展歷程中也深深地影響了沿線居民的日常生活,國家在江蘇段大運河文化帶執行的系列舉措兼顧了國家重大事件與百姓日常生活,這種全局視角使大運河文化更具感染力與吸引力,從群眾中來,到群眾中去,更好地傳承與發展大運河文化。

另外,由于大運河文化遺產保護工程是大運河文化帶建設的核心內容,而大運河文化帶的發展又與文化、旅游、生態等各方面密不可分,所以江蘇段大運河文化帶是以文化為主,推動旅游與生態的建設,三者的互動與動態平衡對大運河文化帶的構建與發展而言至關重要。正是在這樣的發展理念下,除了之前提到的大運河文化遺產保護工程外,江蘇省政府還開展了大運河景觀整治、大運河文化示范段創建、大運河旅游提升與民生優化四項工程,這五項工程涵蓋文化、旅游、生態三方面的內容,滿足了江蘇成為全國大運河文化先導段、示范段與樣板段的基本要求,也符合黨中央關于“保護好、傳承好、利用好”大運河的重要指示(見圖2),是國家力量在江蘇段大運河文化帶發展過程中的具體體現。

江蘇省大運河文化帶的發展與建設不僅是經濟發展的問題,更是一項重大的文化事業,需要對其進行遺產保護。在這方面,文化旅游和生態保護對促進文化發展和自然保護之間的動態平衡起著重要作用,也就是說,文化、旅游和生態資源的綜合開發對項目的成功至關重要。此外,文化示范段、景觀改善和旅游促進等措施都是項目的重要組成部分,必須謹慎實施。

為了實現可持續發展,必須以負責任和有效的方式保護和傳承文化遺產。大運河文化遺產的保護和利用應該基于對遺址的文化和自然資源以及歷史意義的全面分析。此外,江蘇段大運河文化帶項目應采取綜合方法,包括當地社區、游客、政府官員和其他相關群體的參與。這樣,項目將在經濟發展、文化保護和生態保護之間保持平衡,以更好地實現其目標。

綜上所述,當前,大運河文化的研究已進入“后申遺”時代,研究熱度有所下降。雖然大運河文化具有不可估量的精神、人文和經濟價值,但也存在一些問題,例如,大運河文化相關組織機構和專業人才隊伍建設不足,地方重視程度和保護層級較淺,以及非物質文化遺產流失等。江蘇作為全國大運河文化的先導段、示范段和樣板段,得到了國家力量的支持,取得了顯著的成果,也在大運河文化的研究中扮演了重要的角色。然而,在未來的研究中,還需要進一步深入挖掘大運河文化的內在價值和潛在意義,加強對其的保護和傳承,促進大運河文化的創新發展。隨著社會的進步與科技的發展,以及人民群眾對文化生活需求的不斷提升,大運河文化作為我國傳統文化的優秀代表,在這樣的時代背景下迎來了新的發展機遇,江蘇省也適應時代的發展趨勢,積極迎合與滿足國家與人民的需求。當下對于大運河文化而言是“后申遺”時代,同時,受全國突發公共衛生事件的影響,我國各地旅游業遭遇重創,經濟受到巨大沖擊,此時的文化建設就顯得更加重要。在此背景下,機遇與挑戰并存,而正是在我國強有力的國家力量支持下,江蘇段大運河文化帶的發展在文化自信、區域經濟發展與國家形象上的價值才得到了充分體現,更重要的是,可以將其作為成功案例,以期為全國其他區域大運河文化帶的構建提供參考。

江蘇高校哲學社會科學研究專題項目思政專項:大運河文化帶建設進程中高校文化自信培育研究(編號2022SJSZ0418)。

(作者單位:無錫太湖學院藝術學院)