西部露天煤礦區排土場生態受損特征研究

王艷秋,張伯昆,代艷麗

(1.赤峰市水利規劃設計研究院,內蒙古 赤峰 024000;2.內蒙古中水澤源水利工程有限公司 內蒙古 赤峰 024000)

0 引 言

露天開采是全球主要采煤方式,全球煤炭生產增加值的75%來自露天開采,我國露天煤礦年產量逐步提高到煤炭總產量的15%[1]。隨著經濟社會的快速發展,對土地和煤炭資源的需求不斷增長,煤炭資源的規模和開發程度也在不斷提高,對土地資源和生態環境的破壞也越來越嚴重[2-3]。露天煤礦開采改變了土地原有用途,破壞了植被和耕地,露天開采后受損土地短期內難以恢復,導致土地沙化、水土流失和土地質量下降,對我國1.2億hm2耕地紅線保護提出了新的挑戰。研究表明,我國露天煤礦每開采1萬噸煤,破壞的土地面積為0.22 hm2,其中直接采掘破壞占55%,間接占用破壞占45%。露天煤礦開采對土壤的擾動導致高達80%的土壤有機碳流失,地表植被的移除導致幾乎所有的植被碳庫流失。據估算,我國因生產建設活動破壞而未復墾的土地面積超過666.67多萬hm2[4-5]。每年新增約26.67萬hm2,其中60%是耕地或農用地[6-8]。這種情況嚴重威脅著國家糧食安全、生態安全和社會發展,解決煤礦開采間接導致的土地受損問題、恢復重建煤礦開采區生態系統,對我國實施生態文明建設戰略有巨大推進作用。

因此開展煤礦排土場及周邊原地貌區土壤理化性質、植物群落結構及土壤侵蝕特征研究,探究其生態系統功能變化過程和植被自然修復能力。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

研究區位于內蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗,坐落于東勝煤田補連礦區的東南部。其地理坐標為:E110°05′55″~110°10′48″,N39°15′16″~39°17′50″。研究區處于毛烏素沙地南緣生態脆弱帶,氣候類型為半干旱大陸性季風氣候。研究區主要土壤類型為風沙土,約占礦區面積的70%,風沙土廣泛分布是本區生態脆弱的標志。風沙土質地粗,細砂粒占比的80% 以上,粗砂粒、粉砂粒及黏粒的含量占比往往在20% 以下。土壤結構松散,貧瘠。

1.2 研究方法

1.2.1 土壤

1)樣地布設及取樣:在武家塔礦區原地貌及排土場分別選擇3 塊樣地,在每塊樣地內分別取樣測量土壤理化指標。物理指標:機械組成、容重、總孔隙度、水分常數(田間持水量、飽和導水率);化學指標:有機質、養分(全氮、全磷、全鉀、堿解氮、速效磷、速效鉀)、pH 值、電導率;土壤取樣深度為10cm、30cm、50cm,每層取樣數量為3 個,用環刀取樣,將土樣裝入密封袋帶回實驗室。

2)土壤理化指標測定方法:土壤機械組成:篩分法結合比重計法。

容重:環刀法,用環刀在野外取原狀土土樣,密封后帶回實驗室烘干,根據公式計算土壤容重,容重=烘干土重量/環刀體積。

總孔隙度:容重換算法,根據公式計算土壤總孔隙度,總孔隙度=(1-容重/比重)×100,其中土壤比重采用比重瓶法測量。

有機質:重鉻酸鉀容量法。

全氮:半微量開氏法。

全磷:NaOH 熔融-鉬銻抗比色法。

全鉀:NaOH 熔融-火焰光度法。

堿解氮:堿解擴散法。

速效磷:碳酸氫鈉浸取-鉬銻抗比色法。

速效鉀: NH4OAc 浸提-火焰光度法。

pH 值:pH 酸度計電位法(水:土=1:1)。

電導率:電導率儀法。

1.2.2 水土流失

1)風蝕:在排土場西北側選擇新排裸地3 塊,每個樣地布設三組集沙儀。集沙儀進沙口朝向為西北方向。進沙口面積為10cm2,外擴展角度為11。當充滿沙塵的空氣進入沙箱時,空氣速度會迅速下降,在重力的作用下沉積在集沙盒。BSNE 集沙儀由鍍鋅金屬板、18 目和 60 目不銹鋼篩網構成,其中60 目篩網用于空氣交換,18 目篩網用于減少沉積土壤顆粒的移動。安裝兩個儀器,分別在進沙口距地表10cm 和25cm 高度。每次風蝕過后,將集沙儀的風化物倒入紙袋中,帶回實驗室,在60℃下烘干并稱重,用于計算輸沙率=風蝕物重量/進沙口面積·單位時間。

2)水蝕:降雨在坡面產生徑流,由于徑流的侵蝕作用,會在坡面產生侵蝕溝,在同一地區,侵蝕溝在單位面積上的長度即侵蝕溝密度可以代表坡面水蝕狀況。因此,采用坡面侵蝕溝密度法進行項目區不同恢復年限、不同植被狀況條件下坡面的水蝕狀況對比。侵蝕溝密度=侵蝕溝總長度/單位面積。

2 結果與分析

2.1 土壤養分變化分析

原始地貌的平均有機質含量最高為5.98 g/kg,排土場的有機質含量最低為1.14 g/kg,僅為原始地貌的19%。排土場、原始地貌有機質含量為六級,屬于極缺乏肥力的土壤。

速效氮又稱堿解氮,是指作物當季可越境吸收利用的氮素,它是促進作物生長和提高農產品品質的重要因素。經測定,排土場、原始地貌的速效氮含量分別為4.01 mg/kg、3.52 mg/kg。垂直方向土壤中堿解氮的含量總趨勢均為上層含量低,越往下含量越高。全效氮含量中,排土場、原始地貌的含量分別為0.12 g/kg、0.28 g/kg。排土場的全氮含量最低為0.15 g/kg。

速效磷含量低是制約礦區土壤肥力的重要因素,一般在砂性土(偏堿性)、栗鈣土中速效磷含量低。排土場、原始地貌的速效磷含量5.89mg/kg、5.84mg/kg。

項目區不同采樣點的土壤樣品中鉀的含量均較氮、磷豐富。排土場、原始地貌的速效鉀含量46.84mg/kg、50.93 mg/kg。速效鉀含量等級從排土場為五級。原始地貌速效鉀含量等級為四級。

總體而言,排土場土壤為堿性土壤,肥力較低,總體表現為“缺氮、少磷、富鉀”。

2.2 土壤顆粒組成與質地變化分析

各區域的土壤粒徑中細砂粒的含量相對較大,占粒徑組成的90%~98%之間,粉粒及黏粒的含量較少,質地為砂土。各區域埋深在0~10cm 處的土壤粒徑砂粒含量大體高于在10~25cm 處的砂粒含量,黏粒與粉粒的變化差異較小。排土場平均的砂粒含量以及粉粒含量均高于原始地貌天然油蒿群落區,黏粒含量低于原始地貌天然油蒿群落區。排土場在0~10cm 處的砂粒含量高于原始地貌天然油蒿群落區,但在10~25cm 處,排土場新排土的砂粒含量低于原始地貌天然油蒿群落區。由此可知,原始地貌的黏粒含量較高,土壤的吸水性、黏結性、保肥性和可塑性較強,說明原始地貌的土壤水分含量高于排土場。原始地貌土壤的砂粒含量較低,說明土壤的排水和通氣性相對低于新排土,可有效貯存水分,提高土壤結構的穩定性。綜上所述,原始地貌的土壤性質優于排土場,天然油蒿群落可以有效改良土壤質地。

2.3 土壤重金屬變化分析

不同堆放區域的土壤中重金屬含量如表4-3所示。數據顯示種植年限較短的復墾區的土壤中銅和鉻含量最高,達到了13.17 mg/kg和58.46 mg/kg,且明顯的高于排土場和原始地貌中的含量,而鎘和鉛的含量在排土場、原始地貌、試驗區以及復墾區中含量比較接近,如鎘含量變化范圍為0.03~0.05mg/kg,鎘含量變化范圍為7.40~8.57 mg/kg。

銅、鉻、鎘和鉛等四種重金屬的含量,與種植以及堆積年限沒有明顯的相關性,并且垂直方向上的重金屬含量也與埋深無明顯的相關性,說明重金屬在復墾過程中并未出現富集現象,其重金屬含量的高低,主要是與堆積時基礎墊層的煤矸石中重金屬含量有關。根據《土壤環境質量標準》(GB15618-1995)中土壤污染物分級標準,土壤屬于一級,尚未受到重金屬的侵害。

2.4 土壤侵蝕特征

1)風力侵蝕:項目區大部分區域土壤為風沙土,砂粒含量很高,結構松散,質地粗糙,特別是在新排土區,無任何植被,加之本地區冬春季節西風和西北風強勁,極易發生嚴重的風蝕現象。

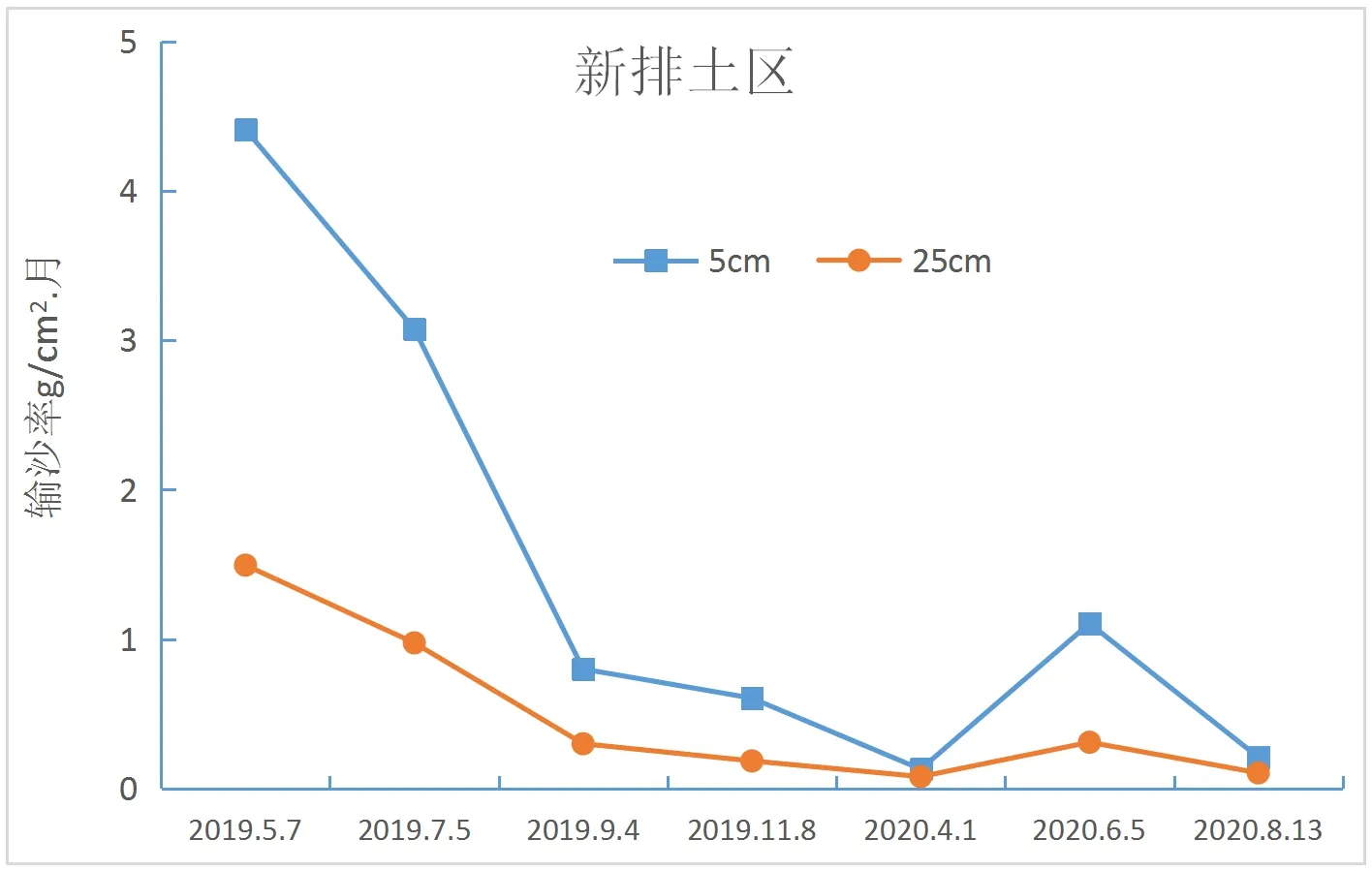

利用集沙儀分別觀測新排土區和項目試驗田的風蝕情況,如圖1 所示。

圖1 新排土區輸沙率動態變化

新排土區于2018 年秋季完成排土。由圖1 中可以看出,2019 年春季,新排土區地表5cm 明顯高于25cm 輸沙率,這是由于新排土區無植被導致風蝕劇烈所致。為了加快新排土區的植被恢復,2019年夏季,通過扦插沙柳,播種沙打旺、紫花苜蓿、胡枝子、草木樨、草谷子、檸條、紫穗槐等草本和灌木植物,并灑施了生物炭、保水劑和微生物菌肥等一系列人工干預措施,以促進新排土區植被的自然恢復。因此,在2019 年夏季以后,新排土區地表5cm 和25cm 輸沙率呈逐漸下降的趨勢,這是由于一方面冬春季節多大風,夏秋季節風力較小,進而影響風蝕強度呈現季節變化的原因;另一方面,通過人工干預+自然修復措施,植被逐漸恢復,土壤持續改良,起到了防風固沙的作用。與2019 年相比,新排土區2020 年同期5cm 和25cm 輸沙率明顯下降,這更加說明了人工干預+自然修復措施通過恢復植被+改良土壤,有效控制了風蝕作用。

2)水力侵蝕:項目區排土場邊坡坡度均為35°~ 40°之間,接近沙土的自然休止角。于2018年和2019年秋季對不同恢復年限的排土場邊坡上、中、下部分別進行2m×2m 樣方侵蝕溝密度觀測。

影響邊坡侵蝕溝密度的因素主要為植被蓋度,新排土邊坡當年植被蓋度只有10%,第二年植被蓋度為25%,其水力侵蝕強烈,侵蝕溝密度分別為8.9m/m2和6.6 m/m2。說明較低的植被蓋度難以起到防治水力侵蝕的作用。2018 年秋季調查的恢復5年排土場邊坡,植被蓋度已達到40%,只有在坡上部由于上游平臺邊緣擋土埂損壞,降雨產生徑流直接由平臺流向邊坡造成一定程度的沖刷,形成了少量的侵蝕溝,而中部和下部則無侵蝕溝,平均侵蝕溝密度為0.4 m/m2。2019 年秋季調查臨近的恢復6a排土場邊坡,植被蓋度為40%,其上游平臺擋土埂完好,其坡上、中、下部均無侵蝕溝。對于恢復9a和14a 排土場邊坡,植被蓋度達到50%,其坡面也均無侵蝕溝。

因此,可以認為,植被蓋度達到40%時,可以完全抑制排土場邊坡產流造成的水力侵蝕。

3 結 論

排土場土壤為堿性土壤,肥力較低,總體表現為“缺氮、少磷、富鉀”。

露天開采對排土場區土壤質量的影響長期存在。排土場平均的砂粒含量以及粉粒含量均高于原始地貌區,黏粒含量低于原始地貌區。排土場在0~10cm 處的砂粒含量高于原始地貌區,但在10~25cm 處,排土場新排土的砂粒含量低于原始地貌區。

排土場生物修復措施通過扦插沙柳,播種沙打旺、紫花苜蓿、胡枝子、草木樨、草谷子、檸條、紫穗槐等草本和灌木植物,并灑施了生物炭、保水劑和微生物菌肥等一系列人工干預措施,人工干預+自然修復措施通過恢復植被+改良土壤,有效控制了風蝕作用,抑制排土場邊坡產流造成的水力侵蝕。