西趙河倒虹吸工程的變形影響分析

王建紅

(中建六局水利水電建設集團有限公司,天津 300350)

1 工程概況

西趙河倒虹吸位于位于南陽市鎮平縣侯集鎮譚寨村西南,南水北調中線干渠在途徑此處時與西趙河交叉而設。倒虹吸由進口漸變段、進口檢修閘室段、倒虹吸管身段、出口控制閘室段、出口漸變段五部分組成,其中穿越河道的管身部分為4 孔6.9m×6.9m 的密閉方涵,全長351.0m。設計流量為340m3/s,加大流量為410m3/s,進口設計水位為143.68m,加大水位為144.38m。西趙河天然設計洪水位144.10m,高于渠道進口設計水位;河道枯水位為140.59m,高于渠道底板高程4m。

西趙河倒虹吸上游渠道為梯形斷面,底寬15.0m,邊坡系數3.25。邊坡和河底采用混凝土板防護,下設防滲膜;下游渠道為梯形斷面,底寬22.0m,邊坡系數2。邊坡和河底采用混凝土板防護,下設防滲膜。

鎮鄧天然氣輸氣管道工程氣源為南陽支線,向鄧州市供應天然氣。南陽在南水北調中線干渠北側、鄧州在中線干渠南側,因此天然氣輸氣管道必然與南水北調中線干渠存在交叉。經方案比選,穿越時擬選擇對干渠結構影響最小的定向鉆穿越方式,交叉角度為90°。定向鉆穿越實長為1303 m,穿越段管頂距離倒虹吸結構底距離為19.5 m。非穿越段采用D508 mm×8 mm L415M 鋼管,穿越段采用D508mm×10.3mm L415M 鋼管。

鑒于南水北調工程的重要性,文章對鎮鄧天然氣管道工程定向鉆穿越南水北調干線工程進行變形影響進行分析研究,以保證水源工程的運行安全。

2 分析內容

1)分析新建管道工程施工及運行引起原有建筑物結構的附加變形。

2)分析新建管道工程施工及運行引起原有建筑物結構變形縫位置的差異變形。

3 分析方法

管道施工及運行引起的倒虹吸結構的變形及內力變化均與地層關系密切,所以選擇地層-結構模型進行分析。數值模擬計算采用MIDAS-GTS-NX建立三維地層-結構有限元模型,按照管道的施工順序及運行通氣升壓,分析工程施工及運行對倒虹吸結構的影響。

分析的前提是管道施工處于正常良好控制的條件下。假定倒虹吸結構、天然氣管道結構、土體均為彈塑性材料且處于變形穩定狀態;假定結構及土體之間符合變形協調原理;假定倒虹吸結構在工程施工及運行期間,為正常工況。

4 計算模型

首先對管道施工影響區域內倒虹吸結構進行實體建模。

西趙河倒虹吸結構、天然氣管道采用二維板殼單元模擬;土體采用三維實體單元模擬;西趙河河道水流及倒虹吸內水流折算為水壓力,分別施加在對應的河道及倒虹吸單元迎水表面。考慮較為不利的情況,西趙河水位采用其設計洪水位144.1 m;南水北調中線干渠西趙河倒虹吸采用其設計加大水位,進口段為144.378 m,出口段為144.168 m。管道荷載按設計壓力作用于內表面。

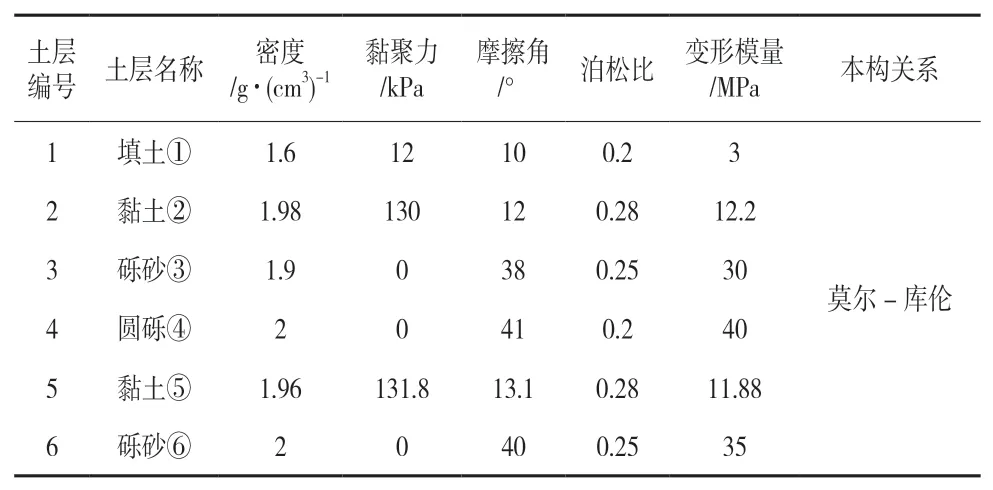

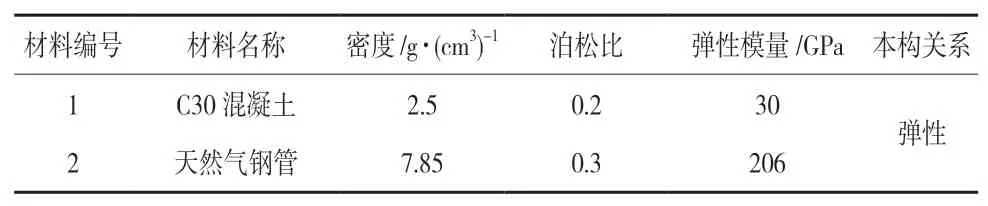

為消除邊界效應的影響、確保三維模型有足夠的計算精度并盡量提高計算效率,需合理設置建筑物與邊界之間的距離。模型沿倒虹吸軸線方向(X向)長度取351 m,沿管道軸線方向(Y 向)長度取120 m;垂直方向(Z 向)長度從地表向下取50 m。采用固定位移邊界,上邊界取至地面,為自由面;四個側面地層邊界限制水平位移,下部邊界限制Z向位移。土體及建筑物結構材料參數見表1、表2。

表1 土體材料物理力學參數

表2 結構材料物理力學參數

為便于后續計算結果分析及說明,將西趙河倒虹吸各結構段及變形縫編號。按水流方向從倒虹吸進口至出口依次為進口1#段~進口5#段、進口1#縫~進口5#縫、進口閘室控制段;管身1#段~13#段、管身1#縫~14#縫;出口控制閘室段、出口1#段~4#段、出口1#縫~4#縫。

根據施工組織設計,共分準備、成孔、托管、通氣四個階段。準備階段為生成模型、施加約束邊界、重力場、西趙河河道及倒虹吸結構內水壓力,計算初始地應力,初始位移清零,便于計算后續附加變形。成孔階段為天然氣管道擠壓擴孔、泥漿護壁。拖管階段為天然氣管道回拖,敷設完成。通氣階段為管道以設計壓力(6.3 MPa)進行模擬計算(正常運行時通氣壓力約為設計壓力80 %)。

計算工況采用非線性施工模擬,上一施工階段的計算輸出,為下一施工階段的計算輸入。分析各工況下天然氣管道工程對倒虹吸結構的影響[1]。

5 倒虹吸結構整體變形分析

1)成孔階段倒虹吸變形。成孔施工中,管道區域土體被擠壓擴孔,因管道垂直下穿倒虹吸管身6#段結構,施工主要影響管身6#段結構及其鄰近段,包括管身4#、5#、7#、8#段。

下穿處倒虹吸結構主要表現為Z 向沉降,最大沉降值為-0.2295 mm,位于管身6#段;位于下穿兩端的進口漸變段、進口控制閘室段、出口漸變段及出口控制閘室段,Z 向變形表現為少量隆起,最大隆起值為0.01267 mm。

因倒虹吸管身6#段結構Z 向沉降較大,故鄰近管身4#、5#、7#、8#段沿X 向水平位移表現為向管身6#段一側水平變形,管身5#段X 向水平變形最大值為0.02623 mm,管身7#段X 向水平變形最大值為0.03387 mm。

施工管道垂直下穿倒虹吸結構,倒虹吸結構沿其Y 向水平變形較小。因管道區域土體被擠壓擴孔,局部發生Z 向沉降變形,倒虹吸結構各部位均以朝向管道區域Z 向及水平變形趨勢為主[2]。

2)拖管階段倒虹吸變形。拖管施工后,管道區域管道敷設完成,無內壓。因管道垂直下穿倒虹吸管身6#段結構,施工主要影響管身6#段結構及其鄰近段,主要包括管身4#、5#、7#、8#段。

下穿處倒虹吸結構主要表現為Z 向沉降,最大沉降值為-0.2355 mm,位于倒虹吸管身6#段;位于下穿兩端的進口漸變段、進口控制閘室段、出口漸變段及出口控制閘室段,Z 向變形表現為少量隆起,最大隆起值為0.01317 mm。

因倒虹吸管身6#段結構Z 向沉降較大,故鄰近管身4#、5#、7#、8#段沿X 向水平位移表現為向管身6#段一側水平變形,管身5#段X 向水平變形最大值為0.02697 mm,管身7#段X 向水平變形最大值為0.03473 mm。

施工管道垂直下穿倒虹吸結構,倒虹吸結構沿其Y 向水平變形較小。因管道拖管施工的擾動,倒虹吸結構繼續發生少量變形,與施工步相同,各部位均以朝向管道區域Z 向及水平變形趨勢為主,但變形發展增加量較小。

3)通氣階段倒虹吸變形。通氣運行后,管道內達到其設計內壓力,因管道垂直下穿倒虹吸管身6#段結構,施工主要影響管身6#段結構及其鄰近段,主要包括管身4#、5#、7#、8#段。

下穿處倒虹吸結構主要表現為Z 向沉降,最大沉降值為-0.2239 mm,位于倒虹吸管身6#段;位于下穿兩端的進口漸變段、進口控制閘室段、出口漸變段及出口控制閘室段,Z 向變形表現為少量隆起,最大隆起值為0.01283 mm。

因倒虹吸管身6#段結構Z 向沉降較大,故鄰近管身4#、5#、7#、8#段沿X 向水平位移表現為向管身6#段一側水平變形,管身5#段X 向水平變形最大值為0.02576 mm,管身7#段X 向水平變形最大值為0.03284 mm。

施工管道垂直下穿倒虹吸結構,沿其Y 向水平變形較小。因管道運行通氣帶內壓力,有部分補償土體被擠壓擴孔的支撐作用,對倒虹吸結構先期受成孔和拖管施工引起的附加變形有所減小,各部位均以朝向管道區域Z 向及水平變形趨勢為主,但變形恢復量較小;最終部分不可恢復變形主要由成孔土體被擠壓施工導致。

6 倒虹吸變形縫差異變形分析

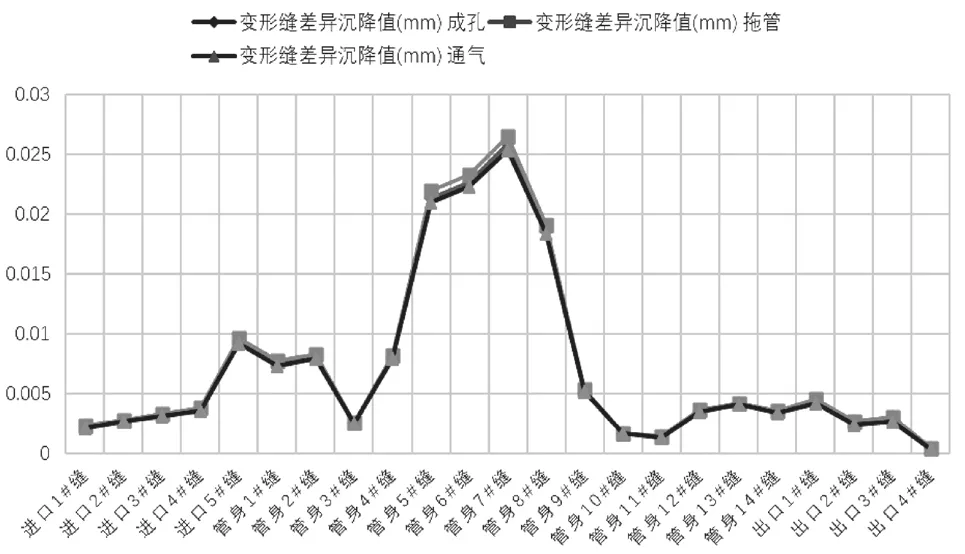

從前述分析結果可知,管道施工及運行期間,倒虹吸結構產生的變形以Z 向沉降為主。倒虹吸結構沿X 向分縫較多,為評價其運行安全,進一步分析各處變形縫差異沉降值情況及分布趨勢。倒虹吸結構變形縫差異沉降值沿X 向分布如圖1 所示(圖中對沉降值取平均值處理)。

圖1 倒虹吸結構變形縫差異沉降值沿X 向分布圖

從上圖結果可知,成孔、拖管、通氣3 個階段,變形縫差異沉降最大值分別為0.0271346 mm、0.027831 mm、0.0265173 mm,位于管身7#縫(北側管涵);變形縫差異沉降最小值分別為0.000445706 mm、0.000451621 mm、0.000424908 mm,位于出口4#縫。

與前述倒虹吸結構整體變形分析趨勢相同,各變形縫Z 向差異沉降變形,主要由管道成孔土體被擠壓引起;管道拖管施工的擾動,倒虹吸結構繼續發生少量變形;因管道運行通氣帶內壓力,有部分補償土體被擠壓擴孔的支撐作用,倒虹吸結構先期受成孔和拖管施工引起的附加變形有所減小,但變形恢復量較小;最終部分不可恢復變形主要由成孔擠壓土體施工導致[4]。

因管道垂直下穿倒虹吸管身6#段結構,施工主要影響管身4#縫~9#縫,即管身6#段結構兩側鄰近段變形縫。進口過渡段及進口控制閘室段,距離倒虹吸管身6#段較近,其變形縫差異沉降變形,大于出口過渡段及出口控制閘室段。

7 結論與建議

通過建立三維地層-結構模型,對南水北調中線干渠西趙河倒虹吸結構進行了附加變形計算和分析,結果表明管道工程施工及運行會引起倒虹吸結構少量不可恢復的附加變形,從而對其運行造成少量影響。

管道垂直下穿倒虹吸管身6#段結構,施工主要影響管身6#段結構及其鄰近段,主要包括管身4#、5#、7#、8#段,以及這些段之間的變形縫。下穿處倒虹吸結構主要表現為Z 向沉降,最大沉降值為-0.2355 mm,位于倒虹吸6#段,發生在拖管施工完成,所有施工擾動都結束后。工程對地基最大沉降值-0.2355 mm,遠小于規范中要求的數值,認為工程造成變形遠小于渠基允許變形。管道運行通氣帶內壓力,有部分補償土體被擠壓擴孔的支撐作用,倒虹吸結構先期受成孔和拖管施工引起的附加變形有所減小,但變形恢復量較小;最終部分不可恢復變形主要由成孔施工導致。

施工期間應嚴格按照設計施工,加強安全監測,確保成孔階段的施工質量及施工安全,以便有效控制對倒虹吸結構的影響。施工及運行期間應提前作好搶險預案,防患于未然。管道通氣運行期間應做好定期巡檢、專項巡檢、維護保養以及相關安全防護措施,發現異常情況及時處理,進一步降低對倒虹吸結構及干渠的不利影響。