以儒為帥:淮南節帥所見唐廷實施儒臣化策略與政局互動

羊麗冬

(西北大學 歷史學院,西安 710127)

中唐已降,武人擺脫唐前期“偃武修文”政治氣象的抑制(1)參見朱旭亮、李軍《分位與分敘:文武分途與唐前期散官體系的演進》,載于《西北大學學報》(哲學社會科學版)2020年第2期。,活躍于帝國政治舞臺,最直接的表現為:武人擔任節度使、觀察使、防御使或經略使等地方長官之職,掌管地方軍、政、財大權。然而,并非所有藩鎮節帥均由武將擔任。陸揚曾在一次公開講座中指出,在宣宗和懿宗時代,幾乎所有藩鎮的節度使均由唐中央系統培養出來的清要官員擔任(2)參見李丹婕《后上官婉兒時代與馮道的歷史世界》,載于《讀書》2017年第9期。。許超雄則根據大中年間宣宗“繼選儒臣”的決策,闡發西北節帥儒臣化的問題(3)參見許超雄《唐宣宗大中時期西北節帥的儒臣化》,收入武漢大學中國三至九世紀研究所《魏晉南北朝隋唐史資料》(39),上海古籍出版社2019年版,第201-215頁。。但是,譚凱繪制的《特定藩鎮藩帥(文武)背景(分鎮逐年)圖》(4)參見譚凱《中古中國門閥大族的消亡》,胡耀飛、謝宇榮譯,社會科學文獻出版社2017年版,第176頁。,表明節度使儒臣化現象并非僅局限于西北地區。相對來說,此現象在唐廷朝命所及的“順地”更為明顯,尤其是南方藩鎮,且不局限于宣、懿時代。作為東南藩鎮之門戶,淮南鎮享有“來罷宰相,去登宰相”[1]809的宰相回翔地之稱號。此美譽一方面表明此地的重要性,另一方面則說明該藩鎮節帥出身的特殊性。王壽南曾精辟地指出,乾符六年(879)以前,江淮藩鎮出現大量中央朝官出任節帥的現象(5)參見王壽南《唐代藩鎮與中央關系之研究》,大化書局1978年版,第277-279頁。。。朱祖德則進一步精確到淮南藩鎮,闡述該地節帥任選的原則是:以中央官外調及文官為優先(6)參見朱祖德《唐代淮南道研究》,花木蘭文化出版社2009年版,第109-111頁。。但是,兩位先生均未深入挖掘唐廷實施淮南藩鎮節帥儒臣化策略的政治意涵為何?此策略實施過程中勢態如何走向?誠然,這是需要深入探討的歷史細節和關鍵所在。因此,本文以節帥儒臣化為切入點,觀照安史亂后唐廷對淮南藩鎮的爭取和利用,以期展現唐廷實施儒臣化策略與政局變動的內在聯系。不當之處,敬請方家指正。

一、“順地”節帥儒臣化現象

安史亂后,政治權力重新配置,武人得以從“不肖子弟為武官者,父兄擯之不齒”[2]1300的地位,轉變為政治權力的持有者。諸史常把地方長官稱為“節帥”“藩帥”或“主帥”,如唐代宰相李吉甫所述:“兩河所懼者,部將以兵圖己也……若主帥強,則足以制其命。”[3]4840呈現出地方長官由武帥主導的現象。然而,并非所有藩鎮節帥均由武人擔任。《舊唐書》記述,澤潞節度使劉從諫去世后,其侄劉稹擅自為留后,并向唐廷請求授予節鉞和節度使權力。面對劉稹的請求,宰相李德裕言:“澤潞國家內地,不同河朔。前后命帥,皆用儒臣。”[4]4525李德裕的話語表明,在唐廷政治高層看來,除極具特殊性的河朔藩鎮節帥由武將擔任外,其余地方的節帥可由儒臣所任。尤其是大中五年(851),當黨項侵擾邊境時,宣宗的決策是“繼選儒臣以代邊帥之貪暴者,行日復面加戒勵”,即以中央文官右諫議大夫李福為夏綏節度使抵御黨項(7)參見司馬光《資治通鑒》,中華書局1956年版,第8045頁。。綜合李德裕所言及宣宗用儒臣對抗黨項來看,終唐一代,地方節度使并非全由武人擔任,亦存在唐廷主動安排文官出任地方節帥之舉,且在個別藩鎮形成節帥儒臣化的特征。

節帥儒臣化現象涉及的對象分別為文官和武將。陳寅恪曾提出著名的關隴集團“文武合一”論,即在關隴集團的統治下,唐前期屬于“文武合一”關系階段;武曌時代,關隴集團逐漸消亡,文武關系開始由合轉分,出現“文武分途”(8)參見陳寅恪《唐代政治史述論稿》,生活·讀書·新知三聯書店2015年版,第202頁。,致使文武官員出現明顯的區分。后繼者在陳氏觀點上,繼續闡發有唐一代文武關系。僅就唐代政治官僚中“文武分途”的問題而言,葉煒認為體現在品職制度與個人出身、資質兩方面,其中的品職制度主要是包含職事官和散官兩套體系。但是,安史亂后,制度上對于武職的規定逐漸模糊,出現大量武官帶文散階的情況(9)參見葉煒《武職與武階:唐代官僚政治中文武分途問題的一個觀察點》,收入徐沖主編《中國中古史研究》(第6卷),中西書局2018年版,第201-222頁。。因此,中晚唐時期,對于文武官員的區分,主要依據職事官、個人出身和資質等,這也是本文界定文武官員身份的標準。

(一)“順地”藩鎮節帥文武身份情況

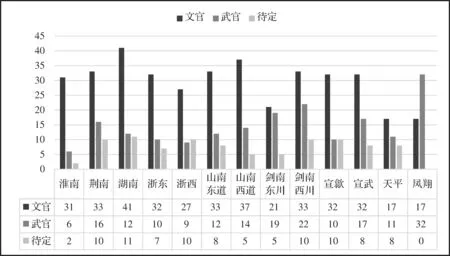

筆者依據郁賢皓《唐刺史考全編》,對安史亂后(756)至唐亡(907)期間全國77個藩鎮的節帥文武身份進行考察,發現淮南、荊南、湖南、浙東、浙西、山南東道、山南西道、劍南東川、劍南西川、宣歙、宣武、天平和鳳翔13個藩鎮,存在大量文官為節帥的現象,其余藩鎮則主要是武人為節帥。具體情況如圖1所示:

圖1 藩鎮節帥文武身份比例圖

從圖1可知,這13個藩鎮中除了鳳翔地區,其余地方節帥的文官人數均多于武官。但鳳翔藩鎮總節帥人數為49人,武將32人,文官17人,文官占比亦高達35%。另外,筆者通過統計發現,鳳翔地區在宣宗大中十一年(857)至僖宗中和元年(881)階段,節帥均由文官擔任,顯現出文官任帥的連續性特征。然而,節帥儒臣化現象最為明顯的還是其余12個藩鎮,具體表現為:淮南總節帥人數為36人,文官人數則高達30人;荊南節帥59人,文官占33人;湖南節帥63人,文官高達41人等。從統計數據來看,這13個藩鎮具有非常明顯的節帥儒臣化特征,尤其是淮南藩鎮,儒帥人數占比高達80%以上,極具特殊性。故接下來本文以淮南藩鎮為中心,深入探討節帥儒臣化問題。

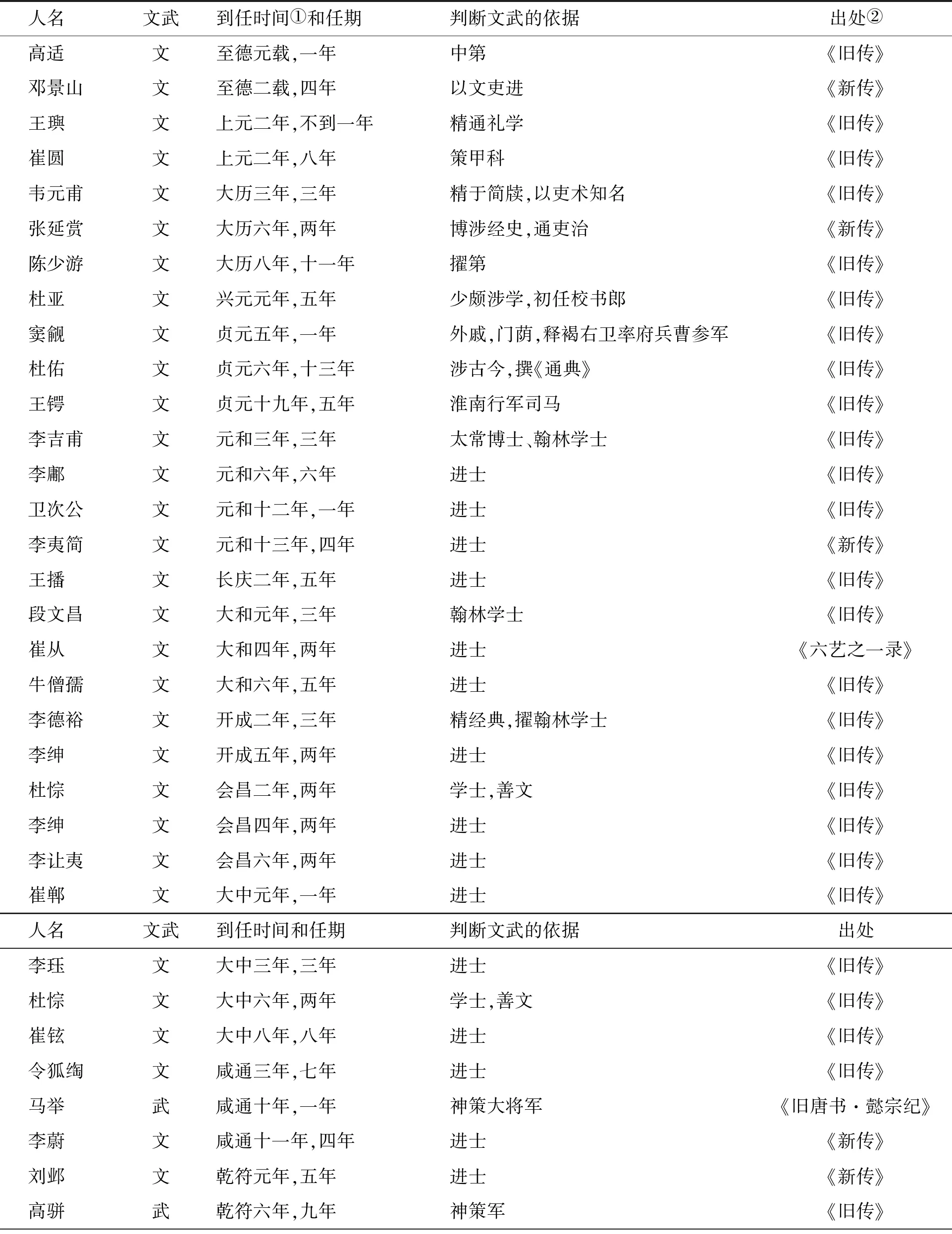

(二)淮南節帥文武身份情況

淮南、荊南、湖南等13個藩鎮的節帥儒臣化特征彰明,其中淮南藩鎮最為顯性,具體情況見表1。

表1 淮南節帥情況表(10) 該表以郁賢皓《唐刺史考全編》為藍本,參照朱祖德《唐代歷任淮南節度使總表》修訂而成,因盛王、裴度和朱溫未實任,故不納入淮南節帥行列,參見郁賢皓《唐刺史考全編》,安徽大學出版社2000年版,第1673-1687頁;朱祖德《唐代淮南道研究》,臺灣花木蘭文化出版社2019年版,第31-34頁。

從上表可知,淮南節帥共有38位,其中李紳和楊行密具有復任經歷,故除去重復任職的三人,淮南節帥實際人數為35人。另外,除武將馬舉、高駢、秦彥、楊行密、孫儒和楊渥六人外,其余節帥皆是文官出身。藩鎮節帥的平均任期一般不超過3年(11)參見張國剛《唐代藩鎮研究》,中國人民大學出版社2010年版,第58頁。,而淮南節帥的平均任期約為4年,任期超過3年的節帥有22人,其中有任期為7-13年超長時段的節度使,表明淮南地方長官任職具有極高的穩定性。值得注意的是,崔圓、李吉甫、李德裕、牛僧孺和令狐绹等22位淮南節帥均博學多才,具有較高文化素養,又有擔任宰相的經歷。他們可能是擔任淮南節帥前為相,也可能是從淮南節帥晉升為相,又或許從宰相出、又進為宰相,正如杜牧所言,淮南節帥具有“道德儒學,來罷宰相,去登宰相”[1]809的特征。

因為淮南節帥人數眾多,歷時長久,本文無法對每個時間段及每個節帥都進行細致分析和研究,故選取典型的案例為著眼點進行考察,以微知著。又因為肅、憲和僖宗三朝在對藩鎮態度上,更具有明顯經營地方的特征和轉變,所以下文將探索此三朝淮南節帥問題,以期厘清淮南節帥儒臣化的發展線,并明晰唐廷對地方實施節帥儒臣化策略的政治旨歸。

二、節帥儒臣化策略的肇始與肅宗朝政局互動

安史橫逆,玄宗匆忙幸蜀,太子李亨卻于奔蜀途中選擇北上靈武。面對來勢洶洶的安史亂黨和脫離掌控的太子李亨,玄宗于天寶十五載(756)七月十五日頒發《命三王制》。制中一項重要的指令為:以盛王李琦為淮南節度大使(12)參見宋敏求《唐大詔令集》,中華書局2008年版,第155頁。。然盛王并未親臨淮南,而是繼續留于蜀中,遙領淮南節度。實際上,掌管淮南地區軍政大權的是廣陵長史李成式。但因李成式難堪大任,其幕僚蕭穎士便與宰相崔圓書信:“今兵食所資在東南,但楚、越重山復江,自古中原擾,則盜先起,宜時遣王以捍鎮江淮。”[3]5769指出江淮財賦對于唐廷的重要性,希望在動亂之際唐廷派遣身份地位更高、能力更強的皇室來鎮捍江淮地區。

蕭穎士所言“兵食所資在東南”實屬不虛,安史亂后,唐廷的賦稅收入確實仰賴于江淮。陳寅恪指出自安史亂后,擁護皇室李氏之區域,以東南財富及漢化文化維持長安為中心之集團(13)參見陳寅恪《唐代政治史述論稿》,生活·讀書·新知三聯書店2015年版,第209頁。,點明中唐后東南地區貢賦對唐帝國生存發展的重要性。陳寅恪所言“東南”,即是“江淮”。不過,“江淮”地區是一個相對寬泛的地理概念,包含淮南、江南和山南東諸道,其中淮南道是此區域政治和經濟功能最為顯著之地,亦是交納貢賦最多的地方。淮南鎮的治所在揚州,諸史均言“揚州雄富冠天下”,甚至把揚州與天府大都會益州稱為“揚一益二”。正是淮南藩鎮發揮著重要的經濟作用,故其節帥的任選成為至關重要的問題。

從現存史料可知,安史亂后淮南地方長官是李成式,但肅宗即位當年便迅速調換淮南節帥,以中央文官諫議大夫高適為廣陵長史、淮南節度兼采訪使(14)參見歐陽修、宋祁《舊唐書》,中華書局1975年版,第3329頁。。肅宗此項決策有三點突破:其一,改變既有武將為地方節帥的模式,擇選儒臣出任淮南節帥;其二,淮南鎮長官的身份地位于高適出鎮伊始,得以從廣陵長史晉升為淮南節度使;其三,淮南節帥身份地位顯著提升的同時,淮南鎮的規格亦隨之提升(15)劉永強指出,藩鎮規格的升降,牽扯藩帥的任選、轄區的變動等中央與藩鎮博弈的重要層面。譬如,藩帥從節度使改為觀察使、團練使、防御使,無疑是一種降格,反之則是升格。參見劉永強《政局變動中的河中鎮規格升降研究》,載于《煙臺大學學報》2020年第5期,第111-112頁。。

為何在安史之亂未平定的大背景下,肅宗剛即位便著急派遣文官高適出任淮南節帥,而非武將?《舊唐書·高適傳》中的解釋是:“永王璘起兵于江東,欲據揚州。初,上皇以諸王分鎮,適切諫不可。及是永王叛,肅宗聞其論諫有素,召而謀之。適因陳江東利害,永王必敗。上奇其對,以適兼御史大夫、揚州大都督府長史、淮南節度使。”[4]3329在安史動亂大背景下,雖然異姓胡族叛亂的危害很大,但于肅宗而言,似乎永王李璘于江淮叛亂、占據揚州,對其鞏固皇權的危害性更甚。一方面是淮南地區財賦豐贍,是唐帝國的經濟命脈;另一方面,則是因為肅宗即位初,便面臨玄、肅二元權力格局的棘手問題(16)關于玄、肅二元權力格局,學界已有詳細研究,參見黃永年《唐肅宗即位前的政治地位與肅代兩朝中樞政局》,中國唐史研究會編《唐史研究會論文集》,陜西人民出版社1983年版,第224-249頁。任士英《唐肅宗時期中央政治的二元格局》,載于《中國史研究》1996年第4期,第55-64頁。,即其權力在很大程度上受限于玄宗且皇權合法性尚未得到認可。因此,肅宗當務之急是解決永王叛亂問題,以消除永王對其皇位的威脅和獲取臣民的認同感。綜合來看,安史亂后多數地區的節帥是由武將擔任,但肅宗堅持以文官高適出任淮南節度使,并非完全看重其抗敵能力,更是看重其反對永王的決心和站隊肅宗的表現,是肅宗出于收攏淮南權力、鞏固皇權的政治考量。

但高適尚未到達揚州,永王之亂便被平息,故高適左遷他官。肅宗繼選鄧景山、王璵和崔圓三位文官任淮南節帥。關于高適左遷之因,史傳的解釋是“李輔國惡適敢言,短于上前”[4]3329,但仇鹿鳴和唐雯卻認為,高適曾有追隨玄宗入蜀的經歷而淮南長官擔負轉輸江淮財賦的重任,加之在玄、肅二元權力格局下,故肅宗不敢將此重任長期交付于高適,點出了肅宗對淮南節帥任選的政治考量(17)參見仇鹿鳴、唐雯《高適家世及其早年經歷釋證——以新出〈高崇文玄堂記〉〈高逸墓志〉為中心》,載于《社會科學》2010年第4期。。而鄧景山得以從青齊節度使升遷為淮南節度使,或許是因其文官出身又曾任藩鎮長官的經歷,足以應付永王亂黨的余留問題,又無割據地方的武力基礎。

上元二年(761),淮南節度使鄧景山因未能戡除劉展之亂,被宰相王璵取代。但值得注意的是,王璵充任淮南節度使不到兩月,便被調往浙東,由前宰相崔圓接任淮南節帥之職。為何調換王璵,史乘未言明緣由,只言“肅宗南郊禮畢,以璵使持節都督越州諸軍事、越州刺史,充浙江東道節度觀察處置使”[4]3618,似乎暗示著王璵由淮南節度使降轉為浙東節度觀察使之事,與肅宗的南郊獻禮有關系。令人疑惑的是,雖然王璵“少習禮學,博求祠祭儀注以干時”[4]3617,但似乎與肅宗南郊之行構不成因果關系,更不是肅宗南郊禮畢后出降王璵的緣由。

筆者通過定位王璵、崔圓交接任命的時間段,管窺當時唐帝國的政治環境,發現上元元年(760)十一月,宋州刺史劉展有異志,在揚州發動數月兵亂,直至次年正月才被戡平。剛戡靜禍亂,肅宗便派遣前宰相王璵出鎮淮南。王璵出鎮淮南,或許是肅宗想利用其中央重臣身份,重建戰后的淮南藩鎮。然平盧大將田神功在平定劉展之亂后,繼續逗留揚州,引起肅宗忌憚。加之上元二年(761)二月黨項侵擾寶雞,入散關,陷鳳州(18)參見司馬光《資治通鑒》,中華書局,1956年版,第7105頁。,造成唐帝國局勢緊張。所以,唐廷此時既需要解決田神功逗留揚州的問題,亦需確保淮南賦稅供給的穩定性,以援軍需。顯然,憑借禮學道術而受寵的王璵無法應付淮南道如此復雜的局勢,所以肅宗派遣擔任過宰相、出鎮過地方,“實戰”經驗十分豐富且“以治行稱”的汾州刺史崔圓出任淮南節度使[3]4642。而唐人對崔圓的評價:“山越之難,河泗之境,公領揚州,宣風淮楚,有翦攘威鎮之績。”[5]印證了唐廷是在淮南危難之際做出派遣崔圓出鎮該地的決策。

簡而言之,基于淮南藩鎮是唐帝國經濟命脈的重要性,及在玄、肅二元權力格局下,永王李璘據江淮叛亂,成為威脅肅宗鞏固皇權的最大因子。因此,肅宗即位初,便重點考慮淮南節帥的任選問題,擇選文臣高適出任淮南節帥,并采用淮南節帥儒臣化的策略。此策略的實施,旨在利用文官為帥以期消除武人割據地方的危害,確保淮南地區賦稅的供給及收攏地方權力。

三、元和中興:節帥儒臣化策略的沿用與憲宗朝政局互動

從表1可知,在肅宗朝后,代、德、順、憲、穆、敬、文、武、宣、懿諸朝仍派遣文官出任淮南節帥,表明中晚唐諸帝沿用肅宗朝儒帥策略。筆者經過對全國藩鎮節帥文武身份的統計,發現憲宗朝與前幾朝相比,文官為節帥的藩鎮數量明顯增多,且藩鎮節帥開始與中央要職宰相產生直接聯系,即宰相出任藩鎮節帥,或節帥晉升為宰相,抑或由宰相出又進為宰相。這些顯著的變化說明此策略成為憲宗君臣治世的重要手段,及在一定程度上反映出此策略在憲宗朝發展到頂峰。

憲宗是唐代頗有功績的皇帝之一。以往學界言及憲宗,往往濃描重抹地探討憲宗用兵削藩之策(19)關于憲宗武力削藩問題,可參見[日]日野開三郎《東洋史學論集》第1卷《唐代藩鎮の支配體制》,東京:三一書房,1980年,第98-104、135-146頁;[日]大沢正昭《唐末の藩鎮と中央權力——德宗、憲宗朝を中心とレて》《東洋史研究》第32卷第2號,第1-22頁;陸揚《西川和浙西事件與元和政局格局的形成》,收入《清流文化與唐帝國》,北京大學出版社2016年版,第19-58頁。,卻忽視憲宗除使用強硬的武力削藩之外,亦采用溫和的方式經營地方,即派遣中央文官出任地方節帥,尤其是宰相出鎮經略藩鎮。李吉甫是憲宗元和年間第一位出鎮淮南的文官,亦是第一位出鎮淮南的宰相。陸揚認為“元和既是憲宗的時代,也可以不夸張地說是李吉甫的時代”[6],點出李吉甫在“元和中興”中的貢獻。

元和二年(807),李吉甫始任相,輔助憲宗削藩。《新唐書·李吉甫傳》記:“德宗以來,姑息藩鎮,有終身不易地者。吉甫為相歲余,凡易三十六鎮,殿最分明。”[3]4740雖然古今學者對李吉甫徙易三十六鎮之事,持有不同看法(20)榮邁和錢大昕認為《新唐書·李吉甫傳》所言吉甫更易36鎮不足深信,錢氏指出更易的藩鎮只有河中、邠寧、西川諸近鎮而已,未有36鎮之多,參見洪邁撰,孔凡禮點校《容齋隨筆》卷6《李衛公輞川圖跋》,中華書局2005年版,第497-498頁;錢大昕著,陳文和主編《廿二史考異》卷54《唐書十四·李吉甫傳》,鳳凰出版社2016年版,第943頁;岑仲勉和傅璇琮則認為,《新唐書》關于吉甫易鎮的記載可信,參見岑仲勉《唐史馀瀋》,中華書局2004年版,第141頁;傅璇琮《李德裕年譜》,中華書局2013年版,第42頁。,但筆者認為姑且拋開更易藩鎮具體數量的問題,《新唐書》的記載在一定程度上仍能說明李吉甫在任相時期輔佐憲宗用功藩鎮的成績斐然。然而,任相一年有余的李吉甫卻于元和三年(808)被貶充淮南節帥。關于李吉甫此次罷相、出鎮淮南之事,諸史所記不一。兩《唐書·李吉甫傳》皆認為,因竇群舉薦羊士諤和呂溫,未先告知李吉甫,致使吉甫與竇、羊、呂等人關系惡化,又因竇群夜捕醫者、誣告吉甫交通術士,所以吉甫“自圖出鎮”,并推薦裴垍代其任相[4]3393-3394。《資治通鑒》卻持有不同看法:

按牛僧孺等指陳時政之失,吉甫泣訴,故貶考覆官。裴均等雖欲為讒,若云執政自教指舉人詆時政之失,豈近人情邪!吉甫自以誣構鄭,貶斥裴垍等,蓋憲宗察見其情而疏薄之,故出鎮淮南。[7]7655

司馬氏認為李吉甫因為誣構鄭、貶斥裴垍之事,遭到憲宗疏遠,故被貶出鎮淮南。頗為吊詭的是,李吉甫出鎮淮南之時,憲宗于通化門為其餞行。王靜指出,唐代皇帝親臨通化門送行和勞遣,對象通常是出征的軍將,意在表示對出征者的尊寵。然而,除軍將之外,憲宗于通化門為吉甫餞行,映襯出當朝皇帝對吉甫的殊遇(21)參見王靜《城門與都市——以唐長安通化門為主》,收入榮新江主編《唐研究》(15),北京大學出版社2009年版,第36-37頁。。此外,憲宗賞賜吉甫御餌禁方,且“吉甫雖居外,每朝廷得失輒以聞”[3]4741,最為關鍵的是吉甫出鎮三年后得以返還中樞秉政,繼續輔佐憲宗削藩。由此可知,憲宗這一系列舉動,完全不像疏薄吉甫的表現,反而像是有重任托付于吉甫。因此,司馬氏所言“蓋憲宗察見其情而疏薄之,故出鎮淮南”的觀點,有失公允。

至于兩《唐書》的解釋,令人疑惑不解的是,憲宗為李吉甫開脫后,為何其仍要求出鎮?傅璇琮根據兩《唐書·呂溫傳》所記“(元和)三年,吉甫為中官所惡,將出鎮揚州,溫欲乘其有間傾之”[4]3769,判斷李吉甫出鎮淮南之事與宦官有密切關聯。竇群等人的參與,是因為他們見吉甫失勢,以為有機可乘,便加以迫害(22)參見傅璇琮《李德裕年譜》,中華書局2013年版,第57-58頁。。此論有失偏頗,試析之如下:

首先,從其被奏告交通術士后憲宗為其開脫來看,可知吉甫依然深得皇帝的信任和恩寵;其次,元和三年(808)是憲宗手握權柄時期,綜觀當時寵宦仇士良、吐突承璀和梁守謙等人的事略,并未發現他們于元和初年左右皇帝決策之事跡;最后,李吉甫與宦官并未不和。相反,諸史的記載反而呈現出吉甫與宦官互為政治奧援的和諧關系。最直接的表現是元和六年(811),李吉甫返還中樞相位后,政治上明顯依附于貴宦吐突承璀和梁守謙等人,并且多次公開維護宦官權益。《資治通鑒》元和七年(812)十月條記載:

魏博監軍以狀聞,上亟召宰相,謂李絳曰:“卿揣魏博若符契。”李吉甫請遣中使宣慰以觀其變,李絳曰:“不可。今田興奉其土地兵眾,坐待詔命,不乘此際推心撫納,結以大恩,必待敕使至彼,持將士表來為請節鉞,然后與之,則是恩出于下,非出于上,將士為重,朝廷為輕,其感戴之心亦非今日之比也。機會一失,悔之無及!”吉甫素與樞密使梁守謙相結,守謙亦為之言于上曰:“故事,皆遣中使宣勞。今此鎮獨無,恐更不諭。”言恐其更不諭上意也。上竟遣中使張忠順如魏博宣慰,欲俟其還而議之。[7]7695

上述史料反映李吉甫與梁守謙關系和諧,在政治上屬于合作關系。此外,諸史多記“時議者以吉甫通于承璀,故絳尤惡之”[4]4287,“宰臣李吉甫自淮南重入,托身于承璀”[8]等信息,反映出李吉甫與宦官群體是友好的政治奧援關系。

綜上所論,李吉甫出鎮淮南之事并非如諸史所言與朝官和宦官的排擠有關,而是憲宗有意識、有目的地主動安排吉甫出鎮淮南。這是憲宗除武力手段削藩外所采用“軟實力”的方式經略藩鎮。李吉甫被選中的原因,除了其是位高權重的宰相外,還因為其是支持憲宗削藩的主力,且具有“留滯江淮十五余年,備詳閭里疾苦。及是為相,患方鎮貪恣”[4]3993的經歷,故得以出鎮“國命”的淮南藩鎮。需指出,憲宗朝宰相出鎮地方,并非以往充斥著貶謫意味,反而在一定程度上是一件榮耀之事,即暗含著能臣經營地方、替君分憂的深層含義。

吉甫出鎮淮南三年,于元和六年(811)返還中樞執政。之后,李鄘、衛次公和李夷簡等中央文官于元和年間陸續接任淮南節帥之職。此三人中,元和六年,李鄘從中央高層文官刑部尚書之職官出任淮南節度使,后來在元和十二年(817)征拜為門下侍郞、同平章事,從淮南節度使晉升為宰相,返還中央。而衛次公和李夷簡是從宰相之位出任淮南節帥。雖然《新唐書·宰相表》諸書未把衛次公納入宰相行列,但衛次公在出鎮淮南之前,已被憲宗任命為宰相。《舊唐書·衛次公傳》記載:“上方命為相,已命翰林學士王涯草詔,時淮夷宿兵歲久,次公累疏請罷。會有捷書至,相詔方出,憲宗令追之,遂出為淮南節度使、檢校工部尚書,兼揚州大都督府長史、御史大夫。”[4]4180說明衛次公出鎮淮南之前,翰林學士已完成對衛次公任相的草詔,其任相手續在流程上已完成關鍵步驟,只需皇帝頒發詔令即可名正言順。然而,衛次公未等到任相詔書的頒發,便被調往淮南。頗為疑惑的是,為何淮西捷書一到,憲宗便立即改遣即將任相的衛次公出鎮淮南?且于眾多中央朝官中,憲宗為何選中衛次公呢?

元和九年(814)九月,淮西節度使吳少誠去世。其子吳元濟匿喪請求繼位,唐廷不允,于是掀起了淮西之戰。然而,從元和九年至十二年,唐廷用時3年仍未攻克淮西,軍民負擔越發沉重,厭戰情緒彌漫。李逢吉等宰相上諫罷兵,唯獨裴度請求親自督戰。在舉國上下厭戰的情勢下,抱有平藩雄圖的憲宗力排眾議,同意裴度出戰的請求,并于同年八月親臨通化門為裴度赴淮西餞行。裴度不負眾望,僅用三月便戡除淮西之亂。唐軍戰勝捷書送至京師,憲宗便開始調整地方節帥的任命,譬如以文官馬總代替裴度任淮西節度使、文官衛次公代替李鄘任淮南節度使。在唐蔡戰爭時,馬總跟隨裴度征戰,故戰后其出任淮西節帥屬于情理之中。至于淮南地區,憲宗征拜淮南節帥李鄘為相,以宰相衛次公出鎮淮南,此事表面上是為了獎擢李鄘而進行的官員遷轉。但值得玩味的是,平定淮西的捷書一到,憲宗便于當日緊急調整淮南節帥,此舉透露出憲宗調換淮南節帥的緊迫性。此外,在唐蔡戰爭時,衛次公曾多次上疏請諫罷兵,持綏靖藩鎮的態度。然唐蔡戰爭結束后,憲宗于眾多儒臣中擇選衛次公出鎮淮南,此決策隱微反映因其倡導罷兵、提倡溫和撫綏的方式符合憲宗經營戰后淮南發展的理念。可見,戰后憲宗從武力出兵轉變為溫和經營藩鎮的方式,體現出帝王“平亂責武臣,守成責儒臣”[3]3996的執政觀念。

四、黃巢起義沖擊下節帥儒臣化策略的廢除

肅宗朝肇始的淮南節帥儒臣化策略被后世皇帝沿襲,并在憲宗朝發展到頂峰。據表1可知,淮南節帥主要是由文官擔任,在乾符六年前,淮南節帥僅有一次由武將擔任節帥的案例。咸通十年(869),為平息龐勛之亂,唐廷派遣神策軍出身的武將馬舉擔任淮南節帥。但馬舉在淮南任帥僅一年,鏟除動亂后,便被儒臣李蔚代替。從動亂時擇武將任帥,到戰后續以儒臣為帥,說明唐廷有意識的實施淮南節帥儒臣化策略。特殊動亂時期,以武將為帥只是唐廷應對危機的權宜之計,而儒臣為帥才是唐廷推行的長久策略。馬舉之后,唐廷再次擇選武將出任淮南節帥是在乾符六年,即委任高駢為淮南節度使,而唐廷這一決策肇始了武將擔任淮南節帥的模式。

乾符三年(876),河南發生水災,王仙芝、黃巢等蜂擁起義。乾符五年(878),黃巢向唐廷奏請節鉞,求任廣州節度使,企圖獲得掌管嶺南政權的合法性,但遭到唐廷拒絕,黃巢憤而大肆滋擾南方地區。乾符六年,唐廷改變既往以文官出任南方節帥的模式,嶺南東道、浙西、浙東、福建、鄂岳、湖南和淮南等南方節帥均被調換成武將出身的劉巨容、周寶、柳韜、鄭鎰、崔紹、李係和高駢,此策意在通過武將平定地方動亂。

《驚聽錄》直言:“朝廷議駢以文以武,國之名將,今此黃巢,必喪于淮海也”(23)轉引自《資治通鑒》卷253“僖宗廣明元年七月注條”,8229頁。,表明高駢在唐廷對抗黃巢亂黨的契機下,承朝命安排得以出任淮南節帥。初到淮南,高駢便“供進漆器一萬五千九百三十五”[9],急于向唐廷展示其子牟之心。但是,隨著政治形勢的轉變,高駢與唐廷的關系亦隨之變化。廣明元年(880),黃巢之黨北趨江淮,高駢起初準備出兵防御,然聽信部下呂用之所言:“相公勛業高矣,妖賊未殄,朝廷已有間言。賊若蕩平,則威望震主,功居不賞,公安稅駕耶?為公良畫,莫若觀釁,自求多福”,便采取保守的“握兵保境”方式消極應對黃巢亂黨[2]4704-4705,讓亂黨順利通過揚州,北趨河洛。亦如胡耀飛所言,高駢消極應對黃巢之黨的態度,與高氏本身的經歷有關(24)參見胡耀飛《黃巢起義對晚唐藩鎮割據的影響》,載于《文史哲》2017年第4期。。神策軍出身的高駢多年來一直在秦州、天平、鎮海、劍南西川等各個藩鎮遷轉不定,所以其到淮南之初,尚未擁有長期任職或企圖占據該地的想法;且在廣明元年十二月僖宗遷播前,皇帝權威還未徹底淪喪,依然是政治核心,法統所在,是藩臣權力的法理依據(25)參見陳燁軒《高駢的野心——晚唐的朝廷、淮南節度使和揚州社會》,載于《中華文史論叢》2020年第4期。,所以高駢還未有割據地方的想法,其消極應敵的態度只是一種自我保護的方式。

隨著起義軍的猛烈進攻,唐廷勢力越發孱弱、權威逐步失墜,而高駢在淮南的勢力漸強、權威益盛。兩者勢力在短期內急劇變化導致兩者的關系隨之改變,高駢由此前的恭順變為跋扈。史乘均言,中和二年(882),唐廷指責高駢勤王不力,罷其都統、鹽鐵使等職務。隨后,高駢上表謾言毀謗唐廷安排接任其權職的王鐸和崔安潛,質疑唐廷應對黃巢起義的舉措,并斷絕貢賦,由是兩者齟齬不合(26)關于高駢上表質疑唐廷抗敵策略之事,詳見于《舊唐書》卷132《高駢傳》,第4705-4711頁;《新唐書》卷224《高駢傳》,第6395-6396頁;《資治通鑒》卷225“僖宗中和二年正月條注”,第8261-8262頁。。諸史根據高駢上表及其與唐廷對抗之事,將其書寫為叛逆之臣。20世紀中葉以來,學者們對正史所書高駢形象重新解讀。孫永如指出,因為兩《唐書》《資治通鑒》諸書所寫高駢事略,錯誤地取材于對高駢對立的《廣陵妖亂記》,所以誤將高駢形象書寫為叛逆的妖魔(27)參見孫永如《高駢史事考辨》,收入史念海主編《唐史論叢》(5),三秦出版社1990年版,第220-221頁。。陳燁軒則通過晚唐《李推賢墓志》(28)參見周紹良《唐代墓志匯編》,上海古籍出版社1992年版,第2480-2481頁。及《唐故渤海縣太君高氏墓志銘并序》(29)參見吳鋼《全唐文補遺》(5),三秦出版社1998年版,第56-57頁。的記載,得出晚唐民眾對高駢持正向評價的結論(30)參見陳燁軒《高駢的野心——晚唐的朝廷、淮南節度使和揚州社會》,載于《中華文史論叢》2020年第4期。。實際上,晚唐時期地方節帥叛逆者觸目皆是,并非僅有高駢。高駢對唐廷態度的轉變,是晚唐政治環境下的選擇,無需為之辯白。高駢于光啟三年(887)去世,但在其去世之前,淮南藩鎮與中央的關系已產生裂痕。《資治通鑒》記載:“(光啟元年)藩鎮各專租稅,河南北、江、淮無復上供,三司轉運無調發之所,度支惟收京畿、同、華、鳳翔等數州租稅,不能贍”[7]8321,說明高駢去世之前,淮南地區已從“為國命”轉變為不納貢賦。另外,光啟元年(885)唐廷朝命已不及淮南。高駢作為淮南地區的政、軍、財大權掌控者,淮南與中央關系便是高駢與唐廷關系的反映。因此,站在官方立場而言,高駢的行為完全屬于叛逆者之類。

質言之,唐廷起初派遣大將高駢出鎮淮南,意在實施同于馬舉出任淮南節帥的策略,即“平亂責武臣”。然而,隨著高駢在淮南勢力逐漸增強,權威日隆,也培植了自己的親信,其對唐廷的態度亦隨之改變,連帶著淮南地區與中央關系惡化,由此前聽命于唐廷變為割據一方。在武人高駢的統治下,武將勢力在淮南藩鎮日益強大,致使該鎮由此前文官統治管理的模式變為武人操縱的局面。

光啟三年,高駢被部下畢師鐸所殺,淮南藩鎮內部發生兵亂,秦彥、楊行密等武人通過武力征服的方式繼任淮南節帥之位。此后,淮南節帥均由武將擔任,并且是通過武力征服的方式獲得。其實,經過黃巢起義的沖擊后,武人勢力抬頭,全國藩鎮長官逐步完成武帥化,且地方藩帥的繼任逐漸由唐廷授命轉變為擅立,正如王壽南所統計的情況,僖宗朝藩鎮節帥由朝命安排者有152人,昭宗朝降為9人,至哀帝朝則為0人,且通過擁兵據位與強藩授命的武將節帥逐漸變多(31)參見王壽南《唐代藩鎮與中央關系之研究》,大化書局1978年版,第74頁。。因此,與其說唐廷于乾符六年調整節帥的決定結束了以往創建的節帥儒臣化策略,毋寧言是黃巢起義擊碎了唐廷此策略。“順地”節帥由文官擔任徹底變成武將把持,全國藩鎮節帥形成統一的武將化特質,開啟了唐末五代以朱全忠、李克用、王建為首的強藩節帥們主導政局、開邦建國的混亂割據時代。

概而言之,安史亂后,武人擔任地方節度使,成為藩鎮節帥繼任的基本模式,使得節度使呈現出武質化的特征。但基于收攏權力、重振中央聲威、恢復地方秩序、保障稅賦供給等需要,唐廷有意打破武人任藩鎮節帥的既定框架,安排文官出任節帥。肅宗即位之初,便以文官高適出任淮南節帥,打破武人為節帥的傳統,采用了地方節帥儒臣化的策略。此策略被唐代后世皇帝采納,并在憲宗元和朝發展到頂峰。然而,經過黃巢起義的沖擊,地方秩序失控,唐廷被迫恢復武人為帥的傳統。

淮南節帥儒臣化的個案,是中晚唐時期唐廷實施地方儒臣化策略的一個縮影。有唐一代,除了淮南藩鎮呈現出節帥儒臣化的特征外,荊南、湖南、浙東、浙西、山南東道、山南西道、劍南東川、劍南西川、宣歙、宣武、天平和鳳翔等藩鎮亦彰顯此特征。這些具有儒帥化特征的藩鎮,在黃巢起義前,大體上屬于“順地”藩鎮,對維護唐帝國的生存發展具有顯性作用,譬如江淮藩鎮因財富豐贍,而成為唐帝國的經濟命脈;宣武和天平兩鎮毗鄰割據跋扈的河朔藩鎮,能起到防御跋扈藩鎮的作用;鳳翔靠近京師,起到拱衛京師的作用;山南西道和劍南兩川除了經濟富庶,還鄰近吐蕃等邊境之地,具有供養帝國和抵御邊境的雙重作用。因此,唐廷有意安排文官出任這些在經濟、軍事防御和政治上具有顯著作用的“順地”藩鎮節帥,旨在利用儒臣收攏地方權力,防止武人專制跋扈的特質會導致地方勢力坐大,從而導致地方失控。乾符六年,唐廷以武人出任地方節帥,打破了其創建的節帥儒臣化策略,再加上黃巢起義的猛烈沖擊,唐廷徹底失去控馭地方的能力,繇是開啟了朱溫等武人藩帥通過武力征服的方式,主導唐末五代政局的發展。而宋廷鑒于唐末五代武人跋扈和地方秩序失控的歷史,通過以儒為帥的策略及以文馭武的規則,建立起了文臣統兵的傳統(32)參見陳峰《宋代文武關系演變的歷史軌跡》,載于《中國社會科學報》2022年7月26日。。