道教對唐朝正統史觀與禮制的影響

——也談天寶年間的先代帝王祭禮

田成浩

(山東師范大學 齊魯文化研究院,濟南 250014)

先代帝王祭禮,指古代政權祭祀前朝往代君主的禮儀制度。唐朝在顯慶、開元、天寶年間都曾設計過常祀先代帝王的禮制。其中,天寶年間的先代帝王祭禮與顯慶、開元年間的制度明顯不同,與唐朝之后的同類祭禮相比也有很大差異,可謂極其特殊。其特殊之處表現在三個方面:祭祀對象的起點在三皇五帝之前,祭祀地點分布在國都長安與先代政權的“肇跡之處”,在“肇跡之處”祭祀行禮時不用牲牢作祭品。

圍繞天寶年間先代帝王祭禮的研究還有待進一步深入。明人丘濬《大學衍義補》、清人秦蕙田《五禮通考》對相關史料已有梳理、評議(1)參見丘濬《大學衍義補》,影印文淵閣《四庫全書》第712冊,臺灣商務印書館1983年版,第720-721頁。(2)參見秦蕙田《五禮通考》,影印文淵閣《四庫全書》第137冊,臺灣商務印書館1983年版,第775-776頁。。雷聞分析指出,天寶年間的祭祀地點與祭祀對象既反映出先代帝王祭禮自隋朝以來的發展趨勢,即祭祀對象的性質從“圣賢”向“帝王”轉折,又體現出唐朝對北朝正統地位的承認(3)參見雷聞《郊廟之外:隋唐國家祭祀與宗教》,生活·讀書·新知三聯書店2009年版,第83-84頁。。呂博也根據祭祀對象闡述唐朝對于正統歷史脈絡的建構(4)參見呂博《唐代德運之爭與正統問題——以“二王三恪”為線索》,載于《中國史研究》2012年第4期。。廖宜方則主張祭祀地點反映出中古政權“實際主義的王權觀”[1]561,并認為三皇及其之前的君主最接近世界秩序的起源(“道”),故在唐朝崇奉道教時進入先代帝王祭禮(5)參見廖宜方《王權的祭典:傳統中國的帝王崇拜》(繁體字版),臺大出版中心2020年版,第179-185頁。(6)參見廖宜方《王權的祭典:傳統中國的帝王崇拜》(簡體字版),浙江古籍出版社2022年版,第158-165頁。。學者們圍繞相關問題已從不同角度有所研究,這為本文的探討奠定了很好的基礎。

筆者認為,如能在學界已有見解的基礎上,對祭祀對象、祭品與祭祀地點進一步深入剖析,則能合理地解釋天寶年間先代帝王祭禮特殊性的成因,進而深入認識唐玄宗時期禮制設計的歷史文化背景。

一、天寶年間先代帝王祭禮的特殊性

(一)基本內容

天寶年間的先代帝王祭禮是分兩步形成的。

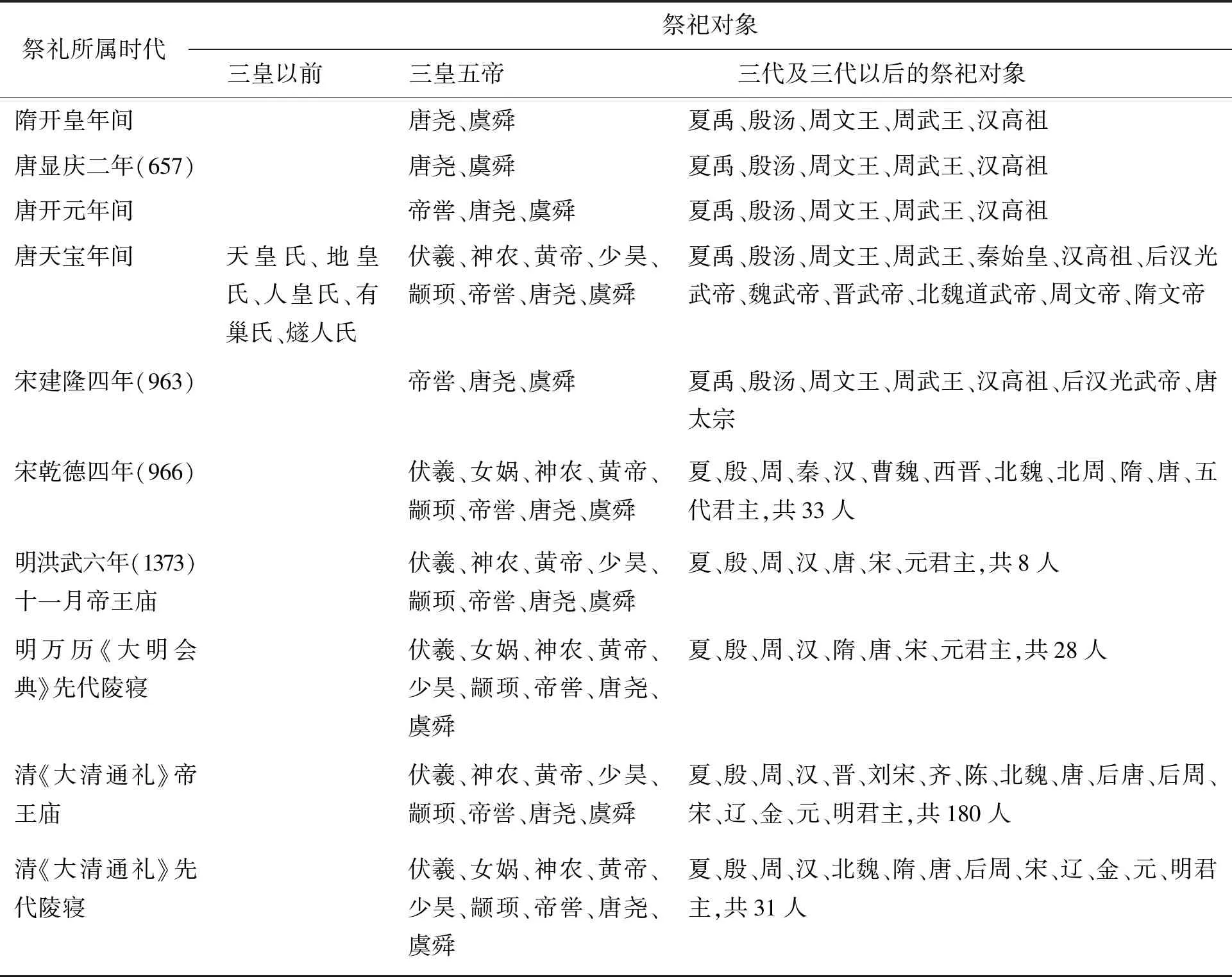

天寶六載(747),唐朝在長安為三皇五帝立廟,安排祭祀事務。該年正月戊子《南郊制》中有“其三皇宜置一廟,五帝亦置一廟,即令所司卜擇吉地營建,仍以時致祭,其廟令太常寺檢校。”[2]《唐會要》對此有詳細記載:“其樂器請用宮懸,祭請用少牢,仍以春秋二時致享,共置令丞,令太常寺檢校。”[3]430“共置令丞”,也說明三皇、五帝分置二廟。《唐會要》還收錄了三皇五帝名單,詳見表1。

表1 不同時期先代帝王祭禮的祭祀對象

次年(748),唐朝在長安為三皇之前的“上古之君”立廟,并在“歷代帝王肇跡之處”為前朝往代的開國君主立廟。《天寶七載冊尊號赦》要求:“其三皇已前帝王,宜于京城共置一廟,仍與三皇五帝廟相近,以時致祭。”[4]52同時規定:“其歷代帝王肇跡之處,未有祠宇者,宜令所由郡量置一廟,以時享祭。”[4]52《唐會要》對此也有詳細記載。“三皇已前帝王”指天皇氏、地皇氏、人皇氏、有巢氏、燧人氏,“其祭料及樂,請準三皇五帝廟,以春秋二時享祭”[3]430。在“肇跡之處”立廟的祭祀對象為夏禹至隋文帝共12人(詳情見表1)。祭祀方法是“令郡縣長官春秋二時擇日,粢盛、蔬饌、時果配酒脯,潔誠致祭”[3]431。

經過天寶六載、七載,一套完整的祭祀系統出現了。祭祀對象有天皇氏等“上古之君”5人、三皇五帝8人、夏至隋開國君主12人,共25人。“上古之君”與三皇五帝在長安立廟,祭祀事務由太常寺管理,春秋兩祭,牲用少牢。夏至隋開國君主在各自的“肇跡之處”立廟,祭祀事務由當地長官負責,春秋兩祭,祭品為“粢盛、蔬饌、時果配酒脯”。

(二)特殊之處

通過比較天寶年間的先代帝王祭禮與其他時代的同類祭禮可知,天寶年間的制度在祭祀對象、祭品、祭祀地點三個方面都有自己的獨特之處。

首先,祭祀對象以天皇氏等五人為始。現將不同時代先代帝王祭禮的祭祀對象進行羅列、對比,如表1所示(7)表1的信息來源如下:隋開皇年間關于先代帝王祭禮的設計,見于魏徵、令狐德棻《隋書》卷7《禮儀志二》,中華書局1973年版,第136-137頁。唐顯慶年間設計的祭祀對象,見于劉昫《舊唐書》卷24《禮儀志四》,中華書局1975年版,第915頁。唐開元年間設計的祭祀對象,見于蕭嵩等撰《大唐開元禮》卷1《序例上·神位》,影印文淵閣《四庫全書》第646冊,臺灣商務印書館1983年版,第44頁下欄。唐天寶年間設計的祭祀對象,見于王溥《唐會要》卷22《前代帝王》,中華書局1955年版,第430-431頁。宋建隆四年設計的祭祀對象,見于《宋大詔令集》卷156《前代帝王三年一享詔》,中華書局1962年版,第585頁。宋乾德四年設計的先代帝王祭禮,將先代帝王分為四等,其中,第一等16人、第二等10人、第三等15人屬于常祀對象,第四等只保護陵墓,不予祭祀。因此,第四等人選不再計入表1中。詳情見《宋大詔令集》卷156《前代帝王置守陵戶禁樵采祭享詔》,中華書局1962年版,第585-586頁。明洪武六年十一月歷代帝王廟的祭祀對象,見于《明太祖實錄》卷86,洪武六年十一月壬寅,歷史語言研究所1962年校印本,第1538頁。明萬歷《大明會典》中的先代陵寢,見于申時行等修、趙用賢等纂《大明會典》卷93《有司祀典上·陵寢》,《續修四庫全書》第790冊,上海古籍出版社2002年版,第627-597頁。《大清通禮》中歷代帝王廟的祭祀對象,見于來保、李玉鳴《大清通禮》卷9《吉禮·歷代帝王》,影印文淵閣《四庫全書》第655冊,第157頁上欄-第158頁上欄。《大清通禮》中的先代陵寢見于《大清通禮》卷9《吉禮·歷代帝王》,影印文淵閣《四庫全書》第655冊,臺灣商務印書館1983年版,第168頁下欄-169頁上欄。。因先代帝王祭禮從隋開皇年間起才成為國家祀典中獨立的常祀項目(8)參見丘濬《大學衍義補》,影印文淵閣《四庫全書》第712冊,臺灣商務印書館1983年版,第720-721頁。,故本文將比較范圍限定在隋以后。

天寶年間先代帝王祭禮的“歷史起點”,與其他時代同類祭禮明顯不同。隋開皇年間、唐顯慶與開元年間、宋建隆四年設計的先代帝王祭禮,都以五帝中的帝嚳或唐堯為始。宋乾德四年祭祀的先代帝王以及明清時期的歷代帝王廟、先代陵寢,都以伏羲、神農等三皇五帝為始。而天寶年間,唐朝在三皇五帝之前還祭祀天皇氏、地皇氏等五位“上古之君”。

由上可知,多數先代帝王祭禮都以三皇五帝作為祭祀對象的開端,而天寶年間先代帝王祭禮對“歷史起點”的追述則比三皇五帝還要早。

其次,祭品有別于傳統的牲牢。天寶年間祭祀先代帝王的方法因地點不同而分為兩種:一方面,在長安立廟的三皇五帝每年春秋兩祭,祭品用少牢(羊豕)。“三皇已前帝王廟”,“其祭料及樂,請準三皇五帝廟,以春秋二時享祭”[3]430。祭品比照三皇五帝廟處理。另一方面,在“歷代帝王肇跡之處”立廟的夏至隋12位君主,也是春秋兩祭,但祭品為“粢盛、蔬饌、時果配酒脯”[3]431,與在長安使用的少牢明顯不同。

其他時代的先代帝王祭禮都以牲牢為祭品。隋開皇年間祭祀先代帝王,“各以一太牢而無樂”[5]137。唐顯慶二年(657)的設計是“帝王合與日月同例”[6]。從永徽四年(653)頒行《唐律疏議》看,日月屬于唐朝祀典的中祀項目(9)參見長孫無忌等《唐律疏議》,影印文淵閣《四庫全書》第672冊,臺灣商務印書館1983年版,第135頁。,祭品用牲牢(10)《唐律疏議》卷9《職制》中“大祀不預申期”名例規定了大祀項目“牲牢玉帛之屬不如法”的懲罰措施。參見長孫無忌等奉敕撰《唐律疏議》卷9《職制上》,影印文淵閣《四庫全書》第672冊,臺灣商務印書館1983年版,第134頁上欄。可知中祀、小祀項目同樣以牲牢為祭品。。唐《開元禮》規定,祭祀先代帝王的祭品為太牢(11)參見蕭嵩等《大唐開元禮》,影印文淵閣《四庫全書》第646冊,臺灣商務印書館1983年版,第47頁。。宋建隆四年(963)《前代帝王三年一享詔》規定祭品用“羊豕”,即少牢(12)參見佚名《宋大詔令集》,中華書局1962年版,第585頁。。宋乾德四年(966)將先代帝王劃分為四等,前三等依次為“歲春秋祠以太牢”“歲一享以太牢”“三年一祭以太牢”[7]。明朝祭祀國都的歷代帝王廟,使用太牢(13)參見申時行等修、趙用賢等纂《大明會典》,《續修四庫全書》790冊,上海古籍出版社2002年版,第596-597頁。。據《大清通禮》,清朝祭祀歷代帝王廟,使用太牢;直省專祭先代陵寢時,使用少牢(14)參見來保、李玉鳴 《大清通禮》,影印文淵閣《四庫全書》第655冊,臺灣商務印書館1983年版,第159、170頁。。由上可知,天寶年間在“歷代帝王肇跡之處”祭廟所用的“粢盛、蔬饌、時果配酒脯”,明顯與傳統的牲牢不同。

最后,祭祀地點與其他時代的同類祭禮也不相同。關于先代帝王祭禮的行禮地點,學界已有過梳理探討。廖宜方按照祭祀地點的不同將先代帝王祭禮的沿革劃分為四個階段:北魏太和年間至唐開元年間的祭祀地點在“各朝的定都之地”,唐天寶年間在“各朝的肇跡之處”,宋太祖起在“各個帝王的陵墓”[1]511-512,明初起“在當朝首都創立一廟,合祭歷代帝王”[1]537。需要說明的是,北魏太和十六年(492)出現的常祀堯、舜、禹、周公、孔子之禮,并非專祀先代帝王的制度,且在北朝沒有被沿用下去。從隋朝起,先代帝王祭禮開始為歷朝沿用、發展。自明初創建歷代帝王廟以后,先代帝王祭禮分成了兩部分:國都的歷代帝王廟祭禮與各地的先代帝王陵寢祭禮,兩者的祭祀對象各成譜系,彼此獨立。

基于以上認識,現將各個時期先代帝王祭禮的行禮地點梳理如下:隋開皇年間與唐顯慶、開元年間出現的三種先代帝王祭禮,按照廖宜方的觀點,是在先代政權的都城施祭。北宋乾德四年設計的先代帝王祭禮是在祭祀對象的陵墓行禮,明、清兩朝都沿用祭祀先代帝王陵寢的禮制。明、清兩朝還在國都為先代帝王立總廟,集中祭祀。

而反觀唐天寶年間的先代帝王祭禮,它的行禮地點分散在長安以及各地的“歷代帝王肇跡之處”。所謂的“歷代帝王肇跡之處”,既非先代政權的都城,也非先代帝王的陵墓。而且,古代政權在“肇跡之處”祭祀先代帝王的常祀制度,有且只有天寶年間這一例。

總之,縱觀先代帝王祭禮的沿革史,唐天寶年間的禮制設計在祭祀對象、祭品、祭祀地點三個方面,都與其他時代有著明顯差別。

筆者認為,天寶年間先代帝王祭禮的特殊性是受道教影響的結果。關于唐玄宗時期國家禮制與道教的關系,學界已有深入探討。雷聞以五岳真君祠為著眼點,考察道教人物改造國家祭禮的嘗試(15)參見雷聞《五岳真君祠與唐代國家祭祀》,收入榮新江主編《唐代宗教信仰與社會》,上海辭書出版社2003年版,第35-83頁。。吳麗娛指出,開元后期與天寶年間,唐朝“在傳統儒學理論支配的國家祭祀外,另建了代表皇帝個人崇拜的道教祭祀”[8]。白照杰認為,唐玄宗時期,“道教要素成為國家意識的組成部分,道教圣跡進入國家祭祀體系”,體現出“大唐禮制的文化多元性特征”[9]。天寶年間先代帝王祭禮就是在這種歷史背景下產生的。下文做詳細分析。

二、天皇氏、地皇氏、人皇氏與道教古史觀

學界對天寶年間先代帝王祭禮的祭祀對象已有探討。關于祭祀對象的選擇,呂博梳理了“上古蒙昧時代如何經中古走向李唐的歷史”,代表唐朝“對于歷史發展脈絡以及天命轉移秩序的認定”,彰顯了唐朝對于北朝正統的承襲[10]。此為不刊之論。廖宜方結合唐朝崇奉道教、皇室尊老子為始祖、司馬貞撰作《三皇本紀》等史事,認為三皇(伏羲、神農、黃帝)、五帝是王權統治的起源;三皇五帝及其之前的上古君主最接近“道”;先代帝王祭禮以他們為開端,意在強調王權在文明初始以來的作用(16)參見廖宜方《王權的祭典:傳統中國的帝王崇拜》(繁體字版),臺大出版中心2020年版,第179-185頁;廖宜方《王權的祭典:傳統中國的帝王崇拜》(簡體字版),浙江古籍出版社2022年版,第158-165頁。。可以說,廖宜方已經注意到了道教對天寶年間先代帝王祭禮的影響,但并未論述清楚。

實際上,這個問題的肯綮之處不在三皇五帝,而在天皇氏、地皇氏、人皇氏。上古之初有天、地、人三皇的說法原本出自緯書,后來進入道教文獻并成為道教對于上古歷史的描述。為了與唐朝皇室的“血緣祖先”道祖老子相呼應,這套道教的上古史觀被引入先代帝王祭禮中,以啟示后繼者對唐朝廷“政治祖先”(17)魏侯瑋(Howard J. Wechsler)認為,與現任統治者的血緣祖先相對,以往朝代的君主可以視作現任統治者的“政治祖先”,“現任統治者與其政治祖先之間的認同”能夠對現政權起到“支持作用”,有助于標榜現政權的合法性。參看Howard J. Wechsler, Offerings of Jade and Silk: Ritual and Symbol in the Legitimation of the T’ang Dynasty, New Haven: Yale University Press, 1985, p135-141.的崇敬。

天皇氏至燧人氏五代更迭的歷史敘事,就筆者目力所及,最早出現在唐初的《藝文類聚》中。《藝文類聚》是唐高祖命歐陽詢編纂的類書。該書卷11《帝王部》以此五人為始,而后接敘“太昊庖羲氏”等等(18)參見歐陽詢《藝文類聚》,汪紹楹校,上海古籍出版社1982年版,第198、206-208頁。。易言之,在唐初官修類書中,伏羲以前的古帝王序列便已如此。這個序列還被開元年間的另一部官修類書《初學記》所沿用(19)參見徐堅等《初學記》,中華書局1962年版,第195頁。。而且,《初學記》是供皇子著文索句用的參考書。由此可見,天皇氏至燧人氏五代更迭的上古史觀,一直得到唐朝官方的認可。

將天皇氏、地皇氏、人皇氏作為歷史開端的最早君主,源于讖緯著作。據《藝文類聚》《初學記》輯錄,記載這個古史序列的文獻主要有《始學篇》《三五歷紀》《遁甲開山圖》等,今天多已散佚。《始學篇》為三國吳人項峻所作。原書“深受讖緯的影響,有古史傳說的成分,也記錄了先朝掌故”[11],在隋唐時期便已亡佚。《三五歷紀》為三國吳人徐整所作,《玉函山房輯佚書》輯錄了該書的部分內容(20)參見徐整《三五歷紀》,馬國翰輯《玉函山房輯佚書》卷63,長沙嫏嬛館1883年版,第72-73頁。。盤古、天皇氏至人皇氏的序列尚見于其中。《遁甲開山圖》不知何人所作,有清人黃奭的輯本存世,地皇、人皇尚見于其中(21)參見《遁甲開山圖》,收入黃奭輯《黃氏逸書考》第53冊《附讖·逸書考》,清道光刻本,1934補刻本,第2頁。。總之,這些文獻與讖緯關聯密切。

因此,上古有天、地、人三皇的說法被學界稱為“緯書之三皇說”。顧頡剛先生、楊向奎先生在《三皇考》中考證天、地、人三皇的由來,認為它“絕不是原始的神話,而是術數與理性綜合編成的”;其原型是《史記·秦始皇本紀》中的“天皇、地皇、泰皇”;到了緯書中,“人皇占據了泰皇的地位”[12]。呂思勉先生《三皇五帝考》將《始學篇》《三五歷紀》《遁甲開山圖》等涉及天、地、人三皇的說法列入“緯書之三皇說”中(22)參見呂思勉、童書業《古史辨》第7冊(中),上海古籍出版社1982年版,第345頁。。

“緯書之三皇說”后來被道教吸納。顧頡剛先生《三皇考》對此已有留意,但沒有細究吸納的時間。實際上,東漢《太平經》就已經吸收此說,其中的“鈔壬部”論述“皇道、帝道、王道、霸道起源”時便談及天、地、人三皇(23)參見王明《太平經合校》,中華書局1960年版,第707頁。。北周的《無上秘要》是目前所知最早的道教類書。該書卷6《帝王品》收錄有《三皇經》關于開辟之初天、地、人三皇更迭的說法(24)參見北周武帝宇文邕敕編《無上秘要》《續修四庫全書》第1292冊,上海古籍出版社2002年版,第345-346頁。。北宋前期的《云笈七簽》是對官修道書集成《大宋天宮寶藏》的擇要編輯。其中收錄的《天尊老君名號歷劫經略》,記載了盤古與天、地、人三皇用老君所授經書開辟造物、治理天下的事跡(25)參見張君房《云笈七簽》,影印文淵閣《四庫全書》第1060冊,臺灣商務印書館1983年版,第25-26頁。。顧頡剛先生《三皇考》尚且征引此文獻,但未考證其成書時間。有學者指出,《天尊老君名號歷劫經略》是“南北朝后期天師派的道書”[13]。所以,“緯書之三皇說”早在隋朝之前就被一些道教典籍吸收,用以詮釋道教視野中的上古歷史。

天皇氏、地皇氏、人皇氏銜接有巢氏、燧人氏的古史序列又是從何而來?因筆者目力所限,一時未能查清,目前所見的最早文獻就是《藝文類聚》。有巢氏、燧人氏最早出現在《韓非子·五蠹》中,因為他們解決了上古民眾的安居、飲食問題,“而民悅之,使王天下”[14]。那么,這個順序可以理解為:道教的天、地、人三皇,代表開辟之初的歷史階段;有巢氏、燧人氏,代表先民解決基本生存問題的歷史階段;從三皇五帝起,歷代正統王朝更迭,一直延續到隋朝。

天、地、人三皇下接有巢氏、燧人氏的古史序列,影響頗廣。至少,古代學人不質疑這個更迭順序。北宋司馬光認為:“伏羲之前為天子者,其有無不可知也。如天皇、地皇、人皇、有巢、燧人之類,雖于傳記有之,語多迂怪,事不經見。臣不敢引。”[15]再如,南宋胡宏編著《皇王大紀》,也按照這個順序敘述伏羲之前的古史(26)參見胡宏《皇王大紀》,影印文淵閣《四庫全書》第313冊,臺灣商務印書館1983年版,第10-13頁。。

將道教古史觀中的上古之君作為歷史開端,與唐玄宗設計的皇室始祖廟相呼應。天寶二年(743),唐朝追尊老子為“大圣祖玄元皇帝”,追尊其父母為先天太皇、太后。吳麗娛指出,顯慶至開元時期,唐朝在國家祀典中取消了感生帝祭祀,導致唐朝皇室來源的合法性出現缺環;而“天寶中道教天帝祖宗的登場”“從根本上是對感生帝祭祀的一種取代”“‘家天下’王朝對天帝祖宗的祭祀,不但是通過儒家始祖廟,更是通過道教和老子來擴充……皇權因此被突出和神化。”[16]筆者認為,天寶年間的先代帝王祭禮用道教古史觀來追述歷史源頭,重塑正統脈絡,正是以此為背景。

將道教的天皇氏、地皇氏、人皇氏作為歷史開端,就是用道教古史觀來重新建構正統地位的傳承脈絡。三皇五帝的古史觀出自儒經偽孔傳《古文尚書》,與道教無關。如果先代帝王以三皇五帝為開端,便無法與唐朝皇室的道教始祖相呼應。

所以,天寶年間先代帝王祭禮蘊含的政治話語是,正統王朝的開端(道教天、地、人三皇)與李唐皇室的始祖(道祖老子)相呼應。道教天、地、人三皇肇開正統之始,道祖老子的后裔唐朝皇室充當正統的最終接續者。正統脈絡的一始一終都與道教密不可分,都是道教色彩渲染下的歷史。唐朝受道法護佑、天命所歸的政治宣示,躍然祀典之上。

三、祭品采用道教醮儀的規定

天寶年間先代帝王祭禮同時包含了儒家與道教的祭祀方法。“三皇已前帝王廟”與三皇五帝廟位處國都,使用儒家的祭祀方法;夏至隋開國君主12人分散在各地,使用道教的祭祀方法。下面來詳細分析:

“三皇已前帝王廟”和三皇五帝廟的祭祀事務由中央太常寺負責管理。三皇五帝廟,“其樂器請用宮懸,祭請用少牢,仍以春秋二時致享”,并且“置令丞,令太常寺檢校”[3]430。天皇氏等五位“上古之君”,“其祭料及樂,請準三皇五帝廟,以春秋二時享祭”[3]430。所以,“三皇已前帝王廟”和三皇五帝廟都用牲牢作祭品,符合儒經規定的祭祀傳統。

夏至隋12位開國君主,“令郡縣長官春秋二時擇日,粢盛、蔬饌、時果配酒脯,潔誠致祭。”[3]431“粢盛”是糧食谷物,“蔬饌、時果”皆是素食,“脯”為肉干,再連同“潔誠致祭”,都表明祭品不見血腥。這不是儒家的牲牢,而是道教醮儀中的祭品。

“醮”就是道教的祭祀。《隋書·經籍志》解釋“醮”:“夜中,于星辰之下,陳設酒脯餅餌幣物,歷祀天皇太一,祀五星列宿,為書如上章之儀以奏之,名之為醮。”[5]1092-1093現代學者考察認為:“醮是備香花燈燭,果酒茶湯,降天地,致萬神,禳災禱福,兼利天下。”[17]所以,醮儀用果蔬等素食、不見血的“脯”取代了儒家的牲牢。

天寶年間采用道教醮儀的祭品祭祀先代帝王,緣于國家禮制設計吸納了道教因素。關于道教祭祀對于血腥的抵制,學界已有詳細論述(27)參見王宗昱《道教的“六天”說》,收入陳鼓應主編《道家文化研究》第16輯,生活·讀書·新知三聯書店1999年版,第29-31頁;雷聞《五岳真君祠與唐代國家祭祀》,收入榮新江主編《唐代宗教信仰與社會》,上海辭書出版社2003年版,第63頁。。而唐玄宗時期正是唐朝道教發展的一個重要階段。王永平論述過唐代道教發展的幾次高潮,指出高宗與武后時期、玄宗時期分別是唐代道教發展的初盛期和鼎盛期(28)參見王永平《道教與唐代社會》,首都師范大學出版社2002年版,第29-75頁。。吳麗娛研究過唐代開元后期、天寶時期道教因素在國家祭祀禮制中的增長(29)參見吳麗娛《皇帝“私”禮與國家公制:“開元后禮”的分期及流變》,載于《中國社會科學》2014年第4期。。白照杰考察過唐初至玄宗時期道教從“皇室宗教”到“國教”的變遷,分析了玄宗后期道教因素進入國家禮樂系統的情況(30)參見白照杰《整合及制度化:唐前期道教研究》,格致出版社2018年版,第35-50頁。。所以,在祭祀先代帝王時使用道教醮儀的祭品,是道教影響國家祭禮的結果。

因此,天寶年間同時采用儒、道兩種祭品祭祀先代帝王。“三皇已前帝王廟”與三皇五帝廟仍舊采用儒家的祭祀方法,應緣于二廟位處國都,歸中央太常寺直接管理(31)唐中后期編成的《郊祀錄》中仍然記載有三皇五帝廟。參見王涇《大唐郊祀錄》卷10《饗禮二·附見》,《續修四庫全書》第821冊,上海古籍出版社2002年版,第348頁下欄。可見三皇五帝廟長期位列中央的祭祀系統中。。傳統的儒家色彩無疑會更重。

四、“肇跡之處”內涵的推測:與“得道升仙之處”對應

關于夏至隋12位開國君主的祭祀地點——“歷代帝王肇跡之處”,廖宜方做過一番探討。他在2016年發表的論文中指出,唐朝有對先代政權分別設置獨立祭祀地點的考慮。他還從經史傳統、各朝禮制、中古霸府與武力功業等層面,分析魏晉隋唐各政權對王業肇興的重視,并用以解釋天寶年間在“肇跡之處”祭祀先代帝王的觀念淵源(32)參見廖宜方《中國中古先代帝王祭祀的形成、演變與意涵——以其人選與地點為主軸的探討》,載于《歷史語言研究所集刊》第87本第3分冊,2016年版,第561頁。。在2020年繁體字版、2022年簡體字版的《王權的祭典:傳統中國的帝王崇拜》一書中,他繼續闡述以上觀點(33)參見廖宜方《王權的祭典:傳統中國的帝王崇拜》(繁體字版),臺大出版中心2020年版,第189-198頁;179-185頁;廖宜方《王權的祭典:傳統中國的帝王崇拜》(簡體字版),浙江古籍出版社2022年版,第169-177頁。。筆者認為,選擇“歷代帝王肇跡之處”作為行禮地點,同樣是受道教影響的結果。

天寶年間,先代帝王、忠臣義士等世俗人鬼與道教神仙被等同看待。王永平考察唐代道教神仙崇拜認為,在玄宗時期,“大量民間信仰的神靈被納入道教的神仙行列”[18]。他所謂的“民間信仰的神靈”,就包括《天寶七載冊尊號赦》中的三皇五帝、歷代開國君主以及忠臣義士、孝婦烈女。

既然先代帝王進入了道教神仙的范圍,則祭祀先代帝王與祭祀道教神仙在禮制設計上有相似性。天寶七載(748)、十載(751)的敕令都將兩者的祭祀事務并列安排。《天寶七載冊尊號赦》在安排“歷代帝王肇跡之處”、忠臣義士、孝婦烈女的祭祀事務之后,要求:“諸郡有自古得道升仙之處,雖令醮祭,猶慮未周,宜每處度道士二人。其靈跡殊尤,功應遠大者,度三人,永修香火。”[4]53這是安排“自古得道升仙之處”的神仙祭祀。《天寶十載南郊赦》規定:“其名山大川及諸靈跡,并自古帝王及得道升仙、忠臣義士、孝婦烈女先有祠廟者,各令郡縣長官致祭。”[4]381-382這同樣將先代帝王等世俗人鬼與道教神仙并列。

“得道升仙之處”是道教神仙修煉成功的地方,“肇跡之處”則是歷代開國君主建基創業、成為君主的地方。先代帝王進入道教神仙的范圍內,則其開國君主的身份與道教神仙等同。與醮祭道教神仙的“得道升仙之處”相對應,祭祀夏至隋12位開國君主的地方也成了各代的“肇跡之處”。

五、結語

縱觀先代帝王祭禮的沿革史,唐天寶年間的制度設計絕無僅有,只此一例。天寶年間先代帝王祭禮的獨特面貌是受道教影響的結果。祭祀對象以道教古史觀中的天皇氏、地皇氏、人皇氏為開端,重構中華正統脈絡的歷史起點。這種做法與唐朝追認道祖老子為皇室始祖相呼應,共同彰顯唐朝正統地位的神圣性。在祭品上,祭祀夏至隋12位開國君主使用道教醮儀的祭品。作為行禮地點的“歷代帝王肇跡之處”,也與祭祀道教神仙的“自古得道升仙之處”相對應。這是先代帝王進入道教神仙行列的結果。總之,天寶年間先代帝王祭禮與其他朝代的同類祭禮迥然不同之因在于其深受道教的影響。

關于唐玄宗時期崇奉道教與國家禮制中道教因素的增長,學界已有充分論述。天寶年間先代帝王祭禮在祭祀對象、祭品、祭祀地點三個方面的特殊性,正是這一歷史背景下的產物。可以說,天寶年間的先代帝王祭禮集中體現了當時正統史觀與禮制設計中的道教因素。