商代青銅器獸面紋內涵探析

胡 瓊

(湖南女子學院 美術與設計學院,湖南 長沙 410004)

商代青銅器上常以“獸面紋”為主紋飾。原本,許多學者將其稱作“饕餮紋”,取自《呂氏春秋·先識覽》:“周鼎鑄饕餮,有首無身,食人未咽,害及自身,以言報更也。”然自宋代以來,亦有學者稱其為“獸面紋”,其中,馬承源先生為最重要的推廣者。他指出,大量的獸面紋都是有首有身,并非有首無身,說它們是饕餮紋,未免名實不符,“獸面紋”這個名詞則適用范圍更廣。(1)上海博物館青銅器研究組:《商周青銅器紋飾》,文物出版社,1984年,第3頁。杭春曉先生也指出,“饕餮紋”的定名原本就沒有太多依據,《呂氏春秋》成書于戰國末年,不一定能反映殷商之史實。(2)杭春曉:《青銅器饕餮紋研究述評》,《故宮博物院院刊》2005年第1期,第96頁。因此,雖然筆者對于這一紋飾的內涵有著更豐富的理解,但為了行文方便,暫且在下文中使用學術界流行的“獸面紋”這一名稱。

關于“獸面紋”的研究成果十分豐厚,杭春曉先生《青銅器饕餮紋研究述評》一文已進行了詳細的回顧。他概述了中西方學界對于獸面紋的定名、起源、類型和內涵等方面的研究成果,指出用后世文獻證前世紋飾的研究路徑是錯誤的。(3)杭春曉:《青銅器饕餮紋研究述評》,第101-102頁。這一觀點筆者深表贊同。本文試將獸面紋的藝術特征和商代宗教思想結合起來考慮,再探獸面紋的內涵問題,以期厘清這種既具有多變性又具有突出特征的青銅器主紋飾在商周時期大量產生的原因以及與當時人們的意識形態之間的關系。

一、獸面紋是上帝、自然神和祖先神的籠統代表

從諸多商代青銅器實例來看,獸面紋的形象表現出一種整體的相似性,局部設計卻又變化多端。有學者曾先后撰文對獸面紋的多種型式進行了分類、梳理和斷代。(4)參看杭春曉:《青銅器饕餮紋研究述評》,《故宮博物院院刊》2005年第1期,第105-108頁。也有很多學者對獸面紋的含義進行了研究,有龍首說、牛頭紋說、虎頭說等多種說法,莫衷一是。(5)關于龍首說,參看李零:《說龍,兼及饕餮紋》,《中國國家博物館館刊》2017年第3期,第53-70頁。關于牛首說,參看李澤厚:《美的歷程》,生活·讀書·新知三聯書店,2017年,第37-38頁;韓湖初:《略論青銅饕餮的“猙獰美”》,《華南師范大學學報(社會科學版)》1998年第4期,第48-55頁。關于虎首說,參看馮其庸:《一個持續五千年的文化現象——良渚玉器上神人獸面圖形的內涵及其衍變》,《中國文化》1991年第5期,第105-110頁。另外,邱詩螢、郭靜云認為饕餮代表神目,但它的起源與虎的形象以及虎神崇拜相關聯,參看邱詩螢、郭靜云:《饕餮神目與華南虎崇拜——饕餮神目形象意義及來源》,《民族藝術》2021年第1期,第59-67頁。日本考古學家林巳奈夫先生曾對大量殷周時代的獸面紋的細節和特征進行了分析和比對,他總結說道:“殷周時代典型的大獸面,除去因種類不同而各異的角,各種圖紋之間大體相同的是:大大的雙眼、大鼻子、兩側卷起的嘴巴、顎,另外,它們都有軀干、足、尾,在中央還有個大大的蕝形。”(6)[日]林巳奈夫著,常耀華、王平、劉曉燕、李環譯:《神與獸的紋樣學——中國古代諸神》,生活·讀書·新知三聯書店,2016年,第47頁。因此,可以說,獸面紋不僅在商周時期普遍存在,而且它們特征突出,即使是不同地域出土的青銅器上的獸面紋,也有很大的相似性,這種物質文化特征應該與這一時期突出的宗教文化密不可分。

對于獸面紋的涵義,許多學者對其進行過推測,但都不曾從宗教研究的角度來深入探討此問題。例如,林巳奈夫先生認為,獸面紋表示的是族群的至上神——帝,因此,中國殷周時代的至上神——帝并非只有一位。他還指出,不同的獸面紋有不同的動物特征,這是因為各族將各種動物作為圖像符號來表示至上神“帝”。(7)[日]林巳奈夫著,常耀華、王平、劉曉燕、李環譯:《神與獸的紋樣學——中國古代諸神》,第7-51頁。然而,作為一名考古學家,林巳奈夫先生的研究主要著力于大量圖像的分析和對比,他并未對這一結論作出詳細的闡釋,也沒有涉及商周社會文化的探討。謝耀亭先生也認為,商代青銅器獸面紋代表的是商人心目中的“上帝”。(8)謝耀亭:《從青銅器紋飾看商周文化劇變——商周青銅器紋飾變化再探》,《蘭州學刊》2009年第9期,第214-216頁。然而謝先生的重點在于用獸面紋在商代的興盛和在周代的衰落論證商周之際文化上的變化及人的思維方式的轉變。至于獸面紋為何代表的是“上帝”而非“太陽神”“饕餮”之類的其它神靈或神獸,謝先生未作探究。郭靜云先生也認為商代的這種紋飾代表著神靈的面目,其蘊含著“神殺”和“升天”信仰的意義,即死者通過被神吞噬、在神的肚腹回歸于天。(9)郭靜云:《天神與天地之道:巫覡信仰與傳統思想淵源》,上海古籍出版社,2016年,第47-144頁。

筆者以為,商代獸面紋即神面紋這一意見是正確的。商代青銅器上神秘莊嚴的獸面,其實是神面的象征,其籠統地代表了上帝、自然神和祖先神。在商代神靈譜系中,帝、自然神和祖先都占有重要地位,在甲骨文所反映的占卜和祭祀中也都頻頻出現。“獸面紋”常常沒有清晰的輪廓,給人產生視覺上的錯亂感,突出了“神面”的神秘莫測。事實上,商代青銅器的主紋飾不只有獸面紋,也有人面紋。如1959年湖南寧鄉出土的人面紋方鼎,就飾有明顯的人面紋。并且,許多獸面紋,其實非常類似于人面紋,它常常和人面一樣,眉(或說是角)、目、鼻、嘴清晰可見。因此,可以說,獸面紋是人面特征與動物特征的綜合體。商代青銅器上的神面既代表了帝和自然神,也代表了商王祖先,他們對于商人而言,在實質上沒有區別,都是擁有神力的超自然力量,都對人間事務有著福佑或是破壞性的影響。祖先的形象是人的形象,而自然神的形象則需要想象,這種想象以自然中的動物作為形象元素,并對其進行一定地加工、改造,也是可以理解的。因此,商代青銅器上的神面紋的形象構成既有人面的元素又常常帶有自然界動物的特征,甚至有時候直接變成人面紋的形象,也就是祖先的形象。總體而言,神面紋的構圖是公式化的,但在具體細節上又是可以有一定的變化和調整的,似乎設計者有一定的自我發揮余地。然而它們總是具有嚴謹的對稱結構、繁縟的配套紋飾和精致的工藝制造,這一切都是因為它們代表的是神靈的形象,是商王族敬畏的、懼怕的、依賴的帝、自然神和祖先神的象征。(10)學者們已指出,人類在較為原始的社會族群中,常在各種與巫術相關的儀式中使用多樣化的手段來展現他們所信仰的“神秘力量”,如舞蹈、歌曲、化妝、語言、造型和繪畫等,這是人類原始文化較為普遍的一種特征。參看茍波:《早期的象征思維與古代的巫術——儀式和神話》,《宗教學研究》2020年第3期,第159-164頁。

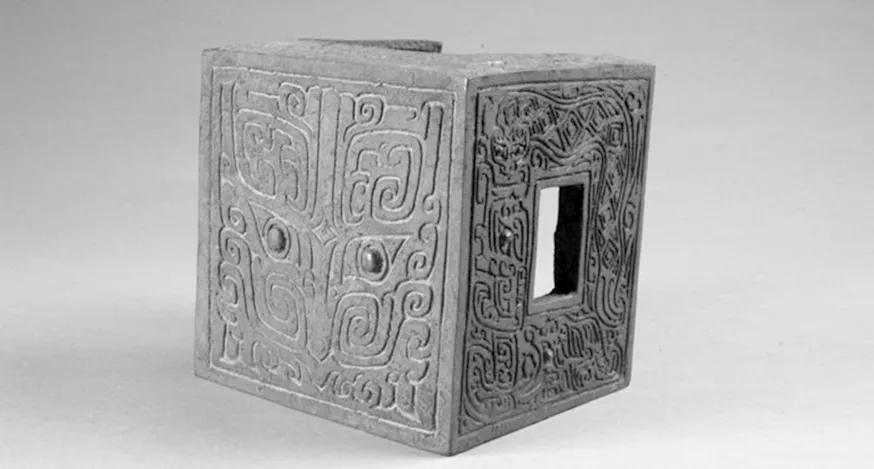

獸面紋的一大突出特征是對雙眼進行了非常精細的設計,無論是何種類型的獸面紋,都凸顯了神之眼的莊嚴、神秘、目光如炬。馬承源先生曾在《商周青銅器紋飾》一書中總結性地說道:“商代早期青銅器的紋飾多是象征性的,獸面的形態相當抽象,只能依稀分辨出某些特點。這一時期青銅器獸面紋的表現以獸目為主,觝角處于次要的部份,往往是一些不大顯著的雛形。殷墟早期,獸面紋上的角已相當突出了。到殷墟中期,有些獸面紋觝角的寬度甚至占了獸面紋全部寬度的一半,強調到最大的限度。”(11)上海博物館青銅器研究組:《商周青銅器紋飾》,第4頁。然而事實上,仔細觀察我們發現,雖然殷墟獸面紋上的角相對于其它商代青銅器獸面紋較為突出,但仍沒有替代“獸目”的視覺中心地位。如婦好墓司母辛鼎上口沿下四面及轉角飾獸面紋,其獸面的角較為寬長,但整個構圖的中心仍是乳釘狀凸起的雙目。司母辛方鼎四個粗壯的柱形足上也飾有醒目的獸面紋,其怒目圓睜,高聳的角和張大的嘴配合怒目更加凸顯了獸面的猙獰(圖一)。再如殷墟郭家莊50號墓出土的乍冊兄鼎,其腹部飾有三組獸面紋。這三組獸面紋的角與目都呈凸起的浮雕狀,事實上這樣做的效果最終是為了對獸目進行強調,向上揚起的角有助于凸顯獸面的獰厲目光(圖二)。無論獸面紋的“角”如何夸張、復雜,人們在看向青銅器的時候,目光都會聚焦于神面的雙目,而“角”只是一種襯托,襯托出“神之眼”神秘、猙獰、高貴的氣質。在許多南方出土的商代青銅器上,“獸面”的表現甚至完全沒有“面”,而只有眼,如湖南長沙寧鄉縣月山鋪出土的商代象紋大銅鐃(圖三)和寧鄉縣黃材寨子山三畝地出土的獸面紋銅鐃(圖四)。尤其是黃材的獸面紋銅鐃,其器身滿飾陰線云雷紋,是為了突出凸起于器表的雙目。雙目呈菱形狀,目上有陰線的渦紋和云雷紋表現眼神。可以說,對商人而言,青銅禮器上飾有神面紋是必不可少的,神面的形式不是一成不變的,但神之眼的刻畫永遠是核心,也是不可省略的部分。

圖一 司母辛鼎(來源:安陽市殷墟博物館官網)

圖二 乍冊兄鼎(來源:安陽市殷墟博物館官網)

圖三 商代象紋大銅鐃(來源:長沙博物館官網)

圖四 三畝地大鐃(來源:“湖南考古”網站)

筆者認為,對于神之眼的刻意凸顯,不僅僅是為了表現神靈獰厲的神性特征,也是為了在祭祀活動時,更好地溝通神界與人間,讓神靈與祖先能夠清晰地目睹為他們舉行的繁復莊重的宗教儀式,從而接受祭品以及人們的虔誠,進而給祭祀者帶來福佑。中國人自商周直至明清一直從事祭祀天地、崇拜祖先的活動,無不以為天地、神靈、祖先等超自然力量具備與人相同的習性和特征,認為神靈和祖先也需要食物,而向他們供奉食物。如此,我們也不難理解,商代青銅器上神之眼的展現,應該也是基于這種樸素的邏輯,希望神能像人一樣清楚地看見祭祀的全過程和供奉給他們的食物,從而心里滿意,賜福于祭祀者。

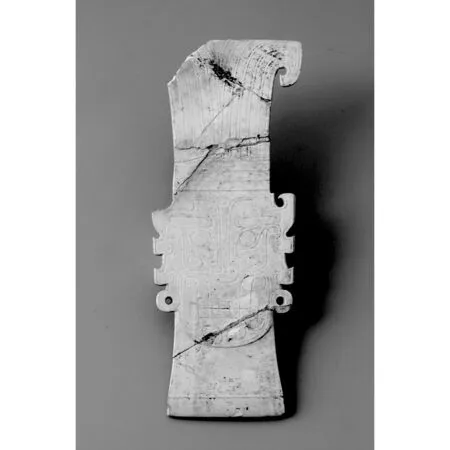

事實上,這種正面的神面形象的紋飾早在新石器時期就已出現在中華大地的許多地方。李學勤先生認為,良渚玉器與商代青銅器的饕餮紋有較密切的聯系,山東日照兩城鎮玉錛紋樣和龍山文化玉圭上的紋樣,以及二里頭文化的青銅牌飾上的紋樣,是良渚玉器紋飾和商代饕餮紋之間的中介。(12)李學勤:《良渚文化玉器與饕餮紋的演變》,《東南文化》1991年第5期,第42-48頁。1988年天門市石河鎮蕭家屋脊遺址6號甕棺、陜西長安縣張家坡西周墓第17號墓、陜西岐山縣鳳雛村甲組西周宗廟基址T25、山西曲沃羊舌村晉侯墓M1、江西新干大洋洲商代大墓都出土了神面紋玉器(圖五)。(13)石家河考古隊:《蕭家屋脊》,文物出版社,1999年,第315頁;中國社會科學院考古研究所豐鎬工作隊:《1984-85年灃西西周遺址、墓葬發掘報告》,《考古》1987年第1期,第23頁;劉云輝:《周原玉器》,中華文物學會,1996年,第189頁;國家文物局主編:《2006中國重要考古發現》,文物出版社,2007年,第72頁;江西省文物考古研究所:《新干商代大墓》,文物出版社,1997年,第156-157頁,插圖79,彩版45。這些玉神面,都屬于史前遺玉。(14)關于這些玉神面的斷代問題,可參看林繼來、馬金花:《論晉南曲沃羊舌村出土的史前玉神面》,《考古與文物》2009年第2期,第56-65頁。關于張家坡17號墓玉神面的年代研究,參看林巳奈夫著,楊美莉譯:《中國古玉研究》,第四章“中國古代遺物上所表示的‘氣’之圖像性表現”,藝術圖書公司,1997年,第203頁。它們的形象有著驚人的相似之處,都是梭形眼,蒜頭鼻,嘴角兩邊各有一對上下交錯的獠牙,戴環形耳環。近年,湖南澧縣孫家崗遺址中的一座墓中又出土了一塊獠牙神面玉牌飾。其為片狀,大體呈方形,殘寬7.9厘米,高4.7厘米,厚0.3厘米。正面陽紋,背面有對應陰紋,刻畫了一張人面形象,頭戴冠,眉目清晰,露齒而笑,四個長長的獠牙十分突出。(15)湖南省文物考古研究所、澧縣博物館:《湖南澧縣孫家崗遺址墓地2016-2018年發掘簡報》,《考古》2020年第6期,第61頁。與商代青銅器上的獸面紋相比,新石器時代玉器上的神面紋最大的特征是有上下交錯的獠牙。但大體上來講,這種表現神的形象的方式與“獸面紋”還是基本一致的,即都是刻畫神的正臉五官,并且這種“正臉”雖在一定程度上具備動物的特征,但也與人面極為相似。因此,我們可以推測,中國在新石器時代早已有了刻畫神面的傳統,而商代繼承了這一傳統的神靈表現方式,這些因素促使了商代青銅器上神面紋的誕生。

圖五 江西新干大洋洲商墓出土玉神面(來源:江西省博物館官網)

二、獸面紋的輔助紋飾——動物紋

商代青銅器上經常裝飾有動物紋,而獸面紋也常是由兩個對稱的夔龍的側面形象拼合而成。因此,要理解獸面紋的涵義,也必須理解青銅器上動物紋的涵義。它們是相互關聯的兩個概念。我們可以很明顯地看到,到了西周中期,在獸面紋逐漸退出歷史舞臺的同時,動物紋也幾乎消失了,直到東周時期蟠螭紋等動物紋飾再度興起,但儼然與商代青銅器上動物莊嚴的形象判然有別。東周時期的動物紋多追求表現動物形體的生動活潑,是另一種審美情趣的體現。

那么,商代和西周早期青銅器上的動物紋究竟有何涵義呢?與代表神面的“獸面紋”又有什么關聯呢?張光直先生提出,商和西周早期青銅器上的動物是溝通神靈祖先和人類世界之間的媒介,它們能夠幫助巫師達成溝通天和地、死者和活人的任務。(16)K. C. Chang, The Animal in Shang and Zhou Bronze Art, Havard Journal of Asiatic Studies, No.2, 1981, pp. 527-554.他引用《左傳》王孫滿的話:“昔夏之方有德也,遠方圖物,貢金九牧,鑄鼎象物,百物而為之備,使民之知神、奸。故民入川澤山林,不逢不若,螭魅魍魎,莫能逢之。用能協于上下,以承天休。”在張先生看來,這段文字的意思是說,夏鑄造了青銅鼎并將“物”的圖像放在上面,這樣一來,人們就知道了哪些動物將會幫助人們從人間到達天界,哪些動物沒有這樣的作用或者甚至是有害的。張先生將“物”理解為“動物”是十分正確的。“百物而為之備,使民之知神、奸”,不僅僅是指有些動物可以幫助人到達神界而有些則有害,而是指有些動物是神,有些動物是奸(用后世民間信仰的概念,也可以稱之為“妖”,即不是正神、對人類有害的超自然力量)。英國學者邁克爾·蘇立文(Michael Sullivan)在談到商代青銅器裝飾時曾總結道:“裝飾商代青銅器并賦予它們無窮活力的動物形母題看起來不可計數,但就其主要的組成部分和組合而言,僅僅只是少數要素——如虎、水牛、象、兔、鹿、貓頭鷹、鸚鵡、魚和蠶等——的變形和組合。”(17)[英]邁克爾·蘇立文著,徐堅譯:《中國藝術史》,上海人民出版社,2020年,第34-35頁。這說明,在上古時期,被奉為神靈的,可能只是部分動物。

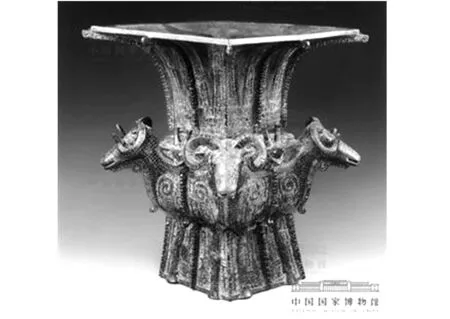

筆者以為,商代是一個持有萬物有靈觀的社會,在這個社會中,大量的自然現象,包括風雨、雷電、山川、河流等都是有各自的神性的,這一點從甲骨文卜辭就可以看出。著名文化人類學家愛德華·泰勒(Edward Tylor)在其代表性作品《原始文化》(Primitive Culture)中就有大量文字討論到這種萬物有靈的觀念在很多族群發展的早期階段中普遍存在。(18)Edward Burnett Tylor, Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology Philosophy, Religion, Art, and Custom, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, Chapter Ⅺ.商代崇拜自然神,雖對動物神提及不多,但也不難理解,像在商代那樣的原始宗教社會,人對于動物神性的崇拜。而商代青銅器上的那些莊嚴神秘的動物,其實是動物神的表現,它們的形象被塑造得十分莊重肅穆。例如婦好墓出土的鸮尊,其形象為雙翅并攏,昂首挺胸,寬尾下垂,十分端莊威嚴(圖六)。再如著名國寶級文物四羊方尊,其上四個羊頭嚴謹地排列在青銅尊腰部的四個角上,形象十分寫實端正,表情也很凝重,并不似一般的羊有憨態或是柔弱之感(圖七)。

圖六 婦好墓出土鸮尊(來源:河南博物院官網)

圖七 四羊方尊(來源:中國國家博物館官網)

動物神與帝、山川等自然神、祖先神的關系為何,這一點尚不明確,但動物神是天命的傳達者,是神界的一份子卻是清楚的。《詩經·玄鳥》云:“天命玄鳥,降而生商”,說的就是玄鳥聽受天命,來到人間幫助建立商民族的故事。商代青銅器上的動物紋,多出現在提梁、蓋鈕、器耳等部位,又或者是以整體形象或身體某個部位的形象構成神面的一部分,如用對稱的夔龍形成神的雙眼,這也許是因為這些動物相當于帝、自然神和祖先神的侍從,在很大程度上發揮著溝通人神的作用吧。

動物紋的流行時間為商代和西周早期,顯然為商文化的特色,與商宗教有關聯。西周時期宗教觀念淡化,各種動物紋便不再流行。直至春秋戰國時期,日用青銅器上的動物紋復興,但多是表現動物生動活潑的形象,有很強的動態感,表現了一種對于動物異常充沛的生命活力的欣賞態度。而商代青銅器上的動物形象則比較莊嚴、肅穆,因為在殷人眼里,它們代表的是高高在上的神靈,而非客觀的動物。

三、獸面紋背后的商代宗教思想體系

要透徹地理解獸面紋的功能與內涵,以及商代青銅器的裝飾風格背后的文化根源,就必須通曉商朝宗教思想的整個體系。然而迄今為止,系統地闡釋商代宗教思想體系的學術作品還比較少。2011年,美國學者羅伯特·貝拉(Robert Bellah)出版了一本名為Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age的專著。這本學術著作引起了西方學界的廣泛關注,尤其是在早期宗教、人類學以及哲學領域內產生了較大反響。這本書以世界范圍內的大量史實為依據,分析早期宗教與政權的起源與發展歷程,其中也涵蓋了中國商王朝的案例。貝拉對于商宗教的分析并不是詳盡的,但其對于商宗教文化重點的把握還是非常準確的。他的論述大體來說可以概括如下:商宗教是人類歷史上典型的早期宗教(archaic religion)。在像商朝這樣的早期社會(archaic society)中,宗教是核心概念,它將王權和神界緊密相連,商王是惟一的能夠溝通人間與神界的人,因而地位特別崇高。這種政治宗教體的形成,與商王族(尤其是商王朝的建立者)在戰爭中表現出的強大軍事能力息息相關。商王作為杰出的軍事領袖在人群中散發著一種威望,甚至給人一種擁有神力的感覺。和之前的部族社會(tribal society)相比,早期社會(archaic society)的特征是:包羅更為廣大的人群,鮮明的等級制度,以及出現了眾多神靈。此時的社會需要一個宏大的宇宙觀來作為意識形態支撐,并且這個宇宙觀是以政權為關鍵要素的。與西周不同的是,商宗教不具備倫理性,神對于商王沒有倫理要求。在商人心中,神對商王賜福或是降災,并不是由商王的德行來決定的。這一時期的宗教信仰和活動非常突出。占卜與祭祀非常頻繁,且大多數時候是以商王的名義來進行。與其他地區的早期文明不同的是,商宗教特別重視祖先崇拜,祖先的核心地位很突出。祖先自己是神,同時也是商王與更高地位的神以及“帝”溝通的不可或缺的中介。(19)Robert N. Bellah, Religion in Human Evolution:From the Paleolithic to the Axial Age, Boston: Harvard University Press, 2011, pp. 210-265.

貝拉的論述重點在于強調商代宗教觀念與政治合理性之間的關系。商族王權的建立,與他們的宗教觀念息息相關。商王族認為,他們之所以成為王者,是因為王權天授,即所謂的“天命玄鳥,降而生商”。商王族注定比其他民族更加強大,更加高貴,因為這一切都是上天的安排,是上天賜予商族神力,使其在戰爭征伐中屢屢獲勝。商王有大量溝通人神的行為和祭祀行為,這一點已被安陽出土的大量祭祀遺址和甲骨文所證實。商王在很多大事上都依賴于神靈和祖先的旨意,以神為本,而非以人為本。商宗教是沒有倫理性的,神對于人沒有道德上的規范,沒有強調行為的準則,即怎樣做是對的,怎樣做又是錯的。神靈和祖先,在商人的心目中的形象是高高在上的,對人間生活具有破壞力的,是喜怒無常難以捉摸的。因此,青銅器上神面的形象是嚴肅的,獰厲的,這一方面是出于商人對于神的“敬”,另一方面也是出于他們對神的“畏”。

商代青銅禮器神秘、獰厲的裝飾風格,可以在祭祀的場合里很好的烘托出宗教氣氛。試想,當商代貴族正在用青銅鼎等容器供奉給神靈和祖先食物時,青銅器上的神面圓睜的雙眼也仿佛在凝望著祭祀者。神之眼的刻畫目的就在這里,為了更好地促進人神溝通,使神靈和祖先能夠目睹人們對他們的虔誠和供奉。

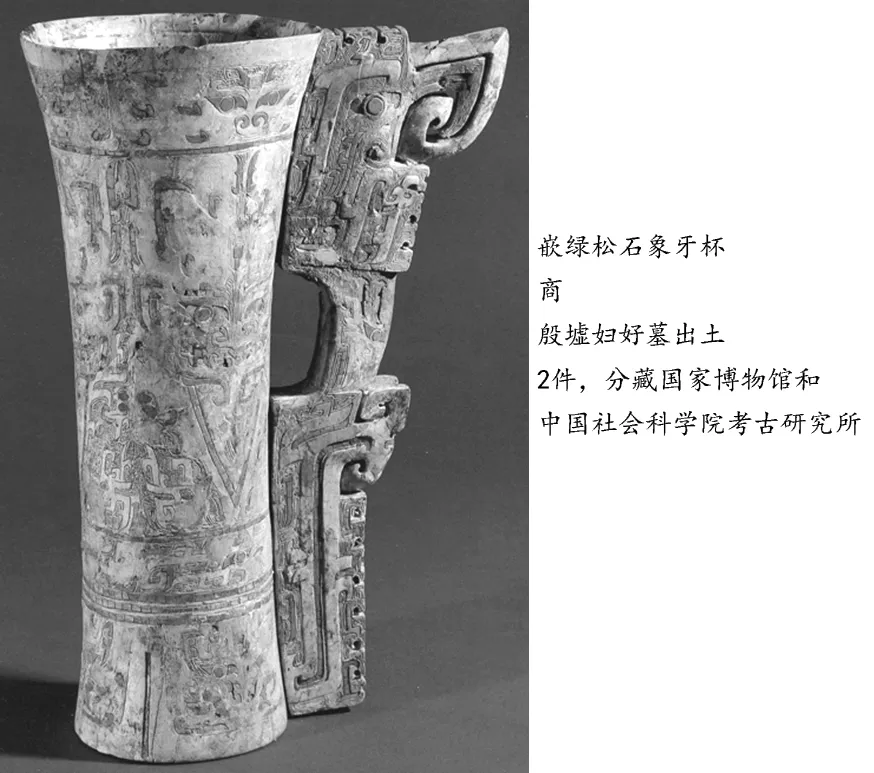

蘇立文指出,獸面紋的紋樣不僅僅是與青銅禮器捆綁在一起,也應是商人日常生活中普遍應用的裝飾紋樣:“如果時光倒流,我們有幸親身參觀一些富足的安陽貴族的豪宅的話,就可以看到,在房梁上,畫著饕餮、蟬紋、龍紋、虎紋,同樣的紋飾也施加在房中懸掛的皮革和帳篷上,甚至繡在絲袍上。”(20)[英]邁克爾·蘇立文著,徐堅譯:《中國藝術史》,上海人民出版社,2020年,第39頁。他的這一推斷是以考古發現為基礎的。比如,婦好墓中出土了獸面紋為飾的象牙杯,上面刻有幾層紋飾帶,每一層紋飾帶上都有一個“獸面紋”作為主紋飾。并且,獸面的重點部位:眉毛、眼睛、嘴巴,都鑲嵌了綠松石(圖八)。鄭州附近也發現了獸面紋青銅建筑構件,其上用陰線刻畫了“獸面紋”。與青銅禮器上的“獸面紋”一樣,建筑構件上的“獸面紋”也凸出了“獸面”的眼睛,使其更為炯然有神(圖九)。這些都表明,在商人的日常生活中,“獸面紋”應是非常吉祥的紋飾,可以為商王和貴族帶來福佑。

圖八 嵌綠松石象牙杯(來源:“中國考古”網站)

圖九 獸面紋青銅建筑構件(來源:河南省博物院官網)

“獸面紋”在青銅禮器上常呈現出猙獰的模樣,為什么又是吉祥的紋飾呢?這是因為,雖然神靈和祖先偶爾會作祟于活人的世界,為商人帶來災禍,(21)參看劉源:《商周祭祖禮研究》,商務印書館,2004年,第239-249頁。但總體上是以護佑為主的。在商人的思想意識中,王族是天生被上帝神靈賦予統治權利和至高優越性的族類。“天命玄鳥,降而生商”這句話的意思是,商族是承載著上天特殊的使命而降生于世的。商王不僅僅是高高在上的統治者,也是溝通神界與人類世界的重要媒介。那些帶有占卜記錄的商代甲骨,只來自于一個地方,那就是商晚期的都城——今天的安陽。(22)陳夢家:《殷虛卜辭綜述》,中華書局,1988年,第636頁。這表明以甲骨占卜為代表的溝通神靈祖先的宗教活動,是商朝貴族的特權。不僅如此,商人還將自己的祖先與自然神聯結起來,認為他們之間有某種關聯。例如,“河”在二期卜辭中就被稱作“高祖河”。(23)David Keightley, The Making of Ancestors: Late Shang Religion and Its Legacy, Religion and Chinese Society. Hong Kong: The Chinese University Press, 2004, pp. 3-63.而商王自己,其實在一定程度上也被貼上了“神性”或者“半神性”的標簽,成為天人溝通的主要渠道,人間至高在上的“余一人”。也正是這種宗教觀念成為了商朝王權合理性的基礎。

因此,在商人的心目中,商族之所以能在戰爭中屢屢獲勝成為王者,其根本原因就是“天”或“上帝”的護佑。這就是為什么商人信神重鬼,多占卜,在很大程度上依賴神靈祖先,也愿意多與神靈祖先保持溝通聯絡的原因。在此基礎上,我們就不難理解為何商代青銅器上普遍飾有神面紋,甚至是在商族的日常器具上也普遍飾有神面紋的原因了。

李學勤先生指出:“饕餮紋在周初仍然流行,到西周中期以后便歸于衰落了。這是中國青銅器藝術史上的一大轉折,必然有著深刻的文化史背景。”(24)李學勤:《良渚文化玉器與饕餮紋的演變》,《東南文化》1991年第5期,第48頁。神面紋在西周時期逐漸消失,與西周時期宗教觀念的轉變息息相關。西周時,人們從對鬼神的敬畏轉變為更強調對人事的注重和對道德倫理的追求。在祭祀時,不僅僅是供給祖先食物,還強調“承祖先之志”。因此,雖然神面紋在西周早期仍然存在,但卻隨著時間的流逝而逐漸模糊淡化,最后消失于歷史的舞臺。

四、結論

正如許多學者已指出的那樣,“獸面紋”是承載著宗教文化意義的符號。然而,這一符號具體承載著怎樣的宗教文化意義,卻是一個需要通過宗教學研究來深入探討的問題。解決這一問題的關鍵,在于理解商宗教的思想體系和祭祀儀式中的思維方式。

總的來說,商宗教文化屬于比較原始的宗教文化。它的神靈譜系由帝、自然神和祖先神構成。其中,祖先神主要是商王族祖先,他們是商王與諸神靈交流的媒介,是商王族之所以擁有至高無上的權力的支撐力量。在商人看來,商代青銅器上的神面紋,代表的就是上帝、自然神、王族祖先這些主宰著他們命運的超自然力量,是商族的貴族身份的來源。神面紋的廣泛流行,體現了商宗教文化作為那個時代政治核心文化的重要地位。獸面紋的紋樣設計,以正面頭像為主體,以雙目為表現重點,承襲了新石器時期以來的神像表現方式。獸面紋出現于祭祀用的青銅鼎等重器之上,是因為商人以為神靈和祖先具備與人相同的習性和特征,需要食物,并且通過雙眼可以看到商人向他們供奉食物并且態度虔誠,以此來滿足于神,取悅于神,從而獲得福佑。商代青銅器上神面紋的猙獰恐怖,從一個側面體現了神靈的喜怒無常,沒有一定的倫理標準。這些都與我們已知的商宗教思想體系的知識完全吻合。