青年文學動員與“未完成”的文青夢:以《丑小鴨》雜志閱讀史為中心(1982—1986)

闞玉篇

【摘要】20世紀80年代,青年文學期刊《丑小鴨》刊名的期許與強者文學理念的提出,使其與當時無數懷揣文學夢想的青年達成了心靈共識,創刊初始便備受青年讀者青睞,來稿踴躍,奠定了良好的動員基礎;在具體的辦刊實踐中,刊物主要通過扶植青年作品、搭建文學社交網絡、組織創作輔導活動等方式動員青年,達到了廣泛動員的效果。從閱讀主體來看,當時圍繞在《丑小鴨》雜志周圍的多是文學青年,他們基于熱愛文學、獲取知識、參與社交、希翼通過文學走向文壇等閱讀動機,積極參與刊物建構,通過感謝類、辯護類以及監督類的書信表達著各自的心靈體悟與閱讀趨向,共同編織了閱讀刊物的意義之網。客觀而言,《丑小鴨》1987年停刊,從時間向度上刊物所營構的文青夢暫歇了,而就閱讀綿長的意義而言,刊物調動了彼時文學青年的熱情,同時也培養了一代熱愛文學、關心刊物發展且具備監督意識的青年讀者群。由此,《丑小鴨》這本在80年代曇花一現的青年文學期刊,形構了一個戛然而止卻也揮之不去的文青夢。

【關鍵詞】青年文學動員 “未完成” 文青夢 《丑小鴨》 閱讀史

閱讀是思想與認知的過程,凝練著閱讀主體的精神世界。20世紀80年代,閱讀文學報刊成為當時青年讀者間的一種潮流與風尚,備受青年讀者關注與喜愛,其可以視為了解當時文學青年閱讀偏好的一扇窗口。論文從閱讀史的視角勘探青年文學期刊《丑小鴨》與80年代文學青年的相遇及動員。《丑小鴨》月刊1982年創刊于北京,編輯出版單位是人才雜志社、《丑小鴨》編輯部,1983年第1期起由工人出版社出版(參見《丑小鴨》1983年第1期,封三。),名譽主編嚴文井,編委王愿堅、王蒙、劉心武、劉紹棠、劉賓雁、李瑛、陳建功、孟偉哉、楊志杰、柯巖、袁鷹、理由,執行編委郭晨、胡石英、雷抒雁、陳京衛、劉孝存(《〈丑小鴨〉編輯部編委名單》,《丑小鴨》1982年第4期,封二。)。從1982年創刊至1987年停刊,出版時長5年,共出版60期雜志,其以“丑小鴨是天鵝的童年,《丑小鴨》是文學家的搖籃”為口號。誠然,從存在時間和發刊數量上看,《丑小鴨》在同一時期的文學期刊中并不算翹楚。但是,不論是其刊名所隱喻的“由丑小鴨變成天鵝,由文學青年變成文學家”,抑或是強者文學理念的提出,還是在對文學青年創作的扶持上,都積極動員了當時的文學青年,促進了80年代青年文學創作與閱讀。客觀而言,《丑小鴨》雜志在對一代青年的文學動員與精神鼓舞上的影響不可小覷,它使得每一個懷揣文學夢想的青年在文學的整體圖景中尋獲了某種鼓舞與歸屬。

一、報刊閱讀史研究綜述

閱讀史是近三十年來在新文化史、書籍史影響下逐漸形成的新興學科。作為一門較為嶄新的研究領域,國內學術界對其投置了較大的熱情。以報刊為研究對象展開的閱讀史研究近些年來逐漸成為顯學。從目前國內學術界的研究現狀來看,近現代報刊閱讀史研究豐贍,學術著作、碩博論文、單篇學術論文均有涉及;涉及文學、歷史、新聞傳播等不同類型,這也凸顯了報刊閱讀史研究的跨學科性;研究面向與主題包括側重于晚清士人群體的閱讀群研究(代表著作:卞東磊《古典心靈的現實轉向:晚清報刊閱讀史》,社會科學文獻出版社2015年版;潘光哲《晚清士人的西學閱讀史:一八三三—一八九八》,鳳凰出版社2019年版。代表學位論文:姜晨《晚清士人的報刊閱讀——以孫寶瑄〈忘山廬日記〉和皮錫瑞〈師伏堂日記〉為例》,山東大學碩士學位論文,2015年;褚金勇《報刊媒介影響下的書寫觀念轉型——以晚清報人為中心的考察》,武漢大學博士學位論文,2014年。或以刊物為中心,橫向搜集同一時空下不同讀者的閱讀實踐;或偏縱向挖掘,移情于個體的日常生活史,通過觀察讀者的變化,揭示報刊在塑造現代精神時所扮演的角色。)、女性報刊閱讀與女性思想解放研究(代表學位論文:王萍《基于民國女性報刊的女子閱讀研究:1912—1937》,南京大學碩士學位論文,2017年;張聰慧:《閱讀史視域下王蘊章時期的〈婦女雜志〉與女性啟蒙》,河北經貿大學碩士學位論文,2021年。)、文學報刊閱讀及小說流通研究(代表著作:李九華《晚清報刊與小說傳播研究》,中國社會科學出版社2014年版;劉穎慧《晚清小說廣告研究》,人民出版社2014年版;石晶晶《被編輯的文學:編輯對上海淪陷時期文學的影響》,浙江大學出版社2015年版。代表學位論文:胡偉東《近現代報紙副刊對文學閱讀的影響》,暨南大學碩士學位論文,2004年。)、新聞傳播學研究(代表論文:蔣建國《〈觀察〉的發行與社會影響》,《高校圖書館工作》2021年第4期;蔣建國《晚清報刊的科舉新聞、科場生意與讀者感知》,《新聞與傳播研究》2021年第6期;卞東磊《從報刊史到報刊閱讀史:中國新聞史的另一種視角》,《國際新聞界》2015年第1期。)。這些研究折射出彼時讀者的閱讀情貌與社會文化,它們或以豐富且有價值的史料見長,或帶有深刻的思辨意義,拓展了研究的范式與視野,深化了我們對于不同時代語境之下報刊閱讀對讀者、社會所產生的影響理解。相較于晚清、民國時期報刊閱讀史研究豐贍全面的研究成果而言,當代文學期刊閱讀研究成果相對較少,有學者關注到讀者在當代文學建構中的重要作用,卻較少涉獵全面的文學期刊閱讀研究。即便是對于當代文學期刊的“讀者來信”研究,就現有的研究成果而言,多數也是集中在《人民文學》《文藝報》《當代》等國家級文學報刊(代表論文:吳丹《新媒介視域下的文學存在——以20世紀90年代以來的中國文學發展為例》,河南大學博士學位論文,2018年;李斐然《新時期以來文學評獎中的讀者參與》,山東大學碩士學位論文,2020年;毛紫薇《互聯網時代下文學期刊與讀者關系轉型研究》,華中師范大學碩士學位論文,2021年;吳子璇《〈當代〉的編讀意見與期刊的文學生產》,山東大學碩士學位論文,2021年;樊保玲《“強大”的讀者和“猶疑”的編者——以1949—1966〈人民文學〉“讀者來信”和“編者的話”為中心》,《揚子江評論》2011年第2期;魏建明《保衛讀者:中國當代文學“脫困”的一條進路》,《內蒙古社會科學》2021年第2期。)。在看似熱鬧繁華研究景觀的背后,很多問題也開始顯現出來,并逐漸成為制約中國文學報刊研究向更深層次推進的瓶頸。而在現有的青年文學期刊研究中,也多聚焦在《萌芽》《青年文學》雜志(代表學位論文:嚴琳《當代文學生產轉型中的〈萌芽〉》,華東師范大學碩士學位論文,2006年;王嶸《2000—2009:〈青年文學〉十年改革“青春路”》,北京大學碩士學位論文,2011年。),對于《丑小鴨》《青春》《青年作家》的關注較少,亟待補白。

總體觀之,以報刊或報刊閱讀為考察重心的研究范式較為全面、細致地觸及了報刊及其相關研究,其中具備較為扎實的史料功力,也不乏細膩獨到的思考與解讀。但毋庸諱言,其中的不足也比較明晰。第一,在近現代報刊閱讀研究中,呈現出重視精英讀者而忽視普通讀者的現象。這在晚清時段的報刊閱讀中最為凸顯。第二,中國當代文學期刊閱讀研究較為稀薄,僅有的研究也多從讀者視角出發,對于閱讀方面的研究尚且處于淺嘗輒止的狀態。第三,在青年文學期刊研究中,多聚焦在《萌芽》雜志,且研究時段多關注1996年改版后的《萌芽》,其他青年文學期刊的研究較為不足。第四,溯源《丑小鴨》抑或是精確到本期刊的閱讀史,再回到問題本身——《丑小鴨》雜志如何動員當時青年讀者,讀者的閱讀情況如何?圍繞這個核心問題展開的論述十分匱乏,而對于當代(青年)文學期刊研究甚至也陷落于一種就期刊為載體,討論作家作品論的窠臼,抑或是蓋棺定論,當前圍繞文學期刊的研究及研究范式陷入僵局或是自我重復的困頓。然而,就20世紀80年代青年文學期刊產生的閱讀潮、扮演的角色以及其對一代青年的文學閱讀,乃至其成長歷程產生的影響,諸如此類的問題仍舊值得探尋并亟待深入挖掘。

本文試圖弄清《丑小鴨》雜志為讀者提供了怎樣的文學世界,通過何種方式去動員當時的讀者,并探索當時讀者尤其是青少年讀者群體的閱讀情貌,將回答“讀者是誰”“為什么讀”以及“讀的如何”等問題,揭示《丑小鴨》雜志形塑了讀者怎樣的精神氣質與心靈世界。換言之,閱讀青年文學期刊對于當時的讀者,尤其是青年讀者到底產生了怎樣的影響?通過上述問題的解決,最終要達到的目標不僅僅是梳理當時文學青年在閱讀《丑小鴨》雜志過程中呈現了一個怎樣動態的發展歷程,更為重要的是嘗試勾畫出這個閱讀史背后的內在精神發育史——關于“文青夢”的延續性。

較之文學批評、文學理論、文學史注重文學學理、脈絡與傳承,文學閱讀是一個思想與認知深化發展的過程。從某種程度上講,文學閱讀或閱讀史亦契合了柯林伍德語,“作為心靈的知識的歷史”(〔英〕R·G·柯林伍德著,尹銳、方紅、任曉晉譯:《歷史的觀念》,光明日報出版社2007年版,第167頁。),這樣也對研究者構成了挑戰——如何探勘文學閱讀史?如何搜尋相關閱讀材料?諸如此類的問題給研究提出了較大的挑戰。

美國書籍史、閱讀史學者羅伯特·達恩頓指出:“閱讀是有歷史的,但我們怎樣挖掘出這個歷史呢?要想了解閱讀的歷史,先得找到有關讀者的檔案。”(〔美〕羅伯特·達恩頓著,蕭知緯譯:《拉莫萊特之吻》,華東師范大學出版社2010年版,第130頁。)由此,對于讀者檔案的尋獲便是首先要解答的問題,最直接的方式便是翻閱原始報刊,對諸如“讀者來信”欄目進行細部剖析,了解報刊的發行數量、訂閱數量,諸如姓名、性別、身份、閱讀經歷、閱讀體驗、精神發育史等讀者檔案便是有跡可循的,個人閱讀史是閱讀經歷的直觀反映,隱含著其的閱讀興趣。

二、《丑小鴨》雜志:動員條件、初始效果、發文傾向

1.20世紀80年代青年文學期刊的界定與傳播網絡

從寬泛的意義上,以青年為主要創作群體和閱讀主體的文學期刊都可稱為青年文學期刊。但是如此一來,80年代青年文學期刊的內涵與外延便無限擴展且游離不定。因此,鑒于80年代青年文學期刊的典型性與重要性,本文將在80年代被文壇認可且形構青年文學期刊方陣的《萌芽》《青年文學》《青春》《青年作家》《丑小鴨》(詳見表1)視作青年文學期刊。這五本期刊多次以“青年文學期刊”等名稱面世,見于期刊訂閱(《青春》1982年第10期,封三。)、向讀者致意(《青年文學期刊向讀者致意》,《丑小鴨》1982年第11期,封四。)等廣告中。它們多為以小說為主打,以散文、詩歌、批評為輔的綜合性文學期刊,強調“青年寫、青年讀”,從這些期刊走出的青年作家較多;在團結讀者方面,因其吸納了較多的文學青年,因此青年讀者數量亦較多。這類青年文學期刊都注重表達對青年的關注與扶植,譬如“作為青年系統的一份文學刊物,我們關注著青年作者的成長與成熟。過去如此,現在如此,將來也如此”(《新作家,新姿態》,《青年文學》1998年第9期,第1頁。),“本刊是培養青年作家的文學園地,鼓勵各種風格的探索創新,歡迎廣大文學青年踴躍投稿”(《稿約》,《丑小鴨》1982年第1期,第78頁。)。

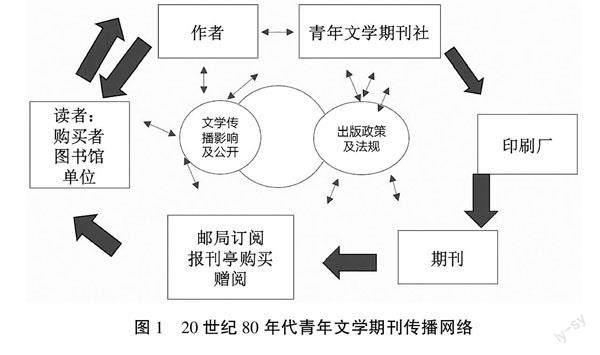

文學期刊的傳播與影響不局限于作者與讀者或者讀者與文本,它是通過整個傳播體系形成的(具體如圖1),而傳播系統上的每一個環節都容易受到內外部因素的影響。在80年代讀者主要采用郵局訂閱與報刊亭零售這兩種購買方式,而刊物與文學青年的溝通主要通過書信來實現。

2.《丑小鴨》雜志動員條件與前期效果

20世紀80年代初期,大批文學期刊創刊、復刊。在歷經十年“書荒”后,文學作品通過書籍、報刊等載體成為當時讀者能夠接觸到的讀物。“文學藝術能感動大量的讀者、觀眾、聽眾,不外是一個動員大眾的模式。”(〔日〕千野拓政:《動員方式的變遷與文化轉折——東亞現代文化的轉折與日本當代青年文化(六)》,《花城》2016年第6期,第201頁。)那么,《丑小鴨》雜志如何打動讀者?

(1)刊名“丑小鴨”的隱喻與期許:鼓舞文學青年,變成“文學家”

《丑小鴨》雜志創刊號刊登了葉君健的《“丑小鴨”和安徒生——代發刊詞》,該文指出刊名源自安徒生童話《丑小鴨》,并闡發了故事的“言志”性,“安徒生通過它象征性地描繪了他自己少年時代所經歷的坎坷和難以想象的困難,以及他如何在這種逆境中奮斗不懈地去實現他的‘志”(葉君健:《“丑小鴨”和安徒生——代發刊詞》,《丑小鴨》1982年第1期,第2頁。)。荒煤在《我的祝賀》中稱:“我并不幻想一群‘丑小鴨都能變成美麗、溫柔、潔白、遠飛的白天鵝,即使都是一群野鴨,只要經得起風浪,也很好,但愿他們真的記住自己是‘丑小鴨,不害怕‘丑,不幻想都變成天鵝,就能茁壯成長起來,都能為社會主義新時期的文學繁榮作出貢獻。”(荒煤:《我的祝賀》,《丑小鴨》1982年第1期,第5頁。)在鼓舞創作的士氣與熱情的同時,也不忘直言謙遜向前,“要記著,這是青年文學愛好者的園地,要不斷發現和培養新的人才。只要‘丑小鴨自己并不以‘人才自居,才能成長為真正的人才”(荒煤:《我的祝賀》,《丑小鴨》1982年第1期,第5頁。)。作家張潔回顧《丑小鴨》雜志刊名時稱:“這伴隨過、安慰過我們同年生活里的冷落和失意的,卻又使我們對未來保留了美好的期待的‘丑小鴨!”(張潔:《我是你們的姐妹》,《丑小鴨》1982年第4期,第58頁。)“天鵝,這一定是每一個正常的人,從童年時代起就藏在心里的夢。”(張潔:《我是你們的姐妹》,《丑小鴨》1982年第4期,第58頁。)

從這些刊名的闡發與解讀中,以家喻戶曉的童話故事《丑小鴨》作為刊名,隱含著刊物試圖將初出茅廬的文學青年變為“文學家”的期許與祝福。將“懷揣文學夢想的青年”隱喻為“丑小鴨”,在刊物與讀者之間架構了一種互通、共鳴的橋梁,這種期許也吸引了彼時懷揣文學夢想的青年。那么,《丑小鴨》雜志是否收獲了讀者的歡迎與支持?換句話說,能否動員青年讀者?從當時投稿量來看,《丑小鴨》雜志收獲了眾多文學青年的喜愛。從創刊當年第12期雜志的《卷首語》便可見一斑:“《丑小鴨》首先受到廣大青年讀者、作者的歡迎和愛護。每天約有200件帶著青春氣息和泥土芬芳的稿件涌向編輯部。”(本刊編輯部:《卷首語》,《丑小鴨》1982年第12期,第3頁。)此外,《丑小鴨》雜志組織的文學講習所參見的人數也空前高漲,誠如“今天這個文學講習班讓我第一個講……看到諸位有八、九百人,在這里開會,我有些感觸”(肖軍:《致文學青年》,《丑小鴨》1982年第5期,第75頁。)。

3.強者文學理念的提出:“青年的理想激情”與“民族國家的認同”

《丑小鴨》雜志文學理念的提出也彰顯了其在彼時較為強勢的文學期刊發展體系中試圖通過建立自己的文學標準去建筑文學場域中的秩序。“文學報刊承擔著文學發表、組織和引導功能,直接影響文學內容、題材和風格的形成,并創造出具有時代性和社會性的文學思潮。”(王本朝:《文學現代:制度形態與文化語境》,人民出版社2015年版,第17頁。)為了凸顯刊物自己的性格與特色,《丑小鴨》雜志在1983年(創刊第二年)第1期中便提出強者文學理念,在“寫什么”與“怎樣寫”的問題上給出了自己的立論依據,其態度鮮明地指出:“文學不應當只是書齋中飯后茶余的消遣;不應當只是卿卿我我,幽怨悱惻的私情話;更不該是苦悶沉淪、陰暗自私的心聲,極至市井間的叫罵和虛偽荒誕的假大空。文學不是個人私藏,不是空中樓閣,也不是垃圾桶。我們正處于振興中華的開拓時代。面對正在思索和奮進的一代人,我們的文學應當在民族崛起的豪邁進程中去尋找自己的聲音和位置。反映投身社會主義運動的億萬群眾的偉大抱負,展現炎黃子孫深沉搏動的民族魂。”(本刊編輯部:《〈丑小鴨〉要自己的性格》,《丑小鴨》1983年第1期,第1頁。)顯然,在樹立刊物風格上做了比較明晰的嘗試。接下來,其對強者文學進行定位與闡發:“強者文學,就字面理解,可以有兩層意義:一是為文學者,當是強者。他正視社會現實,不回避生活中的矛盾;其次,便是由這樣一些文學家所創作的作品,當時強者。它應該是有個性的、鮮明的、準確的文學。它給人以力量,給人以鼓舞,給人以鼓舞,給人以啟示,當作職責。”(雷抒雁:《文學,你的名字叫強者》,《丑小鴨》1983年第1期,第77頁。)“時代需要強者,我們需要強者文學——做生活的強者,寫時代的強者。”(本刊編輯部:《〈丑小鴨〉要自己的性格》,《丑小鴨》1983年第1期,第1頁。)這種帶有反映現實生活、反映時代強者的現實主義強者文學的立論是非常鮮明的,其在實現意識形態功能的同時,也起到對于當時文學青年強大的精神撫慰作用。刊物將“強者文學”意識與青年結合在一起,凝結著“民族國家的認同”與“文學青年的理想激情”,更容易鼓舞到當時懷揣夢想卻無處施展才能的文學青年,“寫時代的強者,激勵人們去做生活的強者,這正是當前這個偉大的時代賦予我們這一代文學工作者的歷史任務。我們必須勇敢地把這個歷史任務擔當起來”(張鍥:《寫時代的強音 做生活的強者》,《丑小鴨》1983年第1期,第76頁。)。除卻對于強者文學理念的闡釋之外,刊物也組織了關于強者文學的筆談欄目,其中為了防止強者文學作品陷落于假大空,刻意追逐“強”的模式,指出“把強者寫成‘假大空。我愿與同志們共勉:嚴格從生活真實出發,力爭塑造出有血有肉、生動感人、與較大說服力的藝術形象來”(梁秉堃:《一管之見》,《丑小鴨》1983年第2期,第70頁。)。雜志也回答了為何提出強者文學,理由是“我們面對的是一代強者。我們這個文學刊物有責任、有義務為之一呼心聲”(本刊評議員:《強者文學和我們這一時代》,《丑小鴨》1983年第3期,第1頁。)。對于強者文學理論的提出、闡釋及推崇,表達了刊物較為明晰的發文趨向,也顯露了處于80年代初期啟蒙時代,一份青年文學刊物對于青年乃至整個國家的憧憬與希望。這構成刊物初始的發文動向和風格標志。于是,在刊物強有力的策劃與鼓舞的基礎上,一批強者文學作品出現在刊物上,諸如木子的《走過獨木橋》(1983年第2期)、《逆行》(1983年第2期),鼓舞一代處于人生困惑期的青年讀者。

《丑小鴨》雜志借用安徒生童話《丑小鴨》為刊名,并另辟蹊徑地提出了強者文學理念,這些都構成了刊物吸引讀者的重要因素。客觀而言,這些刊物品格都在早期為動員文學青年奠定了良性的基礎。無論是刊名對于文學青年的美好期許,抑或是強者文學理念的激勵,我們都不難覺察到《丑小鴨》雜志的文學品格——鼓舞尚處于默默無聞、逆境中的人們斗志,潛藏著現實主義文學的品格,給予人們頑強向上的精神力量。這也使得《丑小鴨》雜志區別于同時期同類的青年文學期刊,形構了獨屬于“丑小鴨”的品格。

三、動員方式:扶植青年創作、構筑文學社交網絡、開展創作輔導活動

在具體的辦刊實踐中,《丑小鴨》雜志主要通過發表文學青年作品尤其重視刊登處女作、為青年搭建文學社交平臺、組織創作輔導等,形塑了一種良好的伯樂傳統,從而在刊物與文學青年之間形成建構在文學意義上的師生關系。

1.扶植青年創作:重視處女作、增多發文篇目

《丑小鴨》雜志開明宗義地指出:“《丑小鴨》是文學新人的園地,是青年文學愛好者的知音,以扶植青年作者為宗旨。”(本刊編輯部:《卷首語》,《丑小鴨》1982年第12期,第3頁。)首先,在刊登處女作的篇幅數量上,“《丑小鴨》每期用三分之一左右的篇幅發表各種風格的處女作,每年出兩期處女作專號;發表處女作時,同時刊載作者的照片、小傳,以達到讀者和作者親切交流,相互啟發的目的;從形式和內容的結合上加強處女作評點”(《致讀者》,《丑小鴨》1983年第8期,第80頁。)。其次,在形式上,《丑小鴨》開辟“處女地”專刊,并且為處女作作者刊登照片與評介:“《丑小鴨》是青年作家的搖籃,將以主要篇幅發表青年作者的各類新作,尤其重視處女作的發表,特辟《處女作》專欄。這塊園地專供初次發表作品的新作者耕耘。發表處女作時將盡可能地附上作者照片和作品評介,以期引起社會和文壇的關注,援來扶植之手,引來澆灌之水。”(參見《丑小鴨》1982年第1期,第6頁。)譬如,1982年第4期封三刊登《本期〈處女地〉作者介紹》。再次,刊物有意識地開設了“我的處女作”欄目,刊登已在文壇收獲盛名的中、老作家的處女作。“這個專欄擬連續重發當代著名作家、詩人的處女作,以及作者關于處女作的筆談,以資初學者學習借鑒。我們希望聽到這樣一種充滿生氣和信心的聲音:‘彼能為之,吾亦能為之。”(參見《丑小鴨》1982年第1期,第73頁。)創刊號上刊登了作家嚴文井的《我吃了一串葡萄》,并附帶有回溯意義的創作談《過去生活里的一個漣漪》。最后,刊物也有意識地為作者刊登鼓勵文章,如:“《六甲》的作者,是剛剛進入影壇的新人,也是屬于‘丑小鴨之列,不過從他們的作品中我們卻看到了勃勃的生氣,再經過刻苦地磨煉,相信他們也一定會變成美麗的白天鵝。我衷心地祝福他們!”(本刊編輯部:《卷首語》,《丑小鴨》1982年第12期,第3頁。)在刊物的扶植之下,一批小說新作者如王旭烽、譚甫成、趙銳勇、石濤、張旗、殷慧芬、洛恪、邱國強、王小波、劉杰等人得到關注,并連續發表作品。可見,《丑小鴨》的扶植是卓有成績的。

此外,為了給更多文學青年發文的機會,刊物也有意識地刊登篇幅短小的作品,誠如刊物在《編后》中坦言:“篇幅短小,可以增大刊物的容量,多推出些業余作者的作品;同時要求作者筆法凝練、干凈;找好寫作角度。我們今后將提倡寫較短的文章。”(《編后》,《丑小鴨》1982年第12期,封三。)“篇幅短,要求作者文字簡潔,講求提煉、剪裁和角度;同時,可以加大刊物容量,使更多的作品能夠問世。還可以節約讀者的時間——用同樣的時間,讀更多的作品。”(《卷首語》,《丑小鴨》1983年第4期,第1頁。)原本每期小說有5篇左右,之后由于字數的縮減,擴大到每期8篇左右,增加了發文的篇目。

2.活動策劃:以文學期刊為陣地的中外文學青年社交

《丑小鴨》雜志為當時讀者提供了一個參與文學、參與世界的途徑,閱讀報刊成為其與現實世界(同時代文學愛好者)溝通的重要方式。從這個意義上講,期刊為他們構建了一個與同時代國內、國外文學界交流的社交網絡。這種社交網絡的搭建主要通過書信往來,《丑小鴨》雜志刊登了大量書信體的對話,搭建了一座對話的橋梁。譬如國內文學青年的通信:“看了你的信,了解到你的苦惱。許多青年都遇到過這個問題,但每人的原因并不相同,解決的辦法也只能對癥下藥。”(白景晟:《為〈六甲〉的發表說幾句話》,《丑小鴨》1982年第2期,第80頁。)這些文學青年通過雜志互相通信,在信中抒寫對于文學創作的感受與困惑,在文學共情意識上結下了深厚的情誼。除卻國內通信外,刊物還開設了“中外文學青年通訊錄”欄目,從“他者”視域,為讀者打開了一扇新的窗口。透過這個窗口,讀者不僅能夠看到外國青年如何看待中國青年文學,同時也能夠見識到同時期國外文學的發展動態:“親愛的柯赫·白荻,《丑小鴨》的門也是向國外青年朋友敞開的,希望你、希望所有的外國朋友都能為她寫稿,反映當今時代各國青年朋友的文學生活,貫通五湖四海青年們的心靈!”(《丹梅、柯赫·白荻(西德)》,《丑小鴨》1982年第1期,第79頁。)在80年代,這種書信體的運用不僅讓讀者期待一種對話的可能,也容易調動更多文學青年的熱情,在國內文學青年與德國、法國、日本、丹麥等國家的文學青年之間建立文學社交聯系(參見《丹梅、柯赫·白荻(西德)》,《丑小鴨》1982年第1期;〔日〕谷野典之:《中外文學青年通訊錄》,《丑小鴨》1982年第5期。丹梅,(丹麥)克姆·安德森:《中外文學青年通訊》,《丑小鴨》1982年第12期;等等。)。

3.創作輔導:以成名作家為榜樣,開展形式多樣的輔導活動

彼時的《丑小鴨》雜志有意識地增加文學寫作與創作輔導的內容,通過老作家復信、作家百人談、改稿會(《作家、編輯、作者直接交流》,《丑小鴨》1982年第7期,第31頁。1982年5月10日至5月15日,中國作家協會北京分會、《丑小鴨》編輯部、北京市門頭溝區文化館在門頭溝聯合召開小說創作座談會。《丑小鴨》的編輯和作協會員一道,對業務作者的習作一篇篇提出具體意見,和他們一起商量修改方案。)、刊授班、創作講習班、作家評論等形式。例如嚴文井、周冰冰《關于寓言的通信》稱:“因為我在文學創作的崎嶇小路上,遇到了目前無法逾越的思想障礙,所以只好求教于您了。”(參見《丑小鴨》1982年第4期,第50頁。)《丑小鴨》雜志開設了一系列關于創作的欄目,比如特色欄目《作家性格心理調查表》,“作家要熟悉人,描寫人,了解讀者;讀者也希望了解作家。通過作品了解作家,當然是可靠的途徑,現在本刊向讀者開辟了一個更直接的途徑;陸續刊登作家的性格心理調查表”(參見《丑小鴨》1982年第1期,第75頁。)。該欄目刊登了孟偉哉、理由、賈平凹、劉亞洲、蘇叔陽、焦祖堯等作家的性格心理調查表。《作家性格心理調查表》主要以問答的形式展開,篇幅2頁,除卻報刊作家姓名、性別、年齡等基本信息外,主要問題有:“主要工作成就”、“您性格基本定型大約在什么年紀?”、“幼年、少年對年影響最大的人”、“您在成功的道理上,有哪些性格幫助了您?哪些阻礙了您?”、“您認為做您這項工作應具備哪些性格特征?”、“請您確定您的氣質?”、“請您確定您的性格類型?”、“隨著年齡的增長,您的性格變化是怎樣的?”、“您的人生格言,或者要講的話?”在這些回答中,作家們帶著真實坦誠的態度,回溯了個人人生及創作道路中的種種問題,袒露了個人在性格、心理等不同側面的感受與體悟。雜志試圖從作家的創作歷程、性格特質等方面尋獲創作成功的答案,有意識地將已成名的作家作為文學青年學習的榜樣,希圖通過向讀者展露作家創造型性格、氣質,促使其找出他們成功的某些內在因素和客觀條件,從而得到借鑒和裨益。這種做法,既是倡導某種主流文學創作價值觀,同時也為后續有可能轉化為作者的讀者樹立某種標桿與典范。

四、《丑小鴨》雜志的閱讀主體:讀者構成、閱讀動機、閱讀反饋

閱讀史研究中的讀者區別于接受美學、讀者反映批評理論中想象的讀者,而是“歷史上實實在在存在過的人,真的接觸過書籍,讀過其中的文本,并且生成了自己對文本的闡釋”(戴聯斌:《從書籍史到閱讀史:閱讀史研究理論與方法》,新星出版社2017年版,第15—16頁。)。因此,在回答刊物的閱讀主體相關的問題時,本文主要以刊物上的讀者史料為基礎。

1.《丑小鴨》雜志的讀者——“讀者是誰?”

《丑小鴨》雜志為當時讀者提供閱讀文學作品、了解文壇動態的窗口,以及發表文學作品的機會和平臺。圍繞在《丑小鴨》雜志周圍的,多是懷揣文學夢想的青年。這些讀者大概是年齡在14—35歲之間,其中20多歲居多,“多數是二十歲左右的‘無名之輩,有生產第一線的工人、農民,有青年干部、戰士、教師、學生、醫務人員,還有待業青年”(本刊編輯部:《卷首語》,《丑小鴨》1982年第12期,第3頁。)。這一代青年經歷過上山下鄉等,一方面他們和中國社會、人民有著自覺的天然的血肉聯系,能夠將自己的個人經驗轉換為民族、國家經驗。而改革開放以來,80年代帶來的思想解放和“四化建設”所裹挾的期許的光明未來,以及國家在試圖改善“個人與國家”方面的切實努力,也導致青年的個人認同和國家認同在這樣的主體與客觀的統一中能相對真實地結合在一起,并合理地體現在歷史進程的必然性當中。所以這些讀者通過閱讀對《丑小鴨》雜志,能夠達成某種共識。

2.《丑小鴨》雜志讀者的閱讀動機——“為什么讀?”

探勘《丑小鴨》雜志讀者的閱讀動機不啻是要了解他們緣何閱讀,也要了解其如何思考和認識。根據《丑小鴨》雜志閱讀史料,尋獲讀者的經驗遺跡并揣度他們的閱讀動機。大致有如下原因,首先,熱愛文學的自發性閱讀。為了達到精神世界的溝通與共鳴,“文學性的閱讀行為是一種同人類社會地位的荒謬相抗衡的手段。一個民族如果是幸福的,那它也許就不會有歷史,而不會有文學則是肯定的,因為民眾不會有閱讀的愿望”(〔法〕羅貝爾·埃斯卡爾皮著,符錦勇譯:《文學社會學》,上海譯文出版社1988年版,第147頁。)。其次,獲取知識的實用性閱讀。《丑小鴨》雜志組織創作輔導,譬如中杰英的《文學專業的特殊性與創作準備》(1983年第2期)。再次,文學閱讀潮之下的社交性閱讀。從文學閱讀的功能看,文學閱讀行為能增強個人社會交往。最后,渴望通過文學閱讀,走向文學創作之路,獲得文學聲名。文學青年在《丑小鴨》雜志上發表作品后,其本人也收到很多來信,也能反映出當時文學青年渴望通過文學收獲聲明的目的。誠如作者李輝所言:“《丑小鴨》第九期刊登了我的處女作《鮮花……》和《命運……》后,生活似乎給我翻開了另一頁:從十月初,我陸續收到全國各地青年文學愛好者的來信,有熱情洋溢的祝賀,有同殘廢青年的傾談、鼓勵,但更多的是詢問‘創作經驗和‘體會。”(李輝:《編讀交流》,《丑小鴨》1983年第2期,第25頁。)表達了對文學的一種熱切向往與價值期許。當然也不乏弦外之音,在表達對于文學的熱忱之外,也蘊含著某種通過文學收獲盛名,甚至改變人生的愿望與期許。這些也說明80年代圍繞在青年文學期刊周圍的讀者與作者并無明晰的分界。

3.《丑小鴨》雜志讀者的閱讀反饋——感謝、辯護與揭發

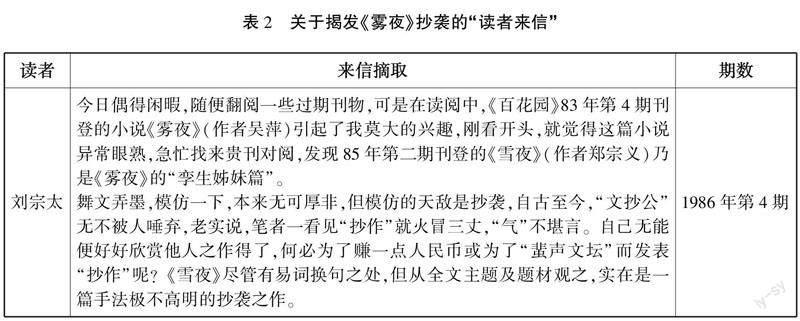

文學青年的閱讀反饋如何?本文主要通過《丑小鴨》上刊登的書信,勘探彼時文學青年的閱讀反饋,大體包含了抒發對刊物的感激之情、為刊物做辯護、揭發抄襲之作等。他們積極為刊物建言獻策,尤其是在指出訛誤、監督抄襲等方面提供了大量的建設性意見,共同編織了閱讀《丑小鴨》雜志的“意義之網”。

首先,感謝類書信。多由在刊物上發文的作者書寫,諸如“感謝《丑小鴨》的編輯同志不棄淺薄,給予了熱情幫助。無論如何,我都永遠記著:《丑小鴨》是無名小字輩文學青年的良師益友”(于為民:《寫在〈歸來的流浪漢〉之后》,《丑小鴨》1982年第9期,第9頁。),(李輝:《編讀交流》,《丑小鴨》1983年第2期,第25頁。)“我的小詩今天得以發表,真該謝謝您,同時,您這種不以人取文、熱心培養丑小鴨的編輯精神,也激起我心中深深的敬意”(謝午恒:《編讀交流》,《丑小鴨》1984年第5期,第80頁。)。其次,辯護類書信。刊登為刊物做辯護的讀者來信,也側面透露出雜志借助讀者力量對文壇爭鳴進行再辯論的意圖。譬如《丑小鴨》雜志在1983年第9期刊登了關于反駁韋君宜發表在《河南青年》(1983年第6期)的文章。這些書信積極為《丑小鴨》雜志做辯護。譬如,“韋君宜同志在該文中的談話并不像期待的那樣熱情,而是感到冷水澆頭,感到文中投來的輕蔑、不屑的一瞥。韋君宜同志認為‘丑小鴨再幫助也變不成‘白天鵝的觀點令人實在困惑”(路石:《讀者來信》,《丑小鴨》1983年第9期,第71頁。),“讀后先是吃驚,一位受人尊敬的老作家,怎么這樣信口開河!我衷心希望《丑小鴨》以她富有無限感召力和創新精神的風格發展下去。前程是美好而又艱難的。但首先是態度,有了一顆溫暖青年人的心,辦法是會有的”(姚光:《讀者來信》,《丑小鴨》1983年第9期,第71頁。)。這些讀者來信確實反映了一部分讀者參與刊物文學建構與為刊物發聲、正名的歷史事實,但這離不開期刊自身的規范與引導。最后,揭發類書信。如:“看了今年第三期《丑小鴨》刊登的散文詩《拾到的紀念冊》和《石榴紅月》,這不是出自我國著名的散文詩作家柯藍和王中才之手筆嗎?怎么會出現在你的大名之下呢?”(李華:《給黃望梅的一封信》,《丑小鴨》1982年第5期,第78頁。)“一口氣讀完,不敢相信自己的眼睛,其中‘拾到的紀念冊一章,從詩題到內容‘拾自著名散文詩家柯藍新出的集子《拾到的紀念冊》,除極個別字句略有調動外,基本照抄。”(楊天鸝、魯綺:《編讀交流》,《丑小鴨》1984年第5期,第80頁。)在揭發抄襲行為的讀者來信中充斥著大量有理有據的建議,譬如《丑小鴨》(1986年第4期)刊登了揭發抄襲之作的讀者來信(見表2),一方面顯示出彼時讀者在閱讀雜志時,并非被動地接受,而是帶有質疑、批評意識的;另一方面,在難以迅速檢索作品是否抄襲的80年代,讀者的監督也在一定程度上促進了刊物的準確度、作品的原創性,并客觀上監督并抑制了文學作品抄襲、剽竊等行為。當時的讀者有意識地、積極地參與其中,客觀上促進了刊物發展。

五、未完成的“文青夢”:雜志停刊與閱讀影響

《丑小鴨》雜志為讀者尤其是青年讀者提供了一個了解文學世界、學習知識、交流互動的平臺,通過這個文學陣地,讀者將“自我”結合到更加宏大的意義當中,他們通過心靈絮語、批評建議等方式表達著一代人的閱讀傾向、價值取向。即便深處逆境,也要飽含“強者”不懈奮斗的精神。這種帶有現實主義意味的強者文學理念受到了讀者的歡迎,它也在某種程度上向青年“許諾”,只要堅持不懈、奮斗上進,就能夠獲得某種成就。這種文學功能在20世紀80年代的文學場中發揮著巨大的作用,也與文學給人以精神和力量、為讀者尋找精神家園的理念相吻合。《丑小鴨》雜志為20世紀80年代的文學青年起到了較強的動員作用,培養并塑造了一代熱愛文學、關心期刊發展,既對文學飽含熱忱喜愛,積極投身文學創作,同時也具備批評意識的文學青年讀者群。

讀者能夠從閱讀中體察到文本自身所包含意義的過程,說到底,讀者閱讀的過程也是在尋找意義的過程。“有的時候,讀者會得到愉快或激勵,被帶入另一個世界;有的時候,他們所讀到的東西會震撼他們的心靈,改變他們的想法,甚至有可能改變他們的一生。”(〔美〕周紹明著,何朝暉譯:《書籍的社會史:中華帝國晚期的書籍與士人文化》,北京大學出版社2009年版,第1頁。)誠如:“這是一本創刊號,封面上的廣告語至今印在腦海,記得買得這本雜志后,幾乎一字不落地讀完,讓我遠離家門孤身求學的生活,多了快樂的漣漪,讓一位從農村走來的、正處在人生轉折點的幼稚青年,心靈得到極大的慰藉。”(西子望月:《八十年代做過“文青”的可能會知道,有一本雜志很對他們的心思》,2021年4月30日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1698461859209967377&wfr=spider&for=p。)這位網名為“西子望月”的讀者在閱讀《丑小鴨》創刊號的時候還是一名高中生,但是在時間流轉近四十年后的2021年,當其回憶到十幾歲時的閱讀體驗時依舊印象深刻、感情真摯。由于種種原因,這份刊物于1987年停刊。從時間維度上看,獨屬于這本雜志與一代文學青年的文學夢便在時間意義上暫時停止——《丑小鴨》雜志及其構筑的文青夢的“未完成”;而從閱讀的綿長意義上來看,這份雜志對于一代文學青年而言,達到了廣泛的動員效果,使得一代文學青年不僅積極投身文學創作,同時也主動地參與刊物建設、關心文學發展。這份曇花一現的《丑小鴨》雜志形構了一個時間意義的戛然而止,又在閱讀意義上持續進行著揮之不去的文青夢。

〔作者闞玉篇,浙江大學文學院博士研究生、早稻田大學訪問研究員〕

Youth Mobilization of Literature and the “Unfinished” Dream of Literature Youth: Centered on the Reading History of The Ugly Duckling (1982-1986)

Kan Yupian

Abstract:In the 1980s, the expectation of the title of the youth literature journal The Ugly Duckling and the proposal of the strong literature concept made it reach a spiritual consensus with countless young people with literary dreams at that time, and it was favored by young readers at the beginning of its establishment. Contributions were enthusiastic, laying a good foundation for mobilization; in the specific practice of running the journal, the journal mobilized young people mainly by supporting young peoples works, building literary social networks, and organizing creative tutoring activities, which achieved the effect of extensive mobilization. From the perspective of reading subjects, most of the people around The Ugly Duckling at that time were literary youths. They actively participated in the construction of the publication based on their reading motives, such as love of literature, acquisition of knowledge, participation in social interaction, and hope to enter the literary world through literature. Correspondence, defense and supervision letters express their own spiritual understanding and reading trends, and together weave a web of meaning for reading publications Objectively speaking, the publication of The Ugly Duckling was suspended in 1987. From the perspective of time, the literary dream of the publication was suspended. In the sense of long reading, the publication mobilized the enthusiasm of the literary youth at that time. It has cultivated a generation of young readers who love literature, care about the development of publications and have a sense of supervision. As a result, The Ugly Duckling, a short-lived youth literature journal in the 1980s, formed a dream of literary youth that came to an abrupt end but lingered.

Keywords:Youth literature mobilization, “Unfinished”, Dream of Literature Youth, The Ugly Duckling, reading history