儒將奇才贊舒同

趙保平

舒同是我黨老一輩無產階級革命家,也是新中國書法藝術的創新者、書法組織的奠基人。他自幼喜愛書法,天賦稟異,勤習苦研,少年有成,早在其老家江西撫州東鄉時,就有面世之杰作和“神童”之贊譽。1926年,他于家鄉入黨,后在地下黨縣委書記任上遭遇白色恐怖,為躲避反動當局緝拿,輾轉至上海繼續從事黨的地下工作。上海地下黨組織遭受嚴重破壞后,他又奉命轉移至江西瑞金中央紅色根據地,加入了紅軍行列。自此,舒同開始了攜筆從戎艱苦輝煌的軍事生涯。

在隨后的歲月里,他參與瑞金紅色根據地建設和五次反“圍剿”作戰,參加舉世聞名的二萬五千里長征;抗日戰爭時期在晉察冀軍區、延安八路軍總部、新四軍山東軍區,解放戰爭時期在華東局和華東軍區,都身擔重要職務,發揮重要作用。新中國成立后,他在上海卸下戎裝,從事地方領導工作。之后,輾轉于山東、陜西、北京等地黨政領導崗位。而不論他身在哪里,從事什么工作,書法都是他生命中須臾不會中斷的“華彩樂章”。

他,攜筆于戎馬倥傯,臨池于運籌帷幄;飽蘸武裝斗爭、血雨腥風之墨,揮灑革命志堅、不折中鋒之筆。他,從瑞金擴紅和長征途中勁書大幅宣傳標語,到遵毛主席之囑,為延安“抗日軍政大學”書寫校名和校訓“團結緊張嚴肅活潑”;從奉毛主席之命手書一封文采飛揚之私信,足令陜甘寧邊區那位嫌“共黨無文化”的老士紳刮目汗顏、即改初衷而入座參政,到濟南戰役攻城前夜,以蠅頭小楷一紙便簽勸降國民黨守軍軍長吳化文中止猶疑而棄暗投明……凡此傳奇,不勝枚舉。總之,他憑借手中一支手槍伴一管毛筆,武功文治,軍政兼備;儒將奇才,功勛卓著。毛主席曾多次稱贊他,謂之:“紅軍書法家”、“黨內一枝筆”。

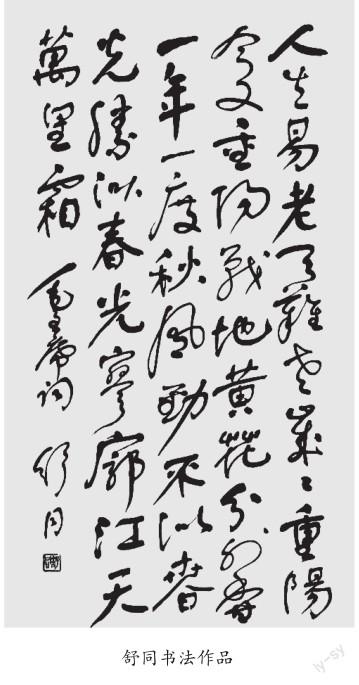

如今,舒同雖于1998年5月駕鶴西行,但他生前留下的墨跡卻遍布于祖國的天南海北、名山大川之間,與天地同在;廣見于報頭刊面、名校學府等處,令世人共饗。人們在驚嘆他首創的遒勁而藏鋒、雋秀不艷麗的“舒體字”時,孰不知真正能獨辟蹊徑、力透紙背的,不僅僅是他的每一幅字,而是每一幅字后面,篳路藍縷、嘔心瀝血,為中國革命勝利展現雄才大略,和他不忘初心、矢志不渝,為新中國發展建功立業的動人情結。

字緣情系,滬上為例。當年,他為上海一眾學府院校親筆題寫校名墨跡,現今,或仍高懸于學府門楣正中,或已珍藏入館舍櫥窗內壁。他題寫的校名有:“同濟大學”“、華東師范大學”、“上海外國語大學(”前身為“上海俄文專修學校”)“、華東紡織工學院(”現為“東華大學”)、“上海第二醫學院”(現為“上海交大醫學院”)、“華東政法學院”(現為“華東政法大學”)等,另有“上海總工會”、“上海展覽館”、“上海農業展覽館”、上海火車站的站名“上海站”,等等。這些重要的題名,獨樹一幟,渾圓有力,氣韻非凡,極具觀瞻價值。

人們不難發現,舒同為文教部門和單位題寫校名和匾額居多,這是什么原因呢?答案緣起于他時任華東軍區政治部主任兼華東局社會部長時,在山東臨沂創辦我黨第一所專門培養根據地、解放區公安骨干的“華東警官學院”(他親筆題寫校名),便知他鐘情于為黨為國家大力興辦新型院校、努力培養急需人才的偉大事業,且樂此不疲,慷慨揮毫。

當勝利解放上海、硝煙尚未散盡時,一所籌備于江南古鎮丹陽“總前委”小院內、麇集黨政軍和南下干部中文教干才的“華東人民革命大學”,便因陋就簡地借用校舍在上海開學了,后又轉到蘇州繼續辦學。身為掌管華東地區宣傳文教工作主帥,舒同兼任華東革大校長。建校之初百廢待興,日理萬機的他難掩對該校偏愛之情。他不僅展紙秉筆題寫校名,還題詞:“到火熱斗爭去全心全意為人民服務”、“加緊學習改造思想作風,樹立為人民服務的革命人生觀”。他在作報告時,殷切鼓勵學員們要為全中國徹底解放而抓緊學習,為建立和鞏固新生人民政權而刻苦學習,為新社會恢復發展生產、生活而努力學習,為推進新中國各項建設事業向前而不斷學習,為實現共產主義遠大理想而終身學習!

該校從1949年5月成立,到1953年春夏之交光榮完成歷史使命,共計培養了15300多名男女學員。該校學制短則三個月,長則一年余。學科設置緊密結合當時形勢發展需要,旨在提高學員政治覺悟、文化水平和服務技能。新中國建立伊始的各條戰線上,到處都有華東革大學員朝氣蓬勃、大有作為的身影。該校有不少師生后來從事高等教育工作,包括創建幾所新的高等院校,成為領導中堅或管理骨干。那些年,上海和華東其他地方有不少新建院校,通過各種渠道請毛主席題寫校名。毛主席知道后說,你們華東有舒同在,請他題嘛,他的字很好。他為不辜負毛主席信任,從命提筆,有求必應;又如為“華東革大”女兒做嫁妝那般,欣然命筆、字斟句酌中飽含喜悅與希冀。

縱觀舒同一生,為中國革命和社會主義建設,為新中國文化事業,尤其為書法藝術發展與創新,作出了為人稱道的杰出貢獻!他為后世留下了既可欣賞、臨摹的書法瑰寶,亦可學習、效仿的寶貴精神,更為新時代的我們建樹文化自信提供了一份生動的樣本。

末尾,我想冒昧借用書法大家啟功先生題寫的“千年翰墨一舒同”為首句賦一小詩,抒發向革命老前輩、大書法家舒同的學習與敬仰之情:“千年翰墨一舒同,革命書法建奇功。文化自信創新體,安立華夏巨匠叢。”

(編輯 盧天琳)