某商業綜合體超限高層結構設計與分析

1 工程概況

本工程為商業、辦公綜合體,位于濟南市天橋區,由兩棟高層主樓和裙房組成。 該項目總建筑面積15.49 萬m2,其中地上建筑面積10.0 萬m2,地下建筑面積5.49 萬m2。 本工程地下部分為3 層,地上部分由6 層裙房、1#塔樓(23 層)和2#塔樓(13 層)3 部分組成。首層室內外高差為0.15 m,地下3 層~地下1 層層高分別為4.0 m、4.0 m、5.6 m,地上1 層層高為5.30 m,2~6 層層高為5.10 m,7 層及以上層高1#塔樓為4.0 m、2#塔樓為3.90 m,結構高度裙房為30.950 m、1#塔樓為98.950 m、2#塔樓為58.250 m,裙房結構平面尺寸為164.45 m(東西)×92.35 m(南北)。

為滿足建筑使用需求并考慮建筑方案布局, 塔樓與裙房之間不再設置變形縫,整個工程地上、地下連為一體,形成一大底盤多塔結構,嵌固端為地下室頂板。 建筑效果圖見圖1。

圖1 建筑效果圖

工程結構設計使用年限為50 年, 結構設計安全等級為二級,結構重要性系數γ0=1.0。 地基基礎的設計等級為甲級,抗震設防類別為標準設防類(1~6 層為重點設防類),抗震設防烈度為7 度,設計基本地震加速度值為0.10g。設計地震分組為第三組,建筑場地類別為Ⅱ類,規范反應譜特征周期為Tg=0.45 s。計算地震作用時,采用GB 50011—2010《建筑抗震設計規范》(2016 年版)[1]第5.1.5 條提供的地震影響系數曲線,多遇地震作用下的水平地震影響系數最大值為0.08, 基本地震作用下的水平地震影響系數最大值為0.23, 罕遇地震作用下的水平地震影響系數最大值為0.50,結構阻尼比為0.05。 彈性時程分析時輸入地震加速度的最大值為35 cm/s2。 基本風壓應按50年重現期的風壓值采用,基本風壓w0=0.45 kN/m2,承載力設計時取基本風壓的1.1 倍,地面粗糙度類別按B 類。

2 基礎設計

由于基礎埋深較大、場區抗浮水位較高,天然地基不滿足承載力要求,塔樓與裙房均采用鉆孔灌注樁(裙房樁基兼抗拔樁)。 根據塔樓及裙房的荷載要求,選擇不同的樁徑、樁長及樁端持力層,1#塔樓、2#塔樓、 裙房及車庫部分的樁徑分別為1000mm、800mm、600 mm,樁基承載力特征值分別為9 500 kN、5 900 kN、2 700 kN(抗拔承載力特征值為1 000 kN),兩塔樓樁端持力層為第10-2 層中風化輝長巖、裙房及車庫部分樁端持力層為9-2 層強風化輝長巖或10-1 層中風化輝長巖,各樁長根據樁勘具體確定。各承臺厚度為1 200~2 000 mm,承臺之間設置防水板,厚度為700 mm。

3 結構體系與布置

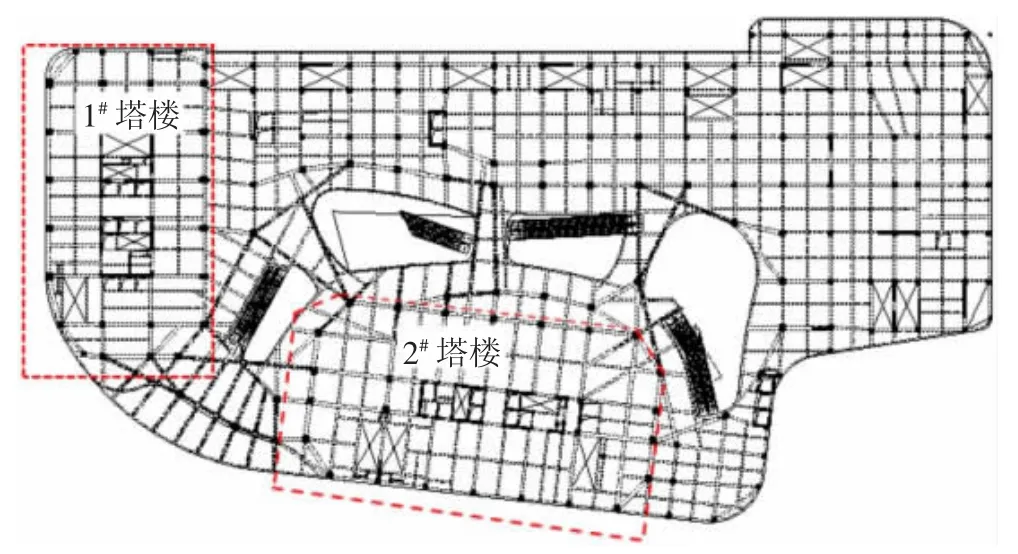

兩塔樓結構形式為鋼筋混凝土框架-核心筒結構,裙房部分利用塔樓核心筒剪力墻,并在裙房樓電梯間、隔墻位置設置剪力墻,同時考慮結構剛度及受力需要,在適當位置設置剪力墻,形成具有多道抗震防線的鋼筋混凝土框架-剪力墻結構體系,保證了整個建筑物的抗震性能。 剪力墻的厚度最厚為500 mm、最薄為200 mm;剪力墻及框架柱混凝土強度等級自下部的C60 變化至上部的C35,截面分層減小,以保證結構自下而上剛度的均勻變化。梁板混凝土強度等級為C30。底部剪力墻的抗震等級為一級,底部框架的抗震等級為一級(1#塔樓相關范圍外圍二級),中庭大跨梁及其支承柱抗震等級為一級。主樓的樓蓋采用主次梁體系,中庭大跨梁采用型鋼混凝土梁、其支承柱采用型鋼混凝土柱。 各樓層的樓板一般采用現澆鋼筋混凝土樓板,板厚一般為120 mm,裙房以上兩塔樓考慮產業化要求樓板采用疊合板,板厚為130 mm,并在薄弱部位的樓板進行了加厚、加強處理。 裙房3 層結構平面示意圖見圖2。

圖2 群房3 層結構平面示意圖

4 結構超限類別

塔樓的結構高度分別為98.950 m、58.250 m,滿足JGJ 3—2010《高層建筑混凝土結構技術規程》[2]中A 級高度鋼筋混凝土高層建筑關于高度方面的有關規定,高度不超限。

本工程為大底盤多塔結構, 存在扭轉不規則、 樓板不連續、體型收進、塔樓偏置,以及局部穿層柱,達到3 項不規則情況,為抗震超限高層結構[3]。此外,底部裙房的平面尺寸東西為164.45 m、南北為92.35 m,結構超長,需考慮樓板的溫度應力及中震和大震下的樓板應力。

5 計算分析

5.1 多遇彈性反應譜分析

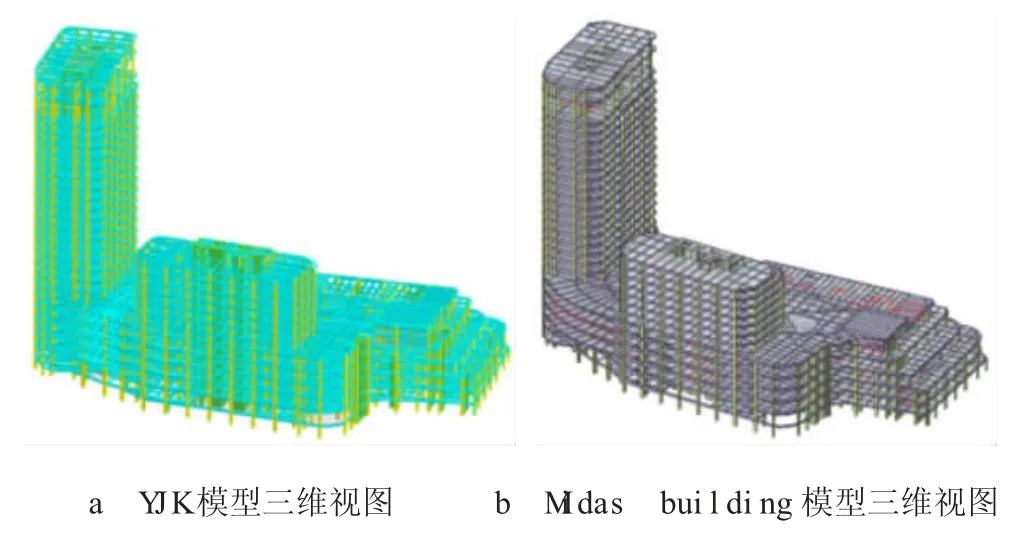

多遇地震彈性反應譜整體分析采用YJK 和Midas building 軟件,對兩種軟件的計算結果進行對比,確保整體模型計算的可靠性。 地震作用計算時采用考慮扭轉耦聯振動影響的振型分解方法,并考慮偶然偏心和雙向地震的影響。 混凝土重度為26 kN/m3,連梁剛度折減系數為0.6,中梁剛度增大系數為2.0,框架梁梁端負彎矩調幅系數為0.85,梁內力增大系數為1.0,梁扭矩折減系數為0.4,周期折減系數采用0.85,地震和風荷載計算考慮最不利作用方向, 上部結構的嵌固部位為地下室頂板。兩種軟件的三維計算模型如圖3 所示。1#樓模型因屋頂有機房和構架層,所以模型建模為25 層。

圖3 計算模型三維視圖

兩種軟件的計算結果顯示,各項計算結果均差別不大,各指標滿足規范要求。 計算振型數為30 個,兩種軟件計算的結構主要周期差別不大,可以采信;結構周期比Tt/T1,YJK 計算為0.77,Midas 計算為0.76,均滿足規范A 級高度高層建筑限值0.90 的規定。

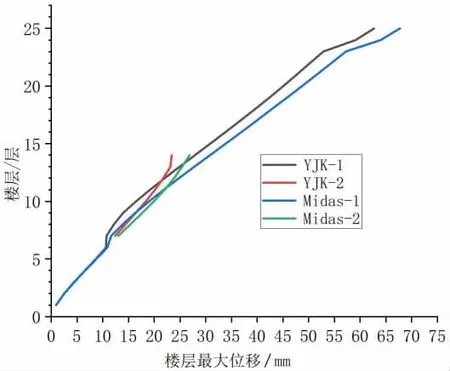

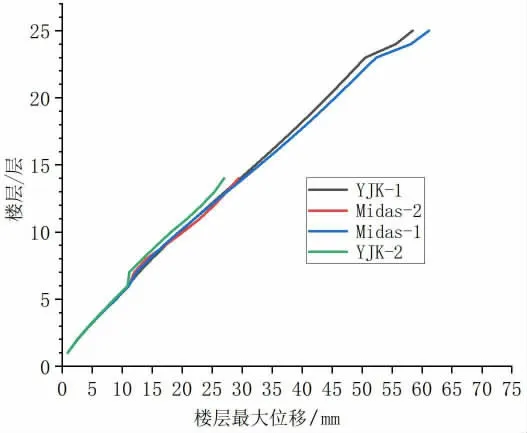

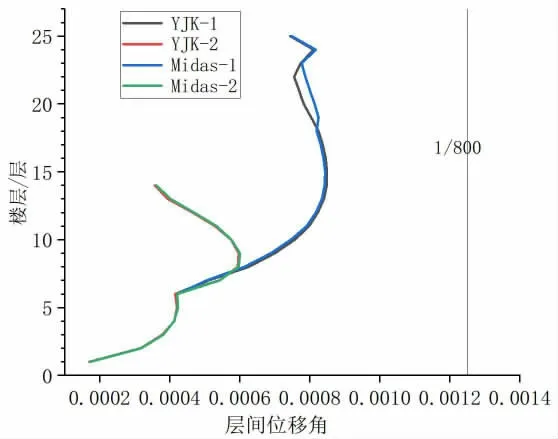

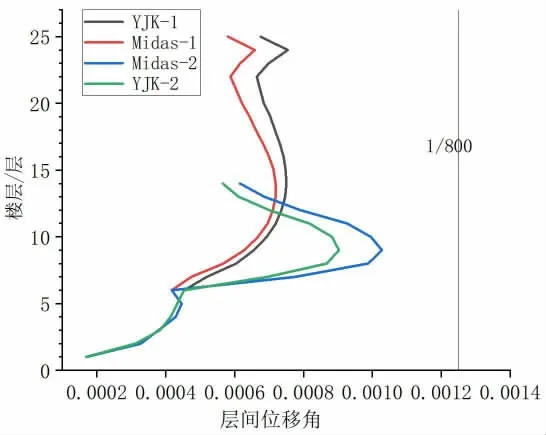

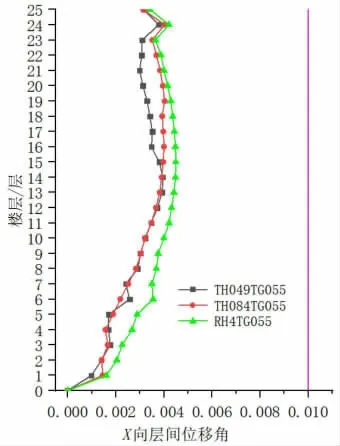

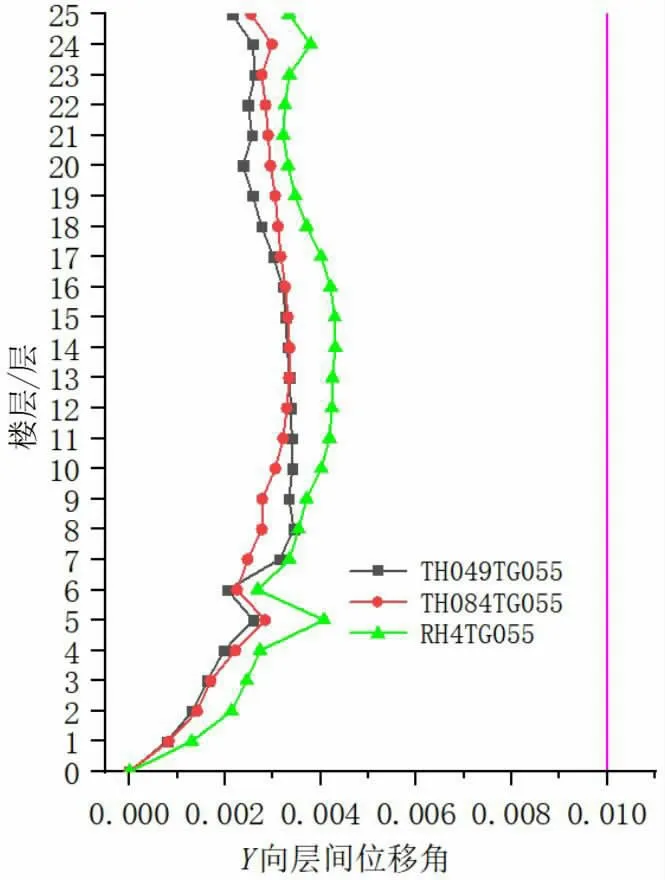

圖4~ 圖7 給出兩種軟件計算的地震作用下的位移及位移角(1#樓、2#樓均為結構角部)對比,結果顯示,兩種計算軟件的計算結果基本一致,各項指標均滿足規范要求。

圖4 X 向小震下樓層最大位移

圖5 Y 向小震下樓層最大位移

圖6 X 向小震下層間位移角曲線

圖7 Y 向小震下層間位移角曲線

5.2 小震彈性時程計算分析

地震波采用5 組實際強震記錄和2 組人工模擬地震波,輸入YJK 軟件進行小震彈性時程分析。 所采用5 組地震加速度時程曲線均滿足地震動3 要素的要求,即頻譜特性、有效峰值和持續時間[1]。 分析結果見表1。

表1 小震彈性時程分析的底部剪力及其與規范反應譜法計算結果的比值

從表1 中可以看出,每條時程曲線計算所得X 向、Y 向的結構底部最小剪力均與規范反應譜計算結果的比值均大于65%;7 條時程曲線計算所得X 向、Y 向的結構底部剪力的平均值與規范反應譜計算結果的比值大于80%, 所選地震波滿足規范要求。

彈性時程分析法的樓層剪力曲線和樓層位移角曲線與地震反應完全平方組合CQC 計算結果相對比,整體變形和受力特征一致,結果可信。 多條波平均值與CQC 法計算結果比較,彈性時程計算結果在上部樓層比CQC 大,采用在YJK 軟件中將此類樓層的地震剪力乘以放大系數的方法予以解決。 針對各層X 和Y 向分別對應的CQC 地震剪力放大, 重新復核計算,層間位移角可滿足規范要求,施工圖可按放大后結果設計。

5.3 抗震性能化設計

為保證結構地震作用下的安全, 需要提高重要結構構件的安全度水平,根據規范[2]的要求,本工程整體抗震性能目標參照C 級采用。其中,大跨度梁及其支承柱、穿層柱、大跨懸挑梁、扶梯支撐梁、塔樓與裙房相連的框架柱滿足中震彈性及大震不屈服;底部加強部位剪力墻、塔樓框架柱、頂層塔樓的轉換梁柱滿足中震抗剪彈性抗彎不屈服、 大震抗剪不屈服抗彎部分進入塑性;中庭連接樓板滿足中震抗剪彈性抗彎不屈服、大震抗剪截面滿足要求。

采用YJK 軟件按等效彈性振型分解反應譜法進行計算。

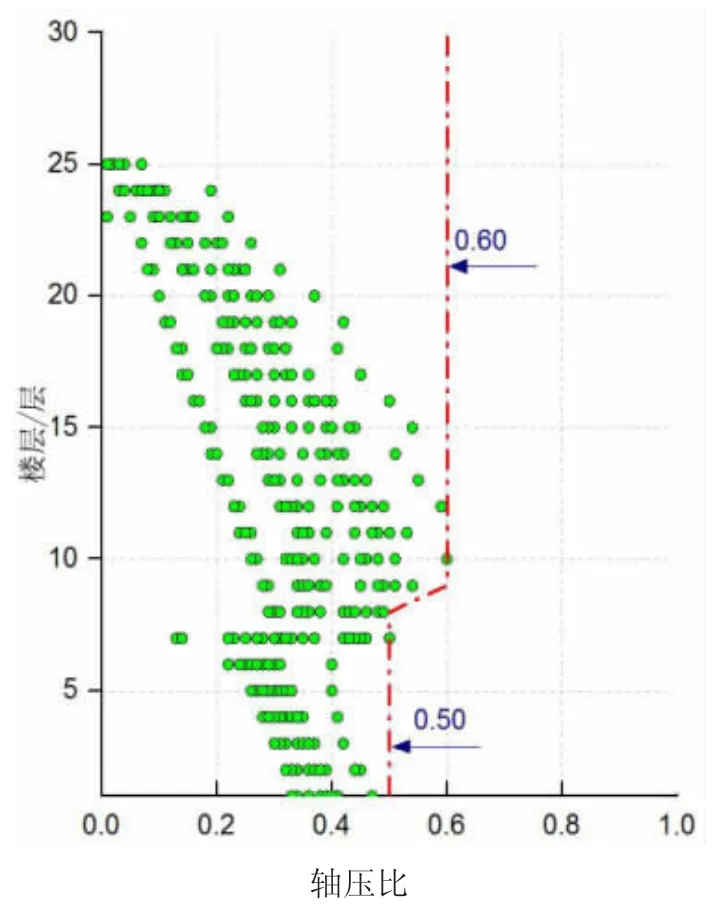

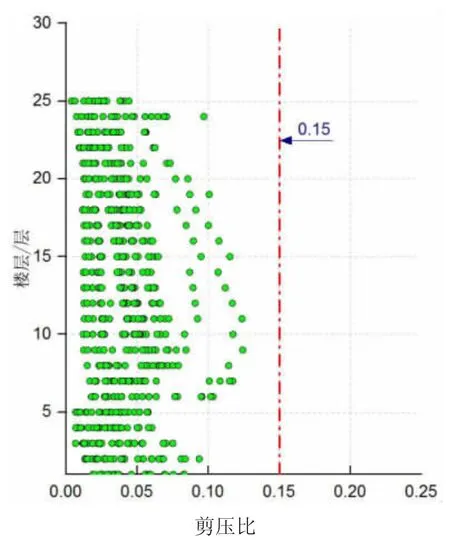

計算結果表明, 各關鍵構件均滿足本工程設定的抗震性能目標要求。 1#塔樓核心筒剪力墻的部分計算結果如圖8 和圖9 所示。

圖8 剪力墻沿樓層軸壓比分布圖

圖9 剪力墻大震剪壓比分布圖

另外,本工程所建場地抗震設防烈度較高,部分剪力墻墻肢在中震作用下所受拉力較大, 需要對其進行雙向地震作用下的偏拉驗算。 根據分析結果,裙房底部兩層個別墻肢拉力較大,墻肢平均名義拉應力超過混凝土抗拉強度標準值,在此墻肢的邊緣構件內設置型鋼,型鋼承擔拉應力,同時對應該區域墻肢的抗震構造措施提高至特一級。

5.4 大震彈塑性時程分析

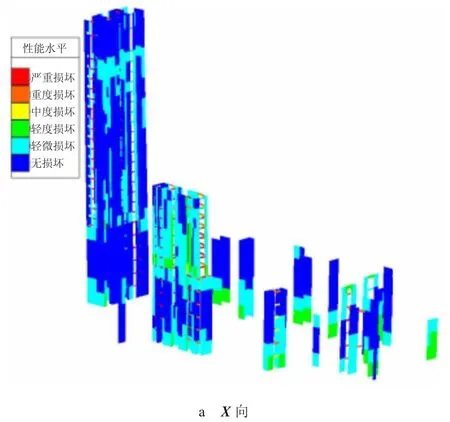

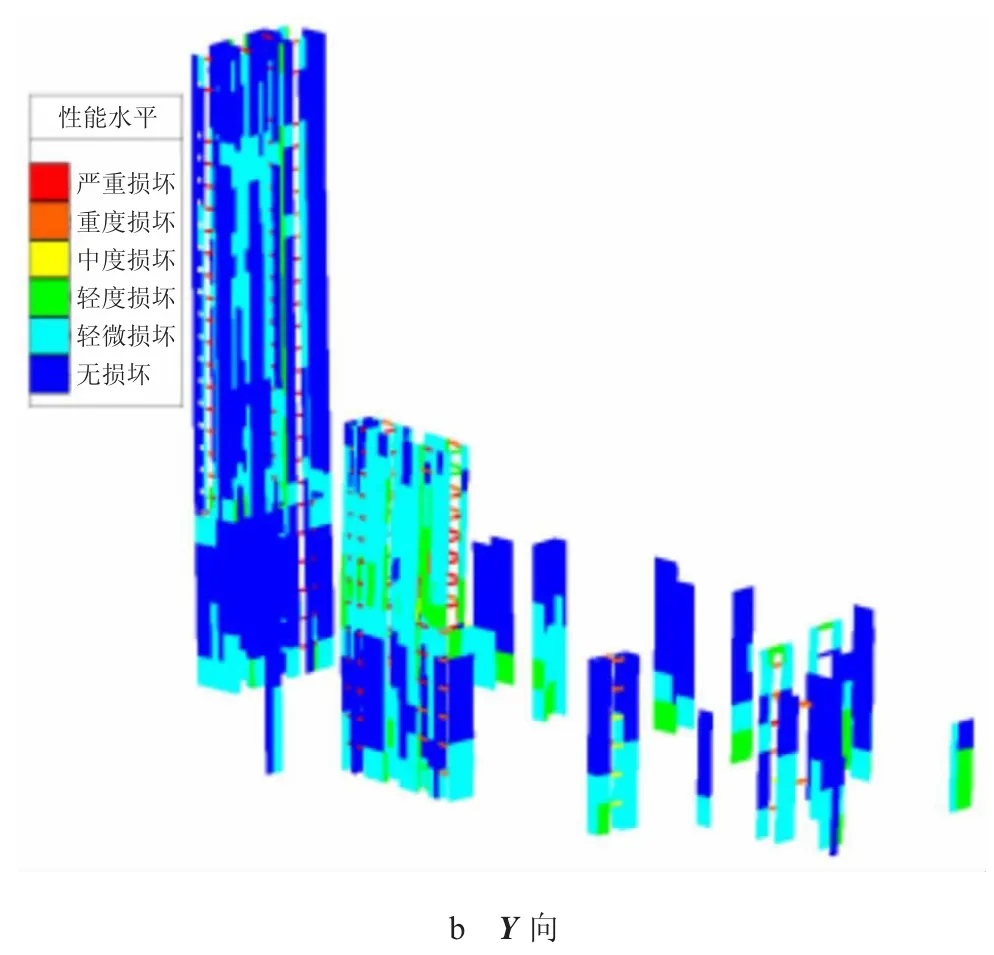

利用SAUSAGE 軟件對結構進行罕遇地震作用下的動力彈塑性時程分析,選取罕遇地震水準下的兩組天然波和一組人工波,根據規范[1]規定,將地震波加速度峰值調整為220 cm/s2。

兩塔樓最大層間彈塑性位移角均小于規范規定的1/100,滿足大震不倒的設防要求, 其中1#塔樓在各地震波作用下結構的最大層間位移角曲線如圖10 和圖11 所示。

圖10 X 向地震彈塑性層間位移角(1#塔樓)

圖11 Y 向地震彈塑性層間位移角(1#塔樓)

3 條地震波下剪力墻和連梁的性能分布狀態顯示,核心筒主體墻肢在大震下未出現明顯損傷破壞, 大部分區域處于無損壞、輕微損壞,個別墻肢處于輕度損壞狀態,未有墻肢出現中度損傷及以上損傷。 商業裙房墻肢大部分處于無損壞或輕微損壞,部分墻肢處于輕度損壞,可以滿足性能要求。 連梁損傷較為嚴重,起到了明顯的耗能作用,作為第一道防線破壞順序和破壞模式都符合設計預期。 圖12 示意了剪力墻及連梁混凝土性能狀態分布圖。 另外,底部框架柱在大震作用下出現較小的損傷,處于輕微損傷狀態。 框架梁在大震作用下出現較大的損傷,處于輕度至中度損壞狀態,起到了一定的耗散地震能量的作用; 框架梁柱在剪力墻筒體剛度退化后起到了一定的抗側力作用,發揮了其作為二道防線的作用。

圖12 核心筒剪力墻及連梁混凝土性能狀態分布圖

6 結語