胡一川:川流不息來時路

趙墨

本報訊 “中川村,好地方;東片有個馬山崗,西片有個祖公堂;南片獅象把水口,北片有口大橫塘;水流東甲村中過,中心有個和好坊……”這是胡一川家鄉中川村一直流傳的客家山歌,也是他耄耋之年仍時時哼唱的兒時童謠。在廣州美術學院,熟識胡一川的師生們總能回憶起胡院長帶著客家口音、激情昂揚的演講。鄉音、鄉味、鄉情、鄉愁,即便如許多客家鄉人一樣,胡一川10歲就從福建這個山村走出,奔騰向海,勇闖世界,但與故土的聯結從來沒有在胡一川的生命中消失,而是一直縈繞在他心頭伴隨終生。

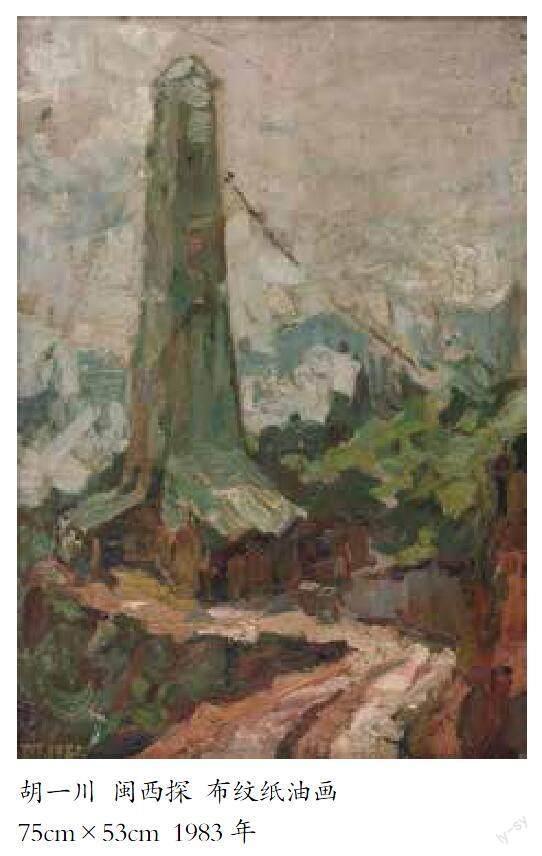

胡一川是我國著名的版畫家、油畫家,在新興木刻運動和主題性油畫創作中成績斐然,他的版畫《到前線去》、油畫《開鐐》《前夜》等,皆是20世紀中國美術史上極具代表性和研究價值的作品。作為中央美術學院的創建者之一、廣州美術學院的首任院長,他也為中國現代美術教育事業貢獻了重要的力量。作為一名革命美術家的胡一川,他不僅把藝術看成興趣和職業,更把它服務于整個民族的理想——建設一個新的中國。在民族國家需要他的時候“到前線去”,充當“時代的先鋒”,可謂胡一川一生的鮮明寫照。

胡一川堅守“到前線去”的藝術追求,亦深懷“常回家看看”的故鄉情結。從 1937 年 2 月到 1990 年 10 月,他曾輾轉回家鄉下洋鎮中川村七次,踏足福建各地則不下十次,而且年事越高,頻次愈多。那時山水阻隔、交通不便,但也無法阻擋這位赤子回鄉的步伐。即使身在陜北,正值抗戰最艱苦的時刻,他也念念不忘回家:“努力吧!再挨過這饑餓困難的日子就回到自由幸福的家鄉了!”

時隔37年,在2023年4月18日,廣州美術學院在胡一川誕辰113周年之際,帶著近年重新梳理的胡一川300余件藝術作品和歷史文獻回到其家鄉,在龍巖美術館舉辦“川流不息來時路——胡一川藝術與文獻展”,這也是2020年北京站、2021年廣州站的延續。家鄉的風土人情、歷史文化和自然景觀都深深地影響著胡一川的藝術創作。他敢于站在人生前線的藝術氣質與閩西客家人決力沖出大山的進取精神一脈相承。他融合寫實與表現為一爐的藝術取向,也與客家人兼具務實與浪漫的作風息息相通。基于這一認識,這次展覽著重結合了胡一川的童年往事、私塾啟蒙、南洋經歷和廈門求學等早期材料,意在呈現胡一川的精神史脈絡之源,進而引發對閩籍美術家在20世紀中國藝術現代化、民族化進程中的角色與貢獻的探討。