鞋里的小石子

2023-08-05 03:56:26☉米哈

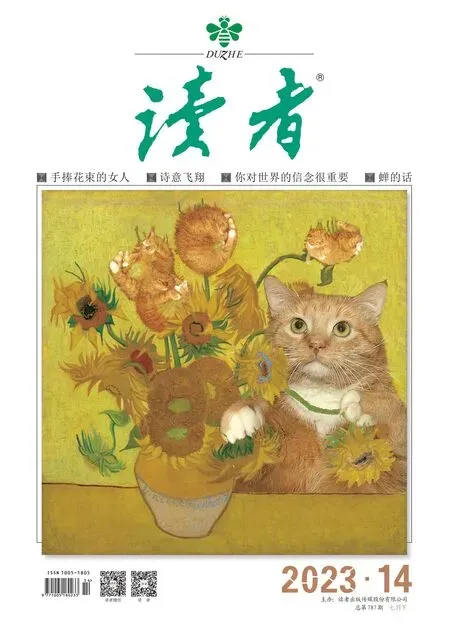

讀者 2023年14期

☉米 哈

我們必須承認一個事實:完全沒有壓力的日子是不可能實現的。

哪怕我們一生處于順境,但生活中的小事情,例如塞車、吃意粉弄臟了白襯衫、忘了支付賬單等等,往往比大事件更讓我們沮喪,正如拳王阿里曾說的,有時候讓你感到疲憊不堪的就是鞋里的小石子。

《強韌心態》一書的作者薩曼莎·博德曼提醒我們,與其幻想自己總有一天(如退休后)可以生活在一個“零壓力”的世界,倒不如從當下開始學會與困難共存,并培養內心的韌力,讓壓力和辛勤工作轉化成生命的力量。

博德曼是美國威爾康奈爾醫學院醫學博士,也是該院的精神科臨床講師兼主治醫師。她在書中旁征博引,引用了不少實驗、案例與理論,指導我們如何訓練強韌心態。

首先,我們要明白,同樣的困難,落入不同人的生活,可以產生不同程度的壓力,而這取決于大家內心的強韌度。換言之,面對同樣的困難,有些人會被擊沉,甚至影響到生活的其他部分,有些人卻能在心理上將困難封鎖起來,繼續在生活的其他部分好好運作。

賓夕法尼亞州立大學教授大衛·阿爾梅達認為,人的心理傾向有兩類,就像魔術貼的正與反。“反向人”傾向于在困難之中陷入消極情緒,疏遠他人。當“反向人”遇到挫折時,他們很可能會放棄原有的約會、課業、娛樂節目,而沉迷于暴飲暴食或瘋狂追劇之類的活動,卻又于事無補。

相反,“正向人”充滿活力,善于計劃,又可以隨機應變,讓自己盡可能參與更多更好的活動,豐富生活經驗,而在面對失敗時,“正向人”傾向于尋求他人的幫助與支持。

博德曼引用這一理論,旨在指出:內心強韌,不等于要孤軍作戰。內心越是堅強、越是積極的人,他們越是懂得尋求他人的支援與幫助。訓練強韌心態的第一個行動,就是走出自己的心理牢房,與別人分享你的想法、不安、恐懼。

猜你喜歡

光明少年(2024年5期)2024-05-31 10:25:59

當代陜西(2022年4期)2022-04-19 12:08:54

International Journal of Nursing Sciences(2022年1期)2022-02-08 03:23:58

娃娃畫報(2019年11期)2019-12-20 08:39:45

少年博覽·小學高年級(2016年12期)2017-01-16 12:48:35

特別文摘(2016年19期)2016-10-24 18:38:15

37°女人(2016年5期)2016-05-06 19:44:06

爆笑show(2016年1期)2016-03-04 18:30:28

爆笑show(2015年6期)2015-08-13 01:45:40

文理導航·科普童話(2015年6期)2015-07-29 16:46:21