北京景山公園的歷史變遷

趙全華

景山公園地處北京城市中軸線的中心位置,南臨金碧輝煌的故宮博物院,北面與鼓樓相望,原為元、明、清三代的皇家御苑,是我國歷史最悠久、保存最完整的宮苑園林之一。民國時期景山被辟為公園,由封閉的皇家園林轉變成為市民休閑娛樂與開展社會活動的公共場所。本文在梳理景山公園歷史變遷的基礎上,著重揭示景山公園在時代變遷中的歷史功能轉型,以及所蘊含的中華傳統歷史文化價值,以期為北京中軸線申遺提供更多歷史文化參考。

一、封建王朝的皇家園林

景山草創于公元12世紀的金大定年間,金國在附近建太寧宮,鑿西華潭(今北海),在此堆成小丘,山上建瑤廣樓,時為金中都十二景之一。13世紀中葉,元世祖忽必烈建大都,將此處辟為專供皇帝賞樂的“后苑”,將原有小丘改稱“青山”。明永樂年間將挖掘紫禁城筒子河和太液、南海的泥土堆積在原北苑青山上,最終將此山增高增大為五峰并列的規模,景山由此成型。景山處在北京城的幾何中心,是全城的制高點,不僅彌補了北京小平原過于單調的地貌形態,而且通過平面的規劃設置和造型,形成了對全城居高臨下的地貌態勢,體現了封建帝王皇權至上的政治意圖,這在我國封建社會的都城建設史上是登峰造極的。

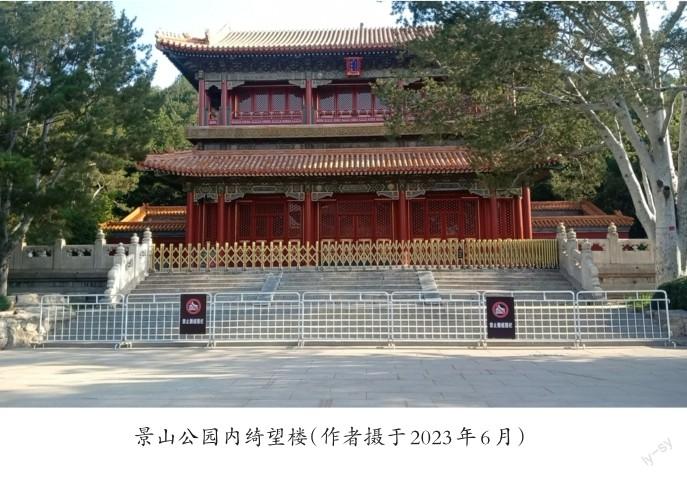

據《明宮史·宮殿規制》記載,景山最初僅為大內鎮山,“山上樹木蔥郁,鶴鹿成群,土成蹬道”[1]。苑內建筑不多,此后陸續添建,“北中門之南曰壽皇殿,左曰毓秀館,右曰育芳亭,后曰萬福閣,其上曰臻福堂、曰永禧閣,其下曰聚仙室,曰延寧閣,曰集仙室,均萬歷十三年建”[2]。乾隆年間景山的建筑達到最輝煌、繁盛的階段,乾隆十四年(1749)仿太廟規制重建壽皇殿,乾隆十六年(1751)建景山五亭和山前綺望樓,均按皇宮規制建造,其等級之高、形態之異、原貌保持之完整,實為世間罕見。景山內的建筑在布局上也秉承了北京城市中軸線左右對稱的建設思路,內部中軸上分別為景山南門、綺望樓、萬春亭、壽皇殿,軸線左右觀妙亭與輯芳亭對稱,周賞亭與富覽亭對稱,集祥閣與興慶閣對稱,實現了局部與整體的協同應和,構筑了對稱協調的藝術效果。

景山雖為封建帝王賞花、習箭、飲宴、登山之所,但不是一座僅供游賞的皇家園林,還具有躬耕、祭祖、停靈、傳播宗教等重要功能。景山公園的北側有元代皇帝的籍田熟地八傾,皇帝每年親率近侍躬耕,以昭示天下;壽皇殿原為皇帝的普通游幸地,清乾隆改建為祭祖處,殿內曾經供奉有清朝歷代祖先神像;永思殿和觀德殿原為祀祖處,新壽皇殿建成后,逐漸改為帝后停靈之所,殿前曾有豹圃系明時帝王習射之所;綺望樓是清代乾隆年間大興儒學時供奉孔子牌位的地方,以表示崇尚儒家、敬仰師祖;景山五亭內分別供有一尊銅佛,稱為五方佛。景山公園內的建筑與中國傳統社會的多元文化相融合,完美詮釋了景山公園所蘊含的文化價值,如園林與佛家的結合反映在五方佛與五亭的融合,與風水的結合反映在景山地處玄武方位的經營,與儒家文化的結合反映在綺望樓的孔子崇拜,與道家的結合反映在祈壽思想。

二、民國時期景山公園的成立

近代以來,中國社會積貧積弱,鴉片戰爭一聲炮響,西方列強用堅船利炮打開了中國國門,延續幾千年的封建社會秩序被打破,中國社會逐步淪為半殖民地半封建社會。作為北京城市中心皇家園林的景山,也在時代變革中飽受沖擊。光緒二十六年(1900),八國聯軍入侵北京,駐軍景山,園內古建筑遭破壞,許多文物被劫走,山上五亭內的銅佛,除萬春亭的毗盧遮那佛外,其他四尊均被劫走。此后景山一度荒蕪,處于年久失修的狀態。但作為封建皇室御用之地,除皇室成員外,其他文武百官不經準許仍不得擅自入內。

辛亥革命后,封建帝制被廢除,但根據《清室退位優待條件》,景山仍歸屬前清皇室使用。景山內的壽皇殿仍供奉著清代歷朝皇帝的神像,皇室成員還經常前往瞻仰行禮。但此時的景山已不復往日皇家園林的威嚴,雖未對外開放,卻已有普通民眾日常游覽景山的記錄,如《辟才雜志》記錄有民國十二年(1923)學校學生在青年會外國人的引領下到景山游玩,并得到管理者引導。[3] 1924年馮玉祥等發動“北京政變”,將末代皇帝溥儀逐出皇宮,作為清室財產的景山由清室善后委員會接管,1925年10月后歸屬故宮博物院管理。借此契機,民國政府相繼下令把昔日的皇家園林與皇宮皆歸還于民,通過政府公款、民間募捐籌款,逐漸成立眾多公園并向大眾開放。景山也由此于1928年作為公園對外正式開放,據云開放之日游人如織。

景山公園雖名義上對普通民眾開放,但時處半殖民地半封建社會的中國,社會動蕩,政府腐敗,景山公園內部分區域被軍政機關占用,缺乏修繕與維護,在開放的范圍和時間上仍具有局限性。彼時壽皇殿、觀德殿等殿宇未作為開放景點,仍由故宮博物院管理使用,當時游人在景山游玩時就遇到殿門深鎖,不能跨進殿里的窘境。由于經常駐扎軍隊,景山公園內的古建筑和樹木毀壞相當嚴重,時人在文章《景山巡禮》中就提道:“景山山峰五座亭臺只剩了輪廓,四周的支柱已脫掉了彩飾而露出陳朽的有礙觀瞻的木質,看來幾乎有塌倒的危險。”[4]鑒于此種情況,故宮博物院籌措了大量工程經費對景山進行修繕,涉及景山門外的馬路、四周的圍墻,以及園內的綺望樓、壽皇殿、觀德殿等建筑,特別是針對景山五亭的修繕,是工程量最大的,其中萬春亭的修繕涵蓋臺基、立柱、梁枋、斗拱、檁椽望板、老角梁、子角梁、屋面瓦脊、裝修、彩畫、欄桿等。但日本發動全面侵華戰爭后,由于經濟困難等原因,日偽政權統治下的景山修繕工程大為減少,直至抗戰勝利后國民政府也未能恢復。

盡管如此,景山公園的成立和開放依舊具有劃時代的意義,平民可以游覽皇家園林,這在民國時期是一件大事,無論從精神上還是形式上,都表明至高無上的帝王尊嚴被打破。相比北京其他名勝,景山作為最后一個皇家園囿,其對公眾開放的日期甚至晚于故宮,從時間進程上也標志著現代公民意識日益深入人心,集中反映了從封建專制走向民主共和的政治道路,滿足了人們在政治、文化、生活等方面的需要。

三、近代景山公園社會職能的彰顯

作為近代北方的政治中心,北京一直處于動蕩旋渦中,先是連年不斷的軍閥戰爭,后又遭受日本侵略者入侵,抗日戰爭勝利后陷入國民黨政府的反動統治。然而,身處動蕩社會環境中的景山公園不僅具有休閑娛樂的屬性,更兼具文化教育、政治宣傳、軍事高地的職能。

在承擔文化教育職能方面,景山公園為文化宣傳提供了平臺,成為舉行社會活動和宣傳新思想的場所。1934年清明節北平植樹典禮在景山公園綺望樓前舉行[5],1935年中國博物館協會于綺望樓舉行成立大會[6],1943年夏末北平海燕社的進步學生更是將萬春亭作為宣傳抗日思想和主張的活動場所[7]。同時景山公園的人文建筑也發揮著文化教育的載體功能,1936年嚴既澄借在景山觀看明思宗自縊處時,撰文借古評今,“從此了然于自身所處之時勢實與朱明末造極相近似”[8]。

除了文化宣傳外,景山公園也是時人表達政治訴求的舞臺,兼具政治宣傳的職能。早在1925年就有人建議將孫中山銅像建于景山前,任人瞻仰,“如此則比較茶館化之中央公園優勝萬倍”[9]。景山公園也是政治集會和表達愛國熱情的場所,1936年北京學生游行隊伍齊集景山公園,提出二十九軍要態度鮮明地抗日;[10]1944年北平有關人士為提振民族氣節,沖破大漢奸王揖唐以“物業維艱,應從緩辦”的阻力,在景山公園明思宗自縊處樹立“明思宗殉國三百周年紀念碑”。

同時,景山公園也因景山的特殊高度和地理位置,在軍事上發揮著其特有的職能。馮玉祥部曾在1924年占領景山,架設大炮,驅逐溥儀出宮。1945年日本無條件投降后,日偽時期在萬春亭東側安裝的空襲報警器被國民黨政府改造為報時器,每日中午12點向全市鳴笛報時。1949年后考慮到當時的局勢尤其是朝鮮戰爭的爆發,解放軍華北軍區防空部隊一度進駐景山,景山上裝有能響徹全城的報警器,壽皇殿西側還有炮兵陣地等。

近代景山公園的屬性變遷和職能轉換,既是近代中國社會轉型的具體體現,又是近代社會思想解放潮流的真實映照,但在半殖民地半封建社會的中國,景山公園的職能變遷掩蓋不了破敗荒涼的現實遭遇。中華人民共和國的成立結束了近代中國任人欺辱的半殖民地半封建社會,人民當家做主成為國家的主人,景山公園也迎來新生——成為人民的公園,承擔起為人民服務的職能。1949年后的景山公園得到全面修繕,以其得天獨厚的自然生態環境和綠化面積、綠化覆蓋率成為人們賞景與健身的場所。景山公園內的古建筑作為中華歷史文化的一部分,得到了合理使用和充分保護。1957年景山公園被列為北京市文物保護單位,2001年景山被列為全國重點文物保護單位。如今的景山公園已轉變為自然景觀與人文景觀相融合的人民公園,其在北京城市中軸線中心點的特殊位置和悠久歷史文化的深厚底蘊,已深深印刻在北京這座古老的城市,成為北京濃厚歷史文化氛圍中不可分割的一部分。

注釋及參考文獻:

[1]劉若愚,高士奇.明宮史[M].北京:北京古籍出版社,1980:8.

[2]周家楣,繆荃孫.光緒順天府志[M].北京:北京古籍出版社,1987:69.

[3]陸問海.景山游記[J].辟才雜志,1923(2):39-40.

[4]孑然.景山巡禮[J].北強,1934(創刊號):132-134.

[5]李堯生.清明節北平景山綺望樓前參加植樹典禮之群眾[J].北洋畫報,1934,22(1073):1.

[6]清華大學國學研究院.馬衡文存[M].南京:江蘇人民出版社,2020:485.

[7]孫晶巖.北平抗戰秘聞[M].北京:中國書店, 2019:412.

[8]嚴既澄.景山憑吊錄[J].越風,1936(14):1-3.

[9]劉奇,東齋,徐炳昶.通訊:中山公園應在景山![J].猛進,1925(7):7-8.

[10]趙小梅.景山被困記[J].西北風,1937(15): 40-41.

作者單位:山東體育學院馬克思主義學院