豎向預應力作用下腹板應力分布研究

欒舒茗,聶玉東,張靜元

(1.黑龍江省公路橋梁勘測設計院有限公司,黑龍江 哈爾濱 150076;2.黑龍江省公路勘察設計院,黑龍江 哈爾濱 150080)

0 引 言

大跨PC箱梁橋通常采用箱型整體截面,具有剛度大,能承受正、負彎矩,且抗扭能力強等優點,因而得到廣泛的應用[1]。隨著該類橋梁的大量建設,近年來發現一些病害,主要表現為箱梁腹板開裂,導致結構使用性能降低。研究表明,箱梁腹板開裂的主要原因之一是腹板內的主拉應力超出混凝土抗拉強度所致[2]。設置豎向預應力筋可以有效地降低腹板主拉應力,避免腹板產生斜裂縫[3]。

1 單根力筋作用腹板應力分布

1.1 計算模型

圖1為單根力筋作用下腹板計算模型。計算模型長度為10 000 mm,高度為6 000 mm,厚度為500 mm的矩形混凝土板,板中部作用一對700 000 N的集中力。采用Ansys程序建模、計算,為避免應力集中,采用10 cm×10 cm面積上的均布力代替集中力。

圖1 應力沿腹板高度方向變化

1.2 應力分布規律

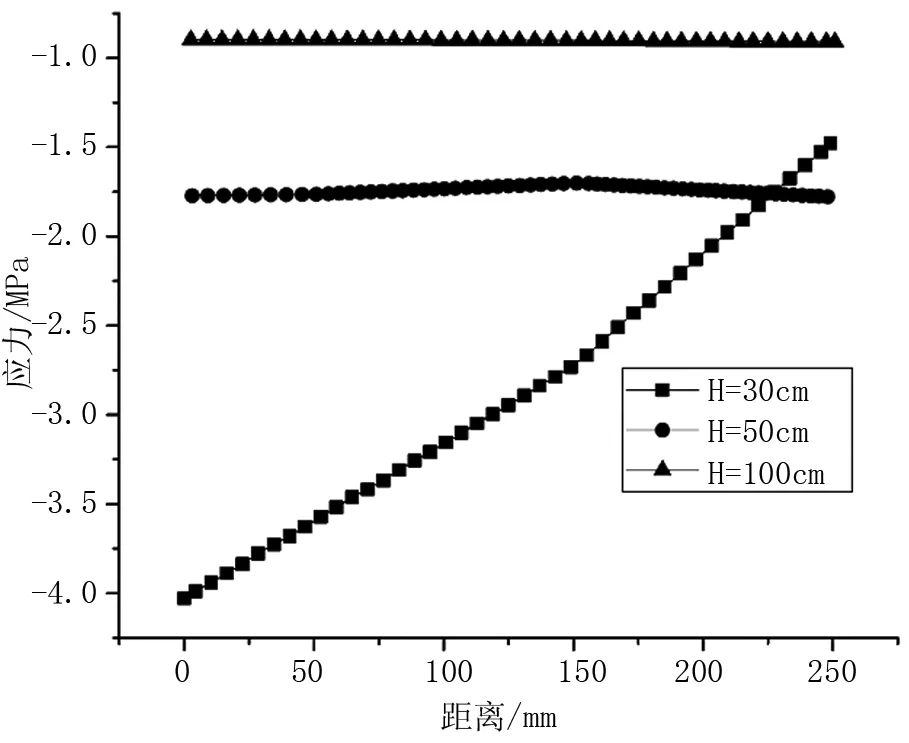

(1)厚度方向應力分布

圖1為x=5 000 mm截面豎向應力沿板厚方向分布圖,圖中x坐標的零點為板中心處,從圖1中可以看出,在距集中力作用點30 cm(h=30 cm)截面處,板中心壓應力為-4.04 MPa,板邊緣應力為-1.45 MPa,壓應力分布不均勻;在距集中力作用點50 cm(h=50 cm)截面處,最大壓應力為-1.78 MPa,最小壓應力為-1.70Pa,兩者相差0.08 MPa;在距集中力作用點100 cm(h=100 cm)截面處,最大壓應力為-0.91 MPa,最小壓應力為-0.90 MPa,兩者相差0.01 MPa,離開集中力作用點50 cm以上的截面,在腹板橫向壓應力分布基本均勻。

(2)長度方向應力分布

腹板中心截面豎向應力云圖,應力范圍為-1.0~-0.2 MPa,集中力作用點下的灰色區域壓應力在-1 MPa以上,其他灰色區域壓應力小于-0.2 MPa或處于拉應力區,腹板豎向應力按一定擴散角擴散,集中力下應力較大。

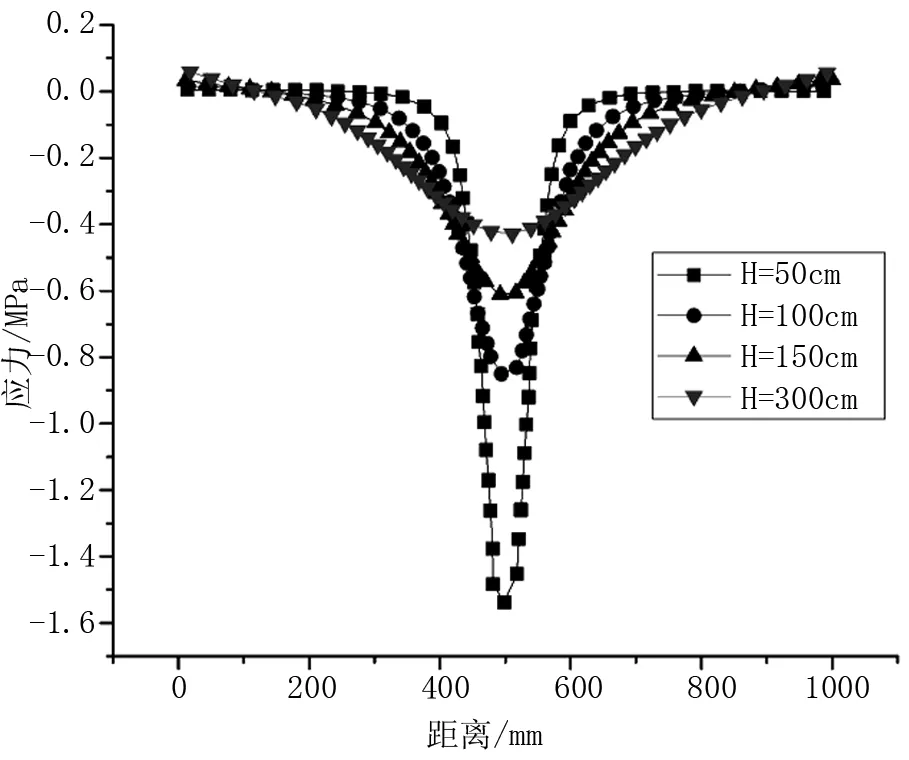

圖2為腹板截面豎向應力沿腹板長度方向分布圖,可以看出在單根力筋作用下,腹板豎向應力存在明顯的擴散現象,隨著距力筋作用點距離的增大,力筋作用逐漸衰減,其作用范圍主要在左右1.5 m范圍內,超過此范圍,作用效應已經很小。

圖2 應力沿腹板長度方向變化

根據圖2所示假設力擴散角為β,腹板厚度為b,在距離力作用點h截面處,平均壓應力為。

(1)

擴散角按式(2)計算

(2)

在距集中力作用點50 cm(h=50 cm)截面,最大壓應力為-1.55 MPa,按式(2)計算得到擴散角β=42°。同理可求得:h=100 cm時,β=39°;h=150 cm時,β=37°。

2 多根力筋作用腹板應力分布

2.1 計算模型

多根力筋作用下腹板計算模型。模型為長2 5000 mm,高6 000 mm,厚度500 mm的矩形混凝土板,板中部作用21對700 000 N的集中力模擬腹板豎向預應力,間距為S。采用Ansys程序建模、計算,為避免應力集中,采用10 cm×10 cm面積上的均布力代替集中力。

設腹板厚度為b,在多根立筋作用下腹板平均壓應力為

(3)

對本模型,腹板平均壓應力為

(4)

式中:σy為腹板豎向壓應力,MPa;s為力筋間距,mm。

2.2 應力分布規律

多根力筋作用下腹板豎向應力云圖,立筋間距100 cm。根據式(3)計算腹板豎向平均壓應力為-1.4 MPa,僅顯示壓應力大于-1.4 MPa的云圖,相鄰兩根立筋間存在空白區,在空白區腹板豎向壓應力小于-1.4 MPa。

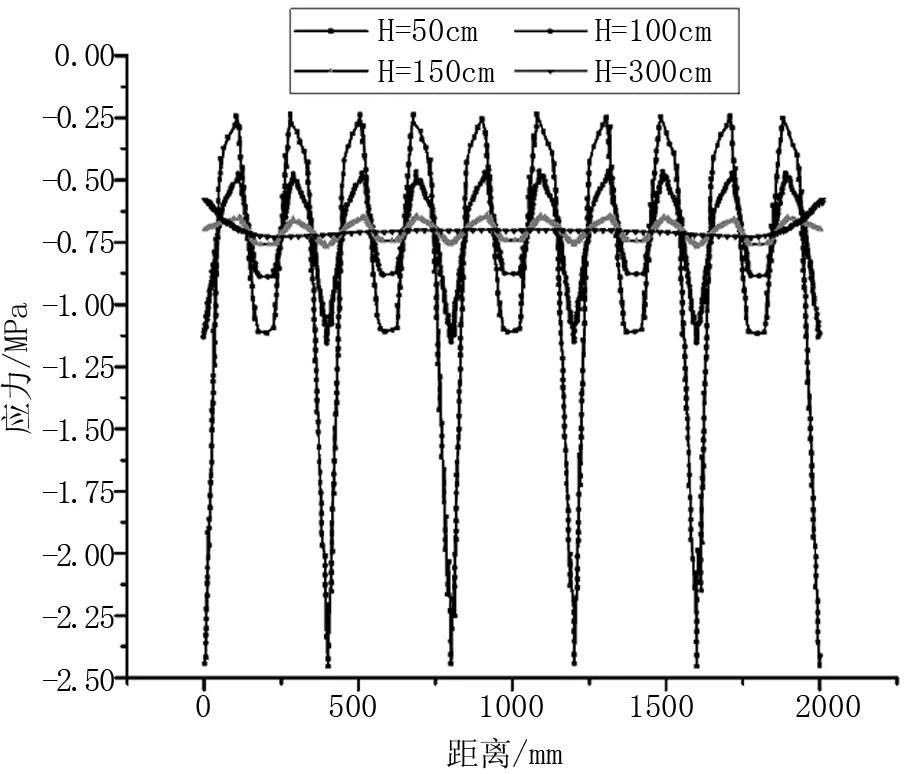

(1)立筋間距200 cm時腹板豎向應力分布

當立筋間距S為200 cm,根據式(3)計算腹板豎向平均壓應力為-0.7 MPa。圖3為立筋間距為200 cm時腹板豎向應力縱向變化,可以看出:在距頂面50 cm截面,最大應力-2.44 MPa,最小應力-0.22 MPa,應力分布極不均勻;在距頂面100 cm截面,最大應力-1.66 MPa,最小應力-0.46 MPa,應力分布極不均勻;在距頂面150 cm截面,最大應力-0.77 MPa,最小應力-0.44 MPa,應力分布不均勻;在距頂面300 cm截面,腹板中部應力基本均勻,應力在-0.73~-0.7 MPa之間。即:當立筋間距S為200 cm時,1/4腹板高度截面應力分布依然不均勻。

圖3 應力沿腹板豎向變化(s=200 cm)

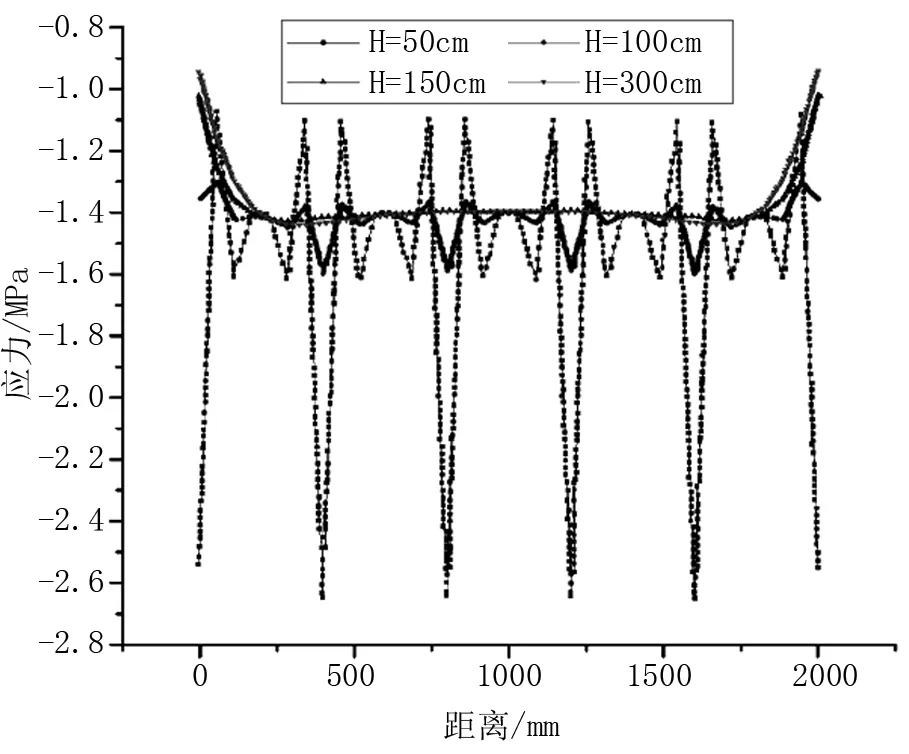

(2)立筋間距100 cm時腹板縱向應力分布

當立筋間距S為100 cm,根據式(3)計算腹板豎向平均壓應力為-1.4 MPa。圖4為立筋間距為100 cm時腹板豎向應力縱向變化,可以看出:在距頂面50 cm截面,最大應力-2.65 MPa,最小應力-1.06 MPa,應力分布極不均勻;在距頂面100 cm截面,最大應力-1.60 MPa,最小應力-1.36 MPa,應力分布不均勻;在距頂面150 cm及300 cm截面,腹板中部應力基本均勻,應力在-1.44~-1.40 MPa之間。即:當立筋間距S為100 cm時,1/4腹板高度截面應力分布已經均勻。

圖4 應力沿腹板豎向變化(s=100 cm)

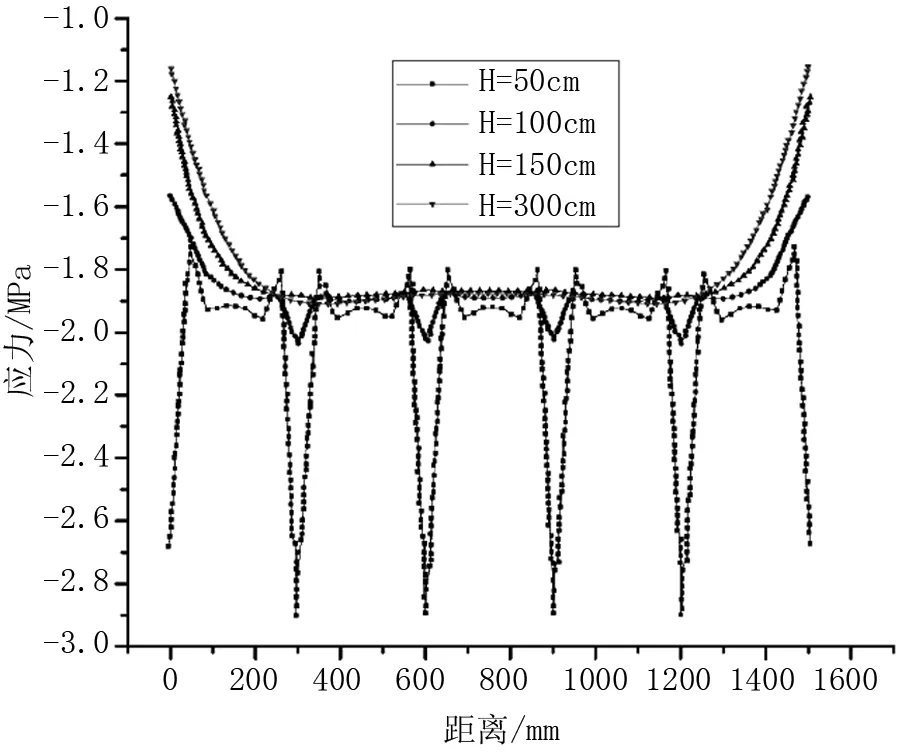

(3)立筋間距75 cm時腹板縱向應力分布

當立筋間距S為75 cm,根據式(3)計算腹板豎向平均壓應力為-1.87 MPa。圖5為立筋間距為75 cm時腹板豎向應力縱向變化,可以看出:在距頂面50 cm截面,最大應力-2.91 MPa,最小應力-1.80 MPa,應力分布雖然不均勻,但最小壓應力-1.8 MPa,和腹板豎向平均壓應力-1.87 MPa相差不大;在距頂面100 cm截面,最大應力-2.04 MPa,最小應力-1.89 MPa,應力分布基本均勻;在距頂面150 cm及300 cm截面,腹板中部應力均勻,應力在-1.9 MPa左右。即:當立筋間距S為75 cm時,距離頂面100 cm截面應力分布已經均勻。

圖5 應力沿腹板豎向變化(s=75 cm)

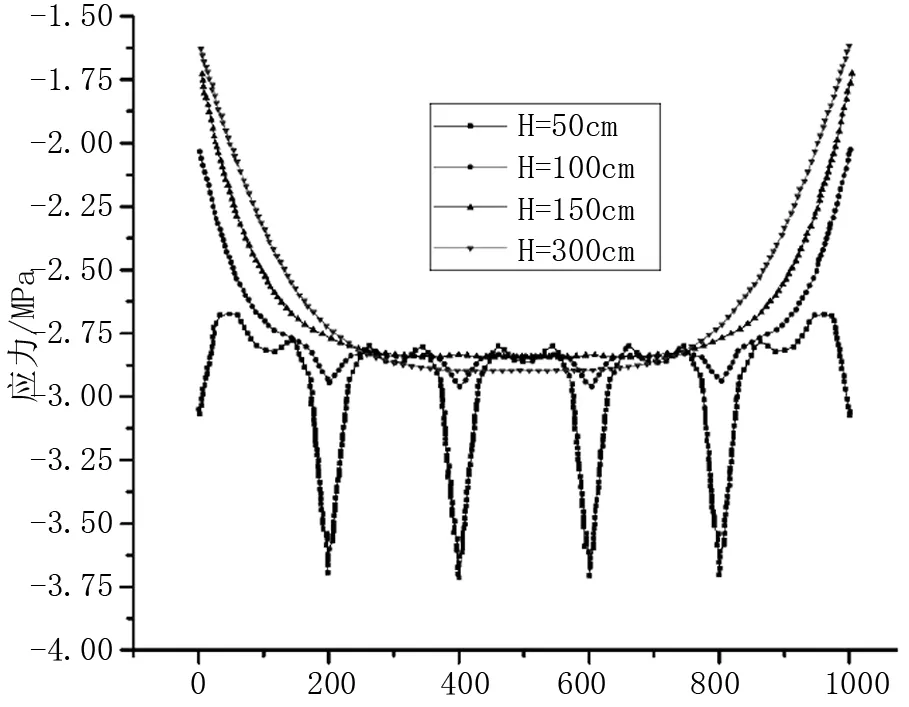

(4)立筋間距50 cm時腹板縱向應力分布

當立筋間距S為50 cm,根據式(3)計算腹板豎向平均壓應力為-2.8 MPa。圖6為立筋間距為50 cm時腹板豎向應力縱向變化,可以看出:在距頂面50 cm截面,最大應力-3.71 MPa,最小應力-2.80 MPa,應力分布雖然不均勻,但最小壓應力和腹板豎向平均壓應力相同;在距頂面100 cm截面,最大應力-2.97 MPa,最小應力-2.85 MPa,應力分布基本均勻;在距頂面150 cm及300 cm截面,腹板中部應力均勻,應力在-2.9 MPa左右。即:當立筋間距S為50 cm時,距離頂面50 cm截面應力分布已經可以認為均勻。

圖6 應力沿腹板豎向變化(s=50 cm)

3 結 論

(1)在單根力筋作用下,腹板豎向應力存在明顯的擴散現象,隨著距力筋作用點距離的增大,力筋作用逐漸衰減,其作用范圍主要在左右1.5 m范圍內,超過此范圍,作用效應已經很小。

(2)多根力筋作用下,當立筋間距S為200 cm時,距離作用點150 cm(1/4腹板高度)處截面應力分布依然不均勻;當立筋間距S為100 cm時,距離作用點150 cm處截面應力分布已經均勻。

(3)當立筋間距S為75 cm時,距離作用點100 cm截面應力分布已經均勻;當立筋間距S為50 cm時,距離頂面50 cm截面應力分布均勻。

(4)進行豎向預應力設計時,為保證腹板大部分截面豎向應力均勻,建議豎向預應力間距取值50~75 cm。