土耳其烤肉餅簡史

孟繁琛

土耳其旋轉烤肉店老板動作凌厲,刀起刀落,殺伐決斷。一份烤肉餅幾分鐘后就能送到顧客手上:烤得熱騰騰、脆酥酥的土耳其風味面餅里盛滿了多汁、焦黃的肉片,配以沙拉菜、紫甘藍、西紅柿和洋蔥,再配上辣醬、芥末醬、酸奶醬或蒜味醬, 咬上一口扎扎實實、心滿意足。

這次是我第三次來到柏林。第一天,我就迫不及待地沖到最近的土耳其烤肉餅店,點了一份D?nerKepab(土耳其旋轉烤肉)帶走。小店的價格像記憶中一樣美麗,4.5歐元一大份;老板動作一如既往的凌厲,刀起刀落,殺伐決斷。于是,一份烤肉餅幾分鐘后就送到了手上:烤得熱騰騰、脆酥酥的土耳其風味面餅里盛滿了多汁、焦黃的肉片,配以沙拉菜、紫甘藍、西紅柿和洋蔥,再配上辣醬、芥末醬、酸奶醬或蒜味醬,咬上一口扎扎實實、心滿意足。那一瞬間,味蕾最先知道了什么叫“賓至如歸”。

大學在德留學期間,我就是土耳其烤肉餅店的常客。原因很簡單,花幾個鋼镚,一頓經得起中國胃檢驗的簡餐就可以到手,量大管飽,有菜有肉,還可以免除買菜、做飯、刷碗的辛勞。土耳其烤肉餅也是校園里幾乎所有學生的最愛。在校園的各個角落,長椅上、草坪上、走廊里,常常看到年輕人們一手托著烤肉餅,一手拎著馬黛茶,談天說地、嬉笑怒罵。土耳其烤肉的味道幾乎氤氳了我整個留學生涯。

是傳統土耳其菜品還是地道德國風味?

許多人常常問及,土耳其烤肉餅是正宗德國菜,還是一道土國傳統菜肴?兩方觀點各有擁躉,爭論不休。比較“溫和”的說法是,它是德土文化交融碰撞得出的美好產物。其烹飪方式源自小亞細亞半島,但在德國加以改良后才真正發揚光大,最終成為德國的一張“國家名片”。

將腌制過的牛羊肉制成烤肉柱加以烤制,這種烹飪方式在土耳其、希臘等國有著悠久的歷史傳統和豐富的實操經驗。早在1836年,普魯士名將老毛奇在奧斯曼帝國工作期間就曾在日記中記錄,“我們吃到了頗具土耳其風味的午餐。用發酵面餅卷上烤制的羊肉,實在是一道佳肴”。歷史演進中,土耳其各地的廚師們不斷對烤肉的烹飪方法加以改良和創新,從水平烤制到在垂直烤架上烤制,從配米飯到配大餅,配料越加越足,烹飪方式也與今天柏林街頭巷尾D?ner餅的做法愈加接近。但總體上,烤肉仍是土耳其人餐廳當中的一道“講究菜”,并未“走下廟堂”。土耳其烤肉餅風靡全歐則要另從它的德國之行講起。

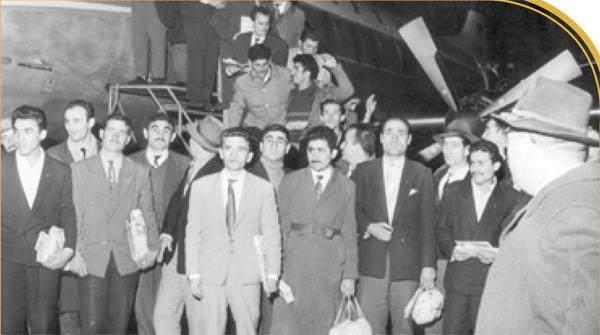

上世紀五六十年代,聯邦德國經濟飛速發展,創造“經濟奇跡”。為應對愈演愈烈的勞動力短缺問題,德國同土耳其簽訂了勞工招募協議,此后數十萬土耳其工人應召來到德國,進入工廠、礦場、農田從事高強度體力工作。當時,德國工廠的職工餐廳并不提供合乎其飲食習慣的食物,快節奏的工作也不允許勞工們有充足時間坐下來愜意享受美食。一些有心人很快在問題中發現了商機。不久,土耳其烤肉餅應運而生。起初店家只是簡單將烤肉放入烤餅當中,之后逐漸加入了沙拉和醬汁,口味和營養變得更加豐富均衡。烤肉餅制作過程相當便捷,一人一刀一烤肉柱足矣,工廠的機器轉得多快,土耳其師傅的揮刀速度就有多快。工人們付幾個硬幣、幾分鐘內就可以拿到食物,或邊走邊吃,或在午休時托一只和三五好友邊吃邊聊,在繁重的工作間隙賴以補充體力。這種新式小吃很快就一炮而紅,先是在土耳其、阿拉伯工人中廣受歡迎,緊接著德國本地人也被其俘獲,大量烤肉小吃店在德國各地紛紛涌現。為照顧德國人口味,烤肉材料逐漸也被改良為德國人更愛吃的牛肉和雞肉。

誰是烤肉餅之父?哪里是烤肉餅之鄉?

德國有一句俗語,“成功有許多個父親,而失敗卻是個孤兒”(Der Erfolg hat vieleV?ter, der MisserfolgisteinWaisenkind)。誠然,圍繞誰是土耳其烤肉餅之父、哪里是烤肉餅之鄉的爭論從未停止,概括起來,主要有“北”“南”兩種不同版本:

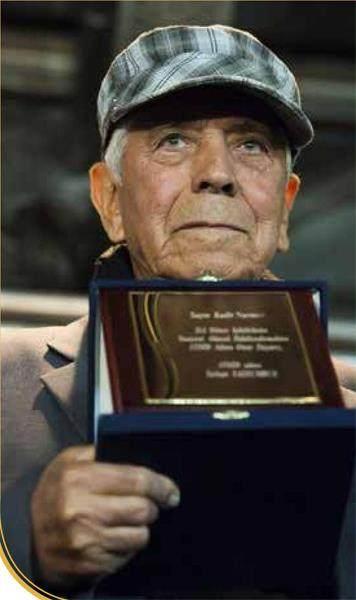

“北派”認為,約40年前土耳其勞工卡迪爾·努爾曼在柏林售出了第一份D?ner。據努爾曼描述,來到德國后他敏銳觀察到當地對快餐的強烈需求,他隨之聯想到家鄉獨特的烤肉做法,于是將面餅同烤肉片加以結合,土耳其烤肉餅隨之橫空出世,他位于柏林動物園附近的餐廳也因此大受歡迎。兩年后,許多土耳其工人慕名來到他的小吃店工作和學習,其后再開辦自己的烤肉餅店,這一美食遂以柏林為中心逐漸廣泛傳播開來。努爾曼細心留存了一本檔案,里面留有他幾十年前制作烤肉的大量照片和當時在報紙上投放的廣告剪報,成為他“自證身份”的有力證明。2011年,歐洲土耳其烤肉串制造商協會 (ATDID)向努爾曼頒布終身成就獎,“努爾曼是烤肉餅之父、柏林是烤肉餅之鄉”的說法流傳也更為普遍。

“南派”則堅稱早在1969年,土耳其廚師內夫茨特·薩利姆就已經將烤肉餅帶到了德國南部。薩利姆出生于土耳其西部城市布爾薩,這座歷史名城被譽為土式D?ner發源地。在舉家搬到德國前,薩利姆就在當地一家著名的土耳其烤肉店做幫廚,在那里熟練掌握了傳統烤肉技術。來德后,薩利姆先后在德南部小城格平根、羅伊特林根、普富林根等地輾轉工作、生活,為私人聚會烹制烤肉。1969年,薩利姆和父親一同參加了羅伊特林根城市節,在節慶集市上搭建起了德國第一個烤肉攤位。彼時在德國根本無法買到烤肉的燒烤裝置,薩利姆的父親甚至為此專程驅車千里趕回土耳其購買設備。薩利姆表示,自己是偶然看到《圖片報》對努爾曼發明烤肉餅故事的報道,才意識到自己開始售賣D?ner的時間要更早,薩利姆還爭論稱,“努爾曼所提供的證據并不清晰,而且他早年也曾在斯圖加特工作,有著‘施瓦本經歷,因此施瓦本才是真正的烤肉餅之鄉”。

幾十年間時過境遷,歷史的光影不斷流轉。“成功的父親”究竟是誰、家鄉是哪里的問題太難有一個確鑿的定論,究竟是此是彼,還是“是亦彼也,彼亦是也”已無從查起,今天的“南北之爭”也越來越淪為南北口味之爭、地域文化之爭、協會利益之爭、媒體流量之爭、個人榮譽之爭,變得愈加復雜迷亂。些許遺憾的是,無論努爾曼還是薩利姆都沒能利用專利保護獲取到巨額財富或是靠成為“先行者”而過上富裕的生活,這也許是他們的不幸。但也恰恰正因如此,千萬家烤肉店才能不受阻礙地自由涌現并發展出各自不同的、斑斕多彩的烹飪風格。

時至今日,德國土耳其烤肉餅制造行業已成長為產值龐大的巨型行業。據統計,德國烤肉柱制造商和零售小吃店每年約創造35億歐元銷售額,為德國提供了11萬多個就業崗位;德國有250多家烤肉柱制造公司,每日消耗近600噸肉料,其產品供應范圍覆蓋全歐,在歐盟市場所占比例接近80%。

柏林——土耳其烤肉餅之都

20世紀70年代,石油危機席卷全球,德國經濟陷入滯脹泥沼。大環境下,工廠企業紛紛裁撤工作崗位,大量土耳其勞工因此失業,陷入工作簽證到期后無法繼續延期、被當局驅逐的危難困境。不少不愿意離開德國的土耳其勞工被迫“下海經商”,技術壁壘不高又廣受歡迎的烤肉小吃店遂成為不少創業者的選擇。在有大量移民聚居的柏林地區,這一趨勢尤為明顯。

1981年,時任柏林市議員、內政廳廳長的海因里希·魯默推出了“魯默法令”。法令規定,所有無法做到自食其力的勞工都將可能被驅逐回國。如此重壓之下,大量勞工選擇開設小吃店作為應對法令的“對策”,新的烤肉餅店在柏林如雨后春筍般紛紛涌現。當時的柏林地處冷戰前沿,人口稠密且人員背景復雜多樣,學生、外國人、移民勞工、藝術家、反戰人士、左翼運動人士、情報人員等在此匯集,魚龍混雜,社會整體氛圍年輕、包容、開放。寬松的文化氛圍促使民眾對外來飲食的接受度較高;經濟危機之下,這種廉價而又便捷、美味的食品也更加受到民眾的青睞。在柏林這一美食行業迅速發展壯大。據統計,全德目前共有約16000家土耳其烤肉店,其中僅柏林一市即擁有1000多家,為全德之最,這也使柏林成為當之無愧的“烤肉餅之都”。

“烤肉餅之父”卡迪爾·努爾曼。

約60年前,第一批土耳其勞工抵達德國。

德國前總理默克爾光臨一家土耳其烤肉餅店。默克爾曾坦言自己鐘愛土耳其烤肉餅。

一群人,一種文化,一段歷史?

伴隨著行業的發展和成長的是一群人,一種文化和一段歷史。

土耳其烤肉餅改變和正在改變著許多人的命運。過去幾十年間,許許多多移民靠此書寫了自己的“德國故事”和“德國傳奇”,許多人借此創立了自己的品牌、開設了分店,白手起家,在陌生的國度里站穩了腳跟。不少烤肉店發展成為家族企業、連鎖企業,有了自己的傳家料理,甚至成為當地一張必須打卡的城市名片。現在和未來,更多的人也在這里經歷著“德國日常”和“德國現實”,許許多多的移民靠此謀生、吃此糊口,在炙熱的烤爐旁、滾滾的人潮中努力找尋自己的位置。

土耳其烤肉餅也讓柏林“貧窮卻性感”的文化形象更加豐滿。想起柏林,人們想到的不只有勃蘭登堡門、電視塔、年輕人、公園里的酒瓶、涂鴉和柏林墻,還有土耳其大叔在烤肉柱旁忙碌的身影。它給城市增添了不一樣的味道,給柏林這座大都市帶來了帶有些許異域風情的煙火氣。

于是,小小的烤肉餅已不再是一盤菜那么簡單。它是一種文化,是一大群人的生活方式,也是一小部濃縮的現代德國移民史。作家馬克斯·費舍曾寫道,“我們招徠勞力,到來的是鮮活的人”。勞工們不僅帶來了勞動力,也帶來了家鄉的文化傳統和生活方式。蕭條時期,一份肉餅是人們的無奈之選;繁榮時期,它又是繁華都市中一抹明麗的色彩。兩國文化相互碰撞交融,竟然能產生出如此奇妙美好的文化化學反應。

(責編:劉婕)