以科學史為載體滲透科學本質的地理教學實踐*

——以浙教版“大氣層”為例

王樂楷

(浙江省杭州高新實驗學校, 浙江 杭州 310051)

一、科學本質在教學中的內涵價值

《義務教育科學課程標準(2022年版)》指出:“初中科學課程是以對科學本質的認識為基礎、以提高學生科學素養(yǎng)為宗旨的綜合課程。”[1]科學本質是科學教育的主要目的之一,對科學本質的理解已經(jīng)成為科學素養(yǎng)的重要組成部分。美國學者萊德曼教授認為,科學本質的內涵包含:科學知識的經(jīng)驗性、暫定性和確定性,科學定律和理論的區(qū)別與聯(lián)系,科學知識的社會和文化嵌入性及科學方法的多樣性。落實科學本質的教育不僅能夠幫助學生形成正確的科學觀,更有利于培養(yǎng)學生的科學素養(yǎng),領會科學精神。[2]

大量研究表明,融入科學史的教學能促進學生對科學本質的認識。以科學史為載體的教學方式可以為學生創(chuàng)設生動的學習情境,讓學生置身于科學發(fā)現(xiàn)的情境中,跟隨科學家一起經(jīng)歷知識的動態(tài)生成過程,了解科學知識的產(chǎn)生過程及其在社會發(fā)展進步中的意義。這個過程有利于培養(yǎng)學生的批判意識和社會責任感,逐步實現(xiàn)學生對科學本質的理解,提升學生的科學素養(yǎng)。

二、以科學史為載體滲透科學本質的教學策略

1.還原基于科學史實的真實情境

在“大氣層”傳統(tǒng)的教學中,教師常呈現(xiàn)大氣溫度的趨勢圖,讓學生填表歸納,完成對大氣分層內容的教學。這樣的設計使科學知識缺乏情境性,在教學中顯得枯燥乏味。

本節(jié)課通過搜索整理關于人類探索大氣層的歷史資料,呈現(xiàn)了科學史上格萊舍、波爾特等科學家利用氣球探索大氣的真實情境,挖掘了科學家們在研究大氣層時面臨的難題,如平流層的逆溫現(xiàn)象等。此外,本課也融入了科學技術的發(fā)展對人類探索之旅的重要意義。

2.創(chuàng)設基于科學建模的探究活動

建模是科學研究的基本方法之一。科學建模不僅能加深學生對科學現(xiàn)象的本質理解,也能幫助學生體驗“像科學家一樣探究”的歷程。[3]

在科學史上,大氣分層本身就是一個科學模型,科學家對大氣層的探究就是一個對模型認識不斷深入的過程。從建模視角解讀大氣分層有助于加深學生對科學本質的認識。從教學內容上看,對流運動是“大氣層”一節(jié)內容的重難點。本課在探究對流運動的過程中,對比平流層和對流層的現(xiàn)象,概括對流運動的模型,以此幫助學生理解對流規(guī)律。

三、融入科學史的教學活動設計與實踐

基于以上融入科學史滲透科學本質的教學策略,筆者設計“大氣層”一節(jié)的教學活動并開展實踐。

1.設計思路

本節(jié)課在設計上采用“歷史線”“探究線”“知識線”三線并行開展教學(見圖1)。本設計以“探索大氣”為主題情境,將科學家對大氣層的探索歷程(歷史線)作為主線,利用科學史創(chuàng)設教學情境,從科學史實中提煉問題,引發(fā)學生思考,讓學生在思考的基礎上通過實驗探究(探究線),理解科學規(guī)律(知識線),最終體會科學史實中蘊含的科學本質。

2.教學目標

(1)科學觀念:了解大氣溫度垂直分布規(guī)律;掌握對流運動規(guī)律。

(2)探究實踐:通過小組合作,實驗探究對流運動,歸納對流運動規(guī)律。

(3)科學思維:通過科學建模認識大氣分層模型和對流運動模型;運用對流運動的知識對生活中的問題進行科學解釋。

(4)態(tài)度責任:通過了解科學家大氣探險科學史,激發(fā)科學探索精神,認識科學事業(yè)進步需要大膽的實踐。

3.教學過程

(1)創(chuàng)設情境,新課導入

【引入】播放電影《熱氣球探險家》片段。從古至今人們對于天空、云端充滿了無限的向往。1862年,為了探索大氣,英國氣象學家詹姆斯·格萊舍乘坐熱氣球開始了一場穿破云端的冒險。

【提問】影片中科學家乘坐熱氣球不斷上升,面臨著缺氧、寒冷等困難,他們的探索精神值得我們欽佩。隨著大氣高度的上升,大氣的溫度會發(fā)生怎樣的變化?

【設計意圖】視頻中科學家乘坐熱氣球飛向高空探索的片段,能夠給學生帶來深刻且震撼的感受。以科學史導入能夠激發(fā)學生的興趣。學生自然誤認為大氣高度越高溫度越低,從而引出本節(jié)課的學習內容。

(2)激發(fā)興趣,任務驅動

【引導】科學家們經(jīng)過對地球大氣的不斷探索,發(fā)現(xiàn)大氣溫度并不是隨著高度的升高一直降低。閱讀科學史資料,完成任務一。

材料一:1862年,英國氣象學家格萊舍乘熱氣球升至8.8千米的高空,發(fā)現(xiàn)氣球高度越高,感覺越寒冷。

材料二:19世紀末,法國氣象學家波爾特利用攜帶氣壓計、溫度計等的氣象氣球飛上更高的大氣。他發(fā)現(xiàn),達到約11千米的高度后,空氣停止變冷且溫度隨著氣球的上升而升高。

材料三:20世紀20年代,英國兩位氣象學家多布森和林德曼通過對流星尾跡的研究發(fā)現(xiàn),距離地面55千米的大氣溫度會降低。

材料四:現(xiàn)代研究發(fā)現(xiàn),在大氣的最邊緣85千米之上,來自太陽的輻射最先被外側的大氣吸收而增溫。

【任務一】閱讀資料,根據(jù)數(shù)據(jù)信息繪制大氣溫度隨高度變化的圖像(見圖2)。

圖2 大氣溫度隨高度垂直變化圖像繪制

高度0~12km,溫度隨高度的增加而降低,其熱量來自地面輻射。

高度12~55km,溫度隨高度的增加而增加,臭氧層吸收輻射。

高度55~85km,溫度隨高度的增加而降低。

高度85km以上,溫度隨高度的增加而增加,其熱量來自太陽輻射。

【引導】根據(jù)科學家的研究數(shù)據(jù),我們得到了大氣溫度垂直分布的模型,這個模型可以作為大氣分層的重要依據(jù),請根據(jù)圖像信息完成任務二。

【任務二】閱讀課本,根據(jù)大氣溫度垂直分布模型對大氣進行分層(見表1)。

表1 大氣溫度垂直分布表

【設計意圖】本環(huán)節(jié)以大氣探索的教學主題引發(fā)學生的學習興趣,以任務驅動的形式組織教學內容,以科學建模的思路幫助學生建立大氣分層概念。學生通過閱讀幾則史料,轉變前概念,對大氣溫度的垂直變化產(chǎn)生感性認識;通過數(shù)據(jù)處理和圖像繪制,形成對大氣分層的理性認識;通過了解科學史,認識到人類對某一科學知識的認識是不斷發(fā)展變化的,理解科學知識累積性和暫定性特點。

(3)探究對流,總結規(guī)律

【思考】科學家在進入平流層以后,發(fā)現(xiàn)平流層的空氣幾乎不存在垂直流動的現(xiàn)象,這是否和平流層的逆溫有關?進一步思考,對流層中對流運動和溫度分布之間存在什么規(guī)律?

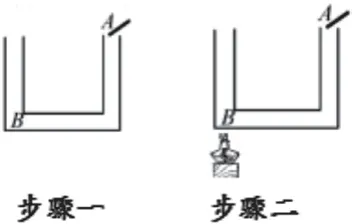

【探究一】水的對流實驗(見圖3)。

圖3 水的對流實驗

步驟一:在裝滿水的對流管中滴加一滴紅墨水,紅墨水向下擴散。

步驟二:迅速用酒精燈加熱對流管A點位置,紅墨水順時針運動。

【探究二】空氣對流實驗(見圖4)。

圖4 空氣對流實驗

步驟一:在U形管A處點燃一根線香,發(fā)現(xiàn)煙從U形管右側向上冒出。

步驟二:點燃的線香仍放在A處,同時在B處用酒精燈加熱,發(fā)現(xiàn)煙從U形管左側向上冒出。

【歸納】總結以上兩個實驗探究的現(xiàn)象,得出對流運動的模型——熱的物質(水、空氣)向上運動,冷的物質(水、空氣)向下運動,從而得到對流運動的規(guī)律。

【解釋】根據(jù)對流規(guī)律進一步解釋平流層空氣幾乎不存在垂直流動的現(xiàn)象。平流層存在逆溫現(xiàn)象,難以發(fā)生對流。聯(lián)系生活,解釋與對流運動有關的現(xiàn)象,如家中壁掛式制冷空調和暖氣片的安裝位置。

【設計意圖】本環(huán)節(jié)由科學家面臨的難題——平流層空氣運動和逆溫關系,引出對流規(guī)律的探究,引導學生從科學現(xiàn)象出發(fā)思考背后的科學規(guī)律。水和空氣對流實驗探究中利用轉換思想,使實驗現(xiàn)象更加明顯。教師根據(jù)水和空氣對流實驗現(xiàn)象,歸納總結,幫助學生建構對流運動的模型,進而應用模型解釋平流層無對流的現(xiàn)象,并運用對流概念遷移解釋生活中的有關現(xiàn)象。

(4)追溯歷史,暢想未來

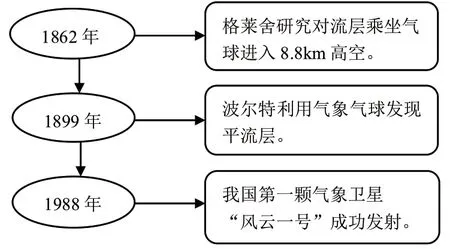

【總結】科學家發(fā)現(xiàn)利用熱氣球對大氣的探索存在飛行高度的極限問題。隨著科技的進步,人類目前已經(jīng)擁有氣象衛(wèi)星、航天載具等新的手段探索大氣。人類探索大氣的時間軸如下(見圖5)。雖然研究方法、工具在不斷發(fā)生變化,但是人類對未知自然的好奇心始終沒有改變,對廣闊云端的探索腳步從未停歇。

圖5 大氣探索時間軸

【設計意圖】本環(huán)節(jié)站在大氣探索的時間軸上,總結人類探索大氣之旅,幫助學生感受科學研究與科技發(fā)展的密切關系;提煉科學家的探險行動背后的對自然的好奇心和求知欲,培養(yǎng)學生的科學精神。

四、滲透科學本質的科學史教學實踐思考

1.聚焦關鍵事件:科學史教學不等于故事敘述

科學史從時間維度概述科學發(fā)展的歷史進程,但科學史教學不能在時間線索上平均地堆疊科學家的故事。在教學過程中,教師需要意識到科學史中蘊含的科學思維和科學方法,抓住主要矛盾、聚焦關鍵事件設計教學情境。

本節(jié)課設計的“探索大氣”情境,主要圍繞大氣層中平流層和對流層的溫度分布研究開展,對其他方面的大氣分層研究歷史進行簡略化的處理。這樣的科學史融入有效拓展了課堂教學的寬度,讓學生切實感受科學精神及科學探索的魅力,也促進了學生對科學本質的認識。

2.發(fā)展核心素養(yǎng):科學史教學的出發(fā)點和落腳點

發(fā)展學生的核心素養(yǎng)是課堂教學的目標指向,所以科學史教學必須以落實核心素養(yǎng)作為教學設計的出發(fā)點和落腳點。這就需要讓科學思維與科學史的情境有機融合,培養(yǎng)學生的科學素養(yǎng)。

本節(jié)課在大氣分層和對流運動內容的教學設計中,將科學史和科學建模思維進行有機結合,注重科學方法的引導,以建模的思維幫助學生在頭腦中完善相關概念,培養(yǎng)學生“以懷疑作審視的出發(fā)點,以邏輯作論辯的武器,以實證為判斷尺度”的科學態(tài)度,加深學生對科學本質的理解。