從解題到命題:高中生自主命題實踐與評價*

——以“翻身水渠”地理試題設計為例

馮月鑾 葉先流 黃飛萍 曹志宏

(福建師范大學平潭附屬中學, 福建 福州 350400)

一、選題背景與意義

《中國高考評價體系》明確提出高考的核心功能之一是引導教學。[1]這意味著一線教師在教學過程中必須深入了解高考“為什么考”“考什么”以及“怎么考”等問題,轉變傳統的教學方式,在夯實學生基礎知識的同時,聚焦“關鍵能力”與“思維品質”的培養。《中國高考報告(2023)》指出2023年高考的命題趨勢為:堅持立德樹人;考查關鍵能力,突出思維品質與創新精神;注重學用結合,創設真實靈活情境;命題設問更具有開放性與探究性。[2]由此可見,高考仍將貫徹落實高考評價體系命題理念,強化對關鍵能力的考查。《中國高考評價體系》不僅是指導高考命題的規范性文件,也是學生復習備考的重要參考。部分學生在備考過程中存在“機械刷題”和采取“題海戰術”的現象,并不了解高考命題特點與考查方向。因此,筆者基于高考相關文件、《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》以及學生學情,嘗試創新課堂教學方式,開展高中生自主命題實踐與評價,讓學生從命題人的視角思考問題、提出問題、分析問題、解決問題。

從學生的角度來看,由解題向自主命題的轉變有以下意義。第一,能夠培養學生的批判性思維。批判性思維以質疑和提出問題為起點,是創新人才最重要的思維品質與特征。學生依據真實情境,提出問題,通過獲取證據、分析推理,得出有說服力的結論。第二,能夠強化學生的解題能力。通過自主命題實踐,學生可以深入了解高考命題意圖與答題思路,提高圖文信息獲取與分析的能力。學生站在命題者的角度,能更加全面地分析問題,更靈活地調動知識,將知識與具體情境相結合。第三,能夠提高學生的學習興趣,增強學生學習地理的信心。學生自主命題的方式突破了傳統的解題、刷題訓練模式,有利于提高學生的學習興趣,增強信心。同時,也有助于引導學生從地理的視角觀察、思考現實生活,培養學生的地理學科核心素養。

從教師的角度來看,學生自主命題也能夠提高教師的教學與教研水平。教師可以通過協助學生繪制地理試題中的示意圖、評價與完善試題設計等,提高自身的教研能力,創新課堂教學方式。同時,教師還可以根據學生的自主命題情況,了解學生的思維結構特征,針對學生存在的問題采取相應措施。

二、高中生自主命題實踐與評價思路

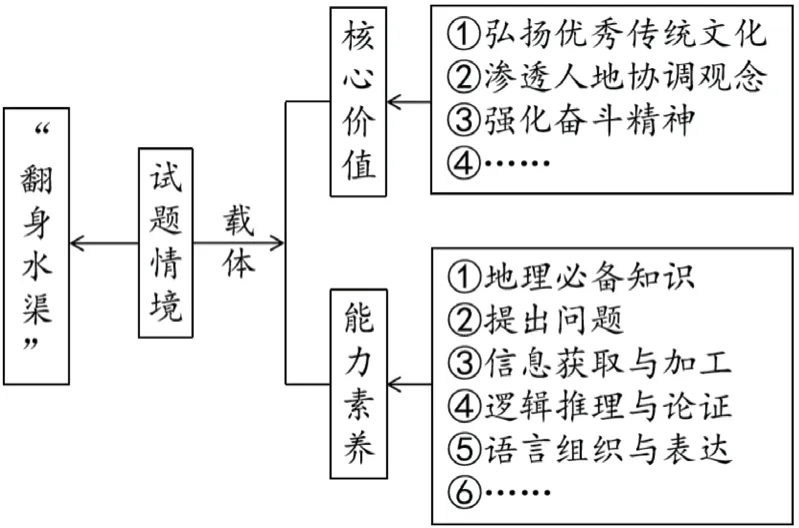

高考評價體系將“核心價值”貫穿高考命題和評價的始終,“能力素養”成為高考命題和考查的重心,情境作為考查載體,將二者串聯在一起。[3]學生自主命題實踐與評價也應該遵循這三條邏輯主線——核心價值、能力素養與情境載體,三線并行(見圖1)。以“翻身水渠”試題情境為載體,學生通過自主命題實踐,突出核心價值,培養能力素養。同時,教師通過評價學生的試題設計過程與成果,了解學生在能力素養方面存在的問題,并在后續教學中進行針對性訓練。

圖1 以“翻身水渠”為例的學生自主命題實踐與評價邏輯主線

基于三條主線的高中生自主命題實踐與評價實施過程包括選擇試題情境、設計具體問題、編制試題答案、開展調查論證、教師審閱評價、師生探討完善等環節,并通過“課前 + 課上 + 課后”的模式分階段開展。課前的主要任務是確定試題情境;在課堂中進行具體問題的設計與試題的完善,可安排2個課時;編制試題答案、開展調查論證與教師審閱評價3個環節主要在課后完成。

三、高中生自主命題實踐與評價——以“翻身水渠”地理試題設計為例

本次教學活動的對象是高三年級學生,在高考一輪復習的過程中開展。自主命題實踐過程以學生為主體,先個別思考,后小組合作。本次教學活動的核心目標是提升關鍵能力、培養思維品質。

1.選擇試題情境,設計具體問題

開展學生自主命題實踐,需要依托具體的試題情境。情境素材可以由學生自主選取,也可以由教師提供。為了提高學生自主命題的效率以及教師審閱評價的可操作性,本次命題素材由教師統一提供,選取聯系學生日常生活的情境——平潭湖南村“翻身水渠”。與傳統地面水渠相比,翻身水渠形似橋梁,其中的地理原理值得深入探究。圖文材料如下。

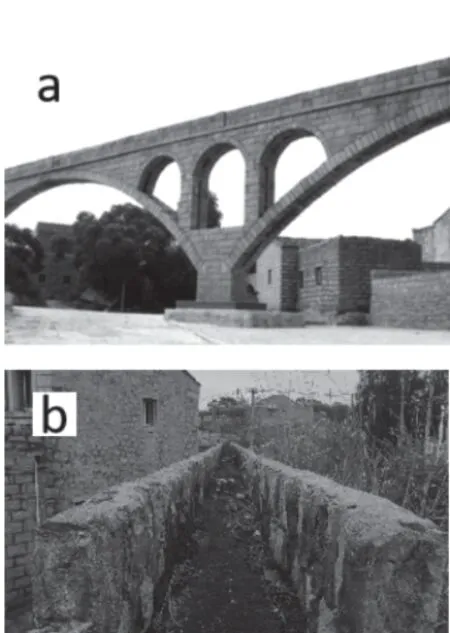

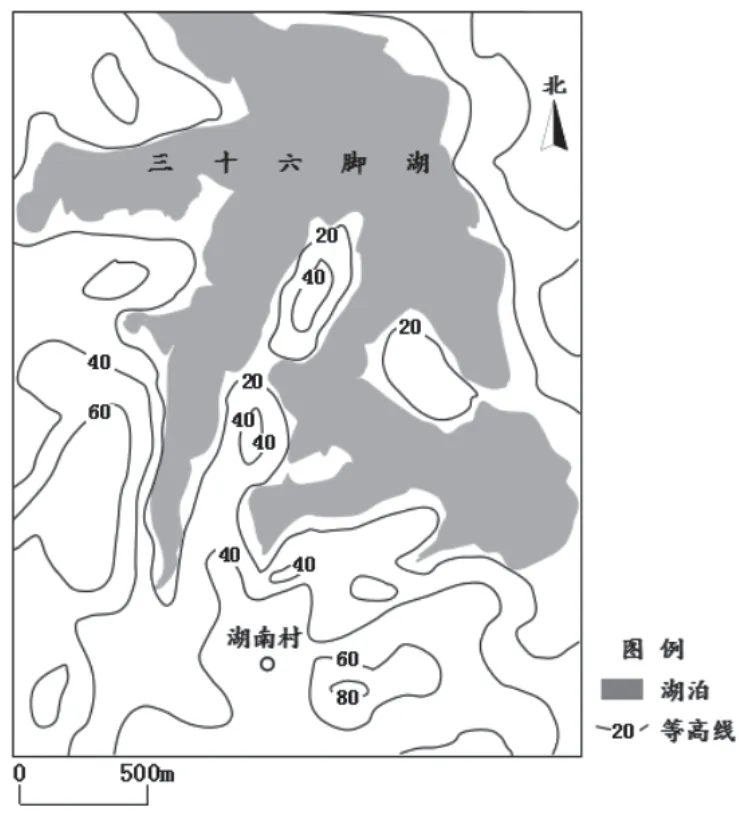

翻身水渠位于福建平潭島湖南村,1974年奠基。水渠形似橋梁,依地勢而建,以當地盛產的花崗巖為建筑材料,寬1米,現存長度100米,大石拱底部距地最高6.5米(見圖2)。早期平潭田地多,農作物灌溉卻是一個大難題。水渠的建成,為當時的農業增收做出了極大貢獻。翻身水渠連接三十六腳湖,跨越兩個自然村(見圖3),完全由人工修建。建造所用石材大小一致,棱角分明,嚴絲合縫,足見當時壘筑之踏實精細,而如今大多已廢損。2020年12月,翻身水渠被評為平潭第三批不可移動文物擬推薦點。

圖2 湖南村翻身水渠側視圖(a)和俯視圖(b)

圖3 三十六腳湖及湖南村地形圖

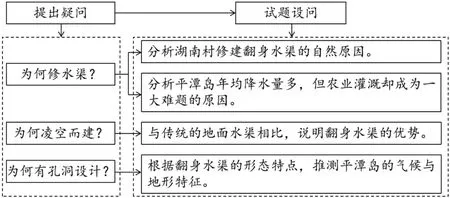

學生根據“翻身水渠”相關的圖文材料,設計具體問題。實踐過程中,教師發現學生提出的問題大多缺乏明確的指向性。為此,教師向學生展示近年高考試題設問,學生總結其特點:有明確行為動詞;設問切口小,有限定條件;考查區域特殊性;體現開放性、實踐性等。根據高考試題的設問特點,學生修改自己提出的問題,使“疑問”向“試題”轉變(見圖4)。學生通過分析高考試題,不僅能夠完善“翻身水渠”試題,而且更加深入地了解高考命題特征,提高審題、解題能力。

圖4 “翻身水渠”部分試題設問

2.調動地理知識,編制試題答案

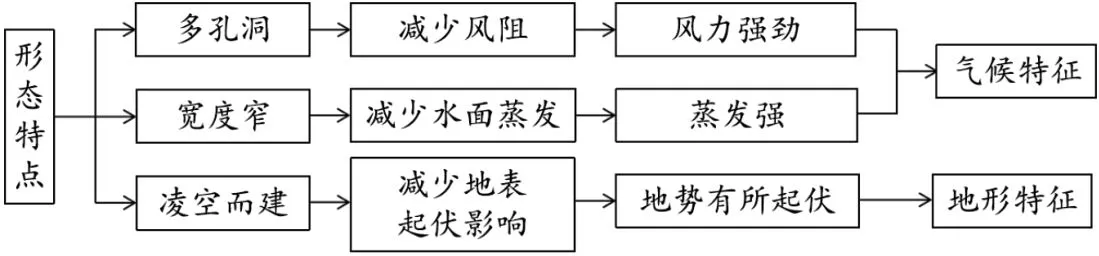

學生對試題設問進行修改、完善后,需結合圖文情境,調動地理知識,編制試題答案。答案的編制要遵循科學性原則。教師可引導學生先構建思維導圖,明確試題答案的基本方向與角度,再轉化成學科術語進行描述。下圖是學生針對“根據翻身水渠的形態特點,推測平潭島的氣候與地形特征”這一問題構建的思維導圖(見圖5)。答案的編制可先由學生自主完成,再通過師生集體探討進一步完善。

圖5 學生構建的試題答案思維導圖

3.開展調查論證,確保科學命題

為確保命題的科學性,調查論證是關鍵環節。調查論證可以通過搜集相關文獻、查閱網絡資料以及實地走訪等方式進行。開展調查論證的過程中,學生會不斷完善甚至推翻上一階段的結論。例如,學生一致認為平潭島屬于亞熱帶季風氣候,夏季降水豐富,因此翻身水渠主要在春季發揮灌溉作用。而學生通過查閱平潭多年平均氣溫與降水圖(圖略)發現,平潭島7、8月實際降水相對較少,且氣溫高,蒸發作用強。地理教研組在實地走訪的過程中,也證實了翻身水渠主要在夏季發揮作用。此外,學生前期認為翻身水渠的修建可以減弱地表起伏的影響,由此推測平潭地表起伏較大。但學生通過查閱湖南村地形圖,以及對比太行山紅旗渠,發現翻身水渠能夠凌空而建,與其地表起伏相對較小有關。因此,試題答案的表述應該更加嚴謹。

學生通過開展調查論證,認識到試題情境是真實復雜的,解決真實問題的過程中不僅要調動地理學科知識,還需要結合情境區域背景的特殊性。

4.教師審閱試題,評價思維結構

學生初步完成試題設計后,教師可以借助教研組力量,對學生命制的試題進行審閱。基于SOLO分類理論,對學生的思維結構進行評價,關注學生思維水平差異。

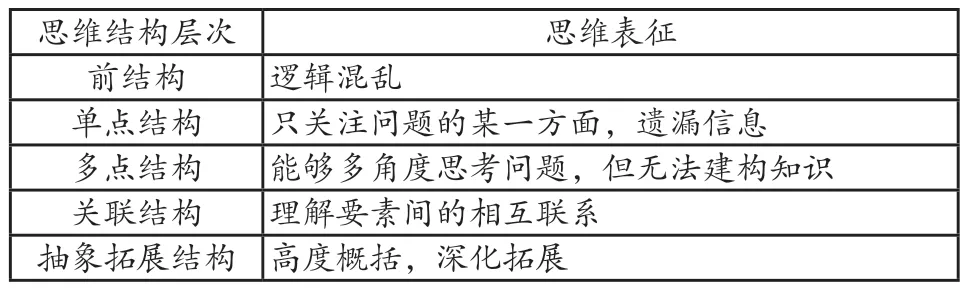

SOLO分類理論指向“可觀察的學習結果的結構”,是一種學業評價方法。學習者在解釋某一具體問題時所表現出來的思維結構是可以測量的。學習者認知發展水平由低到高劃分為前結構水平、單點結構水平、多點結構水平、關聯結構水平和拓展抽象結構水平五個層次,[4]其思維結構層次與表征如下(見表1)。

表1 SOLO思維結構層次與表征

以試題“分析平潭島年均降水量多,但農業灌溉卻成為一大難題的原因”為例,對學生的思維結構進行評價(見表2)。

表2 基于學生試題設計的思維結構評價

通過思維結構評價,發現大部分學生的思維結構層次處于多點結構與關聯結構,個體間的思維水平存在較大差異。教師可以根據實際情況進行個性化指導,指出學生存在的問題,提出改進的建議,通過針對性訓練,提高學生地理思維能力。

5.師生共同探討,完善試題設計

為進一步完善試題設計,師生對已有成果進行探討與匯總。學生以小組為單位,展示試題設計成果。師生對試題的圖文情境、設問以及答案展開討論,對其進行篩選、修改、補充,最終匯總成具有較高思維價值的試題,其中主要包括分析類、比較類、論證類試題(見表3)。

表3 “翻身水渠”試題設問與參考答案匯總

四、高中生自主命題實踐與評價反思

1.發揮教研組專業互助功能

學生自主命題活動可以在高三復習過程中穿插開展。試題情境的選擇、學生試題設計評價等環節需要發揮教研組專業互助功能。教研組分工合作,深入挖掘學生自主命題的主題,形成教研組共享資源。

2.以培養學生能力素養為重點

學生自主命題活動要盡量避免教師的過度引導,要充分發揮學生的主體性。命題活動可以將課堂和課后時間相結合,讓學生充分思考與實踐。同時,教師要通過對學生思維結構層次的評價,及時對學生的思維能力進行診斷、反饋,了解其優勢與不足,培養學生的能力素養。

3.多種評價方式相結合

為提高評價的客觀性、指導性,應結合多種評價方式進行評價。除了采用思維結構層次評價,也可以對學生自主命題的實踐過程及成果展示進行表現性評價,評定學生應用知識、整合學科內容以及決策、交流、合作等能力。