當禁!貧鈾彈輕武器

江湖

前段時間,英國副國防大臣安娜貝爾·戈爾迪宣稱將向烏克蘭援助貧鈾彈,供“挑戰者-2”主戰坦克使用,此舉引發國際社會廣泛關注和討論。殊不知在英國以外,“民主燈塔”美國的貧鈾彈數量更為龐大,甚至還曾計劃在輕武器領域運用貧鈾彈。本文將從美國國防技術信息中心公開的報告入手,為大家揭秘美國1970年代喪心病狂的.50口徑貧鈾彈機槍計劃——夜瞪羚/超高速槍武器系統。

什么是貧鈾?

貧鈾是一種鈾的同位素,是鈾濃縮加工成核燃料過程中的副產品。長期以來,貧鈾都被當作核廢料處理。但是穩妥地處理核廢料所需要的開銷巨大,因此有不少國家都在為合理利用貧鈾尋找出路。

貧鈾作為一種金屬,具有密度高、硬度大的特點。相比常見的穿甲材料鎢合金,貧鈾還擁有自銳(撞擊力越大越銳利,與鎢合金恰好相反)和易燃的特性,使其穿甲和殺傷能力十分突出。因此在1950年代,美國就開始研究如何在軍事上運用貧鈾。

美軍使用的貧鈾彈

在1991年的海灣戰爭中,自詡為正義之師的美軍首次在戰場上使用貧鈾制成的裝甲和坦克穿甲彈,并從此打開了“潘多拉魔盒”,在此后的科索沃戰爭、阿富汗戰爭和伊拉克戰爭等多場戰爭中頻繁使用貧鈾武器。

貧鈾中含有放射性物質鈾238,其放射性半衰期長達45億年,會持續輻射周圍環境和人體,導致癌癥、先天性缺陷等疾病。同時貧鈾還是一種重金屬元素,其粉塵進入人體后會引起器官衰竭,甚至影響人的神經系統。

盡管如此,美國人依舊被貧鈾展現出來的非凡性能深深吸引,還能順便處理掉核廢料。為此,他們甚至愿意犧牲己方士兵和戰區軍民的健康。在海灣戰爭中使用過貧鈾武器后,許多美軍士兵和當地居民都出現了所謂的“海灣戰爭綜合征”,表現為慢性疲勞、關節疼痛、頭痛、皮膚問題、呼吸困難、記憶力喪失、抑郁等多種癥狀。而且在使用過貧鈾武器的地區也發現了嬰兒畸形概率和癌癥發生率上升等問題。

目前除美國以外,只有英國和日本等極少數國家將貧鈾運用于軍事武器,包括我國在內的絕大多數國家都禁用貧鈾武器。

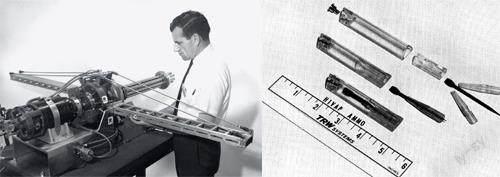

正在測試中的超高速槍武器系統,注意QH-50D 機身下方安裝的機槍

.50貧鈾彈的誕生

除了坦克穿甲彈以外,在1960~1970年代,美國還計劃將貧鈾運用于多種口徑、不同用途的各類武器上,其中甚至包括輕武器。

1970年,當時美軍正深陷越南戰場的泥潭之中,但在本土的美國軍工人員卻好像嗅到了良機,十幾年來研發了大量新式武器裝備,將越南戰場當成新式武器的試驗田。

其中在美國高級研究計劃局(AdvancedResearchProjectsAgency,縮寫為ARPA)中,有一位名叫迪克·凱薩羅(DickCesaro)的研究員提出了名為“夜瞪羚(NiteGazelle)”的研究項目,計劃研發一種具備搜索和打擊能力的遙控空中平臺。具體地講,就是利用當時已投入試用的海軍QH-50D反潛遙控直升機平臺,裝上榴彈發射器、轉管機炮等武器,實現防區外精準打擊。

“夜瞪羚”項目的一個研究分支是在QH-50D平臺上安裝一挺.50口徑機槍,發射貧鈾穿甲彈,目的是用這種武器攻擊越軍卡車、內河小艇等目標,特別是針對胡志明小道上的補給卡車。胡志明小道是越南人民軍重要的物資補給和人員運輸通道,美軍曾多次試圖打擊和破壞,但始終未能徹底切斷。貧鈾彈具備強大的穿甲能力,能輕松擊穿卡車發動機的氣缸,使其在野外癱瘓,無法快速維修,達到拖延越南人民軍補給的目的。

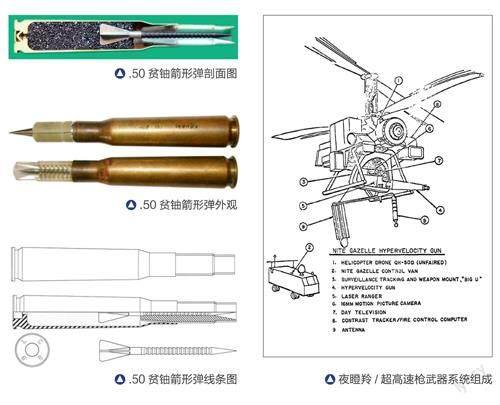

HIVAP 機槍及其使用的截面為三角形的槍彈,彈頭為箭形

為了實現該目的,凱薩羅找到當時美國的航空業巨頭TRW商量此事。早在1967年,TRW公司就研究過貧鈾箭形彈(槍彈截面為三角形),搭配一種射速高達36000發/分的轉管機槍HIVAP使用。HIVAP全稱高速多功能機槍(HighVelocityAllPurpose),采用特殊的“開放式彈膛(open-chamber)”結構,可以極大地提升機槍射速。TRW公司曾計劃將其作為機載武器和區域防空武器使用,但礙于高射速帶來的彈藥供給和材料壽命問題,該項目最終流產,貧鈾箭形彈也隨之沉寂。

在得到美國ARPA的資助后,TRW公司重啟貧鈾彈項目,并很快研制出一種.50BMG口徑的貧鈾箭形彈。用于測試槍彈的是幾支改裝后的英國博伊斯反坦克步槍。

這幾支博伊斯反坦克步槍的口徑由原先的0.55英寸改為0.50英寸,由于箭形彈依靠尾翼穩定,不需要膛線,所以步槍采用的是滑膛槍管。槍管中間靠后位置安裝一個M2兩腳架。槍口制退器也被改裝放大,據手冊描述能減小高達50%的后坐力。但原本博伊斯步槍槍托里的緩沖彈簧被拆除,槍托變為簡單的方管結構,并安裝一塊貼腮板。與博伊斯步槍一樣,5發彈匣從機匣頂部供彈。步槍未設機械瞄具,取而代之的是在機匣側面安裝一個韋瑟比6倍瞄準鏡。

由于步槍經過改裝,所以無法發射普通.50BMG彈,只能發射箭形彈。箭形彈外形類似小飛鏢,彈頭質量11.99g,槍口初速高達1356m/s。彈頭通過3個透明的塑料彈托固定在彈殼上,彈托前部呈喇叭形,彈尖從中間伸出。槍彈擊發后,彈托會包裹著彈頭直到飛出槍口,在空氣阻力的作用下彈托會自行脫離。值得注意的是,TRW公司在手冊中特別說明在處理槍彈時要小心彈尖,因其頂端特別尖銳,稍有不慎就有可能刺穿皮膚,造成內輻射,危害人體健康。

系統構成

1970年4月,第一架改裝完成的QH-50D遙控直升機在內華達州的內利斯空軍基地第3區開始測試。整套系統由1架經過改裝的QH-50D遙控直升機和地面的遙控指揮車組成。

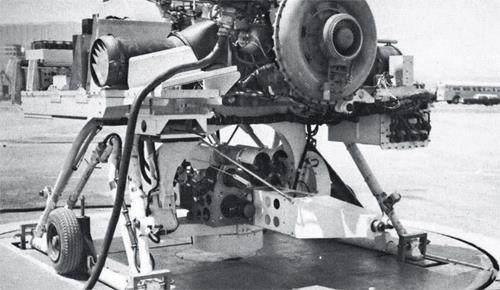

直升機機身下方安裝一個名為“大U(BigU)”的倒U形支架,用于安裝武器和各種傳感器。支架可實現水平方向±25°轉動,垂直方向-100°轉動,但在安裝武器后,垂直方向的旋轉角度被限制在-60°。

倒U形支架上安裝的武器是1挺經過改裝的.50口徑勃朗寧M3航空機槍,被稱作“超高速槍(hypervelocitygun)”,采用的也是滑膛槍管。機槍備彈200發,全長1850mm,質量53.8kg。出于測試需要還安裝一套電控排啞彈系統,可以在必要時遠程遙控排除啞彈,并上膛1發新彈。

支架中間安裝兩臺相機,1臺用于日間觀瞄,另1臺16mm電影膠片相機,用于記錄作戰情況,供后期分析研究。

機身側面安裝電視導引頭和火控計算機,導引頭可實現對目標的自動跟蹤,必要情況下也可切換為手動模式。之后會將跟蹤結果同步到觀瞄設備和武器上,使武器能鎖定目標。觀瞄設備拍攝到的畫面能夠實時傳輸到控制車屏幕上,通過屏幕上的十字線進行瞄準。同時屏幕上還顯示有導引頭的跟蹤窗口和火控計算機計算的第一發彈落點。

TRW 公司在博伊斯反坦克步槍基礎上改裝的箭形彈步槍

問題與結局

整套系統在設計上比較完整,信息化水平在當時可謂十分高超,但它依舊遇到很多無法忽視的問題。

首先是射擊精度。1970年12月3日和4日在內利斯空軍基地進行了兩次飛行射擊測試,在1500英尺(457.2m)距離上以單發形式,對靜止目標分別發射5發和8發彈。兩次射擊的平均散布精度為3.08密位和3.80密位,相當于10.6MOA和13.0MOA,精度相當差勁。

1971年1月,研究人員為系統安裝了火控計算機和激光測距儀,精度表現有所好轉。6次地面射擊測試平均散布精度為3.25MOA,2次飛行射擊測試平均散布精度為3.86MOA。在排除不合格槍彈帶來的影響后,精度可達到2.05MOA。

盡管精度得到提升,但考慮到所有測試都是在理想條件下對靜止目標進行的單發射擊,所取得的結果參考價值有限。如果放到更加復雜的實戰環境下,恐怕難以對付高速移動的卡車和內河小艇,更不要說精準命中發動機了。

夜瞪羚/ 超高速槍武器系統下掛設備特寫

其次是跟蹤可靠性。電視導引頭雖然在測試中沒有暴露出問題,但其本身的跟蹤可靠性并不高。其使用可見光信號進行跟蹤,通過特定算法提高圖像對比度,使得卡車等目標在圖像中高亮顯示,從而實現識別和跟蹤。在公路等相對簡單的場景下目標很容易被識別出來,但如果目標駛入叢林或被樹木遮擋,電視導引頭便很容易丟失目標。在導彈發明初期,使用電視導引頭的導彈通常被用來攻擊橋梁或掩體等靜止目標,面對移動目標時則會使用更加可靠的紅外導引頭導彈。

很顯然,在QH-50D的使用場景下,紅外導引頭是個更好的選擇,但可能出于成本考慮,最終還是選擇了電視導引頭。

除此以外,槍彈也出現不少問題。第一個問題是塑料彈托在高溫下極易融化,殘留在槍管內壁上。測試中發現僅發射50發彈后,槍管內壁就附著了大量塑料,必須進行徹底清理,否則將嚴重影響射擊精度。

第二個問題是槍彈良品率不高,1971年4月的測試中發現,約20%的槍彈尾翼存在質量問題,會對射擊精度產生巨大的不利影響。ARPA將這一情況告知TRW公司,要求后者盡快改進工藝,生產出合格的槍彈以供測試。在當年11月進行的幾輪測試中,超高速槍使用改進后的槍彈,但在發射共計159發槍彈中出現27發橫彈和離群彈,約占全部射彈數的17%,說明槍彈問題依舊存在。

雖然問題很多,但是留給研究人員解決問題的機會卻沒有了。1971年11月,“夜瞪羚/超高速槍武器系統”項目突然終止。在這期間,該系統總共進行20次飛行測試,原本計劃中準備進行的點射測試和對移動目標的測試都因為項目終止而未能進行。

盡管該項目被叫停,但美國人對于貧鈾的熱情卻絲毫沒有減退。在此后的日子里,美國先后將貧鈾運用于20mm、25mm、30mm等各型機炮炮彈上,以及105mm、120mm坦克炮炮彈和貧鈾裝甲等。

貧鈾武器理應遭到禁止,但由于各種原因,它未被定性為放射性武器,禁用貧鈾彈依舊任重道遠。